Abbaye de l'Épau

L'abbaye royale de l'Épau est une ancienne abbaye cistercienne fondée par la reine Bérengère de Navarre en 1229-1230. Elle est située aux portes de la ville du Mans, sur la rive gauche de l'Huisne sur la commune d'Yvré-l'Évêque. L'abbaye a failli disparaître à de nombreuses reprises, tant par les guerres, que par les problèmes financiers survenus à l'époque moderne. Elle est sauvée par le conseil général de la Sarthe qui l'acquiert en 1959. Elle fait partie des propriétés historiques du département de la Sarthe.

| Abbaye royale de l'Épau | |

Vue de l'église abbatiale et des bâtiments conventuels | |

| Nom local | Spallum La Piété-Dieu |

|---|---|

| Diocèse | Diocèse du Mans |

| Patronage | Notre-Dame |

| Numéro d'ordre (selon Janauschek) | DCII (602)[1] |

| Fondation | 1229-1230 |

| Début construction | fin des années 1220 |

| Fin construction | remaniements aux XVe et XVIIIe siècles |

| Dissolution | 1790 |

| Abbaye-mère | Abbaye de Cîteaux |

| Lignée de | Abbaye de Cîteaux |

| Abbayes-filles | Aucune |

| Congrégation | Ordre cistercien |

| Période ou style | |

| Protection | |

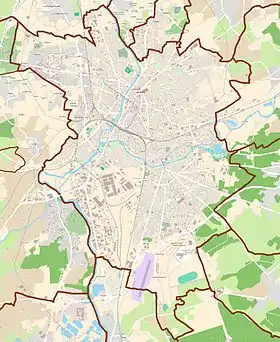

| Coordonnées | 47° 59′ 28″ nord, 0° 14′ 32″ est[3]. |

| Pays | |

| Province | Maine |

| Région | Pays de la Loire |

| Département | Sarthe |

| Commune | Yvré-l'Évêque |

| Site | http://epau.sarthe.com/ |

Histoire

Origine de la fondation: la volonté d'une reine

L'abbaye de Perseigne élevée aux confins du Maine-Normand par le puissant Guillaume Ier de Ponthieu dit aussi Guillaume III de Bellême est considérée comme la plus ancienne abbaye cistercienne du Maine. Elle fut bâtie en 1145 sur la commune de Neufchâtel-en -Saosnois (il n'en reste aujourd'hui qu'un pan de mur) alors que l'abbaye de l'Épau, doit sa fondation plus tardive à la reine d'Angleterre Bérengère de Navarre[4]. Épouse du roi, Richard Cœur de Lion (dynastie des Plantagenêts), Bérengère se retrouve veuve en 1199. Son mari est décédé de ses blessures dues à un tir d'arbalète reçu au siège du château de Châlus, en Limousin. Après 8 années de mariage, ils n'ont pas eu de descendants. Bérengère en grandes difficultés, car le nouveau roi d'Angleterre Jean Sans Terre refuse de lui donner son douaire, trouve un appui auprès de sa sœur comtesse de Champagne. En 1204, à la mort de sa belle-mère Aliénor d'Aquitaine, Bérengère obtient des terres en Normandie. Elle passe un accord avec le roi de France Philippe Auguste, qui lui concède la ville du Mans et sa quinte (superficie autour d'un rayon de 5 lieues, environ 20 km)[5]. Selon la légende, elle se serait installée dans la fameuse maison de la reine Bérengère, mais il n'en est rien car elle passa la totalité de son temps au palais des comtes du Maine, actuel hôtel de ville du Mans.

En 1228, le roi de France Louis IX concède à Bérengère la terre de l'Epau, près du Mans. Les frères de l' Hôtel-Dieu de Coëffort contestent cette donation, et déclarent avoir reçu cette terre d' Arthur de Bretagne, neveu de Richard Cœur de Lion, qui revendiquait sa succession. Bérengère passe alors un accord avec les frères de Coëffort en 1230 (Archives départementales de la Sarthe, H 833).

Elle acquiert d'autre terrains et les confie ensuite à l'ordre cistercien, pour y fonder une abbaye. En , Louis IX confirme la donation "d'un lieu appelé l'Espal près de la ville du Mans pour la fondation d'une abbaye cistercienne du nom de Piété-Dieu"[6].

La reine Bérengère est une bienfaitrice de l'ordre cistercien. Pour preuve, dès 1223, le chapitre général décide que tous les ans après sa mort, un service anniversaire serait célébré dans tous les monastères de l'ordre en son honneur[7]. La reine est d'ailleurs une grande amie d' Adam de Perseigne, abbé du monastère du même nom et ancien confesseur de Richard Cœur de Lion.

En 1230, douze moines venant de Cîteaux avec à leur tête l'abbé Jean arrivent à l'Épau. Les moines cisterciens suivent la règle de saint Benoit. Cette règle écrite au VIe siècle par Benoit de Nursie divise la journée du moine en trois : la prière (huit offices par jour, le travail (intellectuel et manuel) et le repos. Elle offre également un cadre pour l'organisation de la vie en communauté.

Les moines cisterciens vivent en autarcie. Ils doivent produire tout ce dont ils ont besoin. Pour les aider dans cette tâche, dès les XIIe – XIIIe siècle, des paysans pauvres (convers) se placent sous la protection de l'abbaye et cultivent les terres autour de fermes appelées granges.

La construction de l'abbaye

Le lieu est d'abord choisi car il est assez éloigné de la ville et il se situe au bord de l'Huisne, entre un marécage et une voie de communication. Les moines procèdent à des travaux de drainage et d'assainissement de la terre. Ils dévient également un bras de l'Huisne pour avoir de l'eau nécessaire à leur vie en communauté. Le plan de l'abbaye reprend celui des abbayes cisterciennes.

Les étapes de construction sont assez mal connues. La forme des chapiteaux permet néanmoins de donner une idée des étapes de construction: chapelle du transept de l'église, sacristie, salle capitulaire, salle des moines, réfectoire[8].

Les moines aidés d'ouvriers ont probablement commencé la construction de l'édifice par l'église. Les matériaux utilisés sont tous issus de la région : gré roussard, tuffeau, pierre de Bernay.

En 1234, l'évêque du Mans Geoffroy de Laval effectue la dédicace du bâtiment monastique en le mettant sous le patronage à la fois de Notre-Dame et de saint Jean-Baptiste.

Une campagne d'embellissement de l'église a lieu entre les années 1260 et 1320[8].

La guerre de Cent Ans

Pendant longtemps, l'hypothèse selon laquelle un incendie survenu en 1365 (en pleine guerre de Cent Ans) et selon la tradition, déclenché par les Manceaux eux-mêmes, aurait détruit une partie de l'édifice, prédomine. Suite à l'accueil d'un colloque international à l'abbaye en , sur le thème "Les Plantagenêts et le Maine", Madame Claude-Andrault Schmitt, historienne de l'art de l'Université de Poitiers, spécialisée dans l'art gothique, remet en cause l'existence de cet incendie, car il ne subsiste aucune trace sur les bâtiments[9].

Les bâtiments ou l'enceinte de l'abbaye ont pu néanmoins être endommagés durant la guerre de Cent Ans, afin d'éviter que les Anglais s'y installent et l'utilisent comme point d'appui pour attaquer la ville du Mans toute proche.

Dans les années 1360, des destructions ont lieu, sans que l'on sache précisément lesquelles. En 1367, le roi de France Charles V donne son autorisation pour qu'une partie de la rançon levée pour la libération de Jean II le Bon sur les habitants du Mans, soit utilisée pour la reconstruction de l'abbaye. Une campagne d'embellissement est menée dans l'église abbatiale (charpente, chapelles sud).

L'abbaye est ornée de fresques. On en retrouve des traces dans la sacristie, le dortoir des moines et le logis de l'abbé.

XVe – XVIIe siècles

Au XVe siècle le temporel abbatial est réorganisé suivant le modèle d'une économie seigneuriale de rentiers du sol. Convertis au fermages, les gestionnaires du domaine optent pour un type très contraignant de concession d'exploitations en fermage par des baux à une, deux ou trois vies au prix élevé, qui venait s'ajouter aux prestations seigneuriales coutumières[10].

L'église abbatiale connaît un nouvel embellissement au milieu du XVe siècle (charpente, voûtes, clefs de voûte du transept). L'un des principaux artisans de la renaissance de l'abbaye est l'abbé Guillaume de Bonneville (mort en 1444)[11].

En 1479, le roi de France Louis XI nomme le premier abbé commendataire de l'abbaye, Thomas des Capitaines. Cet abbé est directement nommé par le roi et non plus par les moines de l'abbaye. Il peut s'agir d'un clerc ou d'un laïc. Cette nomination est contestée par les moines qui élisent à la place Jean Tafforeau. Il est le dernier abbé régulier (élu par les moines) et sa nomination sera finalement validée en 1485.

À partir de 1494, le système de la commende est définitivement mis en place à l'abbaye de l'Épau.

Du XVIe au XVIIIe siècles, des travaux d'aménagement et d'embellissement ont lieu. C'est à cette époque qu'est aménagé le logis de l'abbé, dont le linteau de la fenêtre porte l'inscription 1528.

L'église abbatiale se pare d'autels et de retables en pierre au XVIIe siècle, comme ceux de la chapelle Saint-Sébastien ou de la chapelle dédiée à Notre-Dame et à saint Louis.

Au XVIIIe siècle, l'aile sud est réaménagée. Le réfectoire disparaît et laisse place à de petits salons. La flèche de l'église abbatiale et les arcs-boutants présents sur le dessin de la collection Gaignières daté de 1699[12], disparaissent également.

XVIIIe – XIXe siècles

Durant la Révolution, un inventaire des biens fonciers de l'abbaye (conservé aujourd'hui aux Archives départementales de la Sarthe) est dressé le . Les derniers moines quittent l'abbaye en octobre de cette même année. Ils ne sont plus que six. L'abbaye est saisie comme bien national et vendue aux enchères, ainsi que le mobilier. Elle est rachetée par un propriétaire privé (Pierre Thoré) et devient une blanchisserie puis une ferme. Les stalles de l'église abbatiale se trouvent aujourd'hui dans l’église paroissiale de Savigné-l'Evêque[13].

En 1816, le gisant de la reine Bérengère de Navarre est redécouvert dans l'église abbatiale par un aventurier anglais, Charles Alfred Stothard qui en a fait le dessin.

En 1821, le gisant est transféré dans la cathédrale du Mans[14].

Époque contemporaine XXe – XXIe siècles

Durant la Première Guerre mondiale, des soldats britanniques stationnent dans les jardins de l'abbaye (8 000 soldats britanniques arrivent en Sarthe en ). Un hôpital pour chevaux est installé dans les bâtiments.

La famille Thoré reste propriétaire de l'abbaye jusqu'en 1924, année où elle est revendue et achetée par la famille Guerrier.

En 1925, l'église, la sacristie, la salle capitulaire, l'escalier et la salle des moines sont classés au titre des Monuments Historiques, des travaux de restauration sont lancés en 1938.

La Seconde Guerre mondiale stoppe les travaux. L'armée allemande occupe l'abbaye et s'en sert pour entreposer ses véhicules. Les propriétaires sont contraints de quitter les lieux. En 1949, l'abbaye est vendue à la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil qui envisage d'y installer un camp de vacances, mais devant l'ampleur des travaux nécessaires, le projet est abandonné.

Après la guerre, l'ensemble des élus Sarthois et Mayennais votent à l'unanimité le rachat et la restauration d'une abbaye ayant vécu pendant cinq siècles au rythme de la vie monastique. L'édifice est acquis le par le Conseil général de la Sarthe pour onze millions de francs anciens[15]. Elle a fait l'objet d'une longue restauration dans un strict respect du style architectural du XIIIe siècle. On a notamment vu la participation et le contrôle des instituts des Beaux Arts du Mans et de Paris. L'église, la sacristie, la salle capitulaire, l'escalier et le cellier étant déjà classé depuis 1925, les façades et toitures furent classés une première fois en 1961 avant que ce classement ne fût annulé au profit d'un classement plus général en 1973 et étendu en 2005[2]. Entre 1965 et 1990, l'abbaye est un lieu propre aux manifestations culturelles, concerts de musique classique, conférences ou expositions. Le lieu est également l'endroit où siège l'assemblée départementale, tout particulièrement dans l'aile XVIIIe siècle, dans la salle Michel d'Aillières. La rénovation de cette dernière fut achevée en 1990.

Depuis 2016, l'abbaye est gérée par le Centre Culturel de la Sarthe (devenu Sarthe Culture) au nom du département. Il a pour mission de la mettre en valeur et de l'animer. Tout au long de l'année des activités pour tous les publics sont proposées: visites guidées, escales familiales, ateliers scolaires...

L'abbaye royale de l'Épau accueille depuis près de 40 ans un festival de musique classique de renom : le festival de l'Épau.

Sépultures

Le gisant de la reine

- Bérengère de Navarre tint à sa mort, à se faire inhumer au sein même de l'abbaye. Le doute demeure quant à l'endroit exact où elle s'est fait inhumer, car si son gisant est bien là aujourd'hui, on ne sait avec certitude où son corps fut déposé. Cependant, les fondatrices d'abbaye sont traditionnellement inhumées dans l'église abbatiale. Des sondages archéologiques ont été menées en qui n'ont pas permis de mettre au jour l'emplacement originel du gisant.

- La sculpture funéraire se trouvait dans l'église abbatiale à la fin du XVIIIe siècle. Redécouverte par un aventurier anglais Charles Alfred Stothard en 1816, elle est transférée à la cathédrale du Mans en 1821. Une petite boîte de chêne a toujours suivi le gisant de la reine, malgré ses multiples pérégrinations depuis la Révolution. Sur cette boîte était marqué « Ossa Berangeria / 1230-1672-1821-1861 ». Le contenu de ce coffre n'a jamais été analysé.

- Le gisant a été finement étudié en 2018-2019. Il a été daté du milieu du XIIIe siècle. La reine est représentée couchée sur le dos, vêtue d'une longue robe resserrée à la taille par une ceinture. La couronne royale est posée sur sa tête, elle-même reposant sur un coussin. À ses pieds sont représentés deux animaux symboles: un lion et un chien. La couronne et le lion sont les symboles de la royauté, alors que l'aumônière qui pend de sa ceinture, représente la générosité. Entre ses mains, repliées sur sa poitrine, la reine tient un livre dont la couverture représente son propre gisant.

- En 1861, le gisant qui se trouve dans la cathédrale du Mans est déplacé vers le croisillon sud pour laisser place au gisant de monseigneur Bouvier. En 1920, le gisant fait machine arrière et est de nouveau transféré dans le croisillon nord, pour faire place au monument des prêtres du diocèse morts pour la France. C'est en 1974 que le gisant est finalement ramené à l'abbaye de l'Épau, d'abord placé dans une chapelle de l'église abbatiale, il est finalement placé dans la salle capitulaire. En effet, c'est à cet emplacement que l'archéologue manceau Pierre Terouanne découvre un squelette de femme, qu'il identifie comme étant celui de Bérengère de Navarre. Ce squelette indique que la femme morte ici devait avoir une soixantaine d'années, soit l'âge de la reine au moment de sa mort.

- Jean de la Rivière, Sg de la Rivière, de Champellement, Brunon, Perchin, mort en 1327 et enterré dans le chœur de l'église sous une dalle mentionnant son nom et qualités, de nombreux membres de sa famille reposent dans cette église[16]

Filiation et dépendances

L'Épau est fille de l'abbaye de Citeaux.

Liste des abbés

- Jean, ...1233 – 1243.

- N... de Beaumont, 1244 - ...

- Hamon, ...1267...

- Guillaume Ier, ... 1303...

- Pierre Ier du Mans, ...1305...

- Guillaume II de Beaumont, ...1326 - † 1336.

- Nicolas, ...1361...

- Guillaume III, ... - 1367, puis abbé du Loroux.

- Guillaume IV Symi, 1367 - ...

- Jean II, ... 1378 - † 1395.

- Pierre II Baion, 1396 – 1400.

- Jean III, 1401 – 1403...

- Jacques Guillemet, ...1408 – 1415...

- Jean IV Barbes, ...1440...

- Guillaume V de Bonneville, ... - † 1444.

- Henri, ...1448 – 1451...

- Jean V, ...1462 – 1476...

Abbés commendataires :

- Thomas des Capitaines, ...1480 – 1488..., frère jacobin, docteur en théologie, confesseur du Roi.

- Jean Tafforeau, ... 1485 - † 25 juin 1493 (abbé régulier)

- Matthieu (ou Macé) Petiot, ... 1494 – 1501 ..., aussi abbé de Fontaine-Daniel (1499-1522).

- Jean Aubinière, ... 1503 - † 1er septembre 1527.

- Jean Cheval, 1527 – 1554...

- François Menaut, 2 mai 1561 – 1563...

- Pierre Lecaneux, 26 avril 1568 - ...

- Pierre de Gondi, ...1577 - 1606..., aussi évêque de Langres (1566), de Paris (1568-98), créé cardinal du titre de S. Silvestre le 18 décembre 1587, chancelier et grand aumônier d’Élisabeth d’Autriche, femme de Charles IX, également abbé de S.Aubin d’Angers, Notre-Dame la Blanche, Saint-Jouin-de-Marnes, Champagne, La Chaume, Buzay, Chassagne, S.Martin de Pontoise, Saint-Jean-des-Vignes et S. Crespin de Soissons etc., envoyé comme ambassadeur auprès du duc de Savoie et vers les papes Pie V, Grégoire XIII et Sixte V ; baptisa le dauphin -futur Louis XIII- et mourut à Paris le 7 février 1616, âgé de 84 ans.

- Jean-François de Gondi, ...1614 - 1634…, neveu du précédent, doyen de l’église de Paris (1610), puis premier archevêque d’icelle (1622), aussi abbé de la Chaume, S.Aubin d’Angers, Buzay (1622) et S.Martin de Pontoise, mort le à Paris à l’âge de 71 ans.

- Léonore d'Estampes de Valençay, ...1648 - † 8 avril 1651 à Paris à l’âge de 62 ans, évêque de Chartres (3 juin 1620), puis archevêque de Reims (16 décembre 1641), aussi abbé de S.Martin de Pontoise, La Couture, l'Épine, Bourgueil (1605-44), La Cour-Dieu, Champagne, Vaas et la Pelice.

- François-Nicolas Brulart de Sillery, ...1654 - 1675, neveu du précédent, prêtre de Paris, échange avec le suivant contre l’abbaye de Tonnerre dont il sera abbé jusqu’en 1689, aussi abbé de la Cour-Dieu (1635), La Pelice, Saint-Basle et du Jard (1645-53).

- Fabio Brûlart de Sillery, 1675 – résigne en 1684, neveu du précédent, évêque de Soissons (1689), membre de l’Académie française (1705), aussi abbé de S.Basle, Chézy, La Pelice, Mas-Garnier et Tonnerre (1670-75), mort le à Paris à l’âge de 59 ans.

- Léonor Brulart de Sillery, 10 mars 1684 - † 1699.

- Louis de la Vergne de Montenard de Tressan, décembre 1699 - † 18 avril 1733 en son château archiépiscopal de Gaillon à l’âge de 63 ans, successivement évêque de Vannes (1716), Nantes (1717) et archevêque de Rouen (1723), aussi abbé de Bonneval (1711) et Longpont (1715).

- Jacques-Érasme du Hardas de Hauteville, 1733 - † 6 juin 1781, licencié en théologie.

- Joseph-Marie-Anne Gros de Besplas, 31 octobre 1781 - † 18 août 1783, docteur en Sorbonne, vicaire général de Besançon.

- Herculin-Pierre-Charles de Langan de Boisfévrier, 7 décembre 1783 – 1790, vicaire général de Quimper.

- Sources

- D’après le Gallia Christiana, M.A. Dimier et les travaux de Christophe Queval.

Composition architecturale

La grange abbatiale au XIXe siècle

La grange abbatiale au XIXe siècle L'abbatiale

L'abbatiale Rosace de l'abbatiale

Rosace de l'abbatiale L'abbatiale, et le dortoir à l'étage au-dessus de la salle capitulaire

L'abbatiale, et le dortoir à l'étage au-dessus de la salle capitulaire Le dortoir

Le dortoir Salle capitulaire

Salle capitulaire Salle capitulaire

Salle capitulaire

- Arcatures sur la façade sud

- Porte du réfectoire du XIIIe siècle

- Salle capitulaire composée de 9 travées, arcs doubleaux et diagonaux

- Salle des moines ou scriptorium avec des voûtes d'arêtes du XVIIIe siècle

- Parloirs et escaliers de fer forgé du XVIIIe siècle

- Rosace

- Fresques du XIVe siècle

- Charpente de châtaignier du XVe siècle

Événements

Lieu institutionnel et culturel, l'abbaye accueille de nombreux événements, notamment le festival de l'Épau organisé sous l'égide du conseil départemental. Il se déroule tous les ans au mois de mai. Il s'agit de l'un des festivals « classiques » les plus attractifs de la région, avec la folle journée de Nantes.

Les réunions de l’assemblée départementale du conseil départemental de la Sarthe se tiennent dans cette abbaye.

Notes et références

- (la) Leopold Janauschek, Originum Cisterciensium : in quo, praemissis congregationum domiciliis adjectisque tabulis chronologico-genealogicis, veterum abbatiarum a monachis habitatarum fundationes ad fidem antiquissimorum fontium primus descripsit, t. I, Vienne, Puthod, , 491 p. (lire en ligne), p. 325.

- « Ancienne abbaye de l'Épau », notice no PA00109991, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Épau, l' », sur http://www.cistercensi.info, Ordre cistercien (consulté le ).

- Vincent Corriol, « L'abbaye de l'Épau, une fondation plantagenêt ? », dans : Martin Aurell, Ghislain Baury, Vincent Corriol et Laurent Maillet (dir.), Les Plantagenêts et le Maine, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2022, p. 268-281.

- catalogue de l'exposition 1959-2019 60e anniversaire de l'acquisition de l'abbaye royale de l'Épau par le département de la Sarthe, 2019

- Catalogue de l'exposition1959-2019, 60e anniversaire de l'acquisition de l'abbaye royale de l'Épau par le département de la Sarthe, 2019.

- op. cit, p.9.

- conférence "L'abbaye de l'Epau, un phoenix. De renaissance en renaissance (XIIIe-XXe siècle)" par Claude Andrault-Schmitt, historienne de l'art, abbaye de l'Epau, 18 juin 2019.

- Claude Andrault-Schmitt, « L'architecture de l'Epau à l'aune des fondations cisterciennes princières du XIIIe siècle », dans : Martin Aurell, Ghislain Baury, Vincent Corriol et Laurent Maillet (dir.), Les Plantagenêts et le Maine, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, , p. 244-267

- Vincent Corriol, "Heurts et malheurs d'une abbaye : l'abbaye de l'Épau à la fin du Moyen Âge (v. 1350-v. 1450)", Les cisterciens dans le Maine et dans l'Ouest au Moyen Âge, Ghislain Baury, Vincent Corriol, Emmanuel Johans et Laurent Maillet (dir.), Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, t. 120, n° 3, septembre 2013, p. 29-47.

- Les pierres tombales des abbés de l'Epau sont connues grâce aux dessin de la collection Gaignières (XVIIe siècle) conservés à la BNF.

- Barrère Jean, La Piété-Dieu de l'Épau ; construction et aménagement d'une abbaye cistercienne (1230-1365) (thèse histoire de l'art),

- Archives départementales de la Sarthe, 5 Fi264

- (en) Charles Alfred Stothard, The monumental effigies of Great Britain, 1817-1832

- Jules Bréau, L'abbaye de l'Épau, p. 3

- Jean Née de La Rochelle, Mémoires pour servir à l'histoire..., t.III, Bourges, Paris, 1827, p.16

Voir aussi

Bibliographie

- Marcel Aubert, « Abbaye de l'Épau », dans Congrès archéologique de France. 119e session. Maine. 1961, Paris, Société française d'archéologie, (lire en ligne), p. 138-142

- Claude Andrault-Schmitt, « L'architecture de l'Épau à l'aune des fondations cisterciennes princières du XIIIe siècle », dans Martin Aurell, Ghislain Baury, Vincent Corriol, Laurent Maillet, Les Plantagenêts et le Maine, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, , 320 p. (ISBN 9782753582859), p. 244-267

- Pauline Ducom et Bénédicte Fillion-Braguet, « Le Mans. Abbaye de l'Épau : le tombeau à gisant de la reine Bérengère de Navarre », Bulletin monumental, t. 181, no 1, , p. 77-82 (ISBN 978-2-36919-200-8)

Articles connexes

- Cadran solaire de la Groirie, installé dans le parc de l'abbaye en 2007

- Peinture murale

- Abbaye cistercienne

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à la religion :

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative à la musique :

- Photos de l'abbaye