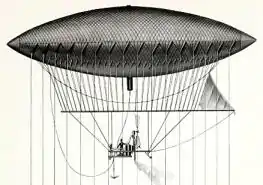

Aérostat Giffard

L’aérostat Giffard est le premier ballon dirigeable à hélice et gouvernail, expérimenté par Henri Giffard le de Paris à Élancourt (Seine-et-Oise, aujourd'hui Yvelines)[Note 1], parcourant 28 kilomètres[1].

| Aérostat Giffard | |

L'aérostat Giffard en 1852, lors du vol de démonstration entre Paris et Élancourt[Note 1]. | |

| Constructeur | |

|---|---|

| Équipage | 1 |

| Premier vol | |

| Structure | |

| Type | dirigeable souple |

| Motorisation | |

| Moteur(s) | chaudière à vapeur de 3 ch |

| Dimensions | |

| Longueur | 44 m |

| Diamètre | 12 m |

| Volume | ~ 2 500 m3 |

| Masses et capacité d'emport | |

| Masse à vide | 1 340 kg |

| Masse maximum | 1 800 kg |

| Performances | |

| Vitesse de croisière | 9 km/h |

| Altitude de croisière | 1 800 m |

Historique

Sous les auspices d'Eugène Godard, Henri Giffard s'intéresse à la navigation aérienne et effectue plusieurs ascensions à l'hippodrome de l'Étoile de Paris[2] - [3]. Dépourvu de fortune, il se lie d'amitié avec deux élèves de l'École centrale, David et Sciama, et tous les trois envisagent la réalisation d'un navire aérien à vapeur[4]. En , il dépose une demande de brevet : Application de la vapeur à la navigation aérienne[5], dans lequel il décrit son moteur à vapeur et les caractéristiques de son aérostat. Le brevet est déposé sous le no 12 226[6]. L'aérostat est construit sur ses plans par Eugène Godard[7].

Le vendredi à 17 h 15, Henri Giffard décolle de l'enceinte de l'hippodrome, place de l’Étoile (actuelle place Charles-de-Gaulle). Terminé par deux pointes et pour un diamètre maximal de 12 mètres au milieu avec une longueur de 44 mètres, cet aérostat contient environ 2 500 m3 de gaz d'éclairage. Il est enveloppé d'un filet réuni à une série de cordes, fixées à une traverse horizontale en bois de 20 mètres de longueur, portant à son extrémité une voile triangulaire faisant office de gouvernail. En dessous, à 6 mètres de la traverse est fixée la chaudière à vapeur, à foyer renversé, à laquelle est reliée une hélice à trois pales de 3,40 m de diamètre, qui tourne à 110 tours par minute. Le combustible employé est du coke de bonne qualité[4].

La force ascensionnelle de l’engin est d'environ 1 800 kilogrammes et répartie ainsi :

| Descriptif | kg |

|---|---|

| Aérostat avec la soupape | 320 |

| Filet | 150 |

| Traverse, corde de suspension, gouvernail, corde d'amarrage | 300 |

| Machine et chaudière | 150 |

| Eau et charbon dans la machine à vapeur au décollage | 60 |

| Châssis, brancard, roues, bâches à eau et à charbon | 420 |

| Corde traînante en cas d'accident | 80 |

| Eau et charbon | 248 |

| Poids du pilote | 80 |

| Force ascensionnelle | 10 |

Émile de Girardin a salué dans La Presse du l'exploit de « ce Fulton de la navigation aérienne » : « Hier vendredi, , un homme est parti imperturbablement assis sur le tender d'une machine à vapeur, enlevée par un ballon ayant la forme d'une immense baleine, navire aérien pourvu d'un mât servant de quille, et d'une voile tenant lieu de gouvernail […] C'est un jeune ingénieur qu'aucun sacrifice, aucun mécompte, aucun péril n'ont pu décourager ni détourner de cette entreprise audacieuse, où il n'avait pour appuis que deux jeunes ingénieurs de ses amis, MM. David et Sciama, anciens élèves de l'École centrale. Il est parti de l'Hippodrome. C'était un beau et dramatique spectacle que celui de ce soldat de l'idée, affrontant, avec l'intrépidité que l'invention communique à l'inventeur, le péril, peut-être la mort, car, à l'heure où j'écris ces lignes, j'ignore encore si la descente a pu s'opérer sans accident, et comment elle a pu s'opérer. »[8].

À la suite de l'article d'Émile de Girardin et dans le même exemplaire de La Presse, Henri Giffard a écrit ses observations : « Pour le second point, celui de la direction, les résultats obtenus ont été ceux-ci : dans un air parfaitement calme, la vitesse de transport en tous sens est de 2 à 3 mètres par seconde : cette vitesse est évidemment augmentée ou diminuée, par rapport aux objets fixes, de toute la vitesse du vent, s'il y en a, et suivant qu'on marche avec ou contre […] dans tous les cas, l'appareil a la faculté de dévier plus ou moins de la ligne du vent, et de former avec celle-ci un angle qui dépend de la vitesse de ce dernier. […] Je suis parti seul de l'Hippodrome le 24, à 5 heures et quart. Le vent soufflait avec une assez grande violence. Je n'ai pas songé un seul instant à lutter directement contre le vent ; la force de la machine ne me l'eût pas permis […] mais j'ai opéré avec le plus grand succès diverses manœuvres de mouvement circulaire et de déviation latérale. L'action du gouvernail se faisait parfaitement sentir, et à peine avais-je tiré légèrement une de ses deux cordes de manœuvre, que je voyais immédiatement l'horizon tournoyer autour de moi. Je suis monté à une hauteur de 1 500 mètres, et j'ai pu m'y maintenir horizontalement à l'aide d'un nouvel appareil que j'avais imaginé et qui indique immédiatement le moindre mouvement vertical de l'aérostat. […] Cependant la nuit approchait, je ne pouvais rester plus longtemps dans l'atmosphère […] J'étais en ce moment à la plus grande élévation que j'aie atteinte ; le baromètre marquait 1 800 mètres ; je m'occupais immédiatement de regagner la terre, ce que j'effectuais très heureusement dans la commune d'Élancourt[Note 1], près Trappes, dont les habitants m'accueillirent avec le plus grand empressement et m'aidèrent à dégonfler l'aérostat. À dix heures, j'étais de retour à Paris »[8].

Henri Giffard a parcouru 28 kilomètres à la vitesse moyenne de 6 km/h[9].

Le directeur de l'hippodrome de l'Étoile, Arnault, avait passé avec Henri Giffard un accord, pour une dizaine d'ascensions avec l'aérostat à vapeur expérimenté le . Comme la saison était avancée la Compagnie du gaz craignit de ne pouvoir fournir le gaz nécessaire au gonflement du ballon ; et faute d'un peu de bon vouloir de la part de la Compagnie du gaz, la campagne commencée en resta là[10].

En , Henri Giffard publie une étude : « De la force dépensée pour obtenir un point d'appui dans l'air calme, au moyen de l'hélice. »

Postérité

En 1855, Henri Giffard tente un second vol, sans succès (avec un autre ballon). Il faudra attendre 1872 soit vingt ans après le premier vol pour que Henri Dupuy de Lôme reprenne l'invention de Giffard sous la forme d'un grand aérostat à hélice, gonflé d'hydrogène pur et actionné par un propulseur de 6 mètres de diamètre, que huit matelots mettaient en mouvement dans la nacelle. Gaston Tissandier, aérostier qui n'aura de cesse de poursuivre l'œuvre accomplie par Henri Giffard, dans un ouvrage paru en 1872 chez Édouard Dentu souligne l'apport décisif de Giffard du : « À dater de ce jour, le principe de la navigation aérienne était définitivement créé. M. Giffard, avec une puissance de conception que l'on trouve seulement chez le véritable novateur, avait résolu toutes les difficultés théoriques. Il venait de prouver que l'emploi d'un aérostat très-allongé, dont on peut seul espérer la direction, était aussi avantageux que possible par sa marche dans l'air et par les facilités de son atterrissage ; il avait trouvé avec hardiesse, les conditions de stabilité dans l'atmosphère d'un aérostat allongé. Il avait prouvé qu'un navire aérien de cette forme obéit avec une sensibilité extrême à tous les mouvements du gouvernail. Si dans cette première expérience, faite, nous le répétons dans un vent violent, il n'a pas été possible à l'inventeur de remonter le courant aérien, il a pu faire dévier plus ou moins le navire de la ligne du vent. »[11].

Notes

- Aujourd'hui, le quartier de l'aérostat à Trappes.

Références

- « Histoire aérospatiale du monde : France », sur aerospacehistory.com, (consulté le ).

- « Hippodrome de l'Étoile. Paris », sur data.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France (consulté le ).

- L'hippodrome de l'Étoile, sur Gallica.

- Gaston Tissandier, La Navigation aérienne : l'aviation et la direction des aérostats dans les temps, Paris, Ligaran (édition illustrée), , 168 p. (ISBN 978-2-335-00099-3, présentation en ligne).

- Application de la vapeur à la navigation aérienne par M. Henri Giffard, Imprimerie du Pollet, , 31 p., PDF (lire en ligne).

- Maryse Lassalle, « Dossier de présentation du projet « Vapeur, vole ! » » [PDF], sur Institut universitaire de technologie de Bordeaux, (consulté le ).

- Eugène Godard (aîné), « De la direction des ballons : lettre à M. Dupuy de Lôme », sur Gallica, (consulté le ).

- Émile de Girardin, « Le risque et l'invention », La Presse, (lire en ligne).

- Dirigeable Giffard, sur le site du musée de l'Air et de l'Espace du Bourget.

- Louis Figuier, Les aérostats, Paris, Jouvet & Cie, , 291 p. (lire en ligne).

- Gaston Tissandier, Les Ballons dirigeables : expériences de M. Henri Giffard en 1852 et en 1855, et de M. Dupuy de Lôme en 1872, Paris, E. Dentu, , 62 p. (lire en ligne).

Bibliographie

- Henri Giffard, « De la force dépensée pour obtenir un point d'appui dans l'air calme, au moyen de l'hélice », Bulletin de la société aérostatique et météorologique de France (mai 1853), dans Gustave Ponton d'Amécourt, Collection de mémoires sur la locomotion aérienne sans ballons, Paris, Gauthier-Villars, 1864, p. 58-62.