Émetteur de Felsberg-Berus

L'émetteur de Felsberg-Berus est un émetteur radio à ondes longues qui a diffusé vers la France les programmes de la station privée française Europe 1 jusqu'au . Il était situé en Allemagne, à Felsberg-Berus (écarts de la commune d'Überherrn), dans la Sarre ; il devait cette localisation au contrôle que la France exerçait sur ce territoire à l'époque de sa construction, dans les années 1950.

Avec une puissance de 2 000 kilowatts, mais réduite à 1500, il figurait parmi les plus puissants émetteurs européens. Son antenne était une antenne directionnelle, orientée approximativement vers Bordeaux, composée de deux pylônes de respectivement 280 et 282 mètres de haut.

Le site comprend une autre tour, qui était employée pour diffuser la chaîne de télévision allemande Télé-Sarre, qui est réutilisée depuis le 30 novembre 2020 pour des émissions TNT et DAB+ avec de nouvelles antennes.

Histoire

L'histoire de l'émetteur d'Europe 1 est liée à celle de sa région d'implantation, la Sarre. Après la Seconde Guerre mondiale, cette région est placée sous tutelle de la France et considérée comme un protectorat. Plusieurs statuts sont envisagés pour ce territoire, dans le contexte historique de Communauté européenne naissante. Un statut européen spécifique est élaboré mais rejeté par référendum en . Les accords de Luxembourg d' entraînent finalement le rattachement de la Sarre à la République fédérale d'Allemagne, à compter du .

Durant cette période de « protectorat », complexe du point de vue de la situation politique et marquée par une volonté d'influence culturelle française, une concession concernant la radio et la télédiffusion est accordée à la société « Images et Son », de droit monégasque, créée par Charles Michelson. Le projet comprend la création d'une chaîne de télévision, Télé-Sarre, ainsi que d'une radio émettant en ondes longues. Le choix du site pour l'émetteur se porte vers le plateau du Felsberg (à quelques kilomètres de Sarrelouis), intéressant par ses caractéristiques géographiques, situé à une altitude de 367 mètres, à proximité directe de la frontière avec la France (photos 1 et 1a).

Les travaux débutent en 1952 et les premiers essais techniques ont lieu en 1954. La première émission a lieu le mais elle doit cesser rapidement, la fréquence étant celle du radiophare de l'aéroport de Genève. Dans les mois qui suivent, les émissions sont interrompues et des changements de fréquences ont lieu en raison d'interférences avec d'autres émetteurs dont Europe 1 tente d'utiliser la longueur d'onde (ceux de Suède, de Norvège et du Danemark notamment) ou de s'en approcher de trop près, brouillant leur écoute (Radio Luxembourg). Les émissions régulières reprennent finalement en , l'Allemagne de l'Est ayant accepté qu'Europe 1 utilise sa fréquence de 182 kHz (dirigée vers l'Europe de l'Est) à condition d'en diriger son rayonnement uniquement vers la France[1]. Les studios sont localisés à Paris et reliés par câble spécial des PTT à l'émetteur sarrois.

Un changement de propriétaire intervient en 1956, dans un contexte d'influences politiques complexes. Par la suite, l'État français détient une partie du capital de la société entre 1959 et 1986. En 1968, le gouvernement, insatisfait de la couverture médiatique des événements de mai, envisage une coupure de la liaison entre les studios et l'émetteur mais ce projet n'est pas mis à exécution. Aujourd'hui la liaison s'établit par satellite mais aussi par une ligne spécialisée reliant les studios parisiens avec le centre-émetteur.

Le à 23h28, l'arrêt définitif de l'émetteur Grandes Ondes d'Europe 1 a eu lieu. Cette décision confirmée quelques jours plus tôt par Constance Benqué, la Directrice Générale de Lagardère News (dont font partie Europe 1, Paris Match et le JDD), fut prise parce que les habitudes d'écoute ont évolué avec le numérique, et pour aller dans le sens d'une approche environnementale, l'émetteur étant énergivore. Une coupure de l'émetteur avait eu lieu du 1er au , laissant envisager un éventuel arrêt d'après des observateurs radiophoniques, information démentie par la station qui évoquait une simple "maintenance".

Le 20 octobre 2020 à 14h, les mâts de l'antenne de secours ont été dynamités. Puis le 27 octobre 2020, ce fut au tour des deux derniers mâts restants de l'antenne principale de connaître le même sort. À ce jour, il ne reste de l'émetteur que le bâtiment principal et le mât en béton armé qui supportait les antennes de Télé-Sarre.

La plus ancienne radio privée d'Allemagne

À l'issue du rattachement de la Sarre à l'Allemagne, la légalité des accords initiaux passés entre le gouvernement sarrois de l'époque et la société exploitante est remise en cause à plusieurs reprises mais l'autorisation d'émettre un programme en langue française est finalement maintenue, les questions juridiques ayant peut-être parfois côtoyé également les questions politiques. La législation sarroise est modifiée dans les années 1960. Outre des impôts, des taxes de concession sont perçues par le Land.

La situation s'avère par ailleurs ambiguë vis-à-vis de la réglementation française, ce qui n'empêche pas l'État français d'être un actionnaire important, par l'intermédiaire de la société Sofirad, jusqu'à la privatisation de 1986. Durant une certaine période, la question de la légalité de la fréquence d'émission de même que celle des interférences avec plusieurs émetteurs (particulièrement avec l'émetteur de Zehlendorf, à l'origine de changements de fréquences coordonnés) sont soulevées. La situation est notamment étudiée lors de la Conférence de Genève de l'Union internationale des télécommunications en 1978. Des projets d'installation sur le site d'émetteurs diffusant des programmes vers l'Allemagne sont un temps ébauchés mais ne voient pas le jour. L'éclosion des radios privées et le développement des autres canaux de diffusion rendent par la suite la situation de l'émetteur moins cruciale. L'actualité juridique récente concerne la question des droits d'auteur (en Allemagne) des œuvres musicales diffusées par cet émetteur situé en territoire allemand.

Son exploitation est assurée par une filiale « » dont le siège est au Felsberg et qui est devenue également un actionnaire important de la radio privée sarroise « Radio Salü ».

Un monument architectural

Les émetteurs sont abrités dans un bâtiment à l'architecture remarquable (photo 2), en béton précontraint recouvert de verre, sans piliers, conçu par les architectes J. F. Guédys et Eugène Freyssinet. La construction soulève des difficultés techniques complexes à l'époque. D'une longueur de 82 mètres et d'une largeur de 43 mètres, sa hauteur est comprise entre 5 et 16 mètres, pour une surface de 2 700 m2 et un volume de 31 000 m3 ; ses vitres s'étendent quant à elles sur 1 770 m2. Le chauffage du bâtiment est fait par la chaleur perdue des émetteurs.

Cet ouvrage serait classé monument historique depuis quelques années.

Il est entouré par plusieurs autres bâtiments techniques plus récents de conception purement fonctionnelle. À côté de ce bâtiment se trouve le mât en béton armé (photo 2a) supportant autrefois les antennes de l'ancienne chaîne de télévision Télé-Sarre.

Aspects techniques

La puissance initiale de l'émetteur Thomson est de 200 kilowatts ; elle atteint 500 kilowatts à partir de 1964, 1 400 kilowatts à partir de 1975 et 2 000 kilowatts à partir de 1976. Le bâtiment émetteur comprend également un petit studio de secours. La consommation d'électricité est importante (puissance moyenne utilisée 3 400 kilowatts, au début des années 1980) et un groupe diesel est installé en cas de panne d'alimentation.

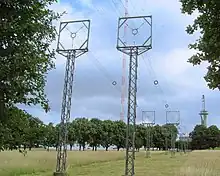

Les émetteurs de radiodiffusion produisent un courant haute fréquence modulé (modulation d'amplitude pour cet émetteur ondes longues). Celui-ci est transporté jusqu'aux antennes par plusieurs lignes électriques, les feeders, de type coaxial (photos 3 et 4). Ce type de courant a la particularité de circuler à proximité de la surface d'où l'utilisation de dispositifs en forme de cylindres creux. Le système de diffusion comprend 2 antennes, l'une principale composée par 4 pylônes, et l'autre, de secours, une antenne formée par 2 pylônes.

Le système principal (photo 5a), directionnel, est constitué par quatre pylônes en acier à section constante triangulaire, à 3 mètres de côté, soutenues par des haubans et dont les hauteurs sont comprises entre 270 et de 282 mètres (entre-axes : 350 mètres). Elles sont visibles à plusieurs kilomètres et signalées la nuit par un dispositif lumineux. La photo 6 montre les différents dispositifs de couplage avec l'antenne, divers dispositifs de protection (la foudre est notamment un problème classique, parfois responsable de coupures) ainsi que la cabine d'antenne renfermant des dispositifs de mesure. La base du pylône est isolée électriquement du sol. La prise de terre comprend des fils de cuivre disposés en rayon à partir des pylônes, de grande longueur (290 km au total), la bonne conductivité permettant de diminuer la perte d'énergie au niveau du sol.

Le réglage sélectif de l'alimentation de chacune des antennes permet d'obtenir une déformation du diagramme de rayonnement, en forme de lobe, dirigé vers la France. On pouvait capter cet émetteur, sans difficulté en plein jour sur un simple récepteur radio transistor, en France à l'est d'une ligne allant de Brest à Bordeaux, puis au nord d'une ligne allant de Bordeaux à Brive, Clermont-Ferrand, Vienne, Grenoble et les Alpes. La réception est possible également en Allemagne mais le signal reçu comporte très vite une déformation audible, conséquence de la technique de directivité.

L'installation de secours comprend une antenne composée de 2 pylônes de hauteur moindre (234 mètres) mais de technologie voisine (entre-axes : 280 mètres). Ces installations de secours présentent un certain éloignement du bâtiment émetteur et les feeders qui les alimentent parcourent plusieurs centaines de mètres (photo 7). La longueur totale des feeders, aériens et souterrains, sur le site est de 4 865 mètres.

Le , un des quatre pylônes de l'antenne principale s'est partiellement effondré, une rupture des câbles qui maintenaient le pylône en est la cause, d'après l'annonce faite sur France 3 Lorraine dans son journal télévisé du . Le , le morceau restant du pylône a été dynamité. Le un second pylône de l'antenne principale a été détruit.

Pour des travaux, entre le à 23:00 UTC et le à 02:00 UTC l'émetteur a été stoppé. Il s'agit de la coupure d'émission de l'émetteur grandes ondes la plus longue depuis son lancement en 1955.

Fin des émissions et destruction des antennes

Cet émetteur émettait sur la fréquence 183 kHz jusqu'au . Le programme radio d'Europe 1 reste disponible sur plusieurs autres réseaux (FM, Internet, satellite).

Le 20 octobre 2020 les mâts de l'antenne de secours ont été dynamités, suivis par les deux derniers mâts restants de l'antenne principale le 27 octobre 2020.

Renouveau de l'émetteur

Le site reprend du service le 30 novembre 2020[2]. De nouvelles antennes, installées sur l'ancienne tour de Télé-Sarre, diffusent en TNT et DAB+ afin de renforcer la couverture radio et télévision du secteur.

DAB+

| Block | Programme | Débit | Puissance (en kW) | Antennendiagrammrund (ND)/gerichtet (D) | Gleichwellennetz (SFN) |

|---|---|---|---|---|---|

| 9A

Saarland 1 (D__00238) |

SR1 Europawelle | 120 kbits | 5 | D | Bliestal (Webenheim-Hahnen), Tholey (Schaumberg), Mettlach (St. Gangolf), Moseltal (Oberperl-Hammelsberg), Saarbrücken (Göttelborner Höhe et Halberg) |

| SR2 Kulturradio | |||||

| SR3 Saarlandwelle | |||||

| Unser Ding | |||||

| Antenne Saar | 96 kbits | ||||

| WDR Maus | 72 kbits | ||||

| Radio Salü |

DVB-T2 HD (TNT)

| Canal | Fréquence en Mhz | Multiplex | Programme dans le Multiplex | Puissance |

|---|---|---|---|---|

| 32 | 562 | ARD Digital | Das Erste HD | 20 kW |

| Phoenix HD | ||||

| Arte HD | ||||

| SR Fernsehen HD | ||||

| one HD |

Notes et références

- « Histoire de la TV - 1954 à 1963 », sur http://www.telesatellite.com/, (consulté le )http://www.telesatellite.com/articles/histoire_de_la_tv/1954-a-1963.html

- (de) Saarländischer Rundfunk, « Neuer SR-Sendestandort in Berus in Betrieb », sur SR.de, (consulté le )

Voir aussi

Coordonnées géographiques

- Bâtiment principal : 49° 16′ 51″ N, 6° 40′ 47″ E

- Antennes principales :

- 49° 16′ 39″ N, 6° 40′ 22,5″ E

- 49° 16′ 47,5″ N, 6° 40′ 34,5″ E

- 49° 16′ 56″ N, 6° 40′ 46″ E (ce pylône s'est partiellement effondré le )

- 49° 17′ 04″ N, 6° 40′ 58″ E (ce pylône a été dynamité le )

- Antennes de réserve :

- 49° 17′ 01,5″ N, 6° 39′ 23,5″ E

- 49° 17′ 09″ N, 6° 39′ 31,5″ E

Bibliographie

- Eugène Freyssinet, Incidents survenus au cours de la construction du bätiment des emetteurs du Felsberg (Europe no 1), dans Travaux,

- Pierre Xercavins, Réparation de la couverture en voile mince d'un bätiment, Rapports AIPC/IABSE/IVBH, 1983 (lire en ligne)

- (fr) Maxime Barroux, Les Émetteurs de radiodiffusion et de télévision, Paris, PUF, coll. « Que sais-je », , 128 p.

- (fr) J.-C. Damamme, « L'électricité véhicule de l'information : 24 heures à Europe 1 », Revue française de l'électricité, , p. 50–56 (ISSN 0035-2926)

- (de) Harald Lutz, Rundfunk-Sendeanlagen: Funktürme, Masten und Antennen, Baden-Baden, Siebel-Verlag, , 112 p. (ISBN 3-88180-645-8)

- (de) Meyer, « Europa 1, Piraterie im Äther », dans Der Spiegel , 1961, no 1 , p. 63

Articles connexes

Liens externes

- (fr) Sendemasten von Europa 1, sur Structuræ : fiche technique illustrée

- (fr) Europe 1, sur le site de Thierry Vignaud : descriptif chiffré et illustré

- (de) Europe 1, sur Geschichten über das "Dampfradio"