Église abbatiale de Saint-Gilles du Gard

L'abbatiale de Saint-Gilles est l'église de l'ancien monastère bénédictin de Saint-Gilles, dans le département français du Gard en région Occitanie.

| Abbatiale de Saint-Gilles | |

.jpg.webp)

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Type | Église abbatiale |

| Début de la construction | XIIe siècle |

| Autres campagnes de travaux | Reconstruction partielle : XVIIe siècle Restauration générale : 1842-1868 |

| Style dominant | Roman provençal |

| Protection | |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Gard |

| Ville | Saint-Gilles |

| Coordonnées | 43° 40′ 37″ nord, 4° 25′ 56″ est |

L'abbatiale fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840[1]. Elle est également inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

Historique

Le monastère est construit au VIIe siècle, initialement dédié à saint Pierre et saint Paul, puis au IXe siècle à saint Gilles, un ermite local. Ses reliques, conservées dans l'église abbatiale, en font un important lieu de pèlerinage sur la via Tolosana vers Saint-Jacques-de-Compostelle. L'abbaye est placée sous la protection du Saint-Siège.

À la fin du XIe siècle, sous l'influence du pape Grégoire VII, le monastère de Saint-Gilles est rattaché à Cluny. Les moines de Saint-Gilles, refusant de se soumettre à Cluny, conservent le privilège d'élire leurs abbés. En 1120 nouveau refus des moines de se soumettre à Cluny. En 1132 les moines de Saint-Gilles acceptent enfin de se soumettre à la réforme de Cluny et à la règle bénédictine[2].

Il connaît, en ce temps-là, une période de grande prospérité. Cette protection et les reliques assurant de bons revenus à la communauté, un projet de construction d'une nouvelle église est alors lancé. Ce chantier se déroule essentiellement au XIIe siècle, époque à laquelle est sculptée la façade, tandis que les derniers travaux ne sont achevés que bien plus tard (le transept au XIVe siècle et le clocher au XVe siècle).

Au XIIe siècle, à Saint-Gilles, qui abritait un port d'embarquement pour Rome et la Terre Sainte, l'abbaye de Saint-Gilles du Gard possédait le corps de son fondateur, un saint Gilles légendaire, moine qui aurait vécu à une époque inconnue,d'Arles, au VIe siècle, et de Charlemagne, au IXe siècle[3].

Les pèlerins venaient de toute l'Europe et son sanctuaire était le plus fréquenté de tout l'Occident. Les foules qui se pressaient étaient si importantes que 134 changeurs de monnaies leur étaient nécessaires, un chiffre énorme comparé à celui des grandes villes et ports d'Europe qui ne comptaient que 30 changeurs. L'afflux était tel, qu'en 1116, l’église majeure et deux autres églises furent démolies pour laisser place à une nouvelle abbatiale, de 93 mètres de long, édifiée au-dessus de l'église primitive, la crypte actuelle, où reposait le corps du saint[3].

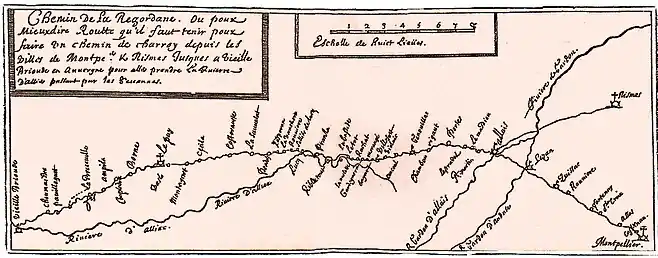

La grande majorité arrivait par le chemin de Régordane, ou chemin de Saint-Gilles, le tronçon cévenol de la route qui reliait l’Île-de-France au Bas Languedoc. Il fut mis en service vers 843, date où le traité de Verdun divisa en trois l’Empire carolingien. Ce chemin devint alors l’itinéraire le plus oriental du royaume, via Le Puy-en-Velay, conduisant au pèlerinage de Saint-Gilles.

D'autres routes ont existé, comme celle qu'empruntaient les pèlerins venus de Rocamadour par Conques et Saint-Guilhem-le-Désert. Une autre passait par l'Aubrac et sa domerie placée sous le patronage de saint Gilles[3].

L'église, dévastée en 1562 par les Huguenots, souffre des guerres de Religion. Elle subit une restauration et une finition sommaire au XVIIe siècle mais son grand clocher-campanile abattu n'est pas relevé. La nef est raccourcie et abaissée, le chœur roman n'est pas relevé. Une nouvelle restauration plus générale de l'édifice a lieu entre 1842 et 1868 sous la direction de Charles-Auguste Questel au cours de laquelle les deux entrées latérales de la grande façade sont débouchées et un large escalier aménagé sur le parvis.

Le tombeau de saint Gilles ne sera redécouvert qu'en 1865. Le pèlerinage, quant à lui, ne reprendra que plus tardivement, en 1965.

En 1902-1903, Stanford White prit modèle sur le portail de l'abbatiale pour embellir l'église Saint-Barthélémy de New York (en anglais St. Bartholomew, plus communément appelée St. Bart's, à Midtown Manhattan) par un triple portail néo-roman directement inspiré de celui de l'église abbatiale de Saint-Gilles du Gard, qu'il avait admirée en 1878[4].

Depuis 1998, la façade de l'abbatiale est inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre d'étape sur les chemins français de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Description

La façade

À l'instar d'autres édifices religieux romans, la façade de l'abbaye de Saint-Gilles peut être considérée comme un véritable « livre de pierre » à destination des fidèles, souvent illettrés à l'époque de son édification. Réalisée entre 1120 et 1160 par sans doute cinq ateliers différents comme le montrent les variations de style, la façade demeure un chef-d’œuvre reconnu d’art roman provençal, malgré ses nombreuses détériorations[5]. La belle façade de Saint Trophime d'Arles en est sans doute inspirée.

Elle offre un programme riche et varié :

- Registre inférieur : bestiaire, nombreuses scènes de l’Ancien Testament.

- Registre médian : statues et personnages du Nouveau Testament.

- Frise : scènes inspirées du Nouveau Testament (lavement des pieds du Christ).

- Tympans : chacun d'entre eux retrace une étape majeure de la vie du Christ (adoration des mages, crucifixion, majesté).

Les éléments architecturaux de décoration sont, quant à eux, inspirés de l’art antique : chapiteaux corinthiens, soubassement cannelé, oves et centaures…

La complexité de cette façade réside essentiellement dans la multiplicité de ses inspirations (romane, antique, orientale). Son ordonnance générale est d'ailleurs largement inspirée, dans son rythme général, des arcs de triomphe romains présents dans la région. C'est le cas aussi pour Saint-Trophime d'Arles, entre autres. Toute la partie haute de cette façade, qui devait présenter un décor classique d'arcatures, a hélas disparu. Le pignon actuel de la nef centrale, le seul émergeant aujourd'hui de la façade basse, mesure 10 m de moins que l'original, tout comme les bas côtés dont la présence n'est plus lisible.

Les pentures et heurtoirs des trois portails ont été réalisées [6] entre 1845 et 1846 sous la direction de l'architecte Charles-Auguste Questel par le ferronnier Pierre Boulanger, auteur des remarquables pentures du portail central de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

L'actuel clocher, bien plus modeste que le précédent, a été aménagé au XVIIe siècle au sein d'une petite tour, au sud de la façade. Il est surmonté d'un gracieux campanile en fer forgé.

La crypte

La fondation de la crypte, ou église basse, et du tombeau de saint Gilles remonte au début du IIe millénaire. On estime que ce lieu représentait à l'époque, en termes d'affluence, le quatrième lieu de pèlerinage de la chrétienté après Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle. Des pèlerins du monde entier convergeaient alors autour du tombeau pour commémorer la vie de l’ermite[5].

Du point de vue de sa conception, la crypte mesure 50 mètres de long par 25 mètres de large à son extrémité ouest, correspondant aux 2 travées restantes du collatéral nord. Elle est divisée, comme une église classique, en 3 nefs de 6 travées chacune (excepté, donc, pour le collatéral nord, comblé partiellement afin de soutenir l’église haute). La travée centrale est la plus riche d’un point de vue architectural : revêtement cannelé, arcs diagonaux avec rubans plissés et clé de voûte ornée d’un Christ souriant et bénissant… La confession, quant à elle, ne fut dégagée qu’au XIXe siècle lorsque l’on redécouvrit par la même occasion le tombeau du saint.

Ce fut l’abbé Goubier qui, en 1865, y déchiffra du latin l’inscription suivante :

« Dans ce tombeau repose le corps du bienheureux Gilles »[5].

L'église haute

La partie haute de l'abbaye a énormément souffert des démolitions, protestantes comme révolutionnaires. Les seuls éléments originaux demeurant du XIIe siècle sont les massifs piliers de style corinthien. Les voûtes de la nef actuelle, sur croisées d’ogives, datent de la grande restauration du milieu du XVIIe siècle, elles atteignent 16 m pour seulement 10 m pour celles des bas côtés. Le tableau central, dans le chœur, représente la rencontre entre Gilles et Wamba (Doze, 1878). Dans son état originel, l'abbatiale possédait des dimensions imposantes : 98 m de long pour 25 m de large, la hauteur des voûtes atteignait 26 m pour la grande nef et 15 m pour les bas côtés[5]. L'abbatiale possédait également un grand clocher au sud de son transept ; sa chute au moment des guerres de religion entraîna vraisemblablement des dégâts irrémédiables à ce niveau de l'édifice ; une partie de la crypte fut même endommagée lors de cet évènement puis restaurée.

L'ancien chœur

Les ruines de l'ancien chœur, au chevet de l'actuelle église, offrent une perspective saisissante de ce que fut l’abbatiale du XIIe au XVIe siècle : on peut notamment observer l’épaisseur des murs d’époque ainsi que la structure des trois vaisseaux qui ont été brusquement « tronqués ». Cette impression de gigantisme s'accentue lorsque l'on sait que la longueur originale de l’abbaye était de 98 mètres, contre moins de 50 aujourd’hui.

Dans l’abside, tout autour du très large déambulatoire semi-circulaire, l’on trouve cinq petites chapelles rayonnantes. Au centre du chœur se tient l’autel et la statue du pape Clément IV, natif de Saint-Gilles, ajoutée tardivement. On ne manquera pas d'observer aussi à la base d'une des colonnes de l'ancien chœur la petite sculpture d'un homme écrasé par la pierre, faisant sans doute mémoire d'un accident survenu au moment de la construction… Près de la Vis demeurent en élévation complète un pilier roman au chapiteau orné d'un ange ailé ainsi qu’un demi œil-de-bœuf inscrit dans le mur, relativement bien conservés[5].

L'escalier en vis

La célèbre Vis de Saint-Gilles se présente sous la forme d'une structure hélicoïdale, ou « en colimaçon ». Au XIIe siècle, cet escalier n’était qu’un simple escalier de service, probablement utilisé par les moines afin de se rendre dans les combles de l’église et atteindre le campanile.

Il s’agit d’une étape du tour de France des compagnons tailleurs de pierre, comme peuvent en témoigner de nombreuses inscriptions, remontant pour certaines au XVIIe siècle[5].

Dans la fiction

- La fin du roman Les Six Compagnons et le Carré magique (1984) d'Olivier Séchan se déroule dans l'église abbatiale de Saint-Gilles du Gard. C'est là qu'est caché le trésor, objet des recherches des six héros, et convoité par un voleur.

Notes et références

- Notice no PA00103208, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Saint-Gilles du Gard - L’abbaye en quelques dates

- mais que l'on disait contemporain à la fois de Césaire acquesinfo/index.php?id=268 Saint-Gilles, un grand lieu de pèlerinage médiéval

- Gard : l’histoire de l’abbatiale de Saint-Gilles vit au cœur de Manhattan

- Documentation éditée par l'office de tourisme de Saint-Gilles

- « Portail », notice no APMH0089473, base Mémoire, ministère français de la Culture

Voir aussi

Bibliographie

- L'abbatiale

- [Gouron 1950] Marcel Gouron, « Saint-Gilles-du-Gard », dans Congrès archéologique du France. 108e session. Montpellier. 1950, Paris, Société française d'archéologie, , 357 p., p. 104-119

- [Lugand 1985] Jacques Lugand, Jean Nougaret, Robert Saint-Jean et André Burgos, Languedoc roman : Le Languedoc méditerranéen, La Pierre-qui-Vire, Éditions Zodiaque, coll. « la nuit des temps no 43 », , 419 p. (ISBN 2-7369-0017-0), p. 42-44, 298-303, 337-345

- [Pérouse 1996] Jean-Marie Pérouse de Montclos (sous la direction de) et Victor Lassalle, « Saint-Gilles : Abbaye », dans Le guide du patrimoine : Languedoc Roussillon, Paris, Hachette, , 606 p. (ISBN 2-01-242333-7), p. 486-496

- [Mallet 1999] Géraldine Mallet, « L'ancienne église abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard », dans Congrès archéologique de France. 157e session. Monuments du Gard. 1999, Paris, Société française d'archéologie, , 541 p., p. 265-269

- [Hartmann-Virnich-1 1999] Andreas Hartmann-Virnich et Heike Hansen, « La façade de l'abbatiale Saint-Gilles-du-Gard », dans Congrès archéologique de France. 157e session. Monuments du Gard. 1999, Paris, Société française d'archéologie, , 541 p., p. 271-292

- [Hartmann-Virnich-2 1999] Andreas Hartmann-Virnich, « La « Vis » de Saint-Gilles », dans Congrès archéologique de France. 157e session. Monuments du Gard. 1999, Paris, Société française d'archéologie, , 541 p., p. 293-299

- [Hartmann-Virnich-1 2013] Andreas Hartmann-Virnich, « Saint-Gilles-du-Gard. Nouvelles recherches sur un monument majeur de l'art roman. Avant-propos », Bulletin monumental, Société française d'archéologie, t. 171, no 4, , p. 291-292 (ISBN 978-2-901837-47-3)

- [Hartmann-Virnich-2 2013] Andreas Hartmann-Virnich et Heike Hansen, « Saint-Gilles-du-Gard. L'église abbatiale et les bâtiments monastiques. Nouvelles recherches archéologiques », Bulletin monumental, Société française d'archéologie, t. 171, no 4, , p. 293-338 (ISBN 978-2-901837-47-3)

- [Crespin 2013] Agathe Crespin, Gérald Vacheyroux, Michel Dabas et Andreas Hartmann-Virnich, « Cartographie géodar de l'ancienne abbaye de Saint-Gilles-du-Gard », Bulletin monumental, Société française d'archéologie, t. 171, no 4, , p. 339-340

- [Echtenacher 2013] Götz Echtenacher, Heike Hansen et Andreas Hartmann-Virnich,, « Saint-Gilles-du-Gard. La restitution 3D : un outil au service de la réflexion archéologique », Bulletin monumental, Société française d'archéologie, t. 171, no 4, , p. 341

- [Palazzo-Bertholon 2013] Bénédicte Palazzo-Bertholon, « L'étude des mortiers de l'abbaye Saint-Gilles-du-Gard », Bulletin monumental, Société française d'archéologie, t. 171, no 4, , p. 343-344

- [Hansen 2013] Heike Hansen, « La façade de l'ancienne abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard. Recherche d'archéologie du bâti de la construction », Bulletin monumental, Société française d'archéologie, t. 171, no 4, , p. 345-374

- [Bénézet 2013] Jérôme Bénézet, « Une représentation de monnaies à la façade de l'abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard », Bulletin monumental, Société française d'archéologie, t. 171, no 4, , p. 375

- [Hartmann-Virnich-3 2013] Andreas Hartmann-Virnich, Loïc Buffat,, Laurent Schneider, Alexandrine Legrand-Garnotel, Aurlie Masbernat-Buffat, Heike Hansen et Christian Markiewicz, « L'ancienne abbaye de Saint-Gilles-du-Gard. Les vestiges architecturaux du sous-sol d'après les investigations archéologiques », Bulletin monumental, Société française d'archéologie, t. 171, no 4, , p. 377-390 (ISBN 978-2-901837-47-3)

- [Hartmann-Virnich-4 2013] Andreas Hartmann-Virnich et Marie-Pierre Bonetti, « Les fragments de sculpture architecturale issus des fouilles du cloître de l'ancienne abbaye de Saint-Gilles-du-Gard », Bulletin monumental, Société française d'archéologie, t. 171, no 4, , p. 391-398 (ISBN 978-2-901837-47-3)

- [Hartmann-Virnich-5 2013] Andreas Hartmann-Virnich, « Saint-Gilles-du-Gard. Nouvelles recherches sur un monument majeur de l'art roman. Conclusions », Bulletin monumental, Société française d'archéologie, t. 171, no 4, , p. 399-400 (ISBN 978-2-901837-47-3)

- « Saint-Gilles-du-Gard. Nouvelles recherches sur un monument majeur de l'art roman. Bibliographie », Bulletin monumental, Société française d'archéologie, t. 171, no 4, , p. 401-406 (ISBN 978-2-901837-47-3)

- [Hartmann-Virnich-6 2013] Andreas Hartmann-Virnich et Marie-Pierre Bonetti, « Ancienne abbaye de Saint-Gilles-du-Gard. Nouvelles recherches sur la sculpture architecturale « erratique » » », Bulletin du Centre d'études médiévales, Auxerre, (lire en ligne)

- Histoire de l'abbaye

- Eliana Magnani S.-Christen, « Réseaux monastiques et réseaux de pouvoir. Saint-Gilles-du-Gard : du Languedoc à la Hongrie (IXe-début XIIIe siècles) », Provence historique, vol. 54, no 215, 2004, p. 3-26 [lire en ligne]

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- L'abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard sur Art-roman.net

- Ville de Saint-Gilles : Patrimoine