Église Santa Brigida (Rome)

Santa Brigida est l'église d'un couvent située dans le rione de Regola, dédiée à sainte Brigitte de Suède et est l'église nationale des suédois de Rome. L'édifice était aussi connu comme Santa Brigida in Campo de' Fiori, car il a été construit sur ce qui était alors une partie du Campo de' Fiori , maintenant Piazza Farnese.

| Église Santa Brigida | |

| |

| Présentation | |

|---|---|

| Nom local | Chiesa di Santa Brigida |

| Culte | Catholique romain |

| Type | église nationale |

| Rattachement | Diocèse de Rome - Église de Suède |

| Début de la construction | XIVe siècle |

| Fin des travaux | XVIIIe siècle |

| Style dominant | Architecture romane et gothique |

| Site web | www.brigidine.org |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Latium |

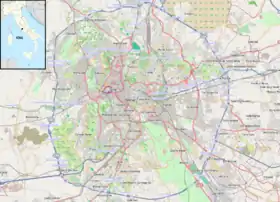

| Ville | Rome |

| Coordonnées | 41° 53′ 43″ nord, 12° 28′ 15″ est |

Histoire

Un premier bâtiment est érigé au cours du pontificat de Boniface IX (1389-1404), mais il a été abandonné par la suite. En 1513, Peder Månsson, évêque de Västerås, en Suède, fait ériger une nouvelle église qui a été officiellement accordée à l'Évêque d'Uppsala par le Pape Paul III (1534-1549).

L'église a été restaurée au début du XVIIIe siècle par le Pape Clément XI (1700-1721).

En 1828, le Pape Léon XII a donné le couvent et l'église aux Chanoines de Santa Maria in Trastevere. Comme ils n'ont pas les moyens de la restaurer, ils la cèdent en 1855 à la Congrégation de Sainte-Croix, congrégation française qui restauré l'église et les chambres de Sainte-Brigitte (1857-1858).

Le propriétaire suivant est un polonais de la branche de l'Ordre des Carmes, auquel le couvent et l'église est donné en 1889 et ceci jusqu'en 1930, quand il est remis à l'Ordre de Sainte-Brigitte.

Les peintures de l'église ont été restaurées avant le jubilé de l'ordre de Sainte-Brigitte en 1991.

Extérieur

La façade a été construite en 1705 et ornée de statues de Sainte-Brigitte et sa fille sainte-Catherine par Andrea Fucigna. Des modifications mineures, comme les formes des fenêtres, ont été faites au XIXe siècle.

La conception du clocher néo-roman, construit en 1894, est attribuée à l'architecte Raffaele Ingami qui a effectué à l'époque de nombreux travaux de consolidation du couvent[1].

Intérieur

L'édifice qui comporte une nef unique à voûte en berceau conserve deux fonts baptismaux en marbre. Sur la droite figurent les armoiries (le lis) de la famille Farnèse depuis que le Cardinal Odoardo Farnèse était le protecteur du couvent, (1601-1626). Sur l'un des murs de gauche figurent les armes de l'ordre des Carmes. Le cardinal Virginio Orsini dont les armoiries figurent sur la boule en marbre de la sacristie a été aussi le protecteur de l'église.

Au début du XVIIIe siècle, l'église a été embellie avec six peintures de Scènes de la Vie de sainte Brigitte par Biagio Puccini, exécuté entre 1702 et 1705[2]. Vers 1709-1711, Puccini a également peint le grand plafond à fresque. En son centre se trouve Sainte Brigitte en Gloire , qui est clairement influencée par le grand relief en marbre de Sainte Catherine de Sienne en Gloire de Melchiorre Gafa (1660).

Récemment trois plaques commémoratives de l'église ont été découvertes. Elles ne sont pas à leur place d'origine. Deux d'entre elles, une à l'entrée de la Chapelle de Saint-Richard, et l'autre près de la porte de la sacristie, devaient être dans la chambre de Brigitte, et la troisième était probablement placée sur la façade jusqu'à ce que la nouvelle église soit construite au XVIe siècle.

Chapelle de Saint-Richard

Près de l'entrée se trouvent deux portes. L'une mène à la Chapelle de Saint-Richard, l'autre à la nouvelle sacristie (1894).

La chapelle Saint-Richard a été construite en 1894 en style néo-gothique par Raffaele Ingami. Elle est dédiée à un moine anglais de l'ordre de Sainte-Brigitte, Richard Reynolds, martyrisé à Londres en 1535 et considéré comme le plus important martyr de l'ordre. La chapelle était à l'origine dédiée à Notre-Dame des douleurs, et une inscription de cette époque a été conservée sur l'autel. Sur les murs figurent huit peintures de « scènes de la vie de la sainte Vierge », réalisée par Eugenio Cisterna.

Sur le côté droit se trouve le cénotaphe de Nils Karlsson Bielke (mort en 1765), descendant de l'un des frères de Sainte-Brigitte, réalisé par Tommaso Righi. Après sa conversion au catholicisme, Nils Karlsson Bielke a vécu en exil à Rome, et fait sénateur. Son lieu de sépulture est inconnu.

Également sur le côté droit se trouve l'autel de Notre-Dame. Le retable de Virginio Monti réalisé au XIXe siècle, représentant Marie et le Saint-Enfant dans une scène de paysage classique est une copie de l'original perdu d'Annibale Carracci.

En face se trouve l’autel de Sainte-Catherine de Suède. La peinture, réalisée lors de la rénovation de 1894 est de Eugenio Cisterna, un élève de Virginio Monti (it). À l'origine, le tableau représentait sainte Brigitte et de sainte Thérèse d'Avila, mais quand en 1930 l'église a été donnée à l'ordre de Sainte-Brigitte, la figure de sainte Thérèse a été modifiée pour représenter sainte Catherine.

Chapelle Sainte-Catherine

Dans la crypte se trouve la chapelle de Sainte-Catherine qui a été consacrée en 1972. Elle dispose de 70 places et est utilisée par l'Église de Suède. Les services luthériens ont lieu le dimanche et le jeudi.

Couvent

L'église fait partie du couvent des Brigittines. Le couvent était la possession de Francesca Papazurri, une amie proche de sainte Brigitte au cours de l'Année sainte de l'an 1350. Il était connu à l'époque sous le nom de palatium magnum, (le grand palais). Brigitte y a vécu pendant 19 ans, et ses chambres ont été conservées. Après la mort de Brigitte, l'édifice a été donné à l'ordre de la maison mère de Vadstena, et utilisé comme maison de soins palliatifs pour les Suédois, les pèlerins et les membres du clergé de passage à Rome.

Au XVIe siècle, la Réforme provoque des changements radicaux. Le couvent devient un refuge pour les Suédois et les catholiques qui ont choisi l'exil plutôt que la conversion. Parmi ceux qui vivent ici à cette période figurent Johannes Magnus (1488-1544), le dernier archevêque catholique de Suède et Olaus Magnus arrivé en 1549, qui y installe une presse d'imprimerie qui en 1557 permet la publication des Révélations de Sainte Brigitte. Comme la maison mère de Vadstena a été supprimée, un cardinal est nommé protecteur du couvent.

Au cours de son exil à partir de 1673 jusqu'à sa mort en 1689, la Reine Christine de Suède en était la protectrice.

Le bâtiment a été restauré par le Pape Clément XI (1700-1721). Depuis lors, seules des modifications mineures ont été apportées à l'extérieur.

Il est possible de visiter les chambres de sainte Brigitte et de sa fille Catherine, première abbesse des «sœurs Brigittines». Les chambres contiennent des reliques de ces deux saintes, et sont décorées avec des peintures de leurs vies. L'artiste Édouard Brandon est l'auteur des œuvres d'art de la chambre de sainte Brigitte. Les chapelles de sainte Brigitte et de sainte Catherine ont été installées dans leurs chambres respectives.

Bibliographie

- (it) Sofia Barchiesi, Santa Brigida, in Roma Sacra. Guida alle chiese della Città eterna, 12º itinerario, Rome, De Luca, , p. 24-32.

- (it) Mariano Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, Rome, , p. 415.

- (it) Christian Hulsen, Le chiese di Roma nel Medio Evo, Florence, , p. 530.

- (it) Claudio Rendina, Le Chiese di Roma, Rome, Newton & Compton Editori, (ISBN 978-88-541-1833-1), p. 56.

- (it) Mauro Quercioli, « Rione VII Regola », dans I rioni e i quartieri di Roma, vol. 2, Rome, Newton & Compton Editori, , p. 461, 463.

Références

- (it) Raffaella Catini, « Ingami, Raffaele », Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 62, (lire en ligne, consulté le )

- (it) Chiara Coronato, « Onu capolavoro del Settecento: i dipinti di Biagio Puccini nella chiesa parrocchiale un Casoli dans le Val di Lima »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF],