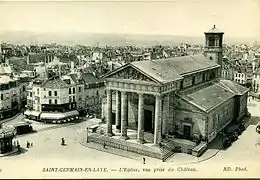

Église Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye

L'église Saint-Germain est, avec l'église Saint-Léger, une des deux églises paroissiales de Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines (France)[1]. Elle était appelée au début du XVIIIe siècle Saint-Germain-de-Paris[2].

| Type | |

|---|---|

| Destination initiale | |

| Destination actuelle |

culte catholique |

| Diocèse | |

| Paroisse |

Paroisse Saint-Germain-en-Laye-Saint-Germain (d) |

| Style | |

| Architecte |

Nicolas Marie Potain, Jean Aimé Moutier |

| Construction |

1766-1827 |

| Religion | |

| Propriétaire |

commune |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| département | |

| commune | |

| Adresse |

Place Charles-de-Gaulle |

| Coordonnées |

48° 53′ 52″ N, 2° 05′ 39″ E |

|---|

|

|

Située face au château, cette église construite en 1824, dans un style néo-classique inspiré des basiliques paléochrétiennes, fut restaurée par Joseph Nicolle de 1848 à 1854. Sa façade présente un fronton triangulaire supporté par six colonnes toscanes, dont quatre alignées en façade et deux en retour. Elle a été classée monument historique par décision en date du [3].

Histoire

L'église actuelle est la quatrième construite sur le site. Elle a été construite sur l'emplacement d'une ancienne église construite en 1683 par Jules Hardouin-Mansart et devenue trop petite, qui remplaçait elle-même une première église du XIVe siècle.

La décision de la reconstruire a été prise en 1765, sous le règne de Louis XV, et consacrée seulement en 1827 sous Louis XVIII. Le projet initial fut donné en 1764 par l'architecte Nicolas Marie Potain, et la première pierre posée le par le duc de Noailles. Néanmoins, ce projet n'est pas jugé prioritaire par le contrôleur général des finances, Saint-Germain-en-Laye étant alors largement délaissé par la cour et le culte paroissial ayant été transféré dans de bonnes conditions par le curé dans la chapelle de la Charité, avec l'aide de l'architecte Peyre le Jeune[4]. Les travaux furent rapidement arrêtés mais repris sur l'ordre de Louis XVI à la demande de l'assemblée municipale. L'architecte Pierre Rousseau, gendre de Potain, reprit le chantier. En 1789, l'église n'était qu'à moitié construite.

La Révolution française provoqua l'abandon du chantier jusqu'en 1823, date à laquelle la construction fut recommencée par l'architecte Jean Aimé Moutier, élève de Charles Percier, et le vérificateur Alexandre Jacques Malpièce. Ces derniers reprirent le projet de Potain et procédèrent à l'achèvement de l'édifice en 1827. La nouvelle église fut bénite le par Jean-François-Étienne Borderies, évêque de Versailles.

Des vices de construction étant rapidement apparus, une restauration de l'édifice s'imposa qui fut confiée à l'architecte Joseph Nicolle. Les travaux furent achevés en 1881.

Mobilier remarquable

- Benedetto Antelami (?), Descente de croix, 1178, identique à celle conservée dans la cathédrale de Parme. Elle fut offerte à l'église par une famille de la ville en 1994. Son origine est discutée : il s'agirait d'une seconde version réalisée par l'artiste ou d'une copie plus tardive ;

- Notre-Dame du Bon retour, XIVe siècle, Vierge à l'Enfant découverte au XIXe lors des travaux de construction de l'église ;

- Christ en croix, XVIIe siècle, de style baroque, origine inconnue ;

- Chaire baroque donnée par Louis XIV, provenant de la troisième chapelle du château de Versailles, abandonnée en 1710 pour faire place à l'actuelle chapelle de Jules Hardouin-Mansart et Robert de Cotte (chaire classée monument historique) ;

- Charles-Joseph Natoire, Le Baptême du Christ (1750), peint à l'origine pour la chapelle du château de Machaud d'Arnouville, ministre de Louis XV. Très proche d'une première version réalisée en 1747 (musée des beaux-arts d'Arras). Ce tableau est la dernière œuvre peinte en France par Natoire, alors à l'apogée de son renom, avant son départ définitif pour Rome (classé monument historique) ;

- Honoré Icard, L'Au-delà, 1913, groupe en marbre ;

- Le mausolée du roi d'Angleterre, Jacques II (Stuart), exilé en France et accueilli par son cousin Louis XIV. Il résida et mourut au château de Saint-Germain, où avait vécu Louis XIV quelques décennies auparavant.

- Les murs de la nef et l'abside sont ornées de fresques d'Amaury-Duval, élève d'Ingres, sur le thème de Nouveau Testament. Elles furent achevées en 1857.

Le grand orgue

Le grand orgue fut commandé par Louis XIV à Alexandre Thierry en 1698. Aristide Cavaillé-Coll reconstruit l'orgue en gardant la partie ancienne pouvant être sauvée. En 1903, Charles Mutin refait l'instrument (quarante quatre jeux), la plus grande partie de la tuyauterie du XVIIIe siècle disparue. En 1967, l'entreprise Haerpfer-Erman effectue une restauration et réinstalle le positif de dos vidé par Mutin. Il est classé monument historique : buffet en 1930 et partie instrumentale en 1975. Marie-Claire Alain en est l'organiste titulaire de 1971 à 2010. Depuis novembre de cette même année le titulaire est Hubert Haye, à qui l'on doit la construction du grand orgue de Notre-Dame de Chatou[5].

L'orgue de chœur a été construit par Aristide Cavaillé-Coll en 1889.

Composition (orgue de tribune)

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Personnalités liées à l'église

- Claude Debussy (1862-1918), musicien français né à Saint-Germain-en-Laye le , a été baptisé à l'église Saint-Germain le [6].

- Albert Alain (1880-1971), musicien français né à Saint-Germain-en-Laye le , organiste de l'église de 1924 à 1971.

- Jacques Fesch (1930-1957), mystique chrétien français en voie de béatification, né à Saint-Germain-en-Laye le , a été baptisé en l'église Saint-Germain le . Ses obsèques eurent lieu dans cette même église le [7]. Le eut lieu dans l'église une messe en mémoire du cinquantenaire de son décès survenu le [8].

- Maurice Denis (1870-1943), peintre français dont les obsèques furent célébrées en l'église Saint-Germain le .

Notes et références

- Sur l'ensemble de l'église, voir la plaquette éditée par la paroisse, Église Saint-Germain, Histoire et Patrimoine, vers 2010.

- Registres paroissiaux aux Archives départementales des Yvelines.

- Notice no PA00087613, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Pour couper court aux sollicitations de Potain et l'éloigner de ce chantier sans avenir, M. d'Angiviller [directeur général des Bâtiments du Roi, Arts, Jardins et Manufactures] lui proposa comme une promotion le contrôle de Fontainebleau. Avec une certaine hypocrisie, il fit valoir auprès des époux Potain que leur appartement de fonction y serait plus grand que celui de Versailles et qu'ils y trouveraient assez de chambres pour leurs garçons et leurs filles. » (Michel Gallet, Les architectes parisiens du XVIIIe siècle, p. 415) V. Archives nationales, 0¹ 1072, 0¹ 1714-642.

- « Le grand orgue de Notre-Dame de Chatou », sur orguechatou.online.fr (consulté le )

- http://www.debussy.fr/cdfr/bio/bio1_62-82.php

- http://amisdejacquesfesch.fr/

- « zenit.org/fr/articles/50-ans-d… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la religion :

- Ressources relatives à l'architecture :

- Ressource relative à la musique :

- Site officiel des paroisses catholiques de Saint-Germain-en-Laye sur paroisses-stgermainenlaye.net

- Photographies de l'orgue sur photos.linternaute.com