Yoshitoshi

Tsukioka Yoshitoshi (月岡 芳年) aussi connu sous le nom de Taiso Yoshitoshi (大蘇 芳年) est né à Edo le et mort le . Il est le dernier grand maître — et l’un des plus grands génies innovateurs et créatifs — des estampes japonaises ukiyo-e.

Sa carrière comporte deux périodes : les dernières années du système féodal japonais, et les premières années du nouveau Japon moderne. Comme beaucoup de Japonais, alors qu’il était intéressé par toutes les nouveautés venant du reste du monde, avec le temps, il se préoccupa de plus en plus de la perte de nombreuses choses remarquables provenant du Japon traditionnel, telles que les estampes traditionnelles.

À la fin de son œuvre, Yoshitoshi était en lutte permanente contre le temps et la technologie. Alors qu’il travaillait d’une manière ancestrale, le Japon adoptait les méthodes de reproduction de masse venant de l’Occident, telles que la photographie et la lithographie. Néanmoins, dans un Japon qui tournait le dos à son propre passé, il était presque, tout seul, parvenu à pousser la peinture traditionnelle japonaise à un meilleur rang, avant qu’elle ne mourût définitivement avec lui.

Biographie

Il est né à Edo (ancien Tokyo) en 1839. Son père était un riche commerçant qui avait fait sa voie dans le statut de samouraï, mais Yoshitoshi quitta la maison à l’âge de 3 ans pour vivre avec son oncle, un pharmacien qui l’aimait beaucoup.

De son vrai nom Owariya Yonejiro, il fut renommé Yoshitoshi par son maître Kuniyoshi, l’un des plus grands maîtres d’estampes japonaises, de qui il acquit tout son savoir dès l’âge de 11 ans en 1850. Bien qu’il ne soit pas considéré comme le successeur de Kuniyoshi de son vivant, il est maintenant reconnu comme son élève principal.

La première peinture de Yoshitoshi apparut en 1853, puis il ne produisit rien de nouveau durant un long moment, ceci peut-être dû à la maladie contractée par son maître Kuniyoshi durant ses dernières années. Bien que sa vie fût difficile après la mort de Kuniyoshi en 1861, il travailla énormément ; 44 œuvres étaient connues en 1862.

Dans ses premiers travaux, on retrouve un bon nombre de scènes extrêmement violentes et morbides, peut-être à l’image de l’anarchie et de la violence du Japon tout autour de lui, qui étaient arrivées simultanément avec l’effondrement du système féodal instauré par les shoguns Tokugawa aussi bien que l’impact de l’Occident. Durant cette période, sa notoriété n’a cessé de grandir, et, à partir de 1869, il fut considéré comme l’un des meilleurs artistes peintres d’estampes au Japon.

Peu après, il arrêta de recevoir des commandes, peut-être à cause de la lassitude du public envers les scènes de violence. Dès 1871, il devint gravement dépressif, et sa vie fut très tourmentée de façon irrégulière jusqu’à sa mort. Il vivait dans des conditions épouvantables avec sa maîtresse dévouée, Okoto, qui a vendu tous ses biens pour le soutenir, à un point où ils ont été obligés de brûler le plancher pour se chauffer.

Mais la roue tourne, et à partir de 1873, dès lors qu’il allait mieux, il commença à produire beaucoup d'œuvres. En raison de l’amélioration de sa situation financière, il changea son nom en Taiso (ce qui signifie « la grande résurrection »). Les journaux apparurent brusquement dans la mouvance de la modernisation, et Yoshitoshi fut engagé pour produire des peintures dans l’un d’entre eux. Ses conditions de vie étaient toujours précaires, cependant, en 1876, sa maîtresse Okoto, dans un geste de dévotion typiquement japonais, se vendit à un bordel pour l’aider.

Avec la rébellion du clan Satsuma en 1877, dans laquelle l’ancien ordre féodal tenta une dernière tentative de stopper le nouveau Japon, la circulation de la presse explosa et les artistes de peintures d’estampes furent très demandés, le plus prisé étant Yoshitoshi. Les peintures qu’il réalisa lui donnèrent la reconnaissance du public, et l’argent était une aide, mais ce n’est qu’en 1882 qu’il eut une situation stable.

À la fin de 1877, il s’éprit d'une nouvelle maîtresse, la geisha Oraku ; tout comme Okoto, elle vendit toutes ses possessions, et quand ils se séparèrent un an plus tard, elle s’engagea dans une maison close.

À partir de ce moment, l'art des estampes était dans une situation difficile. Tous les grands créateurs d’estampes de la première partie du siècle, Hiroshige, Kunisada Utagawa, et Kuniyoshi, étaient morts, et cette forme d’art s'éteignait dans la confusion du modernisme japonais. Yoshitoshi insista sur les grandes normes de production et aida à le sauver temporairement de la dégénérescence.

En 1880, il rencontra une autre femme, une ancienne geisha avec deux enfants, Sakamaki Taiko. Ils se marièrent en 1884, et, tandis qu’il continuait à courir après les femmes, ses manières douces et patientes semblent l’avoir aidé à se stabiliser.

Les dernières années de sa vie furent parmi les plus productives, avec sa grande série Cent aspects de la lune (1885-1892), et Nouvelles formes de trente-six fantômes (1889-1892), ainsi que quelques triptyques magistraux sur des acteurs et des scènes du théâtre kabuki.

Pendant cette période, il coopéra aussi avec son ami, l’acteur Danjūrō, et d’autres, dans une tentative de sauver certains des arts japonais traditionnels.

Dans ses dernières années, ses problèmes mentaux commencèrent à se reproduire. Au début de l’année 1891, il invita des amis à une réunion d’artistes qui s'avéra être une illusion. Ses symptômes grandirent et il fut admis en hôpital psychiatrique. Il en sortit finalement en , mais il ne retourna pas chez lui, préférant louer une chambre.

Il mourut trois semaines plus tard, le , d’une hémorragie cérébrale. Il avait seulement 53 ans.

Œuvres

- Cent histoires de fantôme du Japon et de la Chine (1865-1866)

- Biographie de l'homme moderne (1865-1866)

- Vingt-huit meurtres célèbres en vers (1866-1869)

- Cent guerriers (1868-1869)

- Biographies des tigres ivres vaillants (1874)

- Miroir des beautés du passé et du présent (1876)

- Généraux célèbres du Japon (1876-1882)

- Une collection de désirs (1877)

- Huit éléments d'honneur (1878)

- Vingt-quatre heures avec les courtisanes de Shimbashi et de Yanagibashi (1880)

- Guerriers tremblants de courage (1883-1886)

- Yoshitoshi manga (1885-1887)

- Cent aspects de la lune (1885-1892)

- Personnalités des temps récents (1886-1888)

- Trente-deux aspects des coutumes et des manières (1888)

- Nouvelles formes de trente-six fantômes (1889-1892)

Galerie

Lune derrière une fenêtre délabrée (1886).

Lune derrière une fenêtre délabrée (1886). Lune du quartier des plaisirs, no 24 (1886).

Lune du quartier des plaisirs, no 24 (1886). Fūzoku sanjūnisō no 25.

Fūzoku sanjūnisō no 25. Nichiren (1885), triptyque dépeignant le moine bouddhiste Nichiren sauvant l'esprit d'un pêcheur au cormoran.

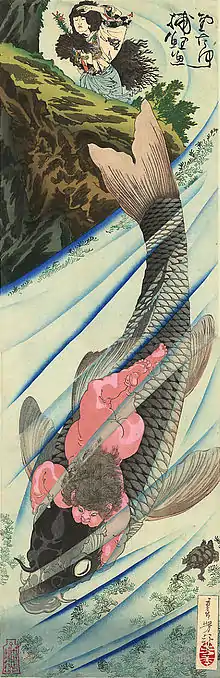

Nichiren (1885), triptyque dépeignant le moine bouddhiste Nichiren sauvant l'esprit d'un pêcheur au cormoran. La Carpe géante (années 1880).

La Carpe géante (années 1880). Les Sept Dieux de la chance, triptyque (1882).

Les Sept Dieux de la chance, triptyque (1882). Esquisse (1878), musée Guimet MNAAG, exposition Meiji[1].

Esquisse (1878), musée Guimet MNAAG, exposition Meiji[1]. Le Serpent, diptyque (1887).

Le Serpent, diptyque (1887). Kendo, nishiki-e

Kendo, nishiki-e La Porte sud de Kyoto (1881).

La Porte sud de Kyoto (1881). Sobojo instruit Yoshitsune au sabre, diptyque (1897).

Sobojo instruit Yoshitsune au sabre, diptyque (1897). Tanuki un jour de pluie (tiré de Bande dessinée de lieux célèbres dans les premiers jours de Tokyo (1881).

Tanuki un jour de pluie (tiré de Bande dessinée de lieux célèbres dans les premiers jours de Tokyo (1881). Le Fantôme (1881), montrant Mitokomon Mitsukuni-ko battant un fantôme à Yahata.

Le Fantôme (1881), montrant Mitokomon Mitsukuni-ko battant un fantôme à Yahata. La Maison solitaire (1885), montrant la sorcière Adachi qui, selon la légende, buvait le sang d'enfants à naître.

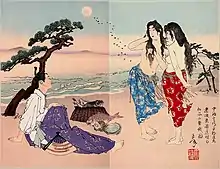

La Maison solitaire (1885), montrant la sorcière Adachi qui, selon la légende, buvait le sang d'enfants à naître. Ariwara no Yukihira (Ariwara no Yukihira et les deux femmes de plaisir, Murasame et Matsukaze), estampe (1886).

Ariwara no Yukihira (Ariwara no Yukihira et les deux femmes de plaisir, Murasame et Matsukaze), estampe (1886). Désir, tiré de la série Mitate Tai Zukushi (Recueil des désirs).

Désir, tiré de la série Mitate Tai Zukushi (Recueil des désirs). La Lune de Ishiyama (1889).

La Lune de Ishiyama (1889).

Références

- « Meiji, splendeurs du Japon impérial (1868-1912) », sur www.guimet.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Timothy Clark, « Yoshitoshi », Print Quarterly, vol. IX, no 4, .

- (en) Eric van den Ing et Robert Schaap, Beauty and Violence : Japanese Prints by Yoshitoshi, 1839-1892, Eindhoven et Amsterdam, Havilland et Society for Japanese Arts, .

- (en) T. Liberthson, Divine Dementia : The Woodblock Prints of Yoshitoshi, Washington, Shogun Gallery, , contient de petites illustrations de ses travaux.

- (en) Shinichi Segi, Yoshitoshi : The Splendid Decadent, Tokyo, Kodansha, , un rare et excellent aperçu de son travail.

- (en) John Stevenson, Yoshitoshi's One Hundred Aspects of the Moon, San Francisco, Graphic Society, Redmond, .

- (en) John Stevenson, Yoshitoshi's Women : The Print Series “Fuzoku Sanjuniso”, Avery Press, .

- (en) John Stevenson, Yoshitoshi's Thirty-Six Ghosts, New York, Weatherill, .

- (en) John Stevenson, Yoshitoshi’s Strange Tales, Amsterdam, Hotei Publishing, .

Liens externes

- (en) « Catalogue raisonné des œuvres de Yoshitoshi », sur yoshitoshi.net (consulté le ).

- (en) « Tsukioka Yoshitoshi », sur www.sinister-designs.com (consulté le ), nombreux exemplaires de ses impressions.

- (en) « Tsukioka Yoshitoshi », sur www.artcyclopedia.com (consulté le ).

- (en) « 100 Views of the Moon », sur yoshitoshi.verwoerd.info (consulté le ), référence complète en ligne.

- (en) « Chikanobu and Yoshitoshi Woodblock Prints », sur ccdl.libraries.claremont.edu (consulté le ).

- « Page consacrée à Yoshitoshi », sur ukiyoe-artgallery.com (consulté le ), galerie en français présentant de nombreuses estampes originales de l'artiste.

- (en) « Yoshitoshi », sur ukiyo-e.org (consulté le ), 4 922 reproductions de cet artiste.

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Musée d'Orsay

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Auckland Art Gallery

- (en) Grove Art Online

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (en) National Gallery of Victoria

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en + nl) Lambiek Comiclopedia

- Ressource relative à la musique :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :