Woelflin de Rouffach

Wœlflin de Rouffach, mort en 1355 sans doute à Strasbourg, est un sculpteur et maître d'œuvre alsacien. Il est l'auteur de plusieurs monuments funéraires, dont ceux d'Ulrich de Werde († 1344) à Saint-Guillaume de Strasbourg et d'Ermengarde de Bade († 1260) à Lichtenthal (Baden-Baden). Par ailleurs, il participe à l'édification de la façade de Notre-Dame de Rouffach. En Alsace, c'est le premier artiste auquel on puisse associer avec certitude des œuvres conservées.

| Décès | Strasbourg (?) |

|---|---|

| Activités | |

| Autres activités | |

| Mouvement |

Gisant d'Ulrich de Werde à Saint-Guillaume de Strasbourg, gisant d'Ermengarde de Bade à Lichtenthal (Baden-Baden) |

Biographie

La vie de Wœlflin de Rouffach est connue par quatre mentions, deux archivistiques et deux signatures sur des monuments conservés :

- Dans un acte du 13 février 1341, il achète une demeure à Strasbourg, près de l’Hôpital, dans la paroisse Saint-Nicolas. Il y est mentionné comme "lapicide" et "maître de la fabrique de l'église de Rouffach"[1].

- Dans un acte du 7 octobre 1355, sa maison est vendue par ses filles, sans doute à la suite de son décès. Il est alors décrit comme "lapicide" et "maître d'œuvre à Rouffach"[2].

- Sur le gisant d'Ulrich de Werde († 1344) à Saint-Guillaume de Strasbourg, le long de l'épée, est gravée la mention "Maître Wœlflin de Rouffach, un bourgeois de Strasbourg, est celui qui a réalisé cette œuvre"[3]. Cette sculpture n'est pas datée avec certitude, mais elle correspond parfaitement aux réalisations de la décennie 1340 et a sans doute été mise en place peu de temps après le décès d'Ulrich de Werde.

- Sur le gisant d'Ermengarde de Bade († 1260) à Lichtenthal (Baden-Baden), sur un montant du pinacle, est gravée la mention "Cette œuvre, maître Wœlflin de Strasbourg l'a faite"[4]. Cette sculpture n'est pas datée avec certitude, mais son style est similaire à celui des réalisations alsaciennes de la décennies 1340.

Attributions

À partir des deux œuvres signées, les historiens ont proposé différentes attributions, qui demeurent discutées.

Façade de Notre-Dame de Rouffach

La période durant laquelle l'activité de Wœlflin est documentée correspond, sur le chantier de Notre-Dame de Rouffach, à l'édification de la partie supérieure de la façade, au-dessus du niveau de la rose : le pignon ajouré, la partie supérieure du deuxième niveau de la tour sud (jusqu'à la corniche, les parties en grès rose datant du Second Empire). Toutefois, les sources demeurent trop imprécises pour que nous puissions déterminer la part exacte qui lui revient : le terme de "lapicide" recouvre tous les métiers de la taille de la pierre, du simple tailleur de moellons au sculpteur le plus expérimenté, et les responsabilités exactes d'un "maître de fabrique" ou d'un "maître d’œuvre" sont mal cernées pour cette époque. Quelques conclusions toutefois :

- Rouffach est une possession temporelle de l'évêque de Strasbourg, malgré son appartenance au diocèse de Bâle. Aussi, son église principale revêt une fonction symbolique forte qui peut expliquer ses dimensions, imposantes pour une simple paroissiale. Les liens stylistiques avec la cathédrale de Strasbourg sont nombreux et constants, à tel point qu'on peut en déduire des échanges directs entre les deux chantiers (plans, hommes, méthodes...), sinon une tutelle commune. Wœlflin, bourgeois de Strasbourg, apparaît alors comme un membre de la loge épiscopale actif sur un chantier dépendant directement de l'évêché[5].

- Les deux anges décapités situés de chaque côté du pignon central ont été attribués à Wœlflin par Otto Schmitt, et cette proposition est communément admise. Elle pose toutefois des problèmes de datation au sein du corpus associé au sculpteur.

- Sur le même niveau, tout un ensemble de sculptures marginales (gargouilles, atlantes, bas-reliefs, figures des rampants du pignon...) se rapproche de manière plus ou moins forte du style de Wœlflin. Lui en attribuer telle ou telle partie, sans que cela soit impossible, est néanmoins particulièrement difficile. Cela pose la question de l'environnement de Wœlflin, et des équipes qui travaillaient pour ou avec lui.

Sculptures conservées

- Gardiens du Saint-Sépulcre de la chapelle Sainte-Catherine de la cathédrale de Strasbourg (aujourd'hui au Musée de l'Œuvre Notre-Dame). L'évêque Berthold II de Bucheck, qui fait réaliser la chapelle Sainte-Catherine durant les années 1340 et y aménagera son propre tombeau[6], commande un "Saint Sépulcre", représentation grandeur nature du Christ au tombeau, accompagné de ses gardiens et des saintes femmes. Seuls quelques fragments sont conservés, très restaurés[7]. Certaines figures de gardiens ont été proposées comme étant de la main de Wœlflin.

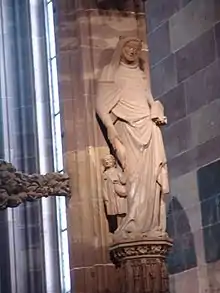

Statue de sainte Elisabeth, chapelle Sainte-Catherine, cathédrale de Strasbourg.

Statue de sainte Elisabeth, chapelle Sainte-Catherine, cathédrale de Strasbourg. - Statues de la chapelle Sainte-Catherine de la cathédrale de Strasbourg (saint Jean-Baptiste, saint André et sainte Elisabeth). Les deux anges de Rouffach sont extrêmement proches de ces grandes statues, à tel point qu'on peut en déduire une communauté d'auteur. Celui-ci pourrait être Wœlflin, sous réserve que les anges de Rouffach soient bien de sa main.

- Gisant de Philippe de Werde († 1332), église Saint-Guillaume de Strasbourg. Le monument des frères de Werde se présente aujourd'hui comme un ensemble. La signature de Wœlflin sur la dalle supérieure, celle d'Ulrich de Werde, a donc longtemps entraîné l'attribution au même de la dalle inférieure, celle de Philippe. Or, à l'analyse il apparaît que cet aménagement atypique à deux niveaux est largement postérieur, sans doute du début du XVe siècle : finitions peu soignées, réfection complète de l'enfeu... Dès lors, l'attribution du gisant de Philippe n'a plus rien d'évident, et a été remise en cause tant les styles sont différents.

- Gisant de Johanna Rumler-Schaler († 1351), église Saint-Jean-Baptiste de Soultzbach-les-Bains. Le monument partage de nombreux points communs avec celui d'Ermengarde de Bade, ce qui a minima le place dans l'environnement de Wœlflin[8].

- Gisant d'un chevalier (Werner Falke von Munsweiler ?), église Notre-Dame de Rouffach[9]. La ressemblance générale a pu faire penser à une attribution à Wœlflin. Cette dernière est toutefois peu soutenue aujourd'hui : ce type d'iconographie funéraire avec les armes déposées est commune à un groupe assez fourni de monuments répartis sur tout le Rhin supérieur, et le traitement des détails est trop sommaire.

- Gisant de Johann Ulrich von Hus († avant 1342), ancienne commanderie d'Issenheim (aujourd'hui au Musée Unterlinden)[10]. L'attribution à Wœlflin a été proposée sur les mêmes bases que pour le monument de Rouffach, mais est aujourd'hui abandonnée.

Monuments disparus

Certains monuments disparus mais connus par des dessins ou gravures ont été rapprochés de l'œuvre de Wœlflin, même s'il est aujourd'hui impossible de trancher.

- Gisant de Berchtold Waldner († 1343), anciennement dans l'église Saint-Maurice de Soultz-Haut-Rhin, connu par une gravure de Loutherbourg publiée par Jean-Daniel Schoepflin dans son Alsatia illustrata Germanica Gallica[11].

- Gisant d'Elisabeth de Géroldseck († 1341), anciennement dans l'abbaye de Pairis, connu par un dessin conservé aux Archives départementales du Haut-Rhin[12].

Voir aussi

Bibliographie

- Victor Beyer, « Wœlflin, Wölflin de Rouffach », Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, , t. 40, p. 4286

- Julien Louis, « Wölflin de Rouffach : L'identité d'un artiste strasbourgeois du XIVe siècle », La Revue de l'art, , n° 149, p. 13-26 (lire en ligne)

- Philippe Lorentz, Strasbourg 1400 – Un foyer d’art dans l’Europe gothique, Strasbourg, , p. 18-20, 210

- Julien Louis, « À propos de Wölflin de Rouffach : La sculpture en Basse-Alsace dans la première moitié du XIVe siècle », Bulletin de la cathédrale de Strasbourg, , n° 29, p. 147-160 (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- (fr) « Sculpteur : Woelflin De Rouffach », sur archi-wiki (consulté le )

Notes et références

- Wolframus lapicida magister fabrice ecclesie Rubiacensis - Hans Witte, Privatrechtliche Urkunden und Rathlisten von 1332 bis 1400, Strasbourg, , n° 270, p. 81.

- Wölfelini lapicide olim magistri operis in Rubiaco - document détruit en 1870, mentionné dans Louis Schneegans, Code historique et diplomatique de la ville de Strasbourg, Strasbourg, (lire en ligne), t. 2, p. 3.

- Meister Wolvelin von Rufach ein Burger zu Strasburg der het dis Werk gemaht.

- Dis Werg mahte mester Wlvelin von Strasburg - (de) « Nr. 23, Baden-Baden-Lichtental, Kloster Lichtenthal, Fürstenkapelle », sur Deutsche Inschriften online, (consulté le ).

- D'autres chantiers similaires existent alors en Alsace, comme celui de la Collégiale Saint-Florent de Niederhaslach.

- « 1340 à 1371 : Construction de la chapelle Sainte-Catherine et de la tour nord », sur oeuvre-notre-dame.org (consulté le )

- « Saint-Sépulcre », sur Joconde (consulté le )

- « Dalle funéraire d'une épouse d'un chevalier de Hattstatt », sur Base Palissy, (consulté le )

- « Dalle funéraire de Werner Falke », sur Base Mistral, (consulté le )

- « Le Gisant du chevalier de Hus », sur Commune d'Issenheim (consulté le )

- (la) Jean-Daniel Schoepflin, Alsatia illustrata Germanica Gallica, Colmar, (lire en ligne), p. 683

- E. 1039, f° 29 (actuellement dans « Grands documents », n° 2).