Villa gallo-romaine de la Coue d'Auzenat

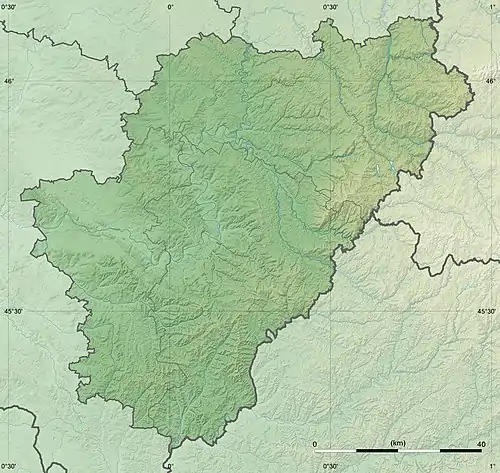

Le villa gallo-romaine de la Coue d'Auzenat, orthographié aussi Lacou Dausena, est un vestige de villa gallo-romaine située sur la commune de Brossac, dans le département de la Charente dans le sud-ouest de la France.

| Villa gallo-romaine de la Coue d'Auzenat Lacou-Dausena | |

Les vestiges vus d'un champ en fleurs | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | |

| Région antique | Gaule aquitaine, Aquitaine seconde |

| Département | Charente |

| Commune | Brossac |

| Protection | |

| Coordonnées | 45° 19′ 52″ nord, 0° 01′ 42″ ouest |

| Altitude | 107 m |

| Histoire | |

| Époque | Haut Empire romain |

Localisation

Les vestiges de cette villa gallo-romaine se situent à 48 km au sud d'Angoulême et à 1 km à l'est de Brossac en direction de Brie-sous-Chalais, au lieu-dit de la Coue d'Auzenat.

La villa se situe à moins de 500 m au nord-est d'une voie romaine ou antique probable reliant Saintes à Périgueux et Cahors passant par Pons, Guimps, Condéon, Brossac et Ribérac[1].

Toponymie

En 1278, un texte rapporté par Jacques Duguet mentionne las Couz d'Ouvenac, expression occitane signifiant « les murailles d'Ouvenac »[2].

Au XVIIe siècle, des archives privées mentionnent « le village de Cosse, autrement dit de l'Auzenac » ou encore, « la prise du cou d'Auzenac »[3].

L'abbé Jean Hippolyte Michon, archéologue charentais du XIXe siècle qui a décrit le site en 1844, a évoqué le poète Ausone, propriétaire dans la région, qui d'après lui avait donné son nom au lieu-dit[4], mais l'hypothèse est contredite par les recherches toponymiques plus récentes.

Architecture

En 1844, l'abbé Michon décrit un corps de logis de 57,40 m sur 22 m qui se continue probablement dans le terrain incliné. La structure est orientée du sud-est au nord-ouest.

Les vestiges principaux consistent en trois pans de mur épais de 0,75 m, dont le plus haut culmine à 7,50 m.

Le premier étage est marqué par une assise située à 2,85 m de haut. Les pierres ont été jointes par un ciment très robuste, qu'on retrouve à Chassenon ou la Berche. Michon a aussi trouvé des fragments de mosaïques[4].

Les murs correspondent vraisemblablement à la pars urbana d'une villa gallo-romaine, c'est-à-dire la maison du maître[5]. Non loin devait se trouver la pars rustica.

Les techniques de construction laissent penser que l'édifice daterait d'avant le IIe siècle, sous les Antonins ou plus tard sous les Sévères[3].

Le site vu du sud

Le site vu du sud Le mur sud-est, face extérieure

Le mur sud-est, face extérieure Le mur nord-ouest, face intérieure

Le mur nord-ouest, face intérieure Le murd nord-est, face intérieure

Le murd nord-est, face intérieure

Aqueduc

À 62 m au nord de la villa, l'abbé Michon a aussi découvert un aqueduc qui amenait les eaux d'une fontaine située à 1 km située sur le sommet d'un coteau et appelée Fontenelle. Des fragments d'une conduite en plomb ont été retrouvées à l'intérieur de cet aqueduc.

La source des Fontenelles était située près du hameau de Chez Rabanier, et l'aqueduc suivait la Coulée des Fontenelles[6].

Arrivé au pied de la villa, l'aqueduc se répartit en rigoles creusées dans l'épaisseur des murs, à leur base. Elles font 0,25 m de large sur 0,12 m de haut. Ces murs, ne reposent donc que sur deux minces parois de 0,25 m. Ces canaux sont formés de briques à rebord[4].

C'est la source de la Viveronne, affluent de la Tude à Chalais.

Protection

Les vestiges de la villa ont été classés monument historique en 1875[7], ainsi que ceux de l'aqueduc en 1889[8].

Le Conseil général de la Charente est propriétaire du site depuis 1980[3].

Notes et références

- Christian Vernou, La Charente, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, coll. « Carte archéologique de la Gaule », , 253 p. (ISBN 2-87754-025-1), p. 62, 74-75

- Jacques Duguet, Noms de lieux des Charentes, éd. Bonneton, , 232 p. (ISBN 2-86253-185-5, présentation en ligne), p. 141

- Panneau explicatif sur le site

- Jean-Hippolyte Michon (préf. Bruno Sépulchre), Statistique monumentale de la Charente, Paris, Derache, (réimpr. 1980), 334 p. (lire en ligne), p. 193-194

- Jean Combes (dir.) et Michel Luc (dir.), La Charente de la Préhistoire à nos jours (ouvrage collectif), St-Jean-d'Y, Imprimerie Bordessoules, coll. « L'histoire par les documents », , 429 p. (ISBN 2-903504-21-0, BNF 34901024, présentation en ligne), p. 59 (Louis Maurin)

- P.Lefrancq in Bulletin et mémoires de la SAHC, 1975-76, p.18

- « Villa gallo-romaine de Brossac », notice no PA00104265, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Aqueduc de Brossac », notice no PA00104263, base Mérimée, ministère français de la Culture