Vaulion

Vaulion est une commune suisse du canton de Vaud, située dans le district du Jura-Nord vaudois.

| Vaulion | ||||

| ||||

Armoiries |

||||

| Administration | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Canton | ||||

| District | Jura-Nord vaudois | |||

| Communes limitrophes | Vallorbe, Premier, Romainmôtier-Envy, Juriens, Mont-la-Ville, L'Abbaye | |||

| Syndic | Claude Languetin | |||

| NPA | 1325 | |||

| No OFS | 5765 | |||

| Démographie | ||||

| Gentilé | Vaulieni | |||

| Population permanente |

505 hab. (31 décembre 2020) | |||

| Densité | 38 hab./km2 | |||

| Langue | Français | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 46° 41′ 16″ nord, 6° 23′ 20″ est | |||

| Altitude | 933 m |

|||

| Superficie | 13,17 km2 | |||

| Localisation | ||||

Carte de la commune

|

||||

| Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud

| ||||

| Liens | ||||

| Site web | www.vaulion.ch | |||

| Sources | ||||

| Référence population suisse[1] | ||||

| Référence superficie suisse[2] | ||||

Géographie

Le territoire de Vaulion s'étend sur 13,17 km2[2]. Lors du relevé de 2013-2018, les surfaces d'habitations et d'infrastructures représentaient 3,3 % de sa superficie, les surfaces agricoles 47,5 %, les surfaces boisées 49,0 % et les surfaces improductives 0,3 %[3].

La Dent de Vaulion, sommet du Jura vaudois, culmine à 1 482,6 m d'altitude.

La commune est intégrée au Parc naturel régional Jura vaudois.

Toponymie

Premières mentions : in Valle Leonis (1097), Alburcum de Valleuni (env. 1160), Petrus de Valiom (1263), Vaulion (1436). Vaulion est littéralement le val du lyaud, soit le val du ruisseau. C'est un doublet de Vauruz qui se dit en allemand Tahlbach.

Histoire

Vaulion est cité pour la première fois en 1097 lors d'un accord entre le prieur de Romainmôtier, son seigneur et le sire de Cicon qui y possédait des serfs. Vaulion a d'abord dépendu du prieuré de Romainmôtier, puis, pendant la période bernoise, au bailliage de Romainmôtier[4]. En 1798, il a été intégré au nouveau district d'Orbe, avant de rejoindre, en 2006, celui du Jura-Nord vaudois[4].

Si l'agriculture était évidemment importante à Vaulion, le village connut très tôt des activités annexes : tisserands depuis 1591, cloutiers de 1681 à 1850, cordonniers du XVIIe au XXe siècle, armuriers de 1730 à 1835, lapidaires de 1770 à 1975, ou encore fabricants de limes au XIXe siècle[4].

Politique

Organisation

La commune de Vaulion est dotée d'une municipalité de cinq membres (exécutif) et d'un conseil communal de vingt-neuf membres (législatif), tous deux élus au suffrage universel pour une période de cinq ans. Les élections se déroulent selon le système majoritaire.

Liste des syndics de Vaulion

- ?-1901 : Henri Magnenat.

- 1901-1917 : Auguste Reymond, Parti radical-démocratique.

- 1917-1941 : Georges Reymond, Parti radical-démocratique.

- 1941-1952 : Auguste Reymond, Parti radical-démocratique.

- 1952-1965 : Ernest Maire, Parti radical-démocratique.

- 1965-1973 : Louis Reymond.

- 1974-1985 : Robert Goy.

- 1985-1993 : Jacques Resplendino, Parti radical-démocratique.

- 1993-1997 : Gilles Fahrni, indépendant.

- Depuis 1997 : Claude Languetin.

Population et société

Gentilé et surnom

Les habitants de la commune se nomment les Vaulienis[5].

Ils sont surnommés les Foueta-Lîvra (les fouette-lièvre en patois vaudois)[5]. L'histoire raconte qu'un lièvre surpris à ronger un chou fut fouetté sur la place publique puis reconduit à la frontière[6].

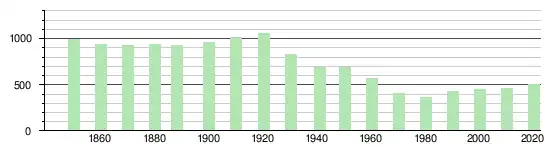

Évolution de la population

Vaulion compte 505 habitants au 31 décembre 2020 pour une densité de population de 38 hab/km2[1]. Sur la période 2010-2019, sa population a augmenté de 9,7 % (canton : 12,9 % ; Suisse : 9,4 %)[2]. Le village comptait 32 feux en 1396, 20 en 1499, 27 en 1550, 46 en 1579, 83 en 1696. La population a connu une forte baisse dans la deuxième moitié du XXe siècle[4].

Pyramide des âges

En 2020, le taux de personnes de moins de 30 ans s'élève à 31,4 %, au-dessous de la valeur cantonale (35 %). Le taux de personnes de plus de 60 ans est quant à lui de 27,4 %, alors qu'il est de 21,9 % au niveau cantonal[8].

La même année, la commune compte 246 hommes pour 259 femmes, soit un taux de 48,7 % d'hommes, inférieur à celui du canton (49,1 %)[8].

Culture et patrimoine

Patrimoine bâti

Le village est classé à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse[9] dans la catégorie village urbanisé[10].

L'église protestante a été reconstruite en 1753-1755 d'après des plans de l'architecte lausannois Gabriel Delagrange. La date de 1755 se lit sur la porte occidentale, accompagnée des initiales des principaux artisans, soit les maçons Olivier, David et Jean-Pierre Reymond, et du gouverneur Jean-Pierre Michod. Jusqu'en 1967, la disposition du mobilier était exceptionnellement « en largeur », avec la chaire au nord, et deux galeries latérales[11]. Cloches du XVe siècle et de 1544. Vitrail 1968 par Casimir Reymond[12].

La cure, maison d'habitation aménagée en 1745 par l'architecte neuchâtelois Daniel-Henri Vaucher. Cette immeuble d'un seul étage habitable, offrant cinq chambres ajourées par des fenêtres en arc surbaissé, est un bon exemple de demeure de montagne, destinée à un pasteur de deuxième rang[13].

École Heimatsil de 1910[12].

Armoiries

D'argent à la lettre V de gueules surmontée de trois cœurs appointés de sinople, de gueules et d'or. Ces armoiries ont été peintes sur les fontaines par Marc Antoine Bignens, qui reproduisait un motif trouvé sur l'arche (coffre de Commune).

Voir aussi

Bibliographie

- Guy Le Comte, Histoire de Vaulion, le Village du ruisseau, Orbe, .

Références

- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )

- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »

[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).

[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - Office fédéral de la statistique, « Statistique de la superficie standard - Communes selon 4 domaines principaux »

[xls], sur www.bfs.admin.ch, (consulté le ).

[xls], sur www.bfs.admin.ch, (consulté le ). - Guy Le Comte, « Vaulion », Dictionnaire historique de la Suisse, (lire en ligne)

- « Vaulion : Alphabet des communes vaudoises », sur Feuille des avis officiels du canton de Vaud (consulté le )

- Charles Roux, Noms et sobriquets des Vaudois, Yens-sur-Morges, Cabédita, , 129 p. (ISBN 2-88295-339-9), p. 95

- « Évolution de la population des communes 1850-2000 »

, sur Office fédéral de la statistique, (consulté le ).

, sur Office fédéral de la statistique, (consulté le ). - « Population résidante permanente et non permanente selon les niveaux géographiques institutionnels, la nationalité (catégorie), le lieu de naissance, le sexe et la classe d'âge »

, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).

, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - Parcs et inventaire fédéral ISOS, map.geo.admin.ch.

- [PDF] Vaulion, ISOS.

- Marcel Grandjean, Les temples vaudois. L’architecture réformée dans le Pays de Vaud (1536–1798), Bibliothèque historique vaudoise, coll. « BHV 51 », , p. 227.

- Guide artistique de la Suisse : Jura, Jura bernois, Neuchâtel, Vaud, Genève, vol. 4a, Berne, Société d'histoire de l'art en Suisse, , 642 p. (ISBN 978-3-906131-98-6), p. 332.

- Monique Fontannaz, Les cures vaudoises. Histoire architecturale, 1536–1845, Bibliothèque historique vaudoise, coll. « BHV 84 », , p. 160-162.