Valentin (gnostique)

Valentin (en latin : Valentinius), né à Phrébon en Égypte au IIe siècle, est un chrétien gnostique, déclaré hérétique comme tous les gnostiques par l’Église.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Époque | |

| Activités | |

| Période d'activité |

IIe siècle |

| Condamné pour |

|---|

Biographie

Valentin (Valentinius) fut le plus important des maîtres gnostiques. Il naquit en Égypte et fut éduqué à Alexandrie. Il enseigna à Rome entre 135 et 160, puis s'exila à Chypre où, d'après saint Épiphane, il serait revenu à une foi conforme à l'orthodoxie avant de mourir[1].

Selon Tertullien, il fut candidat pour être évêque de Rome en 143. Ses conceptions ésotériques le firent excommunier. L’Évangile de vérité, ainsi que d’autres textes découverts à Nag Hammadi, se rattachent à l’école valentinienne. L'énergie des attaques des Pères de l'Église contre son œuvre (Tertullien, Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome), atteste que probablement, au IIe siècle, qui fut l'âge d'or des Antonins dans tout l'empire, ses thèses avaient un certain succès. La vie de Valentin n'a pas été en dehors de l'Église, jusqu'à ce que l'on pourrait appeler son schisme. Son successeur Marcion, lui aussi présent à Rome au IIe siècle, a fondé une Église, l'Église marcionite, qui eut un grand retentissement dans tout l'empire avant le premier concile de Nicée.

Doctrine

_%C2%B7.png.webp)

Les thèses de Valentin n'ont été connues durant des siècles que par les contempteurs de la Gnose (les Pères de l'Église) qui les ont violemment combattues comme hérétiques, principalement Tertullien qui a consacré un ouvrage entier contre les valentiniens dont il était un contemporain.

Hippolyte de Rome lui consacre un chapitre au livre VI de sa Réfutation de toutes les hérésies.

Les découvertes de la Bibliothèque de Nag Hammadi, en 1945, ont permis de retrouver un extrait d'un des ouvrages de Valentin : l'Évangile de la vérité. Au XIXe siècle, la recherche laïque a pu établir que le texte gnostique Pistis Sophia devait lui aussi être attribué à Valentin, du moins à son école[2]. Bien que ne rejetant pas la personne de Jésus et des apôtres, la doctrine de Valentin repose sur un système complexe d'interprétation en rupture avec le dogme orthodoxe en cours d'élaboration avant le premier concile de Nicée. Sa doctrine la plus élaborée et la plus claire est énoncée dans le livre Pistis Sophia, commenté par Amélineau[2], qui en a fait la première traduction complète en français. À peu près au même moment, le savant et théosophe George Robert Stow Mead, redécouvreur de la Gnose occidentale, en a assuré la traduction en langue anglaise. Ce texte hermétique a fait aussi l'objet de commentaires par un courant rose-croix contemporain[3].

Essai d'interprétation

La doctrine de Valentin est d'une particulière complexité, en ce sens qu’elle est une sorte de syncrétisme entre les différentes tendances du « grand Orient », caractéristique de la vie spirituelle de l'Égypte helléniste, et notamment à Alexandrie au début de notre ère. À une forme « hérétique » de la spiritualité juive s'est greffée la sophistication de la pensée cosmologique grecque et la culture des « mystères » propre à l'Égypte ancienne. Les principaux concepts sont hellénistes dans leur formulation : Éons, ou Aiôns, Sophia, Plérôme, etc. Mais la sotériologie de Valentin est d'inspiration égyptienne-judaïque.

L'interprétation de l'action de Jésus est placée sur l'œuvre de Jésus pour ainsi dire dans les mondes invisibles, les « cieux » de l'Antiquité, par des dialogues entre le « Jésus ressuscité » et ses disciples. C'est le cœur du récit de la Pistis Sophia, mais les modalités d'interprétation de la mythologie chrétienne y sont totalement absentes (pas de diable, une cosmologie différente, etc.).

Quelques éléments

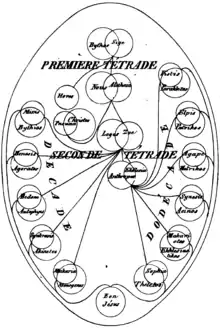

Le Père, premier principe absolu et transcendant, est invisible et incompréhensible. Il s’unit à sa compagne, la Pensée (Ennoia) et engendre les quinze couples des éons, formant le Plérôme. Le dernier des éons, Sophia, veut connaître le Père et provoque une crise qui entraînera l’apparition du mal et des passions. Sophia et ses créations sont rejetées, produisant une sagesse inférieure.

En haut, un nouveau couple est créé, le Christ et son partenaire féminin Pneuma, le Saint-Esprit. Le Plérôme, de nouveau pur, engendre le Sauveur Jésus. En descendant dans les régions inférieures, le Sauveur mélange la matière, provenant de la sagesse inférieure (hylique), avec les éléments psychiques, engendrant le Démiurge, le dieu de la Genèse, qui se croit seul Dieu. Celui-ci crée le monde et le peuple de deux catégories d’hommes, les hyliques et les psychiques. Mais des éléments venant de la Sophia supérieure s’introduisent dans le souffle du Démiurge, donnant naissance aux pneumatiques. Le Christ descend alors sur Terre pour révéler la connaissance libératrice. Les pneumatiques, réveillés par la gnose, remonteront vers le Père.

La rédemption du dernier pneumatique sera accompagnée par l’anéantissement du Monde, de la Matière.

La Matière a une origine spirituelle, c’est un état, une « expression externe solidifiée » de l’Être absolu. L’ignorance (l’aveuglement de Sophia) est la cause première de l’existence du Monde. La connaissance constitue la condition originelle de l’Absolu.

Comme les autres gnostiques, Valentin croit à l’âme, à son immortalité et à la transmigration des âmes, ce qui en fait un platonicien.

- Voici la présentation du mythe gnostique des "disciples de Valentin" par Irénée de Lyon : « Il existait, disent-ils, dans les hauteurs invisibles et innommables, un Éon parfait, antérieur à Tout. Cet Éon, ils l'appellent Pro-Principe, Pro-Père et Abîme... Avec lui coexistait la Pensée [Ennoia], qu'ils appellent encore Grâce et Silence [Sigé]... Celle-ci devint enceinte et enfanta Intellect (qu')ils appellent encore Monogène [engendré seul], Père et Principe de toutes choses. Avec lui fut émise Vérité. Telle est la primitive et fondamentale Tétrade pythagoricienne... Ce Monogène émit à son tour Logos et Vie... De Logos et Vie furent émis à leur tour, selon la syzygie [paire], Homme et Église. Et voilà la fondamentale Ogdoade... Logos et Vie, après avoir émis Homme et Église, émirent dix autres Éons... L'Homme, lui aussi, avec l'Église, émit douze Éons, qu'ils gratifièrent des noms suivants : Paraclètos [avocat] et Pistis [foi], Patrikos [paternel] et Elpis [espérance], Mètrikos [maternel] et Agapè [amour], Aeinous [intarissable] et Synesis [compréhension], Ekklèsiastikos [faisant partie de l'Église] et Makariotès [bienheureuse], Thelètos [voulu] et Sagesse [Sophia]. Tels sont les trente Éons... 1 + 3 + 6 + 9 + 11 = 30... Sagesse, enfanta, disent-ils, une substance informe... Le Père, alors, par l'intermédiaire du Monogène, émit en surplus la Limite [entre le Plérôme et le monde inférieur]... Le Monogène émit encore un autre couple... : ce sont Christ et Esprit Saint, émis en vue de la fixation et de la consolidation du Plérôme. C'est par eux, disent-ils, que furent remis par ordre les Éons. Le Christ, en effet, leur enseigna la nature de la syzygie et publia au milieu d'eux la connaissance du Père, en leur révélant que celui-ci est incompréhensible et insaisissable... Là dessus, consolidés et en parfait repose, les Éons, disent-ils,... firent en l'honneur et à la gloire de l'Abîme, une émission qui est la toute parfaite beauté et comme l'étoile du Plérôme : c'est le Fruit parfait, Jésus, qui s'appelle aussi Sauveur, et encore Christ et Logos, du nom de ses pères, et aussi Tout, car il provient de tous. En même temps, en l'honneur des Éons, furent émis pour lui des gardes du corps, qui sont des Anges de même race que lui[4]. »

Les deux branches du valentinisme

Les hérésiologiques distinguent deux tendances. "L'école italique, à laquelle appartiennent Héracléon et Ptolémée, soutient que le corps de Jésus est né psychique... L'école orientale, à laquelle appartiennent Axionicos et Bardésiane (Bardesane d'Édesse), enseigne au contraire que le corps de Jésus était spirituel, car l'Esprit saint, c'est-à-dire Sophia, est descendu sur Marie et la vertu du Très-Haut, l'art du Démiurge, est venu modeler ce que l'Esprit avait donné à Marie."[5]. 1) La branche occidentale est défendue par Ptolémée le Gnostique, signalée par Irénée de Lyon[6]. Le corps du Christ est spirituel et psychique. 2) La branche orientale est représentée par Théodote (vers 180) et certains traités gnostiques de Nag Hammadi : Traité tripartite, Exposé du mythe valentinien, Évangile selon Philippe. Le corps du Sauveur est spirituel et charnel. Pour Valentin, la chair du Christ est spirituelle[7].

Notes et références

- Hureaux, Roland, (1948- ...)., Gnose et gnostiques : des origines à nos jours, Paris/Perpignan, Desclée de Brouwer, impr. 2015, ©2015, 266 p. (ISBN 978-2-220-07643-0 et 2220076431, OCLC 930301189, lire en ligne), p.47

- Pistis Sophia, Émile Amélineau, 1895 ; reprint Archè, 1975.

- Jan Van Rijckenborgh, Les Mystères gnostiques de la Pistis Sophia, éd. Rozekreuis pers, trad. du néerl., c 1995.

- Irénée de Lyon, Contre les hérésies. Dénonciation et réfutation de la prétendue gnose au nom menteur (178-188), I, 1, 1 - I, 2, 5, trad. Adelin Rousseau (1965-1982), Cerf, 1991, p. 30-36.

- Pseudo-Hippolyte de Rome, Philosophumena, ou Réfutation de toutes les hérésies, VI, 35, 4-7, trad. A. Siouville (1928), Archè, 1988, p. 59-60.

- Irénée de Lyon, Contre les hérésies, I, 6, trad. Adelin Rousseau, Cerf, 1991, p. 47-50.

- Tertullien, La chair du Christ, XV, 1, trad., Cerf, coll. "Sources chrétiennes".

Voir aussi

Articles connexes

- Bibliothèque de Nag Hammadi: principale source manuscrite de la redécouverte de l'évangile de la vérité.

- Gnosticisme

- Irénée de Lyon

- Marcion: souvent présenté comme un des principaux successeurs et disciples de Valentin.

- Moyen-platonisme

- Évangile de la vérité

- Pistis Sophia

- Tertullien, adversaire de Valentin

- Valentinianisme (en)

Bibliographie

Textes de Valentin

Liste de Jens Holzhausen (apud Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, Brill, 2005, t. II, p. 1146) : Évangile de la vérité (Nag Hammadi Codex I.3), Traité tripartite (I.5), Traité sur la résurrection (I.4), Évangile selon Philippe (II.3) , Interprétation de la gnose (XI.1), Noréa (IX.2) et, pour l'école de Valentin : Exégèse de l'âme (II.6) , Apocalypse de Jacques I et II (V.3 et V.4), Enseignement d'autorité (VI.3), Lettre de Pierre à Philippe (VII.2), Livre des secrets, de Jean (ou Apocryphon de Jean, N.H.C. II.1, III.1) ; hors la Bibliothèque copte : Extraits de Théodote, Lettre de Ptolémée à Florida, Lettre valentinienne (citée par Épiphane de Salamine, Panarion, 31, 5), Psaume des Naassènes (cité par Hippolyte de Rome, Réfutation de toutes les hérésies, V, 10), Fragments d'un commentaire sur l'Évangile de Jean par Héracléon.

Liste de Einar Thomassen (apud Écrits gnostiques, Gallimard, coll. "La Pléiade", 2007, p. XLIV-XLV) dans la Bibliothèque de Nag Hammadi :

et, pour l'école valentinienne :

et hors de la Bibliothèque de Nag Hammadi :

- Lettre de Ptolémée à Flora (citée par Épiphane de Salamine, Panarion, 33, 3-7)

- Fragments d'un commentaire sur l'Évangile de Jean par Héracléon (cité par Origène, Commentaire sur Jean, XIII)

- Extraits de Théodote (cités par Clément d'Alexandrie, Stromates, V, 2).

- Fragments de Valentin, au nombre de 7 : C. Markschies, Valentinus Gnosticus ? Untersuchungen zur valentinianischen Gnosis, Tübingen, 1992.

- Bibliothèque Copte de Nag Hammadi, section textes, édition et traduction française, Peeters. T. 1 : La lettre de Pierre à Philippe, 1977, XIV-61 p. T. 9 : L'exégèse de l'âme, 1983, 138 p. T. 12 : Le traité sur la résurrection, 1983, XI-96 p. T. 19 : Le traité tripartite, 1989, XVIII-535 p. T. 34 : L'interprétation de la Gnose, 2010, XVI-186 p. T. 35 : Le livre des secrets, de Jean. Recension brève, 2012, XII-392 p.

- Écrits gnostiques. La bibliothèque de Nag Hammadi, sous la direction de Jean-Pierre Mahé et de Paul-Hubert Poirier, Gallimard, "Bibliothèque de la Pléiade", 2007 : Évangile de la vérité (Nag Hammadi Codex I.3, p. 55 sq.), Traité tripartite (NHC I.5, p. 125 sq.), Traité sur la résurrection (N.H.C. I.4, p. 99 sq.), Évangile selon Philippe (N.H.C. II.3, p. 343 sq.), Interprétation de la gnose (N.H.C. XI.1, p. 1481 sq.), Noréa (N.H.C. IX.2, p. 1383 sq.). De l'école de Valentin : Exégèse de l'âme (Nag Hammadi Codex II.6, p. 477 sq.) Apocalypse de Jacques I et II (N.H.C. V.3 et V.4, p. 743 sq., 761 sq.), Enseignement d'autorité (C.H.C. VI.3, p. 881 sq.), Lettre de Pierre à Philippe (N.H.C. VII.2, p. 1335 sq.), Livre des secrets, de Jean (ou Apocryphon de Jean, N.H.C. II.1, III.1, p. 217 sq.).

- L'Évangile de la vérité, traduit par Jacques-Étienne Ménard, Leyde : E.J. Brill, 1962. Édition établie à partir de la retroversion du texte copte en grec et accompagné de commentaires catholiques. J.E. Ménard fut le spécialiste catholique de la Gnose et des manichéens.

- (eng). The Gospel of Truth in Nag Hammadi Codex I, edited by Harold W. Attridge. L'évangile de la vérité fait partie du codex I de la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Il n'existe qu'à titre de fragments.

- Pistis Sophia, traduit du copte par E. Amelineau, 1895 (reprint éditions Archè, Paris, 1975).

Fragments chez les Pères de l’Église

- Irénée de Lyon, Contre les hérétiques (178-188), I, 1-20. Trad. Adelin Rousseau (1965-1982), Cerf, 1991.

- Tertullien, Contre les Valentiniens (vers 210). Trad. Jean-Claude Fredouille, Cerf, coll. "Sources chrétiennes", 1981, 2 t. (t. 2 : Commentaire).

- Hippolyte de Rome (Pseudo-Hippolyte de Rome), Philosophoumena, ou Réfutation de toutes les hérésies (vers 280), V, 6-10 ; VI, 29-36. Trad. A. Siouville (1928), Éditions Archè, 1988 ; trad. H. van Kasteel, Grez-Doiceau, Éditions Beya, 2019, pp. 197-227.

- Épiphane de Salamine, Panarion, ou Pharmacie contre toutes les hérésies (374-377), 31, 5, 2-6. Édition par Karl Holl, Panarion, Leipzig, J. C. Heinrichs, 1915-1933, t. 2 et 3.

- (en) Frank Williams, The Panarion of Epiphanius of Salamis, Leyde, Brill, 1987-1994, 2 vol., XXX-359, XVIII-677 p.

Études sur Valentin

- Bart Ehrman, Les Christianismes disparus, La bataille pour les Écritures, apocryphes, faux et censures, Bayard Culture, ,p. 204-207.

- (en) B. Layton, The Rediscovery of Gnosticism, vol. I : The School of Valentinus, Leyde, Brill, 1980.

- Madeleine Scopello, « Les milieux gnostiques : du mythe à la réalité sociale », Comptes-rendus des séances à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 152, no 4, , p. 1771-1789 (lire en ligne, consulté le ).

- Jacques E. Ménard, « Littérature apocalyptique juive et littérature gnostique », Revue des sciences religieuses, vol. 47, nos 2-4, , p. 300-323 (lire en ligne, consulté le ).

- F. Sagnard, La gnose valentinienne et le témoignage de saint Irénée, Vrin, 1947.

- Pierre Létourneau, « Croyances et contraintes sociales : L’Évolution du mouvement valentinien à la lumière du Traité tripartite (NH I,5) et du Dialogue du Sauveur (NH III,5) », Théologiques, vol. 13, no 1, , p. 79-94 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) G. Quispel, "The original doctrine of Valentinus the Gnostic", Vigilae Christianae, 50 (1996), p. 327-352.

- Salomon Reinach, Cultes, Mythes et Religions, Robert Laffont collection Bouquins, Observations sur Valentin et le Valentinisme pages 936 à 946, (ISBN 2-221-07348-7)