Vajra

Le vajra, mot sanskrit (वज्र), signifiant « diamant » et « foudre », est un symbole important et un instrument rituel dans l’hindouisme et surtout dans la tradition bouddhique vajrayāna (« voie du diamant ») auquel il a donné son nom, ainsi que dans le bön.

Il est appelé vajira en pāli ; 金刚 / 金剛, en chinois ; Kongō (金剛) en japonais ; dorje [do-djé] en tibétain (alors translittéré en chinois par 吉扎, ), et yungdrung dans le courant bön. Il représente l’indestructibilité et l'immutabilité[1] qui viennent à bout de tous les obstacles. Le nom Dorje est aussi un prénom masculin au Tibet et au Bhoutan, il devient Dorj en Mongolie.

Dans l’hindouisme

Le vajra est l'attribut du dieu Indra[2] ; il s’agissait à l’origine de la foudre. Une légende relate la naissance de l’instrument vajra, arme des armes : les dieux avaient confié leur arsenal au premier ascète, Dadhichi. Celui-ci, après l’avoir fidèlement gardé pendant une longue période, désira retourner à sa pratique. Usant de ses pouvoirs de yogi, il fit dissoudre les armes dans de l’eau qu’il but. C’est peu après que l’Asura Vritra vint défier Indra. Celui-ci vint alors reprendre ses armes, mais elles avaient été absorbées par l'ascète et l'immoler était la seule solution pour les récupérer. À regret mais encouragé par Dadhichi lui-même, Indra s’exécuta et fabriqua le vajra avec sa colonne vertébrale. Les circonstances extraordinaires de sa fabrication permirent au dieu d’obtenir la victoire, car il se trouvait que Vritra avait obtenu de Shiva la promesse qu’il ne pourrait être tué que par une arme exceptionnelle, faite d'une matière différente de celle des armes habituelles. Outre le fait que sa puissance est sans égale, le vajra ne peut être mal utilisé et revient toujours à son propriétaire. Le vajra d’Indra peut se présenter sous différentes formes, un cercle percé d’un trou ou une sorte de croix par exemple. Dans le Rig-Veda, il s’agit d’une massue hérissée de multiples pointes. Selon une légende bouddhique, c’est Shakyamuni qui a transformé l’arme en outil pacifique en rapprochant l’extrémité des pointes.

L’association rituelle du vajra et de la cloche (ghanta) trouve son origine dans la légende de la déesse Durga, qui aurait reçu à sa naissance le vajra des mains d’Indra et la cloche de la trompe de son éléphant Airavata.

Dans le bouddhisme

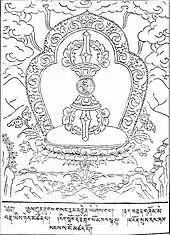

Le vajra, arme sans pareille, représente l’upāya, moyen efficace qui détruit l’ignorance. Le symbole formé de deux vajras croisés se nomme viśvavajra (vajra de l’univers), en tibétain dorje gyatram ou « double vajra. » Son nom sanscrit est lié à un mythe cosmogonique qui prétend qu’il fut le premier objet de l’univers à prendre forme à partir du vent. Il est le symbole de l’action efficace par excellence, et l’attribut du bouddha transcendant Amoghasiddhi, chef de la famille du karma (action). Le signe du viśvavajra est imprimé sur le socle des statues pour marquer leur achèvement.

Dans les rituels, le vajra (tib : « dorje ») est souvent employé avec la cloche ghanta (IAST ghaṇṭā, tib : « drilbou »). Ils symbolisent alors respectivement le masculin et le féminin, l’action efficace (upāya, les moyens habiles pour atteindre la sagesse) — ou la compassion — et la grande sagesse (prajñā).

Le préfixe vajra ou dorje (tib. : rdo rje — [do djé] —, seigneur des pierres: diamant) peut être ajouté devant de nombreux termes, manifestant leur association avec le rituel tantrique ou leur aspect transcendant. De nombreuses déités portent un nom préfixé par Vajra et sont représentées avec un vajra en main :

- Vajrasattva le tient dans sa main droite à la hauteur du cœur ; dans sa main gauche, il tient la cloche retournée sur ses genoux.

- Vajrapani, sa forme courroucée, brandit un vajra dans sa main droite.

- Le dharmakaya Vajradhara tient un vajra dans la main droite et une cloche dans sa main gauche, les mains étant entrecroisées au niveau du cœur, la main droite au-dessus de la main gauche.

- Akshobhya, adibouddha de la famille du vajra, le tient dans la main gauche, alors que la main droite forme la mudrâ nommée bhumisparsha, « prenant la terre à témoin ».

- Padmasambhava tient aussi un vajra. Dans son mantra, son titre de Vajra Guru se lit Bézar Guru. Cette utilisation unique de bézar pour vajra a été expliquée par une erreur de prononciation, mais certains ont proposé qu’il s’agisse d’un terme persan signifiant « antidote ».

- Kobo-Daïshi le saint fondateur du bouddhisme shingon au Japon est souvent représenté le tenant incliné de la main droite au niveau du cœur, la main gauche tient elle un chapelet. Le terme vajra se prononce « bazara » dans les mantras japonais : mantra de vajrasattva « on bazara satoba un ».

Les divinités d’aspect féroce tiennent quelquefois en main un vajra ouvert dont les branches ne sont pas repliées, ressemblant plus à une arme.

Dans le Bouddhisme tantrique, il représente le germe de l'esprit au cœur de l'univers.

« Terme sanscrit (en tibétain : dordje) pour désigner un instrument rituel du Bouddhisme tantrique, composé d'un grain central (bindu) germe de l'esprit, axe et cœur de l'univers, et de fleurs de lotus symétriques, dont jaillissent deux groupes de cinq flammes exprimant la disposition des cinq Dhyani-Bouddhas, destinés à se rejoindre comme les flammes dans la nature transcendante de l'Adi-Bouddha primordial, dont l'esprit est la Vacuité adamantine, éblouissante et illimité »[3].

Symbolique de la forme

La forme du vajra rituel peut varier légèrement. Ainsi, l’ornementation peut être simplifiée ; en particulier, le nombre des anneaux peut être réduit et les makaras stylisés ou absents. Le vajra habituel comporte cinq branches à chaque extrémité, mais il existe des modèles à neuf, trois, voire une branche unique.

- Le vajra est un objet symétrique composé de deux têtes pyramidales représentant le mont Meru, reliées au centre. Ces deux parties indissociables sont le samsara (Saṃsāra) et le nirvāna, et le globe central signifie la vacuité (śūnyatā) où leur opposition s’annule.

- Au départ de chaque tête se trouvent trois anneaux représentant les trois caractéristiques de la nature de bouddha (tathāgatagarbha, vacuité, absence de particularité et spontanéité), qui forment la base d’un lotus à huit pétales. Les seize pétales des deux lotus symétriques représentent les seize modalités de la vacuité. S’il y a deux couches de pétales, on peut considérer que les huit pétales supérieurs représentent les huit grands bodhisattvas et les huit pétales inférieurs leurs parèdres.

- A la lisière des lotus, on trouve trois anneaux perlés qui représentent les six perfections (générosité, discipline, patience, effort, méditation, sagesse). Le cercle qui obture les lotus à l’intérieur est considéré comme un cercle lunaire représentant le bodhicitta, esprit de bodhisattva.

- Enfin viennent les quatre branches repliées qui rejoignent à leur sommet la cinquième branche centrale. Elles représentent les cinq skandhas, celui de la conscience étant au centre. Si le vajra est tenu verticalement, les branches supérieures sont les bouddhas de méditation et les branches inférieures leurs parèdres. On peut aussi considérer que les branches supérieures comme les cinq sagesses qui les transforment en aspects positifs et que les branches inférieures sont les cinq poisons (sentiments négatifs). Ensemble, les dix branches du vajra ordinaire peuvent représenter les dix directions ou les dix étapes vers l’état du bouddha. Le courant nyingmapa considérant neuf étapes, la branche centrale peut être comptée comme une seule branche continue et non comme deux.

- Les branches extérieures peuvent sortir de la bouches de makaras, créatures aquatiques fantastiques, qui peuvent prendre différentes significations : les quatre éléments purs, les quatre activités, etc.

Les autres accessoires rituels peuvent avoir une poignée en forme de demi-vajra.

Notes et références

- (en) The Princeton dictionary of buddhism par Robert E. Buswell Jr et Donald S. Lopez Jr aux éditions Princeton University Press, (ISBN 0691157863), page 952

- Dictionnary of Hinduism par W.J. Johnson publié par Oxford University Press, page 339, (ISBN 9780198610250)

- Jean Chevalier-Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles : mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, Robert Laffont / Jupiter, , 1060 p. (ISBN 2-221-50319-8), page 991

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- (en) Robert Beer, The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs, Random House, 1999 (ISBN 1-57062-416X)