Unkei

Unkei (運慶), né aux alentours de 1151 et mort en 1223, était un sculpteur japonais d’images bouddhiques (busshi) originaire de Nara à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, appartenant à l’école Kei (慶派, Kei-ha) de l’époque de Kamakura. Il était le fils de Kōkei (康慶) et le père de Tankei (湛慶), également sculpteurs de l’école Kei. Il reprit à la suite de son père la direction de l’école vers 1195 et fut honoré du plus haut titre ecclésiastique pour les sculpteurs bouddhiques, hōin, en 1203. Il travailla pour de nombreux temples dans tout le Japon, ainsi que pour le compte de samouraïs ou du shogun.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom dans la langue maternelle |

運慶 |

| Activités | |

| Père | |

| Enfants |

Son style était marqué par l’héroïsme, le réalisme parfait, le dynamisme et l’expression puissante qu’il peignait sur ses statues. Il rompit de fait avec le style traditionnel pour faire émerger un art réaliste qui fut imité dans tout le pays, n’étant approché ou égalé que par Kaikei ; en ce sens, les historiens de l’art le désignent habituellement comme le plus grand artiste de son époque et l’un des plus grands sculpteurs qu’ait connu le Japon[1].

Contexte

Unkei fut actif à la fin de l’époque de Heian et au début de l’époque de Kamakura, une période de grand changement car l’aristocratie perdit tout réel pouvoir au profit des clans guerriers : c’était l’instauration du shogunat de Kamakura (bakufu). Les écoles bouddhiques ésotériques des siècles précédents (Tendai, Shingon) cédèrent également la place à un bouddhisme plus populaire et tourné vers la recherche intérieure de la foi, en particulier les écoles de la Terre pure (Jōdo en japonais). En histoire de l’art, la période reste fortement caractérisée par la sculpture de Kamakura, dernier âge d’or de la sculpture japonaise, sous l’influence de l’école Kei[2]. Rompant avec l’idéalisme et l’académisme de Heian, elle proposait un style marqué par le réalisme, le dynamisme, les influences de la Chine des Song et l’étude des styles anciens de la période Tenpyō, correspondant mieux au goût des samouraïs, nouveaux maîtres du Japon, et des nouvelles écoles de la Terre pure[3] - [4]. Le matériau principal alors était le bois depuis plusieurs siècles, sculpté avec la méthode dite yosegi-zukuri (pièces de bois assemblées), qui consistait à composer une statue en assemblant les diverses pièces qui la composaient, sculptées séparément[3] - [5].

C’est à Nara que l’école Kei se développa, prenant grandement part aux rénovations des temples détruits par les Taira en 1180 durant la guerre de Genpei[5], et sa création est communément attribuée à Kōkei, le père et maître d’Unkei[6]. Ainsi, l’art de Unkei se situe au début de la sculpture de Kamakura.

Biographie

_Kongobuji.jpg.webp)

Né aux alentours de 1151[7] (la date exacte n'est pas connue), Unkei était le fils et l’apprenti de Kōkei[8]. Il fit rapidement preuve d’une excellente technique et étudia l’ancien style classique de Nara du VIIIe, ainsi que le style de son père, traditionnel mais avec une certaine volonté de réalisme. Il faisait preuve d’un talent précoce[9]. Une hypothèse de travail lui a attribué un des Sanju Kannon du Sanjūsangen-dō alors qu’il devait avoir environ seize ou dix-sept ans, mais elle rencontre peu de support de nos jours[10]. Il effectua plusieurs séjours dans l’est du Japon qui lui permirent de forger son propre style. Ainsi, durant son premier voyage en 1186, il travailla au Ganjōju-in (Shizuoka) en 1186 puis au Jōraku-ji (Kanagawa) en 1189[11]. Au Ganjōju-in, il demeure de sa main des statues d’Amida, de Fudō myōō et de Bishamonten, commandées pour le temple par le samouraï Hōjō no Tokimasa, parent du shogun Minamoto no Yoritomo[12]. Au Jōraku-ji, c’était pour le compte de Wada Yoshimori qu’il sculpta une triade d’Amida, et de nouveau Fudō myōō et Bishamonten[13].

En tant qu’ainé, il était le successeur désigné de l’école Kei et prit une grande part dans les travaux de restauration des grands temples de Nara détruits en 1180 durant la guerre de Genpei. Au Kōfuku-ji, il réalisa notamment un Fukukenjaku Kannon (1189) et un roi céleste (Shi Tennō, 1189)[14]. Après un séjour dans la région de Kamakura, il sculpta au Tōdai-ji un roi céleste au Daibutsu-den (1196), un Kōkūzō avec son père, et participa à la réalisation des deux Niō (roi gardien) de la grande porte sud (1203), qui figurent parmi les chefs-d’œuvre de l’époque[15]. Unkei s’inspirait fortement de l’art ancien de Nara (de la période Tenpyō), mais avec plus de mouvements, de réalisme et d’énergie. Il est probable qu’il reprit la succession de l’école Kei vers 1195, année où il reçut de son père le titre de hōgen[16].

Ayant acquis la reconnaissance dans l’est et à Nara, Unkei se rendit à Kyoto vers 1196 pour participer aux restaurations du Jingo-ji et du Tō-ji[17]. Il y sculpta de plus les deux Niō de la grande porte sud du Tō-ji et deux deva pour la porte intérieure du Jingo-ji (disparus)[12]. Des statues lui sont aussi attribuées au Takisan-ji (Aichi) et au Kongōbu-ji (Wakayama), le centre de l’école bouddhique Shingon où il réalisa les huit acolytes (dōji) de Fudō myōō, dont six existent toujours[18]. Son travail impressionna le shogun Yoritomo no Minamoto et il devint maître busshi (daibusshi) au Tō-ji en 1198. Le Tō-ji faisant partie des principaux temples de la capitale impériale, cette nomination témoignait de la position dominante acquise par l’école Kei de Nara au Japon durant les années 1190[19]. Il ouvrit également à Kyoto un atelier afin de diffuser le style de Nara plus largement dans le Japon[20].

Vers 1208-1212, Unkei, au sommet de son art, travaillait de nouveau au Kōfuku-ji. Les statues qu’il produisit alors, notamment Mujaku et Seshin flanquant Miroku au Hokuen-dō, témoignent de son talent artistique[21]. Dans les années 1210 et 1220, il œuvra le plus souvent pour le compte de samouraïs, réalisant des portraits sculptés[22], ainsi que quelques statues pour des temples, dont le Jibutsu-dō. Son dernier projet connu date de 1223 au Kōzan-ji. Il meurt le , d’après le Tō-ji shodō engi[23].

Ses œuvres étaient particulièrement réputées parmi les guerriers, nouveaux maîtres du Japon qui appréciaient la virilité et la puissance de son art[24]. Fort de cette reconnaissance, Unkei fut honoré des titres de hokkyō en 1193, de hōgen en 1195 et enfin de hōin en 1203, le plus haut titre possible pour les busshi[25] - [9]. Il eut pour élève ses fils Tankei (qui lui succéda à la tête de l’école Kei), Kōun (parfois identifié comme Jōkei, sans certitude), Kōbei, Kōshō, Unga et Unjö, qui firent perdurer son style[26].

Style et principales œuvres

Formation de son art

Unkei poursuivit et paracheva la recherche de réalisme initiée par son père dans la sculpture. La proximité avec ce dernier se ressent dans ses œuvres de jeunesse, comme le bouddha Dainichi du Enjō-ji (vers 1175-1176), où se combinent classicisme et une certaine volonté de naturalisme[12]. Mais si Kōkei restait encore proche des canons de l’époque de Heian, Unkei s’en affranchit totalement pour créer un art individuel et nouveau.

À Nara, Unkei avait étudié l’art Tenpyō (époque où la ville était la capitale impériale du Japon), auquel il restait très lié, puis ses séjours dans l’est et à Kyoto lui permirent d’aller plus loin dans sa recherche artistique[24] - [9]. En effet, il put s’imprégner dans l’est (région de la nouvelle capitale shogunale, Kamakura) de l’atmosphère austère et virile des guerriers de Kamakura, tandis qu’il se confrontit à Kyoto aux œuvres des maîtres de la sculpture sur bois de l’époque de Heian, notamment Jōchō et ses successeurs[24]. Le style qui en ressortit se caractérise par le réalisme parfait, l’héroïsme, l’impression de mouvement et de force. Contrairement au style élégant et féminin de Kaikei, son compagnon d’apprentissage souvent considéré comme son rival, l’art d’Unkei était résolument viril et puissant[27]. Il mettait l’emphase sur les visages pleins et vivants, la musculature des corps, les motifs complexes des drapés[12]. Il perfectionna avec l’école Kei la technique du yosegi afin de s’affranchir plus encore des limites du matériau, multipliant les pièces sculptées et étant secondé dans sa tâche par plusieurs assistants sculpteurs ; les deux Niō du Tōdai-ji sont ainsi constitués d’environ trois mille pièces[28]. Il utilisait enfin des cristaux pour accentuer le réalisme des yeux[9].

Les statues produites durant son séjour dans l’est entre 1186 et 1189 montrent ses premières profondes innovations de style, marquant un tournant dans l’établissement de son art personnel, bien que la genèse de ces apports fasse débat de nos jours[29]. Deux statues d’Amida demeurent : la première au Ganjōju-in possède un aspect très masculin, avec le haut du corps large dont le drapé épouse la forme musclée avec fluidité[30] ; la seconde au Jōraki-ji offre un aperçu de son style héroïque au drapé profondément sculpté[31]. Le Fudō myōō et le Bishamonten du Ganjōju-in n’ont rien en commun avec la sculpture japonaise des siècles précédents et les œuvres de jeunesse du sculpteur : Unkei semble les figer dans un moment de vive tension ou d’action, conservant des proportions convaincantes, tout en révélant sur leur visage l’émotion de l’instant et une identité propre, individuelle ; il personnifie son travail comme jamais auparavant[32] - [33].

La maturité

Les deux Niō (ou Kongō-rikishi, « rois gardiens » en français, nommés Ungyō et Agyō) de la grande porte sud (Nandaimon) du Tōdai-ji figurent parmi les exemples les plus représentatifs de l’école Kei ; ils se caractérisent par le dynamisme et l’impression de mouvements, avec le corps fin, les muscles saillants, le drapé fluide et le visage farouche[34]. Réalisés en environ deux mois et mesurant plus de huit mètres, ils ont requis la participation de nombreux assistants. La tradition attribue la direction de chaque Niō à Unkei (pour Ungyō) et Kaikei (pour Agyō) ; toutefois, des travaux récents (depuis les restaurations achevées en 1993) mettent en question le rôle exact d’Unkei : peut-être a-t-il en fait collaboré avec Kaikei pour Agyō, ou bien a-t-il supervisé l’ensemble du projet en tant que directeur de l’école[35].

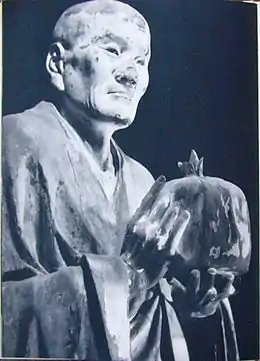

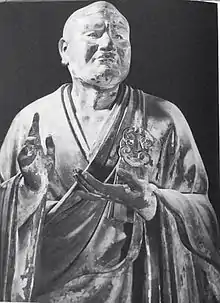

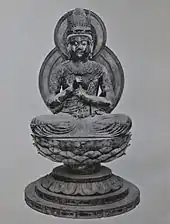

L’ensemble formé par Miroku assis (peinture et feuille d’or sur bois de katsura) flanqué de Mujaku et Seshin debout (bois peint) au Hokuen-dō du Kōfuku-ji constitue l’aperçu le plus brillant de son art[21]. Le Miroku ne respecte plus les proportions stylisées et peu naturelles mises au point par Jōchō au Xe siècle ; au contraire, ses proportions sont réalistes et équilibrées, tandis que le torse est moins massif. L’expression est plus nostalgique, compatissante, presque humaine[36]. Mujaku et Seshin sont deux figures du bouddhisme indien, patriarches de la secte Cittamātra (dont dérive l’école Hossō-shū au japon) ayant acquis le statut d’arhat, c’est-à-dire proche du titre de bouddha. Unkei les a représentés dans un réalisme parfait : Mujaku, tenant peut-être une relique entre les mains, semble méditer ; son visage émacié et ses yeux profonds touchent par leur intensité[31]. Quant à Seshin, sa gestuelle suggérant qu’il est en train de s’exprimer et sa corpulence plus ronde le rendent plus expansif et accessible. Les deux statues sont vêtues d’une robe de moine aux plis irréguliers profondément modelés[37]. Unkei exprime de façon vivante et fortement individualisée la qualité humaine et intellectuelle de ces trois figures : l’émotion poignante de Seshin, la sérénité de Mujaku et la solennité de Miroku[36] - [16]. Hiromichi Soejima qualifie ces deux travaux comme « les meilleurs de toute la sculpture japonaise »[12].

Postérité

Comme détaillé précédemment, Unkei est, avec ou devant Kaikei selon les sensibilités, le plus grand maître de la sculpture de Kamakura[1], et il inspira de nombreux artistes de l’époque, notamment la sculpture à la capitale Kamakura, l’école Zenpa (善派), de nombreux sculpteurs des écoles In et En, ainsi que ses successeurs de l’école Kei[27] - [38] - [39]. Plus généralement, son influence se fit sentir plusieurs siècles après sa mort[22]. Toutefois, ses héritiers tombent vite dans les travers de l’imitation sans recherche d’originalité. L’époque de Kamakura marque en fait le dernier âge d’or de la sculpture japonaise[40].

Les documents d’époque permettent d’attribuer quelque soixante-dix statues à Unkei, et un peu moins d’une trentaine ont été conservées de nos jours[41]. Concernant sa cote actuelle, le bouddha en bois doré de Dainichi nyōrai, d’une hauteur de 66 cm et présentant à l’intérieur des bibelots symboliques, des reliques, deux petites pagodes et une boule de cristal, a été adjugé pour 14,37 millions de dollars US chez Christie New York à une association cultuelle japonaise d’un temple bouddhiste de Tokyo[42].

Annexes

Liens externes

- (ja) Base de données des propriétés culturelles du Japon, Agence pour les Affaires culturelles

- (en) Unkei, introduction illustrée par Mark Schumacher

Bibliographie

- (en) Melanie Beth Drogin, Images for warriors : Unkei’s sculptures at Ganjojuin and Jorakuji, université Yale, (thèse)

- Jonathan Edward Kidder (trad. Madeleine-paul David), Sculptures japonaises, Tokyo, Bijutsu Shuppan-Sha, Office du Livre, coll. « La Bibliothèque de l’Amateur », , 336 p.

- (ja) Takeshi Kobayashi, 佛師運慶の研究 (Busshi Unkei no kenkyū), Tenri, Yōtokusha,

- (ja) Takeshi Kuno et Mikihiro Taeda, 運慶の彫刻 (Unkei no chōkoku), Tokyo, Heibonsha, , 202 p.

- (en) Penelope E. Mason et Donald Dinwiddie, History of Japanese art, Pearson-Prentice Hall, , 432 p. (ISBN 978-0-13-117601-0)

- (en) Hisashi Mōri, Sculpture of the Kamakura period, vol. 11, Weatherhill, coll. « Heibonsha Survey of Japanese Art », , 174 p. (ISBN 978-0-8348-1017-4)

- Christine Shimizu, L’art japonais, Flammarion, coll. « Tout l’art », , 448 p. (ISBN 9782080137012)

- Peter Charles Swann (trad. Marie Tadié), Japon : de l’époque Jōmon à l’époque des Tokugawa, Paris, Albin Michel, coll. « L’art dans le monde », , 239 p.

- (ja) Saburōsuke Tanabe, 運慶と快慶 (Unkei to Kaikei), Tokyo, Shibundō, coll. « Nihon no bijutsu », , 93 p.

Références

- Sur la postérité d'Unkei : Drogin 2000, p. 1 ; Mōri 1974, p. 98, 108 ; Kuno et Taeda 1974, p. 136 ; Shimizu 2001, p. 171 ; (en) William E. Deal, Handbook to Life in Medieval and Early Modern Japan, New York, Oxford University Press, , 415 p. (ISBN 978-0-19-533126-4, lire en ligne), p. 49-50 ; (en) Laurance P. Roberts, A Dictionary of Japanese artists : painting, sculpture, ceramics, prints, lacquer, Trumbull, Weatherhill, , 299 p. (ISBN 978-1-891640-19-3), p. 191 ; « Two Statues of Dainichi Nyorai and Unkei Style Sculpture », musée national de Tokyo ; les encyclopédies Universalis [lire en ligne] et Britannica [lire en ligne].

- Mason et Dinwiddie 2005, p. 169

- Shimizu 2001, p. 164-165

- Swann 1967, p. 106-108

- (en) Hiromichi Soejima, « Japan, Sculpture, Kamakura Period », dans Jane Turner, The dictionary of Art, vol. 17, Grove’s Dictionaries, (ISBN 9781884446009), p. 121-126

- Shimizu 2001, p. 171

- (en) UNKEI (1151 - 1223), Sculptor : Benezit Dictionary of Artists - oi (DOI 10.1093/benz/9780199773787.article.b00187067, lire en ligne)

- Drogin 2000, p. 34

- Marie Mathelin, « Unkei (1148 env.-1223) », Encyclopædia Universalis en ligne (consulté le )

- Drogin 2000, p. 35

- Drogin 2000, p. 43

- (en) Hiromichi Soejima, « Unkei », Oxford Art Online, université d'Oxford (consulté le )

- Shimizu 2001, p. 172-173

- Mōri 1974, p. 40

- (en) Donald F. McCallum, « Japan, Sculpture, Muromachi, Momoyama, Edo Periods », dans Jane Turner, The dictionary of Art, vol. 17, Grove’s Dictionaries, (ISBN 9781884446009), p. 126-129

- (en) Victor Harris et Ken Matsushima, Kamakura : the renaissance of Japanese sculpture 1185-1333, British Museum Press, , 128 p. (ISBN 978-0-7141-1451-4), p. 33-34

- Mōri 1974, p. 48

- Drogin 2000, p. 56-57

- Drogin 2000, p. 58

- Mōri 1974, p. 50

- Mōri 1974, p. 65

- (en) « Unkei », Encyclopædia Britannica en ligne (consulté le )

- Kuno et Taeda 1974, p. 193

- Mōri 1974, p. 67-68

- (en) Laurance P. Roberts, A Dictionary of Japanese artists : painting, sculpture, ceramics, prints, lacquer, Trumbull, Weatherhill, , 299 p. (ISBN 978-1-891640-19-3), p. 191

- Mōri 1974, p. 70

- Mōri 1974, p. 107-108

- Drogin 2000, p. 61

- Drogin 2000, p. 45, 132-133

- Drogin 2000, p. 45

- (en) Sampa Biswas, Indian Influence on the Art of Japan, Northern Book Centre, , 198 p. (ISBN 978-81-7211-269-1, lire en ligne), p. 150

- Drogin 2000, p. 46-49

- Kuno et Taeda 1974, p. 117-130

- (en) Yutaka Mino, John M. Rosenfield, William H. Coaldrake, Samuel C. Morse et Christine M. E. Guth, The Great Eastern Temple : treasures of Japanese Buddhist art from Tōdai-ji, The Art Institute of Chicago et Indiana University Press, (ISBN 978-0-253-20390-8), p. 59-62

- (en) Yoshiko Kainuma, Kaikei and early Kamakura Buddhism : a study of the An’amiyo Amida form, université de Californie à Los Angeles, , p. 54-56

- Drogin 2000, p. 66-68

- Mason et Dinwiddie 2005, p. 188-191

- Mōri 1974, p. 149, 152, 163

- (en) Hiromichi Soejima, « Japan, §V: Sculpture > (iv) Kamakura period (1185–1333) », Oxford Art Online, université d’Oxford (consulté le )

- Swann 1967, p. 135

- Drogin 2000, p. 33

- (en) Souren Melikian, « Christie's sells sculpture attributed to Unkei for $14.37 million », The New York Times, (lire en ligne)