Université Stendhal

L'université Grenoble-III (plus communément appelée université Stendhal) a existé entre 1970 et 2015. Elle avait son siège et la grande majorité de ses composantes sur le domaine universitaire de Grenoble. Elle proposait des enseignements de langues et de cultures étrangères, de littératures anciennes et modernes, de sciences du langage et de communication, des Arts du Spectacle. Traditionnellement formatrice d'enseignants, professeurs des écoles, professeurs de l'enseignement du second degré, l'Université Stendhal s'était ouverte à d'autres débouchés, notamment vers les métiers de la culture, de la communication et des médias, ainsi que vers les métiers du journalisme.

.svg.png.webp)

| Fondation | |

|---|---|

| Dissolution |

| Type | |

|---|---|

| Forme juridique |

Établissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel (d) |

| Régime linguistique | |

| Président |

Lise Queffélec-Dumasy (d) |

| Membre de | |

| Site web |

| Étudiants |

5 555 (2009-2010) |

|---|

| Pays | |

|---|---|

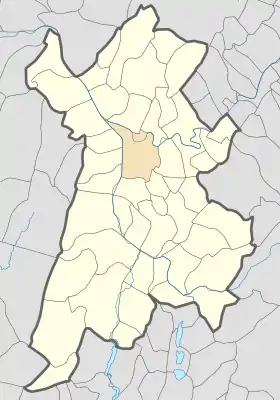

| Campus | |

| Ville |

|

|

En accueillant plus de 1 000 étudiants étrangers par an dans le cadre de séjours ou d'échanges annuels, elle offrait à ses étudiants des possibilités de séjour grâce aux relations étroites qu'elle a su tisser avec de très nombreuses universités en Europe et dans le monde. Elle s'adressait également à quelque 3 000 étudiants étrangers dans le cadre du Centre universitaire d'études françaises.

Le , le décret de fusion des trois universités grenobloises est signé pour une fusion effective le [1], créant ainsi la nouvelle entité Université Grenoble-Alpes.

Historique

L'université de Grenoble fut fondée en 1339 par le dauphin Humbert II. On y enseigne le droit canonique, le droit civil, la médecine ainsi que les arts libéraux. Fermée une première fois en 1367, beaucoup de tentatives de réouverture se solderont par des échecs, d'autres trouveront une issue plus positive. Jugée corporatiste et conservatrice à l'instar de ses consœurs, la Révolution la condamne à disparaître en 1793.

Au début du XIXe siècle, Napoléon Ier crée l'université impériale, en fait une simple instance administrative. Grenoble devient le siège d'une académie qui regroupe en 1879, place de Verdun, les facultés de Droit, Lettres et Sciences, totalement indépendantes les unes des autres et placées sous la tutelle directe d'un recteur.

Réactivée par la IIIe République, l'université de Grenoble compte environ 560 étudiants à la fin du XIXe siècle. Regroupement formel de facultés, elle acquiert une dynamique certaine avec le développement d'un tissu industriel et l'émergence des premiers grands établissements scientifiques comme l'ex-Institut électrotechnique devenu Institut polytechnique de Grenoble. La Faculté des Lettres n'échappe pas à cette effervescence créatrice. En 1898 démarrent les premiers cours de vacances du Comité de Patronage et l'on assiste, dans la foulée, à la mise en place de l'Institut de Phonétique (1904) par Théodore Rosset, puis de l'Institut de géographie alpine (1908) dont les renoms dépasseront largement nos frontières.

En 1907 la Faculté des Lettres soutient Julien Luchaire, professeur de langue et littérature italienne, qui créé l’Institut français de Florence, premier de tous les Instituts français du monde entier, qu’il dirige jusqu’en 1918. Elle assure aussi la « tutelle » des instituts français de Naples, Rome. Jusqu'en 1960 les effectifs de l'université augmentent en accord avec les capacités d'accueil des établissements disséminés au sein de l'agglomération grenobloise : 3 950 étudiants en 1946, 4 378 en 1955 et 7 740 en 1960. De 1960 à 1971 le sursaut démographique de la Libération porte le nombre d'étudiants à 25 000 et ouvre la porte à l'après-place de Verdun.

Création de Grenoble-III

Par le biais de la loi Edgar Faure (1968) un nouveau type d'université voit le jour : l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) doté d'une autonomie affirmée. Les facultés sont supprimées et remplacées par des unités d'enseignement et de recherche (UER) qui deviendront plus tard des unités de formation et de recherche (UFR). L'acte de naissance de l'université de Grenoble-III dénommée Stendhal et de ses 3 consœurs grenobloises (Grenoble I, Grenoble II et l'Institut polytechnique de Grenoble) est signé en 1970.

Grenoble-III n'est pas l'exacte réplique de l'ex-Faculté des Lettres et Sciences humaines puisque la seconde branche (sociologie, psychologie, histoire...) rejoint Grenoble-II tandis que la filière de géographie dépend de Grenoble-I.

Époque contemporaine

Dès sa création, Grenoble-III s'ouvre à de nouveaux domaines et à de nouveaux débouchés nés des sciences du langage, de la communication et des langues étrangères appliquées (LEA). Les initiatives se multiplient, avec pour but de diversifier au maximum les filières en conjuguant filières généralistes et filières à vocation professionnelle :

- nouveau département de LEA en 1971 en corrélation avec l'avènement de l'Europe

- diplôme de MST Juristes économistes trilingues en 1974

- licence et maîtrise Information et Communication en 1987

- DESS de Traduction spécialisée et Production de Textes multilingues en 1992

- création de l'UFR des Sciences de la Communication et des Sciences du Langage en 1989

Composantes

Unités de formation et de recherche (UFR)

- Lettres et arts

- Sciences de la communication

- Études anglophones

- Sciences du langage

- Langues, littératures et civilisations étrangères

En 1996-97, l'université Grenoble-III accueille au sein de ses 5 UFR environ 7 400 étudiants dont 1 450 en lettres, 1 250 en anglais, 2 450 dans les autres langues, 370 en communication et 1 540 en sciences du langage, dont 971 suivent des cours par correspondance (diplômes en association avec le Centre national d'enseignement à distance - CNED). Parallèlement à ces filières, elle développe par le biais du CUEF en liaison avec le Comité de patronage des étudiants étrangers (CPEE), un secteur d'enseignement du français langue étrangère important (3 000 étudiants à l'année).

Établissements

Dans le cadre du schéma Université 2000, l'université Grenoble-3 gère depuis 1996 deux nouveaux établissements situés l'un sur le domaine universitaire, la Maison des Langues et des Cultures, et l'autre à Echirolles, l'Institut de la communication et des médias, né du transfert de l'UFR des Sciences de la Communication. Le centre Stendhal de Valence, créé en 1989, complète, avec ses trois filières et ses 450 étudiants, le dispositif actuel de Grenoble-3.

Formation et recherche

Relations internationales

L'Université Stendhal est particulièrement orientée vers les relations internationales. Un grand nombre d'universités étrangères y sont liées et permettent de nombreux échanges d'étudiants chaque année.

Recherche

L'université Stendhal comprend dix équipes de recherche : huit équipes d'accueil (EA) et deux unités mixtes de recherche (UMR, partagées avec le CNRS et d'autres universités) :

- Centre de recherche sur l'imaginaire (CRI) - EA610 - Directeur : Philippe Walter

- Centre d'études sur les modes de la représentation anglophone (CEMRA) - EA3016 - Directrice : Catherine Delmas

- Grenoble images parole signal automatique (GIPSA-Lab) - UMR 5216 (CNRS, Institut polytechnique de Grenoble, université Stendhal) - Directeur : Jean-Marc Chassery - Directeur pôle grenoblois : Gérard Bailly

- Groupe d'études et de recherches sur la culture italienne (GERCI) - EA611 - Directeur : Christian Del Vento

- Groupe de recherche et d'études sur les enjeux de la communication (GRESEC) - EA608 - Directrice : Isabelle Pailliart

- Institut des langues et cultures d'Europe et d'Amérique (ILCEA) - EA613 - Directeur : Michel Lafon

- Laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles (LIDILEM) - EA 609 - Directeur : Jean-Pierre Chevrot

- Littérature, idéologies, représentations (18e s.- 19e s.) (LIRE) - UMR 5611 (CNRS, université Lumière Lyon 2, Université Stendhal, université Jean-Monnet St-Étienne) - Directeur : Sarga Moussa - :Directeur pôle grenoblois : Yves Citton

- Rhétorique de l'Antiquité à la Révolution (RARE) - EA3017 - Directeur : Francis Goyet

- Traverses 19-21 - EA3748 - Directrice : Chantal Massol

Vie étudiante

Anciens élèves

- Hélène Lœvenbruck (1968-), linguiste et chercheuse française.

- Jacqueline Vaissière (1946-), phonéticienne et chercheuse française.

Évolution démographique

Évolution démographique de la population universitaire

Sources

Références

- « Les décrets de la fusion des trois universités de Grenoble », sur http://www.ac-grenoble.fr

- « Fiche personnalité : André Siganos », Educpro, consulté sur www.educpros.fr le 22 juillet 2011

- Comité national d'évaluation 1994, p. 10

- Jean-Richard Cytemann, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2001, Imprimerie nationale, p. 161, (ISBN 2-11-092136-6), consulté sur www.education.gouv.fr le 10 août 2010

- Jean-Richard Cytemann, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2002, Imprimerie nationale, p. 159, (ISBN 2-11-092152-8), consulté sur www.education.gouv.fr le 10 août 2010

- Claudine Peretti, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2003, Imprimerie nationale, p. 155, (ISBN 2-11-093455-7), consulté sur www.education.gouv.fr le 10 août 2010

- Claudine Peretti, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2004, Imprimerie nationale, p. 159, (ISBN 2-11-094345-9), consulté sur www.education.gouv.fr le 10 août 2010

- Claudine Peretti, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2005, Imprimerie nationale, p. 175, (ISBN 2-11-095390 X), consulté sur www.education.gouv.fr le 10 août 2010

- Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2006, Imprimerie nationale, p. 179, consulté sur www.education.gouv.fr le 10 août 2010

- Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2007, Imprimerie nationale, p. 181, consulté sur www.education.gouv.fr le 10 août 2010

- Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2008, Imprimerie nationale, p. 173, consulté sur www.education.gouv.fr le 10 août 2010

- Daniel Vitry, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2009, Imprimerie moderne de l’Est, p. 175, (ISBN 978-2-11-097805-9), consulté sur www.education.gouv.fr le 10 août 2010

- Michel Quéré, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2010, Imprimerie moderne de l’Est, p. 173, (ISBN 978-2-11-097819-6), consulté sur www.education.gouv.fr le 17 septembre 2010

- Michel Quéré, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2011, Imprimerie moderne de l’Est, p. 175, (ISBN 978-2-11-097810-3), consulté sur www.education.gouv.fr le 2 septembre 2011

- Michel Quéré, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2012, Imprimerie moderne de l’Est, p. 177, (ISBN 978-2-11-099368-7), consulté sur www.education.gouv.fr le 30 août 2012

Bibliographie

- Comité national d'évaluation, L'Université Stendhal - Grenoble III, rapport d'évaluation, Paris, , 108 p.

- Comité national d'évaluation, L'Université Stendhal - Grenoble III, rapport d'évaluation, Paris, , 120 p.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives aux organisations :

- Ressource relative à la vie publique :