Tour Jeanne-d'Arc

La tour Jeanne-d'Arc (ou « donjon » et anciennement « Grosse Tour ») était la tour maîtresse du château de Rouen construit par Philippe Auguste à partir de 1204[note 1]. Cet imposant édifice, le seul vestige du château restant en élévation, se dresse sur la commune française de Rouen dans le département de la Seine-Maritime, en région Normandie.

| Type | |

|---|---|

| Partie de | |

| Fondation |

XIIIe siècle |

| Style | |

| Propriétaire | |

| Patrimonialité | |

| État de conservation |

restauré (d) |

| Site web |

| Adresse |

|---|

| Coordonnées |

49° 26′ 47″ N, 1° 05′ 40″ E |

|---|

La tour Jeanne-d'Arc fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840[2].

Localisation

La tour est située, sur la colline de Bouvreuil, à 700 mètres au nord-nord-ouest de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, dans le département français de la Seine-Maritime.

Historique

Le donjon a été le cadre d'une séance lors du procès de condamnation de Jeanne d'Arc, où elle fut menacée de torture et mise en présence de ses bourreaux et des instruments de torture.

Jeanne d'Arc y affirma : « Vrayement, se vous me debviez distraire les membres et faire partir l'ame du corps, si ne vous en diray je aultre chose. Et apprez vous disoye, je diroye que le me auriez faict dire par force (Vraiment, si vous me deviez faire écarter les membres et faire partir l’âme du corps, oui, je ne vous dirais autre chose ; et si je vous en disais quelque chose, après je dirais toujours que vous me l’auriez fait dire de force.)[3] - [4] - [5]. ».

Contrairement aux dires qui expliquent son nom actuel, elle ne fut pas emprisonnée dans ce donjon, mais dans une des tours, dite tour de la Pucelle, aujourd'hui détruite, dont les substructions sont encore visibles au no 102 rue Jeanne-d'Arc[6]. Sur cet immeuble, une plaque de marbre noir rappelle ce fait, de même qu'une sculpture dans la pierre calcaire représentant le château. La cour centrale intérieure de l'immeuble qui bénéficie d'une servitude, a été conçue en fonction de ces vestiges archéologiques. Elle renferme les vestiges d'un puits, et une galerie en surplomb permettant à la fois leur observation par le public et l'accès aux appartements.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le donjon est camouflé[7] et transformé en bunker par les forces allemandes. La partie supérieure de la tour est alors bétonnée.

Description

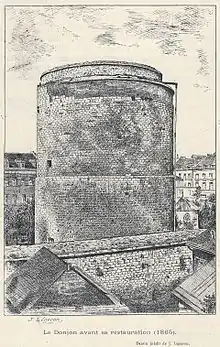

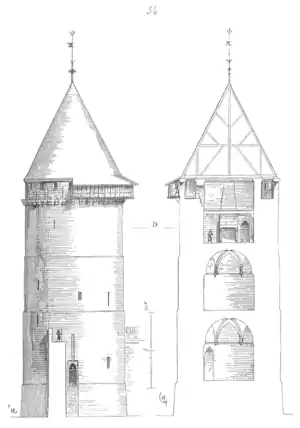

Il s'agit d'une tour circulaire massive construite en calcaire local, de trente mètres de haut et de quatorze mètres de diamètre avec des murs épais de quatre mètres d’épaisseur[8], percée de rares et étroites meurtrières. Elle comprend quatre étages qui avaient des fonctions bien définies. Deux de ces étages sont voûtés sur croisées d'ogives, et le dernier donne sur un chemin de ronde muni de hourds de bois reposant sur des corbeaux de pierre. On accédait à la tour à quelques mètres du sol par la courtine à l'aide de ponts volants[9].

La toiture en poivrière a été rajoutée lors des travaux de restauration, réalisés de 1866 à 1874 par l'architecte en chef de la ville Louis Desmarest, sur les avis de Viollet-le-Duc, et les hourds ont été reconstitués[10].

Tourisme

Aujourd'hui, la tour, située entre la rue Bouvreuil et la rue du Donjon, est aménagée en musée.

Depuis 2017, le Donjon accueille également des décors de reconstitution dans le cadre d’escape-game historiques à visée ludique et éducative.

Après « Le Complot de Dammartin » (XIIIème siècle) et « Le Mystère de Blanchard » (XVème siècle), la décor de la tour aborde la période de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) en reconstituant le bunker durant l’occupation dans le scénario « Libérez Rouen ! ».

Notes et références

Notes

- le château ayant été démantelé à partir de 1591, à la fin des guerres de Religion[1].

Références

- Jules Adeline, La Normandie monumentale et pittoresque, Seine-Inférieure, Le Havre, Lemale et Cie, imprimeurs, éditeurs, (lire en ligne), p. 9-12.

- « Tour dite de Jeanne d'Arc ou ancien donjon du château de Philippe-Auguste », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Pierre Champion, Condamnation de Jeanne d'Arc (1921).

- Ernest O'Reilly, Procès de Jeanne d'Arc (1868).

- Paul Doncœur, La minute française des interrogatoires de La Pucelle (1952). Références données dans : www.stejeannedarc.net.

- Yvon Pailhès, Rouen : un passé toujours présent… : rues, monuments, jardins, personnages, Luneray, Bertout, , 285 p. (ISBN 2-86743-219-7, OCLC 466680895), p. 90-91.

- « Camouflage », Normandie, no 714, , p. 3 col. 2.

- Élisabeth Chirol (dir.), Jacques Delécluse, Alain Gaspérini, Arlette Gaspérini et Jacqueline Prévost, Le Guide de Rouen, Lyon, La Manufacture, , 2e éd. (1re éd. 1988) (ISBN 9782737702389), p. 103.

- Bernard Beck, Châteaux forts de Normandie, Rennes, Ouest-France, , 158 p. (ISBN 2-85882-479-7), p. 149.

- Nicolas Mengus, Châteaux forts au Moyen Âge, Rennes, Éditions Ouest-France, , 283 p. (ISBN 978-2-7373-8461-5), p. 119.

Voir aussi

Bibliographie

- Bibliographie relative à Jeanne d'Arc

- Yvon Pailhès, Rouen : un passé toujours présent… : rues, monuments, jardins, personnages, Luneray, Bertout, , 285 p. (ISBN 2-86743-219-7, OCLC 466680895), p. 88-89 ;

- Jules Adeline, Le Donjon du vieux château, in La Normandie Monumentale et Pittoresque, Seine-inférieure, 1893, Le Havre, Lemale et Cie, imprimeurs, éditeurs, p. 9-12.

- Jules Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc dite La Pucelle, publiés pour la première fois d’après les manuscrits de la Bibliothèque nationale, suivis de tous les documents historiques qu'on a pu réunir et accompagnés de notes et d'éclaircissements, Paris, Renouard, 1841-1849, 5 vol. (ouvrage consultable en ligne).

- Ernest O'Reilly, Les deux Procès de condamnation, les enquêtes et la sentence de réhabilitation de Jeanne d'Arc, mis pour la première fois intégralement en français, d'après les textes latins originaux officiels, avec notes, notices, éclaircissements, documents divers et introduction, Paris, Plon, 1868, 2 vol.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à l'architecture :

- Le Souvenir de Jeanne d'Arc à Rouen