Tonkünstler-Societät

La Tonkünstler-Societät ( « Société des musiciens » ) était une société de bienfaisance pour les musiciens de Vienne, qui a duré du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle. Son but était de « soutenir les musiciens retraités et leurs familles »[1]. À partir de 1772[2], la société a organisé une série de concerts de bienfaisance, souvent avec de grands groupes d'interprètes, au cours desquels étaient interprétées des œuvres des principaux compositeurs de la période classique, notamment Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven.

Histoire

La Société a été fondée par Florian Gassmann en 1771. Elle était également connue sous le nom de « Gesellschaft der Wiener Tonkünstler zum Unterhalte ihrer Witwen und Waisen » , c'est-à-dire « Société des musiciens viennois pour le soutien de leurs veuves et orphelins »[3]. Jusqu'en 1811 (année de la fondation de la Gesellschaft der Musikfreunde), elle était la seule organisation privée à offrir des concerts à Vienne[3].

La Société était fortement soutenue par l'aristocratie (qui était, avec l'Église, le principal employeur de musiciens à l'époque). Dans son décret () autorisant la fondation de la Société, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche a également fait une contribution initiale au fonds de la Société d'un montant de 500 ducats (environ 2000 florins)[3]. Plus tard, le diariste Karl von Zinzendorf a observé que la participation aux concerts de charité de la Société était considérée comme une sorte de devoir pour les membres de la noblesse. La Société a servi de modèle à des organisations comparables, non seulement dans l'Empire autrichien mais aussi à Berlin (1801) et à Saint-Pétersbourg (1802)[3].

Les représentations de la Société étaient données selon un calendrier qui est resté assez constant au fil des ans : deux représentations au moment de Pâques, et deux autres juste avant Noël. Dans ses premières années, l'organisation était assez aventureuse, montant des représentations d'œuvres nouvelles ou récentes. Vers 1800, le traditionalisme s'est installé, et les programmes mettaient désormais l'accent sur la musique qui était devenue vénérable, y compris de nombreuses représentations (initialement dirigées par le compositeur) des deux grands oratorios de Haydn, La Création et Les Saisons. En effet, en 1862, l'organisation se rebaptise du nom de Haydn : (Haydn, Witwen- und Waisen-Versorgungs-Verein der Tonkünstler in Wien = « Haydn : Société des musiciens pour le soin des veuves et des orphelins à Vienne » ).

La Société a perduré jusqu'en 1939, date à laquelle le 9 mars, le gouvernement national-socialiste allemand l'a abolie[4] ; l'Allemagne avait annexé l'Autriche l'année précédente (l'Anschluss).

Du point de vue de l'histoire de la musique, la plus grande importance de la Société se situe dans sa première période, jusqu'au début des années 1800, lorsqu'elle a joué un rôle important dans la création ou la diffusion d'œuvres musicales encore acclamées à ce jour. Par la suite, après que les concerts publics se soient multipliés ailleurs et que la programmation de la Société soit devenue conservatrice, l'importance historique de la Société a diminué et les mentions de l'organisation dans les travaux des spécialistes de la musique sont rares.

Les forces vives de la Société

La Société était inhabituelle par la taille des orchestres et des chœurs qui participaient à ses concerts. Pour les concerts des 1er et 3 avril 1781, où Mozart a fait sa première apparition avec la Société (voir ci-dessous), il y avait 40 violons, 8 altos, 9 violoncelles, 11 contrebasses, 2 flûtes, 7 hautbois, 6 bassons, 2 cors anglais, 4 cors, 2 trompettes et 1 timbalier, soit un total de 92 personnes. Le chœur comptait un total combiné de 28 sopranos et altos (tous des garçons), 13 ténors et 13 basses, soit un total de 146 interprètes. Des effectifs comparables ont été employés les autres années[5]. Dans une lettre adressée à son père Leopold , Mozart s'émerveille de la taille de l'orchestre et se réjouit de la qualité de sa symphonie lors du concert.

Ces chiffres ont été rendus possibles par le fait que la participation aux concerts de la Société était obligatoire pour tous les membres (sinon ils devaient payer une petite somme en compensation). En outre, certains membres potentiels de la Société se sont également produits[6].

Dexter Edge (en) suggère qu'il ne faut pas supposer que de telles forces ont été utilisées pour tous les numéros du programme ; les concertos en particulier ont peut-être simplement utilisé un sous-ensemble de musiciens pour un meilleur équilibre[7].

Relations avec les grands compositeurs de l'époque classique

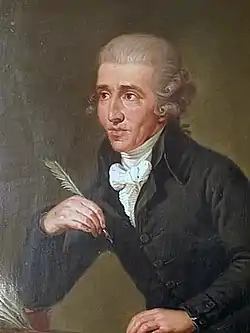

Bien que la Société soit fréquemment mentionnée dans les biographies de Haydn, Mozart et Beethoven, seul Haydn en a fait partie, et ce dans des circonstances exceptionnelles. Haydn a composé sa première œuvre pour la Société en 1773 (Il ritorno di Tobia ; voir ci-dessous). En 1778, il adhère à la Société et paie ses frais d'inscription, mais on lui demande en plus d'écrire gratuitement d'autres compositions à la demande de la Société. Haydn refuse et sa demande d'adhésion est rejetée[8]. Les relations entre Haydn et la Société restent froides pendant un certain temps. En 1781, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord pour la reprise de Il ritorno di Tobia, mais pour les concerts du printemps 1784, ils parviennent à un arrangement[9]. Les œuvres de Haydn continuent par la suite à figurer dans les programmes de la Société. Haydn n'est finalement devenu membre qu'en 1797 ; à ce moment-là, ses nombreuses contributions aux concerts de charité de la Société au fil des ans ont amené la Société à le nommer membre honoraire[3].

Mozart a tenté de devenir membre en 1785, à peu près au moment où son Davide penitente a été joué par la Société (voir ci-dessous). La procédure de candidature est bloquée en raison de l'obligation faite à Mozart de produire son acte de naissance (il était né dans la lointaine Salzbourg, ce qui rendait la chose plus difficile). Mozart a promis à deux reprises de le fournir, mais ne l'a jamais fait[10]. Sa lenteur n'était pas judicieuse, car à sa mort en 1791, il laissait à la fois de nombreuses dettes et une femme (Constanze Mozart) avec deux jeunes enfants. Heureusement, Constanze s'est avérée être une femme d'affaires avisée et a finalement réussi à obtenir la prospérité grâce à la publication des œuvres de son mari.

Bien que ses œuvres aient été interprétées par la Société, Beethoven n'a jamais été inscrit en tant que membre[11], mais la Société l'a honoré pour ses services (tout comme Haydn) en lui offrant un laissez-passer pour tous ses concerts[12].

Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn dans les concerts de la Société

Le plus souvent, un concert de la Société programmait une grande œuvre (généralement un oratorio), complétée par des œuvres plus petites, souvent pour solistes ou petits ensembles. Les petites œuvres étaient généralement choisies de manière à être différentes les deux soirs où le concert était donné. Haydn a été représenté plusieurs fois en tant que compositeur de la grande œuvre et parfois des petites œuvres ; au cours de leur vie, Mozart et Beethoven ont été les compositeurs de la grande œuvre une seule fois chacun, et plusieurs fois des petites œuvres.

Haydn

- 2 et 4 avril 1775 : Joseph Haydn dirige les premières représentations de son oratorio Il ritorno di Tobia ; l'œuvre a été commandée par la Société. Le livret de l'œuvre est en italien, ce qui reflète la pratique de la Société dans ses premières années, suivant la tradition de la cour impériale ; plus tard, la Société s'orientera vers des œuvres en langue allemande[13]. Haydn a fait venir de la cour d'Esterházy la plupart des solistes vocaux pour son oratorio, ainsi que ses collègues pour jouer les concertos des œuvres plus courtes : son violon solo Luigi Tomasini a joué un concerto pour violon le 2, Xavier Marteau un concerto pour violoncelle le 4[14]. Smither écrit : « L'oratorio a eu un énorme succès et a attiré l'attention des Viennois sur l'extraordinaire capacité de Haydn »[15].

- 17 mars 1777. Diverses œuvres sont jouées, dont un chœur de Il ritorno di Tobia[16].

- 12 et 14 mars 1780. Diverses oeuvres, dont le 14 une "grande symphonie nouvelle" de Haydn[17].

- 23 et 23 décembre 1783 : " symphonies " et chœurs de Haydn, que l'on pense être tirés de Il ritorno di Tobia[18]. L'œuvre de Mozart était également représentée ; voir ci-dessous. Ce concert est supposé être l'occasion de la première rencontre entre Haydn et Mozart, qui devinrent de bons amis[19].

- 28 et 30 mars 1784 : Haydn dirige son Il ritorno di Tobia dans une version révisée avec deux nouveaux chœurs[20]. Cette fois, les solistes vocaux sont d'éminents chanteurs basés à Vienne, dont Caterina Cavalieri et Nancy Storace[9].

- 13 et 17 mars 1785 : la première partie comprenait une symphonie de Haydn. Pour la programmation principale, voir la même date sous "Mozart" ci-dessous.

- 15 et 16 avril 1792 : Un programme de divers compositeurs, dont une symphonie et un chœur de Haydn, alors absent de Vienne pour le premier de ses deux séjours à Londres[21].

- 23 et 24 mars 1793 : Haydn, maintenant de retour à Vienne, dirige les exécutions de trois de ses symphonies londoniennes (en) récemment achevées[22].

- 12 et 13 avril 1794 : Un programme de divers compositeurs, dont la symphonie « La surprise » de Haydn. Haydn est à nouveau en déplacement à Londres pour son deuxième voyage[22].

- 1 et 2 avril 1798 : Haydn dirige ses Sept Dernières Paroles du Christ lors de la première publique de la nouvelle version avec parties chorales[23]. Le premier soir, Beethoven a une part dans le programme ; voir ci-dessous.

- 22 et 23 décembre : Première de l'aria de concert Solo et pensoso de Haydn, interprétée par la soprano "Demoiselle Flamm". La Symphonie militaire est également jouée.

- 17 et 18 mars 1799 : Les Sept Dernières Paroles sont à nouveau jouées sous la direction de Haydn.

- 22 et 23 décembre 1799 : Première représentation par la Société de La Création de Haydn, sous la direction du compositeur. L'œuvre est manifestement si populaire que la Société peut augmenter sa collecte de fonds en doublant le prix normal des billets[24].

- 1800 : Les quatre représentations de cette année sont celles de La Création[24]. Haydn, dont la santé devient précaire, passe la tâche de diriger les représentations de décembre à Paul Wranitzky[25].

- Printemps 1801 : De nouveau Les Sept Dernières Paroles sous la direction de Haydn[26].

- 22 et 23 décembre 1801 : La première représentation par la Société des Saisons de Haydn, sous la direction du compositeur[24].

- 1802 : Les quatre représentations de cette année-là étaient toutes des Saisons[27].

- 1808 : Il ritorno di Tobia de Haydn fait une troisième apparition, cette fois dans une version révisée par l'élève du compositeur âgé, Sigismund Neukomm[28]. La représentation du 22 décembre a nécessité le travail de la plupart des musiciens hautement qualifiés de Vienne, avec des conséquences regrettables pour un concert désormais célèbre (en) qui avait lieu à Vienne le même soir, au bénéfice pour Ludwig van Beethoven.

Haydn meurt en 1809. La Création et les Saisons sont restées, au fil des décennies, des œuvres fréquemment choisies par la Société pour être jouées.

Mozart

- 21 et 25 mars 1773. L'œuvre principale du programme était Santa Elena al Calvario, un oratorio de Johann Adolf Hasse. Le concert comprenait également les débuts publics à Vienne des deux frères clarinettistes Anton et Johann Stadler, qui devaient jouer dans de nombreuses œuvres de Mozart après son installation à Vienne dans les années 1780 ; voir notamment les 22 et 23 décembre 1789 ci-dessous[29] - [11].

- 1er et 3 avril 1781 : Le drame musical Die Pilgrime auf Golgatha de Johann Georg Albrechtsberger. Les solistes vocaux étaient Caterina Cavalieri, Therese Teyber, Johann Valentin Adamberger et Ludwig Fischer, tous membres de la compagnie d'opéra allemande de l'empereur Joseph II, qui allaient tenir les rôles principaux lors de la première de Die Entführung aus dem Serail de Mozart l'année suivante. Pour la représentation du 3 avril seulement, le programme a été augmenté ; c'était la première apparition publique de Mozart adulte à Vienne. Une symphonie de Mozart a été jouée, qui, selon Otto Erich Deutsch, était la n° 34. Il a également improvisé au piano. Mozart n'était arrivé que récemment à Vienne, où il allait passer le reste de sa carrière, et était encore au service de l'archevêque Colloredo[11]. La Société a dû faire pression sur l'archevêque pour obtenir les services de Mozart[30].

- Les 23 et 23 décembre 1783 : Le programme comprenait " un nouveau rondo " de Mozart chanté par Adamberger ; Deutsch suggère que cette œuvre était Misero ! o sogno!/Aura che intorno, K. 431[31]. Le 22 seulement, le programme comprenait également un concerto pour piano de Mozart avec le compositeur comme soliste[20]. Ce concert est supposé être l'occasion de la première rencontre entre Haydn et Mozart, qui devinrent de bons amis.

- 13 et 17 mars 1785 : En deuxième partie a été jouée la première du Davide penitente, K. 469 de Mozart, qui avait été commandé par la Tonkünstler-Societät. La majeure partie de la musique est dérivée de la Grande Messe en ut mineur K. 427 (1782-83), restée inachevée. La représentation a eu lieu au Burgtheater. De manière inhabituelle, ces représentations ont été peu suivies ; la première nuit n'a rapporté que 733 florins (216 payés par l'Empereur), et la deuxième nuit seulement 163 florins d'un public d'environ 200 personnes[32].

- 22 et 23 décembre 1785. L'oratorio Esther de Carl Ditters von Dittersdorf, dirigé par Antonio Salieri. Entre les deux parties, le concert du 22 décembre présente un concerto pour violon joué par Joseph Otter ; le 23, Mozart occupe ce créneau horaire en jouant un de ses concertos pour piano (non identifié). Le critique du Wiener Zeitung écrit : « Nous nous abstenons de mentionner l'accueil favorable [du concerto de Mozart], car nos éloges sont superflus au vu de la renommée méritée de ce maître »[33].

- 22 et 23 décembre 1789 : La cantate Il natale d'Apollo de Vincenzo Righini est jouée au Burgtheater . La belle-sœur de Mozart, Josepha Hofer, qui chantera plus tard la première Reine de la nuit dans La Flûte enchantée, était l'une des solistes vocales ; les autres collègues de Mozart qui ont chanté étaient Cavalieri (voir ci-dessus) et Vincenzo Calvesi (en) (le premier Ferrando dans Così fan tutte). Lors du concert du 22 décembre, on a également entendu la première exécution connue du quintette pour clarinette de Mozart. Le clarinettiste était l'ami de Mozart, Anton Stadler[34].

- 16 et 17 avril 1791 : Lors d'un concert avec la musique de plusieurs compositeurs, la musique de Mozart est à nouveau représentée : un air est chanté par sa belle-sœur Aloysia Lange, et une " grande symphonie " est jouée[35]. Rushton suggère que cette dernière était la 40e symphonie, dans sa version révisée avec des parties de clarinette[36].

Mozart est mort en 1791.

- 22 et 23 décembre 1815. L'œuvre principale était l'oratorio Alexander's Feast de Haendel, dans la version révisée par Mozart avec des parties de vents supplémentaires[37].

- 27 et 28 mars 1836. L'œuvre principale était l'oratorio Messiah de Haendel, dans la partition révisée par Mozart avec des parties de vents supplémentaires[38].

Beethoven

- 29 mars 1795 : première apparition publique de Beethoven en concert à Vienne. Il joue l'un de ses deux premiers concertos pour piano ; lequel n'est pas connu[39]. Première de l'oratorio Gioas re di Giuda d'Antonio Casimir Cartellieri en complément de deux de ses symphonies en ut mineur et en mi bémol majeur.

- 23 décembre 1797 : au programme, l'ensemble des variations de Beethoven sur l'air de Là ci darem la mano (en) de l'opéra Don Giovanni de Mozart, pour deux hautbois et cor anglais[12].

- 1 et 2 avril 1798 : Dans un concert dont l'œuvre principale était Les Sept Dernières Paroles du Christ de Haydn (voir ci-dessus), Beethoven a eu sa part dans le programme de la première soirée, en interprétant la partie de piano dans son quintette pour piano et vents.

- 30 et 31 mars 1817 : œuvres du désormais célèbre Beethoven : sa Septième Symphonie et son oratorio Christus am Ölberge[40].

- 24 et 26 mars 1839 : le programme comprend des œuvres de Beethoven, décédé en 1827 : le deuxième mouvement de la Septième Symphonie et sa cantate Der glorreiche Augenblick (en), interprétée sur un texte de Friedrich Rochlitz intitulé Preis der Tonkunst (« À la louange de la musique »)[41].

Mendelssohn

- 22 et 23 décembre 1857 : Elias de Felix Mendelssohn (1809-1847)[42]. L'œuvre, créée ailleurs en 1846, avait rejoint les rangs des œuvres classiques susceptibles d'être interprétées par une société d'oratorio.

Notes et références

- Oxford Music Online, article "Tonkünstler-Societät".

- Oxford Music Online, article "Vienna".

- (de) « Haydn-Verein - Wiener Tonkünstler-Societät » [archive du ] (consulté le ).

- Fritz-Hilscher and Kretschmer (2011:299), Steblin p. 140

- Source pour les nombres: Edge (1992:80)

- Edge (1992:79)

- Edge (1992:80)

- Jones (2009:114–115). Ses frais d'inscription lui ont été retournés.

- Jones (2009:115)

- Deutsch (1965:236)

- Pohl 1871, p. 60.

- Steblin (143)

- Jones (2009:73)

- Jones (2009:40, 73)

- Smither 1977: 161; New Grove, "Joseph Haydn", § 3.

- Pohl 1871, p. 58.

- Pohl 1871, p. 59.

- Jones (2009)

- voir, e.g. Eisen and Keefe (2006:212-213)

- Pohl 1871, p. 61.

- Pohl 1871, p. 63.

- Pohl 1871, p. 64.

- Jones (2009:192)

- Pohl 1871, p. 66.

- Jones (2009:206)

- Jones (2009:207)

- Pohl 1871, p. 67.

- Smither 1977:161)

- Rice (2003:160).

- Abert 2007

- Deutsch 1965:220

- Abert 2007

- Deutsch (1965:259)

- Deutsch (1965:358–359); Lawson (1996:27)

- Lawson (1996:27)

- Rushton (2006:210)

- Pohl 1871, p. 69.

- Pohl 1871, p. 73.

- Pohl 1871, p. 49.

- Pohl 1871, p. 70.

- Pohl 1871, p. 74.

- Pohl 1871, p. 76.

Bibliographie

- (en) Otto Erich Deutsch, Mozart: A Documentary Biography, Stanford, Stanford University Press, , 692 p. (ISBN 9780804702331).

- (en) Dexter Edge (en), « Mozart's Viennese orchestras », Early Music, vol. 20, , p. 64–88.

- (en) Cliff Eisen (en) et Simon P. Keefe (en), The Cambridge Mozart Encyclopedia, Cambridge, Cambridge University Press, , 674 p. (ISBN 978-0521712378) .

- (de) Elisabeth Theresia Fritz-Hilscher et Helmut Kretschmer, Wien, Musikgeschichte, Münster, LIT Verlag, , 760 p. (ISBN 978-3-643-50368-8).

- (en) David Wyn Jones (en), The Life of Haydn, Cambridge, Cambridge University Press, , 264 p. (ISBN 978-0521895743).

- (en) Colin Lawson (en), Mozart: Clarinet Concerto, Cambridge, Cambridge University Press, , 124 p. (ISBN 978-1139166737).

- (de) Carl Ferdinand Pohl, Denkschrift aus Anlass des hundert-jährigen Bestehens der Tonkünstler-Societät, im Jahre 1862 reorganisirt als "Haydn", Witwen und Waisen-Versorgungs-Verein der Tonkünstler in Wien, Vienne, Tonkünstler-Societät "Haydn", (lire en ligne).

- (en) Albert R. Rice, The Clarinet in the Classical Period, Oxford, Oxford University Press, , 316 p. (ISBN 978-0195144833, lire en ligne).

- (en) Julian Rushton, Mozart, Oxford, Oxford University Press, , 320 p. (ISBN 978-0199726912).

- (en) Howard E. Smither, A History of the Oratorio, UNC Press Books, .

- (en) Rita Steblin (en), « Beethoven Mentions in Documents of the Viennese Tonkünstler-Societät, 1795 to 1824 », Bonner Beethoven-Studien, vol. 10, 2012), p. 139-188 (lire en ligne).