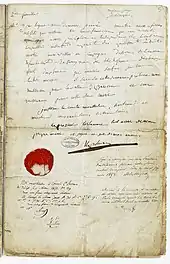

Testament (droit français)

En droit français, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

Le testament permet donc de faire, sans contrepartie, un legs, qui ne prendra effet qu'après le décès.

Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : 1) acte unilatéral 2) acte à cause de mort 3) acte révocable 4) acte formel.

Histoire

.jpg.webp)

Il se répand en Occident avec les testaments de croisade, rédigés par les croisés avant leur départ pour la croisade. C'est par un testament de croisade que Louis VIII de France, crée les premiers apanages en faveur de ses fils puînés, Alphonse de Poitiers, Robert d'Artois et Charles d'Anjou.

Au Moyen Âge et à l'époque moderne, le testament est un acte à la fois économique et religieux. Cela se traduit par le choix d'un lieu de sépulture en début d'acte et l'ordonnance de dons en faveur de religieux ou d'institutions charitables[1]. Pour Jacques Le Goff, le testament est un « passeport pour le ciel"[2]. Lisane Lavanchy en donne une lecture socio-économique en écrivant que « les testaments justifient des droits sur les terres des grands propriétaires que sont la noblesse et l’Église »[3]. Marie-Thérèse Lorcin en donne une définition synthétique qui permet de poser de façon très claire la complexité de l’étude du document : « Le testament n’est pas simplement […] un ensemble de clauses pieuses dont l’intéressé choisit le coût et les bénéficiaires. C’est aussi un règlement de succession, dont les dispositions n’ont rien d’automatique"[4].

Aspects légaux

Capacité de tester

La capacité de tester dépend de la capacité civile et de la capacité de discernement.

Réserve et quotité disponible

Certaines classes d'héritiers, généralement les enfants survivants et le conjoint, jouissent d'une réserve dont ils ne peuvent être privés à moins d'être déshérités. La part de la succession excédant la réserve constitue la quotité disponible.

Testament en France

Les règles encadrant les testaments sont prévues par les articles 893 et suivants du Code civil français. Dans neuf successions sur dix, il n'y a pas eu de testament. Le testament olographe, le plus simple et le plus courant, contient neuf fois sur dix des omissions, des ambiguïtés ou des imprécisions quand il est fait seul à la maison. Depuis , la presse évoque régulièrement la notion de « testament en ligne », service destiné à faciliter cette démarche[5].

Capacité juridique

En principe, il faut être âgé de plus de 18 ans. Toutefois, les mineurs émancipés peuvent établir un testament, et les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent disposer de la moitié de leurs biens.

Les majeurs sous tutelle ne peuvent établir de testament qu'après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. En aucun cas, le tuteur ne pourra l'assister ni le représenter à l'acte.

Capacité de fait

Il faut de plus être reconnu « sain d'esprit » pour rédiger un testament valable.

En cas de contestation, c'est au juge de décider si le testateur (celui qui a fait le testament) était ou non en pleine possession de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament.

Biens susceptibles d'être légués

Le de cujus ne peut léguer que les biens lui appartenant en propre qui sont susceptibles d'être vendus.

On ne peut pas léguer son nom ou un titre honorifique.

Réserve et quotité disponible

Les personnes sans enfants (qui sont les seuls réservataires avec le conjoint survivant, depuis la nouvelle loi de 2007) peuvent disposer de l'ensemble de leurs biens.

Dans le cas contraire, une partie des biens leur revient obligatoirement, la « réserve » (par exemple, pour une personne avec deux enfants, deux tiers de la succession leur revient, un tiers chacun pour les héritiers réservataires, et le troisième tiers est la quotité disponible qu'elle peut répartir à sa convenance).

L'exhérédation de la réserve est impossible. En revanche, la quotité disponible est disposable librement du reste.

Depuis la loi n° 2006-728 du , portant réforme des successions et des libéralités, en vigueur le , les ascendants ne sont plus héritiers réservataires. Néanmoins, ils bénéficient toujours d'un droit dit « de retour légal », qui leur permet de reprendre les biens donnés au défunt (leur enfant ou petit-enfant), dans la limite des parts héréditaires prévues par la loi (un quart par parent)[6].

Répartitions possibles

Plusieurs options existent :

- faire un legs universel, léguer tous ses biens à une ou plusieurs personnes ;

- léguer des biens à titre universel, léguer une partie des biens à une ou plusieurs personnes, selon une quote-part ;

- faire des legs particuliers, léguer un ou plusieurs biens à une ou plusieurs personnes.

Différentes formes de testament

Il existe quatre formes de testaments, l'article 968 du Code civil interdisant le testament conjonctif[note 1] :

Testament olographe

C'est la forme de testament la plus courante :

- il est rédigé à la main par le testateur : il ne doit pas être tapé à la machine, même en partie ;

- il est écrit sur papier libre, ou tout support « durable » (peu importe le support de son écriture : papier, linge, vitre, mur, carte postale[7]), daté précisément et signé de la main du testateur.

Testament authentique

C'est un acte authentique, reçu par deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins :

- le testateur dicte le testament, et le notaire l'écrit ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ;

- le testament est lu au testateur et signé par ce dernier, en présence du notaire et des témoins, qui le signent ensuite ;

- la rédaction occasionne des frais.

Testament mystique

Il s'agit de la combinaison des deux premiers, mais il est peu utilisé :

- le texte est dactylographié ou écrit à la main par le testateur ou une autre personne. Ensuite, il est signé par le testateur et présenté clos et cacheté devant un notaire en présence de deux témoins ;

- le notaire dresse un procès-verbal de la remise ;

- la rédaction occasionne des frais.

Testament international

Issu de la Convention de Washington du , en vigueur en France depuis le . C'est une forme simplifiée rendant inutile le testament mystique. Non limitée aux relations internationales, cette forme peut être utilisée, même sans lien d'extranéité.

Le but est d'instituer une forme testamentaire reconnue valable par le plus grand nombre d'états.

Il y a des formes légales à peine de nullité (formalité solennelle) :

- il est écrit par le testateur ou un tiers. La langue n'importe pas et peut être écrit ou non à la main ;

- devant deux témoins et une personne habilitée à instrumenter (en France, le notaire) : « ceci est son testament et qu'il en connaît son contenu » ;

- il est signé par le testateur.

Il y a des formes légales à peine d'irrecevabilité :

- la date doit être à la fin du testament. La preuve peut se faire par tous les moyens ;

- une personne habilitée doit attester que les formalités ont été respectées : qu'un exemplaire a été fourni au testateur et un autre conservé par le notaire. C'est la preuve de validité ;

- il doit être inscrit au fichier central des dispositions testamentaires.

Révocation et annulation

Il est possible à tout moment de révoquer ou de modifier un testament.

Pour le révoquer, il faut :

- soit faire un acte de déclaration de changement de volonté devant notaire ; l'acte est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ;

- soit faire un nouveau testament, annulant le précédent, quelle qu'en soit la forme.

S'il y a un testament olographe chez soi, il peut, à tout moment, être détruit (en le déchirant, en le brûlant…). Le bien légué peut aussi être vendu.

La révocation est possible aussi :

- si le légataire n'exécute pas les charges imposées par le testateur ;

- en cas « d'ingratitude » du légataire à l'encontre du testateur (sévices, injures…).

La demande de révocation est examinée par le tribunal de grande instance du lieu de la succession.

L'annulation du testament est possible :

- en cas de non-respect des formes (par exemple, testament olographe tapé à la machine, absence de date) ;

- si le testateur n'était pas sain d'esprit ou était incapable juridiquement ;

- si le bénéficiaire n'a pas le droit de recevoir de legs (par exemple, le médecin ayant soigné le testateur).

L'assignation en nullité du testament doit être adressée devant le tribunal de grande instance du lieu de la succession.

Bibliographie

- Lisane Lavanchy, Écrire sa mort, décrire sa vie. Testaments de laïcs lausannois (1400-1450), Lausanne, Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 2003.

- Marie-Thérèse Lorcin, Vivre et mourir en Lyonnais à la fin du Moyen Age, Paris, CNRS, 1981.

- Marie-Thérèse Lorcin, « D’abord il dit et ordonna… », Testaments et société en Lyonnais et Forez à la fin du Moyen Âge, Lyon, PUL, 2007.

- Marie-Claude Marandet, Le Souci de l’au-delà : la pratique testamentaire dans la région toulousaine (1300-1450), Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 1998.

- Henri Auffroy, Évolution du testament en France des origines au XIIIe siècle, Paris, Rousseau, 1899.

- Louis de Charrin, Les testaments dans la région de Montpellier au Moyen Âge, Ambilly, Presses de Savoie, 1961.

- Jacques Chiffoleau, La Comptabilité de l’au-delà : les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge (vers 1320-1380), Rome, École française de Rome, 1980.

- Jean-Pierre Deregnaucourt, Autour de la mort à Douai. Attitudes, pratiques et croyances, 1250-1500, Lille, université Lille-III, 1993, thèse dactylographiée.

- Marguerite Gonon, Les Institutions et la société en Forez au XIVe siècle d’après les testaments, Mâcon, Association des chartes du Forez, 1960.

Notes et références

Notes

- Testament qui contient dans le même acte des dispositions faites par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou de disposition mutuelle. La loi française autorise uniquement comme institution contractuelle la donation au dernier vivant.

Références

- Stéphanie Huart, Les testaments, miroirs de la vie quotidienne ? L’exemple de Valenciennes au XVe siècle (mémoire de master 1, université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis), Valenciennes,

- LE GOFF Jacques, La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Arthaud, , p. 24

- LAVANCHY Lisane, Ecrire sa mort, décrire sa vie. Testaments de laïcs lausannois (1400-1450),, Lausanne, Cahiers Lausannois d’histoire médiévale, , p. 6

- LORCIN Marie-Thérèse, Vivre et mourir en Lyonnais à la fin du Moyen Âge, Paris, CNRS, , p. 3-4

- Delphine de Mallevoüe, « L'e-testament suscite la colère des notaires », sur lefigaro.fr, .

- Bénéficiaires du testament - Service-public.fr.

- Henri Mazeaud, Jean Mazeaud, Michel de Juglart, Leçons de droit civil. Successions, libéralités, Editions Montchrestien, 1977, p. 285.