Taxonomie du blé

La taxonomie du blé présente les caractéristiques génétiques et morphologiques du blé qui influencent sa classification et donnent les noms botaniques du blé les plus courants dans l’usage actuel (voir tableau des espèces de blé). Pour des informations sur la culture et les utilisations du blé, voir l’article blé. Pendant 10 000 ans de culture, de nombreuses formes de blé ont évolué sous l’effet de la sélection par l’homme. Cette diversité s’est traduite par une grande confusion dans la dénomination des blés.

Aegilops et Triticum

Le genre Triticum comprend les espèces sauvages et domestiques généralement considérées comme du blé.

Dans les années 1950, la conscience croissante de la similarité génétique (y inclus certains génomes partagés) des égilopes sauvages (Aegilops) conduisit certains botanistes à fusionner Aegilops et Triticum en un genre unique, Triticum. Cette approche est parfois encore suivie (par des généticiens principalement), mais n’a pas été largement adoptée par les taxonomistes. Les Aegilops sont morphologiquement très distincts des Triticum, avec des glumes arrondies plutôt que carénées.

Le genre Aegilops est important dans l’évolution du blé pour son rôle dans deux événements d’hybridation importants. L’amidonnier sauvage (Triticum dicoccoides et Triticum araraticum) est le résultat de l’hybridation d’un blé sauvage, Triticum urartu, et d’une égilope encore non identifiée, probablement similaire à Aegilops speltoides. Les blés hexaploïdes (par exemple Triticum aestivum et Triticum spelta) sont le résultat d’une hybridation entre des blés tétraploïdes domestiqués, probablement Triticum dicoccon ou Triticum durum, et d’une autre égilope, Aegilops tauschii (connue aussi comme Aegilops squarrosa).

Anciennes classifications

Les botanistes de la période classique, comme Columelle, et les herbiers des XVIe et XVIIe siècles, ont classé les blés en deux groupes, Triticum correspondant aux blés nus, et Zea correspondant aux blés vêtus (à glumes adhérentes).

Linné reconnut cinq espèces, toutes domestiquées :

- Triticum aestivum, blé barbu de printemps

- Triticum hybernum, blé d'hiver sans barbe,

- Triticum turgidum L. subsp. turgidum, blé poulard

- Triticum spelta, épeautre,

- Triticum monococcum, engrain.

Les classifications ultérieures ont augmenté le nombre d’espèces décrites, mais ont continué à donner le statut d’espèce à des variantes relativement mineures, comme les formes d’hiver opposées aux formes de printemps. Les blés sauvages n’ont pas été décrits jusqu’au milieu du XIXe siècle à cause du faible niveau des explorations botaniques au Proche-Orient où ces plantes sont spontanées.

Le développement d’une classification moderne est né de la découverte, dans les années 1920, que le blé se subdivisait en trois niveaux de ploïdie.

Caractères importants du blé

Niveau de ploïdie

Comme chez de nombreuses graminées, la polyploïdie est commune chez le blé. Cependant, tous les blés ne sont pas polyploïdes, il existe quatre blés diploïdes, Triticum monococcum, Triticum sinskajae,Triticum urartu et Triticum boeoticum. Ce dernier est l’ancêtre sauvage de l’engrain domestiqué, Triticum monococcum. Les cellules des blés diploïdes contiennent deux jeux de sept chromosomes, l’un venant de la mère et l’autre du père (2n=2x=14, où 2n est le nombre de chromosomes de chaque cellule somatique et x est le nombre de chromosomes de base).

Les blés polyploïdes sont tétraploïdes (quatre jeux de chromosomes, 2n = 4x = 28), ou hexaploïdes (six jeux de chromosomes, 2n =6x = 42). Les blés sauvages tétraploïdes sont l’amidonnier sauvage, Triticum dicoccoides.

Il n’existe pas de blés hexaploïdes sauvages, mais on peut parfois rencontrer des formes subspontanées de blé commun. Les blés hexaploïdes ont évolué sous l’effet de la domestication. Des analyses génétiques ont montré que les blés hexaploïdes originaux étaient le résultat de croisements entre des blés domestiqués tétraploïdes, tels que Triticum dicoccon ou Triticum durum, et une égilope sauvage, Aegylops tauschii.

La polyploïdie est importante pour la classification du blé pour trois raisons :

- les blés partageant le même niveau de ploïdie seront plus étroitement apparentés entre eux ;

- le niveau de ploïdie influence certaines caractéristiques de la plante ; ainsi, un plus haut niveau de ploïdie tend à être lié à une taille de cellule supérieure ;

- la polyploïdie apporte de nouveaux génomes dans une espèce. Par exemple, Aegilops tauschii a apporté le génome D chez les blés hexaploïdes, leur conférant une plus grande résistance au froid et certaines caractéristiques morphologiques distinctes.

Génome

L’observation du comportement des chromosomes pendant la méiose et les résultats d’expériences d’hybridation ont montré que les génomes (jeux complets de matériel génétique) des graminées peuvent être regroupés en deux types distincts. Chaque type a reçu un nom, par exemple B ou D. Les graminées partageant le même génome seront plus ou moins interfertiles et peuvent être traitées par les botanistes comme une seule espèce. L’identification des types de génomes est évidemment un outil intéressant pour identifier les hybridations. Par exemple, si deux plantes diploïdes s’hybrident pour donner une nouvelle forme polyploïde (un allopolyploïde), les deux génomes originaux seront présents dans cette nouvelle forme. Plusieurs milliers d’années après l’événement original d’hybridation, l’identification des génomes composants permettra l’identification des espèces parentes originales.

Chez les Triticum, cinq génomes, tous présents originellement chez les espèces diploïdes, ont été identifiés :

- Am - présent chez l’engrain sauvage (Triticum boeoticum).

- Au - présent chez Triticum urartu (proche parent de Triticum boeoticum mais non interfertile).

- B - présent chez la plupart des blés tétraploïdes. Source non identifiée, mais similaire à Aegylops speltoides.

- G - présent dans le groupe des blés timopheevi. Source non identifiée, mais similaire à Aegylops speltoides.

- D - présent chez Aegylops squarrosa, et donc chez tous les blés hexaploïdes.

L’approche génétique de la taxonomie du blé (voir ci-dessous) considère la composition du génome pour définir chaque espèce. Comme il existe cinq combinaisons connues chez Triticum cela se traduit en cinq « super » espèces :

- Am, Triticum monococcum

- Au, Triticum urartu

- BAu, Triticum turgidum

- GAu, Triticum timopheevi

- BAuD, Triticum aestivum

Domestication

Il existe quatre espèces sauvages, croissant toutes dans des habitats rocailleux du Croissant fertile au Proche-Orient. Toutes les autres espèces sont domestiquées. Bien que relativement peu de gènes contrôlent la domestication, et que les formes sauvages et domestiquées sont interfertiles, les blés sauvages et domestiqués occupent des habitats totalement séparés. La classification traditionnelle donne plus de poids au statut d’espèce domestiquée.

Grains vêtus et grains nus

Tous les blés sauvages sont vêtus : ils ont des glumelles coriaces qui enveloppent étroitement les grains. Chaque paire de glumelles, lemma (lemme) et palaea (paléole), et les grains forment l’épillet. A maturité, le rachis (tige centrale de l’épi de céréales) se désarticule, permettant ainsi la dispersion des épillets.

Les premiers blés domestiqués, engrain et blé amidonnier, étaient vêtus comme leurs ancêtres sauvages, mais avec des rachis qui ne se désarticulaient pas à maturité. Pendant la période PPNB (Néolithique), environ 8000 ans av. J.-C., les formes de blés nus ont évolué, avec des glumes légères et des rachis totalement coriaces.

Le caractère grain vêtu ou grain nu est important dans la classification traditionnelle parce que les différentes formes sont habituellement cultivées séparément, et ont un traitement très différent après la moisson. Les blés vêtus nécessitent un traitement de décorticage supplémentaire pour ôter les glumes coriaces.

Morphologie

Outre la distinction grains vêtus / grains nus, d’autres critères morphologiques, par exemple la souplesse des épis ou le caractère ailé des glumes, sont importants dans la définition des différentes formes de blés. Certaines d’entre elles sont reprises dans des espèces individuelles accessibles par les liens de cette page, mais il convient de consulter des flores imprimées pour avoir une description complète et des clés d’identification.

Classifications traditionnelle et classification génétique

Bien que le nombre de types de blé reconnus soit resté raisonnablement stable depuis les années 1930, il y a maintenant des points de vue nettement divergents sur la manière de les transposer au niveau des espèces (approche traditionnelle) ou à un niveau infraspécifique (approche génétique). Le premier avocat de l’approche génétique fut Bowden dans une classification datant de 1959 (désormais plus historique qu’actuelle). Lui, et ses successeurs (généralement des généticiens), considèrent que les formes interfertiles devraient être traitées comme une seule espèce (concept d’espèce biologique). Ainsi, l’engrain et le blé dur devraient être considérées comme des sous-espèces (ou d’autres taxons infraspécifiques) d’une seule espèce tétraploïde définie par le génome BAu. La classification de Van Slageren (1994) est probablement la classification à base génétique la plus utilisée actuellement.

Les adeptes des classifications traditionnelles donnent plus de poids au critère d’habitat séparés des espèces traditionnelles, ce qui induit que ces espèces ne peuvent pas s’hybrider, et aux caractères morphologiques. Il y a également des arguments pragmatiques en faveur de ce type de classification : ainsi la plupart des espèces peuvent être désignées par un binôme latin, par exemple Triticum aestivum, alors qu’un trinôme serait nécessaire dans le système génétique, par exemple Triticum aestivum subsp. aestivum. Les deux approches sont également valides et toutes deux sont largement utilisées.

Classification infraspécifique

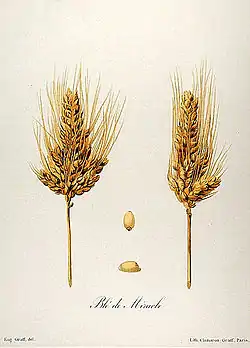

Au cours du XIXe siècle, des schémas élaborés de classification furent proposés dans lesquels les épis de blé étaient classés en variétés botaniques sur la base de critères morphologiques telle que la couleur et la pilosité des glumes ou la couleur du grain. Ces noms de variétés sont maintenant largement abandonnés, mais sont parfois encore employés pour des types particuliers tels le blé miracle, une forme de Triticum turgidum aux épis ramifiés, connu aussi comme Triticum turgidum L. var. mirabile Körn.

Le terme cultivar (abrégé en cv.) est souvent confondu avec espèce. En fait, il a une signification précise en botanique : il désigne une population distincte au sein d’une espèce cultivée, généralement commerciale et résultant d’une sélection délibérée. Les noms de cultivars sont toujours écrits en capitales, souvent placés entre deux apostrophes, et pas en italiques. Un exemple de nom de cultivar est Triticum aestivum cv. 'Pioneer 2163'. Un cultivar est souvent appelé variété par les agriculteurs, mais il est préférable d’éviter cet usage à cause du risque de confusion avec les variétés botaniques.

Tableau des espèces de blé

| Taxonomie du blé – deux schémas | |||

| Nom vernaculaire | Génome | Génétique (GRIN ) | Traditionnel (Dorofeev et al. 1979 ) |

| Diploïdes (2x), sauvages, grains vêtus | |||

| Engrain sauvage | Am | Triticum monococcum L. subsp. aegilopoides (Link) Thell. | Triticum boeoticum Boiss. |

| Au | Triticum urartu Tumanian ex Gandilyan | Triticum urartu Tumanian ex Gandilyan | |

| Diploïdes (2x), domestiqués, grains vêtus | |||

| Engrain, petit épeautre | Am | Triticum monococcum L. subsp. monococcum | Triticum monococcum L. |

| Tétraploïdes (4x), sauvages, grains vêtus | |||

| Amidonnier sauvage | BAu | Triticum turgidum L. subsp. dicoccoides (Korn. ex Asch. & Graebn.) Thell. | Triticum dicoccoides (Körn. ex Asch. & Graebner) Schweinf. |

| Tétraploïdes (4x), domestiqués, grains vêtus | |||

| Amidonnier, épeautre de Tartarie | BAu | Triticum turgidum L. subsp. dicoccum (Schrank ex Schubl.) Thell. | Triticum dicoccon Schrank ex Schübler |

| Blé d'Iran[1] | BAu | Triticum ispahanicum Heslot | Triticum ispahanicum Heslot |

| BAu | Triticum turgidum L. subsp. paleocolchicum A. Love & D. Love | Triticum karamyschevii Nevski | |

| Tétraploïdes (4x), domestiqués, grains nus | |||

| Blé dur | BAu | Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn. | Triticum durum Desf. |

| Blé poulard, gros blé | BAu | Triticum turgidum L. subsp. turgidum | Triticum turgidum L. |

| Blé de Pologne | BAu | Triticum turgidum L. subsp. polonicum (L.) Thell. | Triticum polonicum L. |

| Blé de Khorasan, Kamut | BAu | Triticum turgidum L. subsp. turanicum (Jakubz.) A. Love & D. Love | Triticum turanicum Jakubz. |

| Blé de Perse | BAu | Triticum turgidum L. subsp. carthlicum (Nevski) A. Love & D. Love | Triticum carthlicum Nevski in Kom. |

| Tétraploïdes (4x) - Groupe timopheevi | |||

| Sauvages, grains vêtus | |||

| GAu | Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk. subsp. armeniacum (Jakubz.) Slageren | Triticum araraticum Jakubz. | |

| Domestiqués, grains vêtus | |||

| GAu | Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk. subsp. timopheevii | Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk. | |

| Hexaploïdes (6x), domestiqués, grains vêtus | |||

| Épeautre ou grand épeautre | BAuD | Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. | Triticum spelta L. |

| BAuD | Triticum aestivum L. subsp. macha (Dekapr. & A. M. Menabde) Mackey | Triticum macha Dekapr. & Menabde | |

| BAuD | Triticum vavilovii Jakubz. | Triticum vavilovii (Tumanian) Jakubz. | |

| Hexaploïdes (6x), domestiqués, grains nus | |||

| Blé tendre blé barbu, froment | BAuD | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | Triticum aestivum L. |

| Blé hérisson | BAuD | Triticum aestivum L. subsp. compactum (Host) Mackey | Triticum compactum Host |

| Blé indien | BAuD | Triticum aestivum L. subsp. sphaerococcum (Percival) Mackey | Triticum sphaerococcum Percival |

Nota : un blanc dans la colonne « nom vernaculaire » indique qu’il n’existe pas de nom vernaculaire en français.

Notes explicatives sur les noms choisis

- Triticum boeoticum Boiss. – parfois subdivisé en deux sous-espèces :

- Triticum boeoticum Boiss. subsp. thaoudar (ReuTriticum ex Hausskn.) E. Schiem. – avec deux grains par épillet, présent dans l’est du Croissant fertile.

- Triticum boeoticum Boiss. subsp. boeoticum – un grain par épillet, Balkans.

- Triticum dicoccum Schrank ex Schübler est aussi appelé Triticum dicoccon Schrank.

- Triticum aethiopicum Jakubz. – est une forme variante de Triticum durum rencontré en Éthiopie. Il n’est généralement pas considéré comme une espèce distincte.

- Triticum karamyschevii Nevsky – était précédemment appelé Triticum paleocolchicum A. M. Menabde.

Espèces artificielles et mutants

Les botanistes russes ont donné des noms botaniques aux hybrides créés au cours de leurs expérimentations génétiques. Comme celles-ci ne se font que dans un environnement de laboratoire, la question de savoir si l’attribution de noms botaniques (plutôt que des noms de laboratoire) est justifiée. Des noms botaniques ont aussi été donnés à des formes mutantes rares. Exemples :

- Triticum fungicidum Zhuk. – Hexaploïdes, croisement artificiel.

- Triticum jakubzineri Udaczin & Schachm.

- Triticum militinae Zhuk. & Migush. – forme mutante à grains nus de Triticum timopheevi.

- Triticum petropavlovskyi Udaczin & Migush.

- Triticum sinskajae A.A.Filatenko & U.K.Kurkiev – mutant, forme à grains nus de Triticum monococcum.

- Triticum timonovum Heslot – Hexaploïdes, croisement artificiel.

- Triticum zhukovskyi Menabde & Ericzjan – dont la distinction par rapport à Triticum timopheevi est douteuse.

Notes et références

- Beate Schierscher-Viret, Jean-Marc Genevay et Arnold Schori, « La banque de gènes d’Agroscope en sécurité en Arctique », Recherche Agronomique Suisse, vol. 9, no 6, , p. 222–229 (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- (en) Nikolay P. Goncharov, « Genus Triticum L. taxonomy: the present and the future », Plant Systematics and Evolution, vol. 295, , p. 1–11 (DOI 10.1007/s00606-011-0480-9, lire en ligne).

- (en) Yoshihiro Matsuoka, « Evolution of Polyploid Triticum Wheats under Cultivation: The Role of Domestication, Natural Hybridization and Allopolyploid Speciation in their Diversification », Plant Cell Physiol., vol. 52, no 5, , p. 750–764 (DOI 10.1093/pcp/pcr01, lire en ligne).

Liens externes

- (fr) Les meilleurs blés (1880, et supplément en 1909) sur Agropolis-Museum et sur Pl@ntuse Beau livre illustré sur les blés cultivés à l’époque. Voir aussi le tableau synoptique des variétés.

- (en) GrainGenes : Taxonomie des Triticeae

- (en) Lettre d’informations annuelle sur le blé

- (en) Wheat : the big picture Guide illustré du cycle de vie du plant de blé