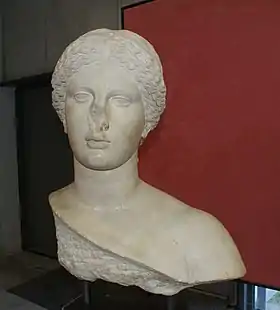

Tête d'Arles

La « Tête d'Arles » (anciennement « Tête de Livie » ou « Tête au nez cassé ») est un fragment d'une statue romaine en marbre prévue en deux parties, dont il ne reste que le buste, représentant probablement Vénus (Aphrodite), découvert dans les ruines du théâtre antique d'Arles en 1823 lors du désenclavement de ce dernier. Elle serait la copie romaine d’un original grec du IVe siècle av. J.-C.[1].

| Tête d'Arles | |

La Tête d'Arles, ornait probablement le Théâtre antique de manière symétrique à la Vénus d'Arles | |

| Inventaire | FAN.92.00.405 |

|---|---|

| Matériau | Marbre |

| Période | Fin Ier siècle av. J.-C. |

| Culture | Époque classique, Grèce antique (copie romaine) |

| Date de découverte | 1823 |

| Lieu de découverte | Théâtre antique d'Arles |

| Conservation | Musée départemental Arles antique |

La tête d'Arles représente un type iconographique appelé plus complètement Aspremont-Lynden/Arles. Elle fait partie de l'exposition permanente du Musée départemental Arles antique sous le numéro d'inventaire FAN.92.00.405.

Fragment d'un ornement théâtral homogène

La sculpture d'origine était en deux parties, biaisée au niveau de la poitrine, la partie supérieure s'insérant dans la partie inférieure selon un procédé déjà observé[2]. Le buste qui nous est parvenu, d'une hauteur de 58 cm, était vraisemblablement enchâssé dans un corps entièrement drapé, dont l'attitude légèrement déhanchée permettait au chitôn de glisser de l'épaule gauche pour la découvrir[3]. Comme de coutume, la statue devait être colorée et la chevelure en particulier était probablement recouverte d'or[4].

On découvre le buste en 1823, en même temps qu'un bas-relief représentant Apollon et Marsyas, dans une simple tranchée faite dans une rue étroite à l'emplacement du Théâtre antique d'Arles[5]. Compte tenu du lieu de sa découverte, la statue devait faire partie de la décoration du postscaenium ornant la scène du théâtre antique, vraisemblablement dans une des niches situées de part et d'autre de la porte royale (valva regia), à sa gauche, de manière symétrique à la Vénus d'Arles retrouvée également proche de cet endroit, près de deux siècles plus tôt, comme la statue monumentale d'Auguste en Apollon auquel le théâtre était dédié, que les deux Vénus devaient encadrer[6]. Comme la Vénus d'Arles, la tête d'Arles présente en outre une perforation sur le devant du crâne, probablement pour l'adjonction d'une pièce rapportée en métal, une étoile ou un diadème, une singularité qui, en appui de leur identification respective (infra), confirmerait que les deux statues ont bien été conçues dès l'origine comme des parèdres[7].

Les deux statues[8], ainsi que celle d'Auguste, font partie des collections permanentes du Musée de l'Arles antique depuis sa création en 1995. Antérieurement, elles étaient exposées au Musée lapidaire d'Arles[9]. La tête d'Arles, connue alors comme la « Tête sans nez » fut présentée à l'exposition des Beaux-Arts de Marseille en 1861[10].

Datation et classification

En dehors de la qualité plastique « exceptionnelle » que l'on peut reconnaître à ce buste[11], l'étude de la tête (photo), marquée par une coiffure de tresses en bandeaux réunies en chignon bas, particulièrement stricte, des traits réguliers, un bas de visage lourd et une partie orbitale fortement ombrée, laisse apparaître des similitudes avec les statues grecques de la fin du Ve ou du début du IVe siècle av. J.-C., vraisemblablement pré-praxitélienne selon Cécile Carrier[12], rejoignant en cela Salomon Reinach[13], bien que certains auteurs comme Antonio Corso associent ce buste à la Phryné de la triade de Thespies sculptée par Praxitèle[14].

En outre, les auteurs restent également partagés sur la datation exacte de cette interprétation romaine, soit l'époque antonine plus récente, soit plutôt l'époque augustéenne (Ier siècle av. J.-C.) comme le suggère Cécile Carrier[12].

La tête d'Arles, anciennement identifiée comme la représentation de l'impératrice Livie, l'épouse d'Auguste ultérieurement divinisée (dite « tête de Livie » à l'époque[15] bien que dénommée diversement[16]), incarne un type iconographique qui, selon Cécile Carrier, s'apparenterait plutôt à une Vénus Genitrix (génitrice), la déesse victorieuse invoquée par César[12].

L'emploi du type Vénus Genitrix, créé par Arkésilaos pour le temple du forum de César à Rome, pourrait dès lors s'interpréter comme un geste de piété filiale d'Auguste envers Jules César, son père adoptif, mais aurait aussi une symbolique plus locale, en hommage à la fondation de la colonie d'Arles par César, souligné par Auguste quand il a renommé celle-ci Colonia Julia Paterna[17] - [18]. Comme les deux autres statues qui ornaient le postscaenium du théâtre antique, celle d'Auguste divinisé en Apollon et la Vénus d'Arles qui pourrait représenter Vénus Victrix, la tête d'Arles-Vénus Genitrix suivrait ainsi les types statuaires établis depuis la fin de l'époque républicaine, particulièrement diffusés à l'époque augustéenne, dans le respect de l'iconographie officielle[18].

Avec la tête d'Arles qui en est la meilleure illustration, le type Aspremont-Lynden/Arles comprend un ensemble de répliques statuaires dont on ne conserve que les têtes[19] à Vienne (Tête Aspremont-Lynden)[20], Athènes (Tête de la Tour des Vents)[21], Boston (Tête de Chios)[22] et Civitavecchia (Tête féminine)[23]. D'autres rapprochements sont possibles[24].

Notes et références

- Cf Notice du Musée de l'Arles antique (pdf)

- Ce procédé, ainsi que le traitement de l'épaule gauche d'où glisse le tissu, rapproche l'Aphrodite arlésienne d'une sculpture acéphale dite "Aphrodite à la tortue", conservée à Berlin où le buste était séparé du corps de la même façon, selon « Patrimoine de la ville d'Arles : Buste d'Aphrodite »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?). Voir également la légende sous le buste au Musée de l'Arles antique : Illustration sur Wikimédia Commons

- Selon Cécile Carrier qui fait cette hypothèse, dont elle livre une interprétation illustrée, en se basant sur les modèles de la statuaire grecque, développées à partir du milieu du Ve siècle av. J.-C., en référence aux représentations d'Aphrodite et d'Arthémis sur le fronton du Parthénon in « Sculptures augustéennes du théâtre d'Arles », Revue archéologique de Narbonnaise, 2005, volume 38, No 38-39, p. 375

- Louis Jacquemin relève que, comme celle de la Vénus d'Arles, elle garde des traces d'un apprêt rouge qui servait à l'époque de mordant à l'or pour le marbre (« Monographie du théâtre antique d'Arles », Typographie Dumas et Dayre, Arles, tome II, Chapitre VI, 1863, p. 371)

- Frères Champollion, Bulettin des sciences historiques, antiquité, philologie, Journal des débats, 5 mars 1826, t. 5, Paris, Imprimerie de Fain, 1826, p. 301

- Jules Formigé, « Note sur la Vénus d'Arles », dans Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres no 39 (1911), p. 663. En ce sens également, Cécile Carrier, op. cit., p. 377

- Voir Cécile Carrier, op. cit., p. 377

- La Vénus d'Arles est une copie en plâtre de la statue originale dans son état initial, sans bras. L'œuvre d'origine en marbre est au Louvre, avec les bras que lui a notamment rajouté Girardon

- Elle était exposée avec la copie de la Vénus d'Arles, dans la nef de l'ancienne église, de part et d'autre du tombeau d'Yppolyte. Cf. AN.-E Agard, « Le Musée Lapidaire d'Arles », Imprimerie générale du Sud-Ouest - J. Castanet, janvier 1924, p. 16 « Lire en ligne »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Louis Jacquemin, op. cit., p. 382. Voir aussi : Marius Chaumelin, Les Trésors d’art de la Provence exposés à Marseille en 1861 (Paris, 1862) et Concours régional, 1861. Exposition des beaux-arts. Marseille. Livret des tableaux, dessins, gravures, sculptures et curiosités, Éditeur Galerie de l'Exposition, 1861. Traitant de cette exposition, Frédéric Mistral évoque la « tête sans nez » dans la revue Armana prouvençau de 1862, p. 40-50

- Selon : « Patrimoine de la ville d'Arles : buste d'Aphrodite »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?). Pour sa part, Louis Jacquemin qui fait l'éloge au XIXe siècle de ce buste, juge qu'il est un « prodige de science sculpturale (qui fait) l'admiration des connaisseurs » et le qualifie de « chef-d'œuvre de l'art grecque » dont les détails sont « parfaits », op. cit., p. 382. On retrouve pareille sentence dans le Bulletin des sciences historiques, antiquité, philosophie des frères Champollion : « Elle est comparable à tout ce que le ciseau grec a produit de plus beau et de plus fini, et à la fois de plus vigoureux » (op. cit., p. 301)

- Voir Cecile Carrier, op. cit., p. 375

- Salomon Reinach, « Recueil de têtes antiques idéales ou idéalisées » Gazette des Beaux-Arts, 1903, pl. 136 et p. 105

- (en) Antonio Corso, « The art of Praxiteles. The development of Praxiteles'workshop and its cultural tradition until the sculptor's acme », (364-1 BC), Rome, L'Erma de Bretchneider, 2004, p. 257-280 - Voir aussi implicitement : Emmanuel Daydé, « Exposition. Praxitèle aphrodisiaque » in Artabsolument, n0° 21, été 2007, p. 45 Lire en ligne

- Selon Jean-Julien Estrangin, « Études archéologiques, historiques et statistiques sur Arles », Aubin éditeur, 1838, p. 116-118. Voir également : Louis Jacquemin, op. cit., p. 299 ; Jules Formigé, op. cit., p. 663. À noter qu'en 1826, les frères Champollion (op. cit, p. 301) et en 1828 André Férussac (Bulletin des sciences historiques, antiquités, philologie, Paris, p. 446) pensaient qu'il s'agissait d'une Diane

- « Tête sans nez » (supra) ou « Tête au nez cassé » (Par exemple : Arles par L.-G. Pélissier ; Vicissitudes d’un théâtre antique par Claude Sintès, p. 3-4 ; « Jean-Marie Rouquette, Les tumultueuse amours du patrimoine in Bulletin des Amis du Vieil Arles, No 105, décembre 1999, p. 14) »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Le décor sculpté des monuments de spectacles de la ville d'Arles sur patrimoine.ville-arles.fr

- Voir Cécile Carrier, op. cit., p. 376

- Cécile Carrier énumère les quatre exemples qui suivent, op. cit, p. 376

- Étude par Francis Croissant, Une Aphrodite méconnue du début du IVe siècle, in Bulletin de correspondance hellénique, 1971, Vol. 95, No 95-1, p. 65-107

- Études par H. Lauter, « Der praxitelische Kopf Athen », Nationalmuseum 1762, Antike Plastik, 19, 1988, p. 21-29 ; C. Picard, « Manuel d'archéologue grecque ». La sculpture. Tome 3 : Période classique, IV° s., Paris, 1948-1966, 4 vol., p. 486-488 ; B. S. Ridgway, « The Aphrodite of Arles », in American Journal of Archæology, vol. 80, no 2, 1976, p. 153-154 - Illustration sur Wikimedia Commons

- Étude par H. Lauter, op. cit, p. 24

- Étude par H. Lauter, op. cit., p. 21, 23-29

- Par exemple avec la tête Kaufmann (Le Louvre) voire, avec la tête Leconfield (Petworth House), notamment si l'on retient la thèse praxitélienne et, ce faisant, avec la tête au nez cassé, type Aphrodite de Cnide, également conservée au Louvre (Illustration sur wikimédia Commons) et la Tête Martres-Tolosane (Toulouse) (Illustration sur le site du Musée Saint-Raymond)

Bibliographie

- Fernand Benoit, « Le musée lapidaire d'Arles », Henri Laurens éditeur, 1936

- Cécile Carrier

- « Programmes iconographiques dans les monuments publics de Gaule narbonnaise (Ier siècle av. J. C. - IIe siècle après J. C.) », Thèse doctorat, Université de Provence, Aix-Marseille 1, 2000 (sous dir. Pierre Gros)

- « Sculptures augustéennes du théâtre d'Arles » in Revue archéologique de Narbonnaise, 2005, volume 38, no 38-39, p. 374-377 [lire en ligne].

- MM. Champollion, Bulettin des sciences historiques, antiquité, philologie, Journal des débats, 5 mars 1826, T. 5, Paris, Imprimerie de Fain, 1826, p. 301

- (en) Antonio Corso, « The triad of Thespiae » in « The art of Praxiteles. The development of Praxiteles'workshop and its cultural tradition until the sculptor's acme », (364-1 BC), Rome, L'Erma de Bretchneider, 2004, p. 257-280.

- Francis Croissant, « Une Aphrodite méconnue du début du IVe siècle », in Bulletin de correspondance hellénique, 1971, Vol. 95, no 95-1, p. 65-107 [Persée.fr lire en ligne]

- Marius Chaumelin, « Les Trésors d’art de la Provence exposés à Marseille en 1861 », Paris, 1862

- Jean-Julien Estrangin, « Études archéologiques, historiques et statistiques sur Arles », Aubin éditeur, 1838, notamment p. 116-118 [lire en ligne]

- Jules Formigé, « Note sur la Vénus d'Arles », dans Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres no 39 (1911), notamment p. 663. [Persée.fr lire en ligne]

- Louis Jacquemin, « Monographie du théâtre antique d'Arles », Typographie Dumas et Dayre, Arles, tome II, Chapitre VI, 1863, p. 299, 371 et 382 [lire en ligne]

- (de) Hugh Lauter, « Der praxitelische Kopf Athen », Nationalmuseum 1762, Antike Plastik, 19, 1988, p. 21-29

- Charles Picard, « Manuel d'archéologue grecque ». La sculpture. Tome 3 : Période classique, IVe siècle, Paris, 1948-1966, 4 vol., p. 486-488

- Salomon Reinach, « Recueil de têtes antiques idéales ou idéalisées » Gazette des Beaux-Arts, 1903, pl. 136 et p. 105

- (en) Brunilde Sismondo Ridgway, « The Aphrodite of Arles », in American Journal of Archæology, vol. 80, no 2, 1976, p. 153-154

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel du Musée départemental Arles antique (fr) (de) (en) (es) (it)

- « Notice Patrimoine de la ville d'Arles : Buste d'Aphrodite »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)