Syndicalisme enseignant en France

Le syndicalisme enseignant en France correspond aux mouvements et aux organisations syndicales qui défendent les intérêts et représentent les enseignants du primaire, du secondaire et de l'enseignement supérieur.

Il est, depuis les années 1990, représenté en majorité par la fédération FSU. L’enseignement reste un bastion fort du syndicalisme, mais on serait aujourd’hui tombé au-dessous des 30 % de syndiqués là où au début des années 90, on était encore au-dessus des 45 %[1] (le taux de syndicalisation en France est 7 %).

Histoire

Les débuts

Les débuts du syndicalisme enseignant passent par la création d'organisations centrées sur des groupes professionnels précis.

En 1905 est créée la Fédération nationale des syndicats d'instituteurs alors même que le syndicalisme est encore interdit aux fonctionnaires. Ce mouvement, d'inspiration révolutionnaire, affirme sa volonté d'adhésion à la CGT anarcho-syndicaliste.

Dans le même temps se développent des associations amicales d'instituteurs qui mènent une action para-syndicale, en particulier en faveur de l'indépendance statutaire des enseignants. Ce sont elles qui, en 1920, donneront naissance au Syndicat national des instituteurs (SNI).

Dans le second degré, les différentes organisations correspondent aux multiples catégories d'enseignants (professeurs de collège, de lycées, surveillants, répétiteurs, etc.). L'unification des syndicats sera progressive et incomplète. Il faut attendre 1937 pour que soit fondé le SPES (syndicat des personnels de l'enseignement secondaire) mais il ne regroupe que les enseignants de sensibilité socialiste.

Les enseignants avec les ouvriers

Dans l'entre-deux-guerres, les syndicats enseignants intègrent les confédérations ouvrières.

Au sein de la CGT-U, c'est la Fédération des membres de l'enseignement laïque (FMEL) qui représente les enseignants. En 1930, la Fédération Générale de l'Enseignement est fondée au sein de la CGT (réformiste) avec le SNI comme principale composante. En 1935, la FMEL s'intègre à la FGE, devançant d'un an la réunification confédérale.

Du côté de la CFTC, le SGEN est créé en 1937. Même s'il s'inscrit dans la centrale chrétienne, le SGEN est, dès ses débuts, un syndicat laïque.

En revanche, le Syndicat National des Professeurs des Lycées de Garçons et de l’Enseignement secondaire féminin, alors majoritaire, refuse de rejoindre une confédération et adopte en 1937 la dénomination « Syndicat national des lycées et collèges et cours secondaires » ou SNLCCS qui deviendra après la guerre SNALC.

Le régime de Vichy interdit les activités syndicales, les enseignants n'y échappent pas.

À la Libération, la FGE se transforme en Fédération de l'Éducation nationale (FEN). Plusieurs syndicats de second degré se regroupent pour fonder le premier SNES.

La FEN autonome

En 1947, la CGT connaît une scission. Les militants opposés à la domination communiste sur la confédération fondent la CGT-Force Ouvrière. Le SNI refuse de choisir entre les deux confédérations et entre dans l'autonomie. Quelques mois plus tard, c'est la FEN qui suit la voie tracée par son principal syndicat.

À partir de là, la FEN fonctionne selon un système original : les tendances. Les trois principales tendances qui structureront la FEN jusqu'en 1992 sont :

- les autonomes, majoritaires (dits ultérieurement UID, Unité Indépendance et Démocratie), favorables à l'unité de la FEN et à l'autonomie par rapport aux confédérations,

- les cégétistes (dits ultérieurement U&A, Unité et Action), favorables au rapprochement avec la CGT,

- l'École Émancipée qui regroupe principalement des militants d'extrême-gauche.

Un tendance des « amis de Force Ouvrière » existe pendant les premières années de la FEN avant de disparaître en intégrant la tendance autonome.

Jusque dans les années 1960, la majorité « autonome » dirige la quasi-totalité des syndicats de la fédération. À la fin des années 1960, la tendance U&A prend le contrôle de deux syndicats importants : le SNES et le SNEP (éducation physique).

L'éclatement de la FEN

En 1992, le SNES et le SNEP sont exclus de la FEN pour manquement au pacte fédéral. Par solidarité avec eux, les syndicats dirigés par des militants U&A et les minorités U&A quittent la FEN pour fonder la FSU.

Au sein de la FEN, le SNI-PEGC et le SNEEPS fusionnent pour fonder le Syndicat des Enseignants. Ils sont rejoints par des militants UID du SNES, du SNEP et du SNETAA. Peu de temps après, la FEN participe à la fondation de l'UNSA.

L'émiettement du syndicalisme enseignant

Depuis les années 1990, le monde syndical enseignant connaît un large mouvement de division. Outre l'éclatement de la FEN et la création de la FSU, de nouvelles organisations se créent :

- SUD Éducation est fondée en 1998 à la suite du mouvement social de novembre-, principalement par des dissidents du SGEN-CFDT et de la FSU (Ecole émancipée).

- En 2002, le SNETAA refuse depuis 1998 de participer aux actions de la FSU et de payer ses cotisations et de participer au Congrès de 2001. Un jugement du tribunal du confirme le bien-fondé de la FSU qui a constaté sa dés-affiliation malgré ses appels insistants et il crée sa propre fédération : EIL (Efficacité-Indépendance-Laïcité). En 2010, le SNETAA quitte EIL et s'affilie à la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle - FO (FNEC-FP-FO).

- Le SIAES est fondé en 1998 dans l'académie d'Aix Marseille où il est le second syndicat représentatif tous corps confondus. En 2005, ce syndicat fonde le SIES et adhère à une confédération, la C.A.T., aux côtés du SAGES et du SNAIMS. Il obtient 4,96 % à la CAPN de chez les agrégés et moins de 1 % chez les Certifiés et Professeurs d'EPS. La liste SAGES/SIES obtient un siège au CNESER en 2007, puis en 2011.

- Le SPIEN syndicat principalement représenté chez les PLP dans l'académie de Nancy Metz qui présente également une liste nationale à chaque élection à la CAPN des PLP (1,77 % des suffrages en 2008).

- En 2011, le SIAES, le SIES, le SAGES et le SPIEN rejoignent la FAEN (Fédération autonome de l'Éducation nationale).

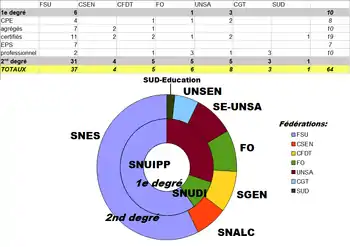

Le syndicalisme enseignant en 2008

- Le syndicalisme enseignant est dominé par la FSU. Cette fédération est très largement première chez les enseignants (47 % aux élections de 2005) mais connaît d'importants débats internes entre ses tendances et ses différents syndicats (principalement SNES et SNUipp).

- La deuxième fédération, l'UNSA Education, représente 15 % des voix des enseignants, mais est majoritaire chez les non-enseignants et dans l'enseignement supérieur.

- Le Sgen-CFDT est en déclin mais représente toujours autour de 10 % des enseignants.Il est, depuis les élections professionnelles de 2014, dépassé par la Fédération nationale de l'Enseignement, de la Culture et de la Formation professionnelle - Force Ouvrière qui est implantée sur tout le territoire national.

- La CSEN (le SNALC, Autonomesup et le SNE) et Sud éducation connaissent des dynamiques diverses. Leur implantation est très inégale sur le territoire et selon les catégories professionnelles.

Deux secteurs particuliers sont à distinguer

- Chez les enseignants d'EPS, le SNEP fait figure de syndicat hégémonique avec près de 80 % des voix.

- L'enseignement professionnel donne une place importante à deux organisations marginales chez les autres enseignants : la CGT et le SNETAA. Toutefois, les autres fédérations enseignantes (FSU, SGEN, UNSA) y sont également représentées.

Le syndicalisme enseignant en 2011-2014

Depuis 2008 :

Références

Annexes

Bibliographie

- AUBERT Véronique - BERGOUNIOUX Alain - MARTIN Jean-Paul - MOURIAUX René, La forteresse enseignante, la Fédération de l’Éducation Nationale, Paris, Fayard, 1985, 364 p.

- BRUCY Guy, Histoire de la FEN, préface d’Antoine Prost, Paris, Belin, 2003, 635 p.

- FRAJERMAN Laurent avec CHANET Jean-François, GIRAULT Jacques et BOSMAN Françoise (dir.), La Fédération de l’Éducation nationale (1928-1992): histoire et archives en débat, Lille, Presses du Septentrion, 351 p.

- FRAJERMAN Laurent, « Le syndicalisme enseignant français et la grève : normes et normalisation d'une pratique (1948-1959) », Paedagogica Historica, international journal of the history of education, Gent (Belgique), vol. 44, no 5, , p. 543-554.

- FRAJERMAN Laurent, « Paradoxes et usages de l’indépendance syndicale. Le cas de la Fédération de l’Éducation Nationale sous la IVe république », La Pensée, no 352, octobre-.

- FRAJERMAN Laurent, « La Fédération de l’Éducation Nationale face aux enjeux de l’école moyenne sous la IVe République. Cartographie d’un débat », Revue française de pédagogie, no 159, avril-, p. 69-79.

- FRAJERMAN Laurent, « Comment défendre la laïcité scolaire à la Libération ? Les tensions de la FEN » in WEIL Patrick (dir.), Politiques de la laïcité au XXe siècle, Paris, PUF, 2007, p. 463-480.

- FRAJERMAN Laurent, « Salariés, fonctionnaires, enseignants, ou professeurs et instituteurs ? Identités collectives et choix revendicatifs du courant « unitaire » de la FEN, 1945-1960 » in GIRAULT J. (dir.), Les enseignants dans la société française au XXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 81-96.

- FRAJERMAN Laurent, « Syndicalisation et professionnalisation des associations professionnelles enseignantes entre 1918 et 1960 », in TARTAKOWSKY D., TÉTARD F. (dir), Syndicats et associations en France : concurrence ou complémentarité ?, Rennes, PUR, 2004, p. 97-106.

- GEAY Bertrand, Le syndicalisme enseignant, Paris, La Découverte, 1997, 123 p.

- GIRAULT Jacques, Instituteurs, professeurs, une culture syndicale dans la société française (fin XIXe - XXe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, 351 p.

- MOURIAUX René, Le syndicalisme enseignant en France, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1996, 126 p.

- POUCET Bruno (dir.), Visages du mouvement enseignant au XXe siècle. Syndicats et associations, Villeneuve d’Ascq, Revue du Nord hors série, 2005

- ROBERT André, Le syndicalisme des enseignants, Paris, Documentation Française/CNDP, 1995, 175 p.