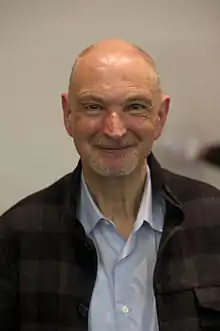

Serge Tisseron

Serge Tisseron, né le à Valence (Drôme), est un psychiatre, psychanalyste et docteur en psychologie français. Il est le concepteur des repères "3-6-9-12, pour apprivoiser les écrans".

| Naissance | |

|---|---|

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Directeur de thèse | |

| Site web |

Biographie

Serge Tisseron fait des études littéraires avant de s'orienter vers la médecine. Sa thèse, Contribution à l'utilisation de la bande dessinée comme instrument pédagogique : une tentative graphique sur l'histoire de la psychiatrie, est soutenue en 1975[1] - [2]. Présentée sous la forme d'une bande dessinée, sa thèse est récompensée par une invitation au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême[3].

En 1976, Serge Tisseron passe son certificat d’études spécialisées en psychiatrie. Son mémoire porte sur l’utilisation pédagogique de la bande dessinée.

En 1998, Serge Tisseron obtient une habilitation à diriger les recherches (HDR) de l'université Paris-Sorbonne. Il est chercheur associé au CRPMS (Centre de recherches Psychanalyse, médecine et société) à l’université Paris-Diderot depuis 2013[4] après avoir été chercheur associé au LASI (Laboratoire des atteintes somatiques et identitaires) à l'université Paris-Nanterre[5]. Il est aujourd'hui chercheur associé au CRPMS à l'université Paris-Diderot[6].

Il a également repris de Didier Anzieu la théorie du Moi-Peau qu’il applique avec bonheur aux images et aux objets. En 2013, il lui a rendu hommage en faisant le récit de son analyse avec lui dans Fragments d'une psychanalyse empathique. Mais il s’appuie également sur Nicolas Abraham et Maria Torok pour rendre compte des effets du secret de famille ou de la honte. On trouve également dans sa boîte à outils conceptuelle des auteurs comme Gisela Pankow, Jacques Lacan, André Leroi-Gourhan ou Sándor Ferenczi.

Serge Tisseron est connu aussi pour une œuvre appelée "Le Jeu des trois figures" (J3F) afin de contribuer à la fois à la lutte contre le harcèlement à l'école, (pour lui il y en a déjà en maternelle mais on le remarque moins que dans les niveaux supérieur) et à la création d’un climat scolaire serein. Les trois figures sont le harceleur, le harcelé et le tiers, qui peut rester simple témoin, devenir redresseur de torts (il se porte au secours de la victime) ou sauveteur (il attend le départ de l'agresseur pour venir en aide à la victime). L’activité J3F est pratiquée par les enseignants eux-mêmes après formation, de la Maternelle à la sixième. Pour lui, le jeu théâtral, à partir d’une histoire construite par les enfants eux-mêmes, parce qu’il implique le corps et permet de jouer successivement tous les personnages de l'histoire, est un moyen efficace pour développer les capacités d’empathie des enfants et participer à la prévention du harcèlement.

En , le Centre National de la Cinématographie et de l’image animée (CNC) lui a commandé un rapport sur le thème : « Quelles protections pour les mineurs dans l’audiovisuel à l’ère d’Internet ? » Ce rapport rendu public en février 2019 propose un nouveau cadre législatif et économique à la protection des mineurs dans les domaines du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et d’Internet : harmonisation et élargissement des dispositifs de préconisation d’âge, création de nouveaux pictogrammes explicatifs pour tous les programmes, encadrement spécifique pour les sites pornographiques, notamment. Le CNC a lancé en une étude de faisabilité de ses principales propositions[7].

En 2018, il a fait don de ses archives à la BNF, où elles sont consultables : ses photographies, planches contact et dessins sont au Cabinet des Estampes, ses textes inédits, poèmes et manuscrits originaux sont au Département des Manuscrits.

La Bnf lui a rendu le une journée d’hommage intitulée : « De la tintinophilie à la robotique ». Un film de 52 minutes, réalisé avec le concours de la BnF et associant des séquences filmées et des animations, a été présenté en avant-première à cette occasion[8].

Il est membre de l'Académie des technologies[9] depuis 2015, du Conseil national du numérique depuis 2021 et du conseil scientifique du centre de recherche psychanalyse médecine et société (CRPMS) de l'Université Paris Diderot[10].

Recherche

Son travail de recherches et de publications a porté successivement sur trois thèmes : les secrets de famille, les relations que nous établissons avec les images et nos rapports aux nouvelles technologies.

Serge Tisseron a écrit 39 essais personnels, participé à 7 ouvrages écrits en collaboration, réalisé quatre directions d’ouvrages collectifs, six directions de numéros de revue, une vingtaine de préfaces d’ouvrages d'autres auteurs, une quinzaine de contributions à des manuels et encyclopédies, plus de 70 contributions à des ouvrages collectifs, plus de 170 articles. Après avoir travaillé sur les secrets, les traumatismes, la résilience et l’empathie, son intérêt se concentre depuis une dizaine d’années sur nos rapports aux technologies. Son travail s’attache à montrer les relations que nous établissons collectivement et individuellement avec elles, notamment dans leur dimension affective, et comment elles nous transforment, le plus souvent à notre insu.

Sur le plan conceptuel, il a contesté dès 1985 la réduction de la symbolisation au seul langage écrit au parlé, comme c'était alors admis, et prôné l'existence de trois formes complémentaires de symbolisation : la symbolisation sensori-affectivo-motrice qui passe par les gestes, les attitudes et les mimiques ; la symbolisation imagée qui passe par les images, aussi mentales que matérielles ; et enfin la symbolisation utilisant le langage. Pour lui, il s'agit bien de trois formes complémentaires de symbolisation et pas seulement de formes de communications. En outre, il a toujours refusé de considérer la symbolisation sur un mode sensoriel, affectif et moteur comme une « pré symbolisation » appelée être dépassée par la symbolisation verbale. L’association de ces trois formes de symbolisation, à chaque situation nouvelle de la vie, définit la symbolisation complète. La symbolisation sensori-affectivo-motrice est toujours présente. L’absence de l’une des deux autres, ou des deux, peut avoir des conséquences sur la génération suivante.

Il a complété les travaux de Nicolas Abraham et Maria Torok sur les influences inconscientes entre générations dans ce sens. Ces auteurs ont travaillé sur la façon dont un porteur de secret douloureux organise sa communication langagière d'une façon qui témoigne à son insu du traumatisme qu'il a subi. Serge Tisseron a rajouté à ce travail la prise en compte de deux éléments : l'importance des gestes, des attitudes et des mimiques qui peuvent eux-aussi en témoigner ; et l'importance des images privilégiées dans chaque famille, qui peuvent elles aussi témoigner d'un traumatisme ou au contraire servir de rideau de fumée pour le cacher. Il a ainsi ouvert la voie à la compréhension des conséquences de l'attention conjointe.

Les secrets de famille

Il a découvert un secret dans la famille de Hergé à partir de la seule étude des albums de Tintin, plusieurs années avant que la biographie de cet auteur ne soit connue et ce secret confirmé. Il a en effet démontré dès 1982 qu'un secret douloureux parcourt les Aventures de Tintin : celui de la souffrance d'un garçon non reconnu par son père, un homme illustre et important (« Haddock et le fantôme du Chevalier, la question du père dans les Aventures de Tintin » Cahiers Confrontation numéro 8, automne 1982, suivi de « Tintin chez le psychanalyste » 1985). Or c'est exactement le secret révélé en 1988 par la découverte d'archives et de documents jusque-là inconnus sur la biographie de Hergé (T. Smolderen et P. Sterckx, Hergé, Portrait biographique, Casterman, 1988). Il a ensuite publié le premier ouvrage théorique consacré aux secrets familiaux (Tintin et les Secrets de famille), le premier ouvrage entièrement consacré à la honte (La Honte, psychanalyse d’un lien social), puis Secrets de famille, mode d’emploi.

Relations aux images et les médias

Sur les relations que nous établissons avec les images et médias, il a interrogé successivement les relations que nous établissons avec la bande dessinée, la photographie (il a été à l'origine de la restauration et de l'exposition des photographies marocaines du psychiatre Gaëtan Gatian de Clérambault (Centre Pompidou, 1990), le cinéma, la télévision et les écrans d’ordinateur. Il a réalisé une exposition sur « Le flou en photographie » dans le cadre des Rencontres internationales de la photographie d'Arles en 1999.

Il propose à partir d' le mot « extimité » pour rendre compte de l'attitude des candidats de la première émission de téléréalité Loft Story et dénoncer l'usage à ses yeux abusif du mot « exhibitionnisme » à leur sujet. Il a pour cela donné de ce mot une définition différente de celle qu'avait proposée Jacques Lacan, et en a fait le processus par lequel nous exposons certaines facettes de notre intimité à un public plus ou moins large pour les valoriser. Le processus est décrit dans son détail dans L’intimité surexposée (2001).

En 2014, dans Le Figaro, Serge Tisseron publie une tribune, sous le titre « Tant pis pour elles ! », pointant la "responsabilité" des actrices dont les photos intimes avaient été volées par un hacker, en pointant leur naïveté face à un « cloud » peu sécurisé, alors qu’elles sont par ailleurs tellement soucieuses de leur image. Cet article fut vivement critiqué par plusieurs observateurs[11] - [12] - [13].

Relations aux objets dont nouvelles technologies

Sur les relations que nous entretenons avec les objets, notamment ceux des nouvelles technologies, il a étudié leurs fonctions de mémoire et les secrets qui peuvent y être enfouis, ainsi que la manière dont les nouvelles technologies changent nos relations à nous-mêmes, aux autres, aux images et aux apprentissages.

Il perçoit l’avènement du numérique comme facteur de changements fondamentaux dans les domaines culturel, cognitif et psychologique[14]. Il propose le terme de la culture de l’écran, qui, à la différence de la culture du livre, favorise l’expérimentation des identités multiples à travers le choix de pseudos et d’avatars sur les forums, et de personnages dans les jeux vidéo[14].

Il a créé, en 2013, avec Frédéric Tordo, l’Institut pour l’étude des relations Hommes-robots (IERHR), afin de comprendre comment ces technologies vont transformer plus que toutes les autres les êtres humains et comment anticiper les questions éthiques que cette évolution pose avant que les choix économiques stratégiques n’aient été réalisés. L’IERHR tient depuis 2017 un colloque tous les deux ans autour de l’utilisation des technologies numériques dans le domaine de la santé. Les deux premiers ont été consacrés à la robotique, en particulier pour les patients souffrant de troubles envahissants du développement et les personnes âgées, et à la réalité virtuelle.

Il est responsable du DU « Cyberpsychologie », à l’université Paris-Diderot[15].

Images et enfance

Serge Tisseron a réalisé, de 1997 à 2000, une étude sur les effets individuels et collectifs des images violentes chez les enfants âgés de 11 à 13 ans, à la demande du Ministère de la Culture et du Ministère de la famille, avec la participation du Ministère de l’éducation nationale. Cette étude a été sélectionnée par le comité scientifique du 2e Forum international des chercheurs Young people and the media (Sydney, 26-). Ses résultats complets ont été publiés sous forme d'un ouvrage : Enfants sous influence, les écrans rendent-ils les jeunes violents ? , Armand Colin, 2000.

Il a lancé sur son site le (soit deux jours après le lancement en France de la chaîne Baby First) une pétition contre la télévision pour les enfants de moins de trois ans qui a recueilli plus de 30000 signatures et fédéré les associations des professionnels de la petite enfance. En lien avec le CIEM (Collectif Inter associatif Enfance et Média), cette mobilisation a contribué à la décision du Ministère de la Santé, en , d’obliger les chaînes de télévision à destination des bébés d’afficher un avertissement sur le caractère potentiellement dangereux de la télévision sur les jeunes enfants, et cela y compris pour les programmes qui se présentent comme leur étant spécifiquement destinés (arrêté paru au Journal Officiel du ).

Il a conçu en 2008 les "balises 3-6-9-12", pour aider les parents à savoir de quelle façon et à quel moment introduire les écrans dans la vie de l'enfant. Ces balises s’organisent autour de trois séries d’éléments : Un rappel des besoins de l’enfant à chaque âge tels que les psychologues du développement, notamment psychanalystes, les ont décrits depuis 30 ans; les résultats des études scientifiques disponibles autour des écrans (dont s’inspire aussi l’American Pediatric Association); et un souci de ne pas dramatiser ni culpabiliser la relation aux écrans, fidèle à l’esprit de l’Avis de l’Académie des Sciences 2013, ainsi que d’encourager les pratiques créatrices et socialisantes, seules capables de s’opposer efficacement aux pratiques répétitives et stéréotypées. Les éditions éres soutiennent cette campagne en fournissant gratuitement les affiches en version papier. Les éditions Bayard et « Tralalalère » ont également réalisé plusieurs affiches de prévention conçues par l’association 3-6-9-12, en accès libre sur le site de l’association. Cela vaut à Serge Tisseron d'être qualifié d'acceptologue et de commis voyageur du numérique par divers groupes technocritiques.

Développer l'empathie par le Jeu des Trois figures

Il a créé en 2005 une forme de jeu théâtral qu'il a appelé le "jeu des trois figures" (ou J3F) - le terme faisant référence aux trois figures de l'agresseur, de la victime et du tiers, ce dernier pouvant être ou témoin, ou redresseur de torts ou sauveteur - et a réalisé en 2007 et 2008 une étude sur son efficacité en maternelle comme prévention de la violence[16]. Les résultats de cette étude ont incité plusieurs académies à mettre en place des formations au Jeu des Trois Figures[17] à destination des enseignants des Maternelles[18] (Val d'Oise, Bourges, Nanterre...). Cette activité est actuellement proposée aussi en élémentaire, collèges et hôpitaux de jour, avec des protocoles adaptés, pour développer les capacités d'empathie des enfants. Une nouvelle édition de son guide est parue en 2015[19]. Un site est entièrement consacré à ce jeu des trois figures où il est possible de découvrir l'association DEPJ3F, l'historique, une définition des différents types d'empathie et notamment celles que le jeu des trois figures renforce. Une présentation du guide complète est évoquée sur ce site, les mimiques ainsi que les possibilités de formation offertes non seulement pour les enseignants mais aussi pour les psychologues. Il y a aussi quatre vidéos dans lesquelles est évoqué le jeu des trois figures, notamment au cours d'une émission télévisée Télé-matin, mais aussi trois reportages menées au sein de collèges ou d'établissements scolaires[20].

Les traumatismes et leur prévention

À la suite de ses travaux sur la résilience, notamment collective, il a été contacté par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE). Il a fondé l'IHMEC en 2008 et créé le site memoiredescatastrophes.org[21]qui favorise le recueil des témoignages et les échanges autour des catastrophes passées et actuelles, en accord avec la loi de modernisation de la sécurité civile promulguée le qui fixe pour objectif de mobiliser l’ensemble des compétences contre les risques technologiques, naturels ou de nature terroriste, en insistant notamment sur l’encouragement des solidarités. Le site participe à ce projet en renforçant la capacité des populations d'anticiper, de résister et de se relever après une catastrophe.

Bande dessinée

Serge Tisseron est scénariste et dessinateur. Il a publié cinq albums de bandes dessinées à ce jour. Il est aussi l’auteur de trois ouvrages illustrés destinés aux jeunes enfants, dont deux dessinés par lui-même consacrés à la télévision et aux secrets de famille (éditions Bayard jeunesse)

Autre

Serge Tisseron est l'un des personnages du roman Après Tintin, de Frédéric Grolleau.

Il apparaît dans le documentaire Cinq nouvelles du cerveau, de Jean-Stéphane Bron, à propos de ses recherches sur les relations humains-robots.

Il est membre des Gens d'Images.

Œuvres

Il a publié une quarantaine d'ouvrages personnels et participé à des ouvrages collectifs. Ses livres sont traduits dans quatorze langues.

Deux d'entre eux ont reçu des distinctions :

- L’Intimité surexposée, 2001, Prix du livre de télévision en 2002.

- Les Bienfaits des Images, 2002, Prix Stassart de l'Académie des sciences morales et politiques en 2003.

Ouvrages personnels et participation à des ouvrages collectifs

- Le déni, ou la fabrique de l'aveuglement, 2022, Éd. Albin Michel

- L’emprise insidieuse des machines parlantes, plus jamais seul, 2020, Les Liens qui Libèrent.

- Mort de honte, 2019, Albin Michel.

- Petit traité de cyber psychologie, 2018, Le Pommier.

- Empathie et manipulations, les pièges de la compassion, 2017, Éd. Albin Michel (rééd. 2020).

- Le jour où mon robot m’aimera, vers l’empathie artificielle, 2015, Éd. Albin Michel.

- Guide de survie pour accrocs aux écrans… ou comment garder ton ordi et tes parents, 2015, Nathan.

- La main, l’oeil, l’image, 2014, INA Éditions.

- Un psy au cinéma, 2013, Belin.

- 3-6-9-12, apprivoiser les écrans et grandir, 2013, Érès (rééd. 2017).

- Fragments d’une psychanalyse empathique, 2013, Albin Michel.

- Rêver, fantasmer, virtualiser : du virtuel psychique au virtuel numérique, 2012, Dunod.

- Les secrets de famille, 2011, Puf, Que sais-je ?

- L’empathie au cœur du jeu social, 2010, Albin Michel.

- Les dangers de la télé pour les bébés, 2008, Érès (rééd. 2018).

- Qui a peur des jeux vidéo ?, 2008, Albin Michel (avec Isabelle Gravillon).

- Virtuel, mon amour. Penser, aimer, souffrir, à l’ère des nouvelles technologies, 2008, Albin Michel.

- La résilience, 2007, Puf, Que sais-je ? (rééd.)

- Vérités et mensonges de nos émotions, 2005, Albin Michel (rééd. Le Livre de Poche, 2011).

- Voyage à travers la honte, 2005, Coordination de l’aide aux victimes de la maltraitance. Ministère de la Communauté française. Bruxelles, Éd. Henry Ingberg.

- Manuel à l’usage des parents dont les enfants regardent trop la télévision, 2004, Bayard.

- Comment Hitchcock m’a guéri, 2003, Albin Michel (rééd. Hachette, 2005).

- Les Bienfaits des images, 2002, Odile Jacob.

- L’intimité surexposée, 2001, Ramsay (rééd. Hachette, 2002).

- Petites mythologies d’aujourd’hui, 2000, Aubier.

- Enfants sous influence, les écrans rendent-ils les jeunes violents ?, 2000 (réed. 10/18, 2002).

- Nos secrets de famille, histoire et mode d’emploi, Ramsay, 1999.

- Comment l’esprit vient aux objets, 1999, Aubier (rééd. Puf, 2015).

- Y a-t-il un pilote dans l’image ?, 1998, Aubier.

- Du bon usage de la honte, 1998, Ramsay.

- Le Mystère de la chambre claire, 1996, Les Belles Lettre (rééd. Flammarion, 1999).

- Le bonheur dans l’image, 1996, Les empêcheurs de penser en rond.

- Secrets de famille, Mode d’emploi, Ramsay, 1996 (rééd. Marabout, 1997).

- Psychanalyse de l’image, des premiers traits au virtuel, 1995, Dunod (rééd. Hachette, 2010, 2020).

- Tintin et le secret d’Hergé, 1993, Presses de la Cité.

- La honte, psychanalyse d’un lien social, 1992, Dunod (réed. 2020).

- Tintin et les secrets de famille, 1990, Aubier.

- La bande dessinée au pied du mot, 1990, Aubier.

- Psychanalyse de la bande dessinée, 1997, Puf (rééd. Flammarion, 2000).

- Tintin chez le psychanalyste, 1985, Aubier.

Ouvrages en collaboration

- Bordet, J., Gutton, P., Tisseron S. (2014). Adolescence et idéal démocratique, Paris, In Press.

- Tassin, J. P., Tisseron S. (2014). Les 100 mots du rêve, Ce que les rêves disent de nous, Puf, Que sais-je ?

- Bach J. F, Houde O., Lena P., Tisseron S. (2013). L’enfant et les écrans, un avis de l’Académie des Sciences, Le Pommier.

- Cahn R., Gutton P., Robert P., Tisseron S. (2013). L’Ado et son psy, nouvelles approches thérapeutiques en psychanalyse, Inn Press.

- Stiegler B., Tisseron S. (2009). Faut-il interdire les écrans aux enfants ? Mordicus.

- Guilleret A., Tisseron S. (2008). Le Mystère des graines à bébé, Albin Michel Jeunesse (ouvrage illustré).

- Papetti Y., Tisseron S. (1990). L’Érotisme du toucher des étoffes, Séguier.

Directions d'ouvrages collectifs

- Tisseron, S. & Tordo, F.(eds.) (2017). L’enfant, les robots et les écrans. Dunod.

- Tisseron, S. (ed.) (2013). Subjectivation et empathie dans les mondes numériques. Dunod.

- Tisseron, S. (ed.) (2006). L’enfant au risque du virtuel, Dunod.

- Tisseron, S. (ed.) (1995). Le psychisme à l’épreuve des générations, clinique du fantôme, Paris : Dunod

Directions de numéros de revue

- Tisseron, S. & Tordo, F. (2020) (eds.). Psychologie Clinique 49(1).

- Tisseron, S. (2015) (ed.). Thérapies@, Adolescence, 33(3).

- Tisseron, S. & Tordo, F. (2014) (eds.). Le virtuel, pour quoi faire ? Regards croisés, Psychologie clinique, 37(1).

- Tisseron, S. (2012) (ed.). Fantasmes et réalités du virtuel, Adolescence, 30(1),

- Tisseron, S. (2009) (ed.). L’Ado et ses avatars, Adolescence, 27(3).

- Tisseron, S. (2004) (ed.). Virtuel, Adolescence, 22(47).

- Tisseron, S. (2001) (ed.). Les images en famille, Le Divan Familial 7.

Préfaces d'ouvrages

- Préface de Le Moi cyborg, par F. Tordo (2019). Dunod.

- Préface de Penser les émotions dans l’espace scolaire, par A. Karray et al. (2020). PUP.

- Préface de Génération iGen, Les enfants d’Internet dans le monde de demain, par J.-M. Twenge (2019). Mardaga.

- Préface de Du gaspillage à la sobriété : avoir moins et vivre mieux, par V. Guillard et al. (2019). De Boeck.

- Préface de Le corps des transhumains, par V. Calais et al. (2018). Eres.

- Préface de Sommes-nous trop branchés ? La cyberdépendance, par A.-J. Suissa et al. (2017). Presses Universitaires du Québec.

- Préface de La Cure analytique à distance, par F. Tordo & E. Darchis (eds.). (2017). L’Harmattan.

- Préface de Un étrange passé, par J.-C. Snyders. (2017). Fabert.

- Préface de Nos jeunes à l’ère numérique, par A. Klein et al. (2016). L’Harmattan.

- Préface de Débranchez vos enfants, par A. Peymirat (2016). First.

- Préface de Nous étions des bébés cachés : Récits à l'ombre de la Shoah, par A. Fohn & H. Englander (2016). Fabert.

- Préface de Libérez votre cerveau : Traité de neurosagesse pour changer l'école et la société, par I. Aberkane (2016). Robert Laffont.

- Préface de La Pub relève le bas. Sexualisation de la culture et séduction publicitaire, par E. Loubradou (2015). Le Bord de l’eau / INA.

- Préface de Boulimie d’objets. L’être et l’avoir dans nos sociétés, par V. Guillard (2014). De Boeck.

- Préface de Photos d’ados à l’ère numérique, par J. Lachance (2013). PUL Ed.

- Préface de L’adolescente et le cinéma. De Lolita à Twilight, par S. Dupont & H. Paris (2013). Erès.

- Préface de Freud, Fliess, Ferenczi. Des fantômes qui hantent la psychanalyse par B. Sylwan & P. Réfabert (2010). Hermann.

- Préface de D’air en air, photographies de Catherine Noury (1995). Filigranes éditions.

- Préface de Nuage/Soleil, photographies de Bernard Plossu. (1994). Marval.

Bandes dessinées

- Histoire de la psychiatrie en bandes dessinées, 1978, Éditions Savelli.

- Les Oreilles sales, 1994, Les Empêcheurs de penser en rond.

- Bulles de divan, 2001, Calmann-Lévy/Ramsay.

- Journal d'un psychanalyste 2003, Calmann-Lévy/Ramsay, (rééd. Marabout 2004).

- Tintouin chez le psychanalyste, 2004, Calmann-Lévy.

- Dessous de divan, 2004, Calmann-Lévy.

Ouvrages illustrés pour enfants

- La Télé en famille, oui !, 2004, Bayard

- Le Petit Livre pour bien vivre les secrets en famille, 2006, Bayard jeunesse.

- Le Mystère des graines à bébé[22], 2008, Albin Michel jeunesse (dessins de Aurélie Guillerey).

Récompenses et distinctions

- 1975 : lauréat de la faculté de médecine de Lyon

- 2002 : Prix du livre de télévision pour L'intimité surexposée (Ramsay, 2001)

- 2004 : Prix Stassart de l'Académie des sciences morales et politiques

- 2013 : Award de la FOSI (Family Online Safety Institute) « for outstanding achievement » reçu à Washington

- 2019 : Chevalier de la Légion d’honneur (lors de l’hommage du à la BnF, la médaille apportée par un robot lui a été épinglée par le sociologue François de Singly)

Notes et références

- Thèse d'exercice en médecine : Contribution à l'utilisation de la bande dessinée comme instrument pédagogique : une tentative graphique sur l'histoire de la psychiatrie

- SUDOC 047654228

- Virginie Bloch-Lainé, « Serge Tisseron, mère abus », sur Libération (consulté le )

- chercheur associé au CRPMS à l’université Paris 7 Diderot.

- LASI.

- « Membres du CRPMS - UFR d'études psychanalytiques », sur UFR d'études psychanalytiques (consulté le ).

- « Quelles protections pour les mineurs dans l’audiovisuel à l’ère d’Internet ? | CNC », sur www.cnc.fr (consulté le )

- « Tisseron en quête de Serge », sur youtube.com

- « Academicien(ne)s », sur Académie des technologies (consulté le )

- « Serge Tisseron Traducteur et éclaireur des transformations numériques », sur cnnumerique.fr (consulté le )

- Photos volées : les victimes ne sont pas coupables sur lemonde.fr du 5 septembre 2014

- Photos de célébrités nues: un nouvel exemple navrant de slut-shaming sur lesinrocks.com du 2 septembre 2014

- «Tant pis pour elles!»: nos réponses à l'analyse de Serge Tisseron sur le «celebgate» sur slate.fr du 2 septembre 2014

- « Entretien radiophonique avec Serge Tisseron : De la culture narrative à l’éternel présent », sur oufipo.org, [MP3]

- « Cyberpsychologie - UFR d'études psychanalytiques », sur UFR d'études psychanalytiques (consulté le ).

- « Les effets de la télévision sur les jeunes enfants : prévention de la violence par le Jeu des trois figures » Devenir, Volume 22, Numéro 1, 2010, p. 73-93

- « Le jeu des trois figures », sur Le jeu des trois figures (consulté le ).

- Formation au "jeu des 3 figures" : Infos pratiques https://3figures.org/fr/formation

- Serge Tisseron, Le Jeu des Trois Figures En classes maternelles, élémentaires et collèges, pour développer l'empathie à tout âge, Caen, C&F éditions, (lire en ligne), p. 79

- « Le jeu des trois figures », sur http://3figures.org/ (consulté le )

- memoiredescatastrophes.org

- Laurent Marsick, « "Le Mystère des graines à bébé" : un livre pour parler de la naissance, lu par Serge Tisseron », sur RTL, .

Voir aussi

Bibliographie

- V. Bedin, Martine Fournier, La Bibliothèque idéale des Sciences Humaines, Sciences Humaines, 416 p. (ISBN 9782361061890, lire en ligne).

- Patrice Van Eersel, Catherine Maillard, J’ai mal à mes ancêtres !: La psychogénéalogie aujourd’hui, Albin Michel, , 208 p. (ISBN 9782226237392, lire en ligne).

- Albert Algoud, Petit dictionnaire énervé de Tintin, Opportun, 224 p. (ISBN 9782360750962, lire en ligne).

- Frederic Grolleau, Après, Tintin…, France, BoD - Books on Demand, , 178 p. (ISBN 9782810603626, lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la recherche :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Serge Tisseron tient son carnet hebdomadaire sur SergeTisseron.com

- Les nouvelles technologies, dans le Journal du net