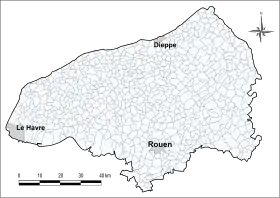

Risque sismique dans la Seine-Maritime

Le risque sismique dans la Seine-Maritime est un des risques majeurs susceptibles d'affecter le département de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie, France). Il se caractérise par la possibilité qu'un aléa de type séisme se produise et occasionne des dommages plus ou moins importants aux enjeux humains, économiques ou environnementaux situés sur le territoire départemental.

|

Séisme en

Seine-Maritime | |

| |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | France |

| Région | Haute-Normandie |

| Département | Seine-Maritime |

| Zonage sismique | |

| 1-très faible | 745 communes |

| Vulnérabilité de la population | |

| 1-très faible | 1 244 602 habitants[1](2011) |

| Vulnérabilité du bâti | |

| 1-très faible | 580 811 logements[1] (2011) |

Les 745 communes du département sont classées en zone de sismicité « très faible ». À ce titre aucune réglementation spécifique ne s'applique aux constructions dites « à risque normal ». Seules les installations classées « à risque spécial » doivent respecter la réglementation parasismique en vigueur.

Histoire

La base de données SisFrance des séismes historiques en France, gérée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), recense les événements ressentis dans au moins une commune du département au cours des 500 dernières années. Ces séismes historiques n’ont jamais entraîné de dommages matériels importants. Les 20 les plus récents sont les suivants[2] :

Zonage sismique

Pour chaque commune du territoire national, un aléa sismique, c'est-à-dire l’ampleur des mouvements sismiques attendus sur une période de temps donnée, a pu être défini à partir de l'analyse des données de la sismicité historique (données issues de témoignages et de documents bibliographiques recensés depuis environ 1 000 ans), des données instrumentales (mesurées par des appareils depuis une cinquantaine d’années) et par l'identification des failles actives. Le précédent zonage sismique de 1991, en vigueur jusqu’à fin , se fondait sur des données sismologiques antérieures à 1984. Le nouveau zonage a bénéficié de l’amélioration de la connaissance de la sismicité historique et des nouvelles données de sismicité instrumentale et historique depuis 1984[3]. À l’issue de cette étude probabiliste, une nouvelle carte nationale de l’aléa sismique a été publiée par le ministère chargé de l’écologie le [3] et a abouti à un découpage de la France en cinq zones de sismicité défini par décret du [4] (article D563-8-1 du code de l’environnement), allant de la zone 1, de sismicité très faible, à la zone 5, de sismicité forte.

Antérieurement à 2011, le département de la Seine-Maritime était entièrement classé en zone 0, risque négligeable mais non nul[5]. Depuis 2011, le département est en zone de sismicité très faible[4].

Prévention du risque sismique

Travaux de réduction de la vulnérabilité

Les travaux de réduction de la vulnérabilité (mitigation) des enjeux bâtis passe par une vérification de la conformité des structures aux règles parasismiques en vigueur.

Réglementation parasismique

L’objectif de la réglementation parasismique est la sauvegarde des vies humaines pour une secousse dont le niveau d’agression est fixé pour chaque zone de sismicité, dans des limites économiques supportables pour la société[6]. Les articles R563-1 à R563-8 du Code de l’environnement distinguent deux types d’ouvrages :

- les ouvrages « à risque normal » comprenant les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat»[7] ;

- les installations classées « à risque spécial » correspondant « aux bâtiments, équipements et installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations ». La nouvelle réglementation parasismique, définie par l'arrêté du , s'impose à ces ouvrages, quel que soit le niveau d'aléa[8].

Plan de prévention des risques

Le Programme National de Prévention du Risque Sismique, appelé Plan Séisme, établi par l’État français, qui s’est achevé à la fin de l’année 2010, a permis d'améliorer la prise en compte du risque sismique dans les constructions grâce, en partie, à l’élaboration d'un nouveau corpus réglementaire, et préalablement, la modification du zonage sismique établi à partir d'études probabilistes[9].

Document d’urbanisme

Le code de l'urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme. Ainsi, les plans locaux d'urbanisme (PLU) permettent de refuser ou d'accepter, sous certaines conditions, un permis de construire dans des zones exposées[10].

Permis de construire

En zone de sismicité très faible, aucune réglementation parasismique n'est imposée à l'exception des bâtiments à risque spécial, ayant une réglementation spécifique.

En zone de sismicité faible (zone 2), des règles de construction para-sismiques s'appliquent pour les bâtiments neufs de catégorie III et IV et existants pour la catégorie IV en fonction du niveau de la modification apportée par les travaux : l'habitat individuel n'a aucune contrainte règlementaire à respecter en matière de norme constructive. Par ailleurs, en zone de sismicité faible, pour limiter la vulnérabilité des personnes à ce risque, l'ajout ou le remplacement des éléments non structuraux (cheminées...) doit être effectué en respectant les prescriptions de l'Eurocode 8 partie 1 pour les bâtiments de catégories III et IV.

Information préventive

Le maire élabore le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM), un document qui regroupe les données locales, départementales et nationales nécessaires à l'information des citoyens au titre du droit à l'information en ce qui concerne les risques majeurs[11].

Information des acquéreurs ou locataires

L’information lors des transactions immobilières fait l’objet d’une double obligation à la charge des vendeurs ou bailleurs : l'établissement d’un état des risques naturels et technologiques et la déclaration d’une éventuelle indemnisation après sinistre. Concernant le risque sismique, seules les communes en zone de sismicité de 2 à 5 sont soumises à cette obligation, en application de l’arrêté du 19 mars 2013[12]. Le , le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a publié un site Internet dénommé "Géorisques" dédié aux risques majeurs qui donne à l'ensemble des usagers les informations réglementaires sur les risques auxquels ils sont soumis en localisant leur habitat directement sur une carte ou en saisissant leur adresse. Ce site permet en particulier aux notaires et agences immobilières d'éditer l'état des risques naturels et technologiques à fournir obligatoirement aux acquéreurs ou locataires[13].

Organisation des secours

Au niveau départemental

En cas de survenue d'un séisme de grande ampleur affectant plusieurs communes du département, le plan Orsec départemental[note 1] serait déclenché et mis en œuvre. Ce plan définit, en application de la loi n° 2004-811 du de modernisation de la sécurité civile, l’organisation de la direction des secours et permet la mobilisation des moyens publics et privés nécessaires à l’intervention. Au niveau départemental, le préfet est directeur des opérations de secours. Il élabore et déclenche le dispositif Orsec[14].

Au niveau communal

Le maire, détenteur des pouvoirs de police, a la charge d'assurer la sécurité de la population dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. À cette fin, il élabore un plan communal de sauvegarde si la commune est comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d'intervention[15].

Notes et références

Notes

- Orsec : Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile.

Références

- Eider, Base de données régionales et départementales sur l'environnement, l'énergie, le transport, le logement et la construction

- « Liste des séismes régionaux ressentis dans le département de la Seine-Maritime », sur sisfrance.irsn.fr (consulté le ).

- « Le zonage sismique de la France », sur http://www.risquesmajeurs.fr/, (version du 22 décembre 2014 sur Internet Archive).

- Décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- « Zonage sismique antérieur à 2011 », sur http://www.icab.fr/ (consulté le )

- « La prévention du risque sismique en France », sur ecologie.gouv.fr, (consulté le ).

- Article R563-3 du Code de l'environnement.

- « Les ICPE à risque spécial », sur http://www.planseisme.fr/ (version du 5 février 2015 sur Internet Archive).

- « Le site internet de la prévention du risque sismique »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- « Informations transmises aux maires pour l’élaboration de leur document communal d’information sur les risques majeurs - zone de sismicité faible »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur http://www.prim.net/ (consulté le ), p. 6.

- « Dossier d'information communal sur les risques majeurs », sur http://www.risquesmajeurs.fr/ (version du 15 décembre 2014 sur Internet Archive).

- « Information de l’Acquéreur ou du Locataire (IAL) : obligations du vendeur ou du bailleur », sur ecologie.gouv.fr, Ministère de l'Écologie (consulté le ).

- « Géorisques : un site d’information pour évaluer les risques près de chez vous », sur http://www.service-public.fr/, (consulté le ).

- « Présentation du dispositif ORSEC », sur http://www.mementodumaire.net/ (consulté le ).

- « Plan communal de sauvegarde (PCS) », sur http://www.mementodumaire.net/ (consulté le )

Bibliographie

- Ministère de l'Écologie, Les séismes - Dossier d'information, , 40 p. (lire en ligne)

- Ministère de l'Écologie, La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire est déposé à partir du , , 8 p. (lire en ligne)