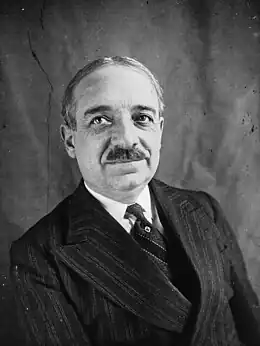

René Lebret

René Lebret, né le au Neubourg (Eure) et mort le à Évreux, est un journaliste et homme politique français.

| Député français | |

|---|---|

| Maire d’Elbeuf |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 84 ans) Évreux |

| Nationalité | |

| Activité |

Des débuts modestes

René Alexandre Lebret naît le au Neubourg (Eure) dans une famille modeste : son père, Gustave Gabriel Lebret, est paveur et sa mère, Eugénie Julienne Langlois, employée de commerce modiste[1].

Ayant arrêté l’école après son certificat d'études primaires, il fait son apprentissage de typographe, de 14 à 17 ans, puis part pour Paris. C’est dans les milieux de l’imprimerie parisienne qu’il est initié à la franc-maçonnerie[2] et au socialisme. Il adhère dès 1903 (à l’âge de 17 ans) aux Jeunesses socialistes d’Asnières et participe au congrès constitutif de la S.F.I.O. (en 1905) en tant que représentant de cette section. De retour en Normandie vers 1906, il se marie à Pacy-sur-Eure le avec Émilie Lebreton. Le couple aura trois enfants.

Un journaliste très actif

En 1911, il dirige à Évreux l’Imprimerie moderne, association ouvrière qui publie deux journaux appartenant à la mouvance radicale et socialiste, dont il devient l’administrateur et le rédacteur en chef en 1912 : l’Écho républicain et le Combat républicain. Il reconstitue le syndicat du Livre (dont il assurera la direction jusqu’en 1921). À ce titre, il est délégué au congrès extraordinaire de la C.G.T. des 24 et .

Membre de la S.F.I.O., il milite également dans la Libre-pensée, la Ligue des droits de l’Homme et la Ligue des bleus de Normandie (regroupant les républicains) ; en 1921, il est vice-président des deux dernières.

Exempté de service militaire (car père de trois enfants), il s’engage néanmoins lors de la Première Guerre mondiale, dès le , comme infirmier puis employé des magasins militaires. Il échappe aux combats, mais obtient la croix du combattant volontaire.

Devenu veuf, il épouse en secondes noces, le à Caudebec-lès-Elbeuf, Cécile Antoinette Petit. Il s’installe alors à Caudebec-lès-Elbeuf et devient en 1921 le rédacteur en chef du journal L’Elbeuvien (journal de gauche, mais non socialiste), dans lequel il signe désormais de nombreux articles sous son nom ou sous des pseudonymes (Ayrel, Le Masque Rouge).

Il est aussi gérant du Progrès, qui paraît du au [3], puis fondateur et directeur-rédacteur de L’Avenir d’Elbeuf (bihebdomadaire), publié du au [4]. Plus tard, il devient encore, en 1935-1936, le directeur de La Tribune de Quevilly[5], rebaptisée La Tribune d’Elbeuf et de Quevilly[6], du au .

Une carrière politique d'abord locale

Il candidate dès 1913 aux élections du Conseil général (dans le canton d’Évreux), en tant que porte-voix de la « classe ouvrière organisée », mais sans succès[7]. Devenu secrétaire de la section socialiste d’Elbeuf et membre de la Libre pensée[8], il se présente en cette fois aux élections municipales d’Elbeuf sur la liste d’Abel Devillers (liste républicaine regroupant un large éventail des radicaux aux socialistes), qui remporte les élections. Il devient premier adjoint et est élu la même année conseiller général et conseiller d’arrondissement (canton de Rouen). Sa carrière politique est désormais lancée. Parallèlement, il progresse à l’intérieur du parti socialiste, tout en affirmant son hostilité aux idées bolchéviques et son refus d’adhérer à la IIIe Internationale. En 1924, il devient secrétaire du Cartel des gauches.

Abel Devillers ayant démissionné en 1928, il lui succède à la mairie d’Elbeuf, fonction qu’il occupera sans arrêt jusqu’à la guerre, au fil de réélections successives. En 1931, il est élu conseiller général du canton d'Elbeuf au premier tour de scrutin, en remplacement du conseiller général sortant Devillers ; élu président du Conseil général, il conservera ce poste jusqu’en 1942.

Député

Mandats à la Chambre des députés

- XIVe législature. Du au Groupe du Parti socialiste

- XVe législature. Du au Groupe du Parti socialiste de France

- XVIe législature. Du au Groupe de l’Union socialiste et républicaine (Un décret de prorogea jusqu'au le mandat des députés élus en ). Il siège à la Chambre sur les bancs de l’USR, mais devient membre du RNP de Marcel Déat.

Il est élu au second tour député de la 3e circonscription de la Seine-Inférieure, comprenant Elbeuf, cette même année 1928 (qui le voit donc triompher à tous les échelons politiques), grâce au report des voix communistes et radicales (désistement en sa faveur du candidat radical-socialiste Devillers) avec 53 % des suffrages exprimés (6 688 voix sur 14 690 suffrages exprimés). Il l’emporte à nouveau au second tour le (en bénéficiant du soutien de la S.F.I.O.), avec cette fois 59 % des voix (7 882 voix sur 15 021 suffrages exprimés), puis le par 8 221 voix sur 16 397 suffrages exprimés (en 2e position au premier tour, il est élu finalement grâce aux voix des électeurs modérés et de la droite).

Député très actif et apprécié, à l’activité inlassable, il défend les intérêts ouvriers en participant à de nombreuses commissions parlementaires : commission d'assurance et de prévoyance sociale, commission de la marine militaire et commission d'Alsace-Lorraine durant son premier mandat ; commission du commerce et de l’industrie (dont il est vice-président en 1932 puis président en 1936) et commission parlementaire du travail durant ses trois mandats. Il fut également membre de la commission supérieure du travail.

Rapporteur de nombreux projets et propositions de loi tendant à compléter et modifier la loi sur les assurances sociales (dont il contribua à l’amélioration), ou relatifs au règlement des billets de fonds de commerce, à la vente des fonds de commerce, à la contribution de la patente des établissements à succursales multiples ou relatives, il s’intéresse aussi aux modifications à apporter au Code du travail et spécialement au repos hebdomadaire dans le commerce de détail.

Il interpelle le gouvernement au sujet des décrets concernant les conditions générales de fonctionnement des caisses de chômage et dépose une proposition de loi tendant à accorder une aide aux villes et communes dans lesquelles fonctionne une caisse des écoles. Il participe également à la discussion des différents budgets et à celle sur le krach de la Banque des coopératives.

Entre 1936 et 1940, il s’occupe des propositions de loi relatives au loyer des locaux à usage commercial ou industriel et intervient dans les débats concernant la lutte contre la hausse des prix, la procédure de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs du travail, l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables, la retraite des vieux travailleurs ou bien encore dans les interpellations relatives à la politique sociale du Gouvernement (salaire minimum, congés payés annuels). Il demande qu’il soit accordé des délais et dégrèvements aux commerçants dans l'impossibilité de payer leur loyer ou leurs impôts et fait voter un amendement fixant le prélèvement sur les sociétés par actions ou à responsabilité limitée.

Cependant, par anticommunisme, il glisse de plus en plus vers le néo-socialisme et vers la droite. Il quitte la S.F.I.O. en et adhère en 1933 au parti socialiste de France de son ami Pierre Renaudel et de Marcel Déat (scission dite néo-socialiste). Ce parti, uni à d’autres organisations socialistes indépendantes, donne naissance à l’Union socialiste républicaine, étiquette sous laquelle il est réélu aux législatives des et , face aux candidats du Front populaire.

En 1933, pour lutter contre le chômage né de la crise, il propose de limiter l’emploi des étrangers et d’encourager le retour au foyer des femmes ayant trois enfants. Il subsiste localement de nombreux documents permettant d’étudier l’évolution de ses idées[9].

Sa gestion municipale semble satisfaire une majorité des habitants, d’autant qu’il développe le logement ouvrier et l’aide aux chômeurs. Il participe par ailleurs à de nombreuses associations locales telle l’Assistance aux œuvres de l’enfance, et fonde l’Association fraternelle des familles nombreuses qu’il préside également.

Mais en 1935, un incident local montre clairement l’évolution de sa pensée politique. À l’occasion du [10], les Croix-de-Feu souhaitent participer à la cérémonie ; le maire laisse le président des associations d’anciens combattants en décider, puis, devant les protestations des autres associations, doit négocier au siège de l’organisation pour obtenir son retrait. La gauche elbeuvienne veut quant à elle dénoncer la montée du fascisme à l’occasion des cérémonies officielles, à la même heure, au même endroit. Le maire l’interdit, au prétexte que cette manifestation n’a pas été déclarée dans les délais fixés par la loi[11]. Hué le jour du par le comité elbeuvien du Front populaire, René Lebret annule sa participation au meeting antifasciste du organisé par ce comité. Cela marque sa rupture avec la gauche. Les socialistes et radicaux s’en étant retirés, la municipalité elbeuvienne se dit désormais « centriste » ou « apolitique ».

Aux élections législatives de 1936, René Lebret se présente en tant que membre de l’Union socialiste républicaine. Devancé au premier tour par le candidat communiste, il bénéficie au second tour du désistement des candidats de droite et est élu de justesse avec 50,1 % des voix.

Il se prononce contre toute intervention en Espagne et pour les accords de Munich et ne cache pas ses liens amicaux avec Pierre Laval. Ayant voté le en faveur de l’octroi des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, il conserve ses fonctions de maire d’Elbeuf sous l’Occupation (une « délégation spéciale » remplace la municipalité le ) et devient même responsable régional du ministère de la Propagande du gouvernement de Vichy en 1943, puis de la Propaganda-Staffel, sans cependant verser dans l’antisémitisme ni devenir un collaborateur très actif. Il est toutefois décoré de la Francisque pour services rendus.

Arrêté lors de la Libération, il est condamné le , pour « aide directe et indirecte à l’Allemagne » et « atteinte à l’unité nationale », à 20 années d’indignité nationale. Il doit donc abandonner la vie politique, qu’il ne reprendra pas bien que bénéficiaire de la loi d'amnistie du .

Son divorce ayant été prononcé par jugement du tribunal civil de la Seine, le , il se remarie à Paris (XVIe arrondissement) le avec Marie Alexandrine Cabaret. Il meurt dans l’indifférence presque générale, à Évreux le , âgé de 74 ans. Il fut enterré religieusement. Il était titulaire des palmes académiques.

Notes et références

- Archives départementales de l'Eure, 8Mi 4952 : registres d’état-civil du Neubourg, années 1886-1894.

- Michel Gaudart de Soulages et Hubert Lamant, Dictionnaire des francs-maçons, 1995.

- Le Progrès, organe de la démocratie sociale [puis « organe socialiste »] du canton de Sotteville, de Quevilly et de l'arrondissement de Rouen [puis « organe socialiste de la Seine-Inférieure »] ; « SFIO » s'ajoute au sous-titre à partir du 5 février 1921. Parution le samedi matin ; Elbeuf, 1ère année, n° 1 (14 juin 1919) - 5e année, n° 17 (28 avril 1923) ; un numéro spécial en avril 1920 (FRBNF32843777). FRBNF 32843777).

- L'Avenir d'Elbeuf : journal d'informations et de progrès social des cantons d'Elbeuf, de Grand-Couronne, de l'arrondissement de Rouen et des cantons limitrophes de l'Eure..., 1ère année, n° 1 (25 octobre 1924) - 5e [sic] année, n° 456 [sic] (11 mai 1929) [Fréquentes erreurs de numérotation], impr. à Rouen puis à Elbeuf ; bihebdomadaire puis hebdomadaire du 2 février au 11 mai 1929. À partir du 2 février 1929, le titre devient L'Avenir d'Elbeuf et de Petit-Quevilly : organe de la démocratie socialiste des cantons d'Elbeuf, de Grand-Couronne et de l'arrondissement de Rouen... (FRBNF32708065). Le 11 mai 1929, le journal propose à ses abonnés « que leur soit fait, à l'époque où il sera fondé, le service de L'Avenir socialiste fédéral » [pas de collection à la BnF]

- La Tribune de Quevilly : défense des intérêts ouvriers, commerciaux, industriels et agricoles du canton de Grand-Couronne, 1ère année, n° 1 (17 mars 1935) - 2e année, n° 45 (19 janvier 1936), Le Petit-Quevilly, impr. à Rouen, hebdomadaire (FRBNF32881047). Fut ensuite remplacé par La Tribune d'Elbeuf et de Quevilly. FRBNF 32880918.

- La Tribune d'Elbeuf et de Quevilly : défense des intérêts ouvriers, commerciaux, industriels et agricoles des cantons d'Elbeuf et de Grand-Couronne [puis « républicaine, socialiste et nationale »], 1ère année, n° 1 (25 janvier 1936) - 5e année, n° 29 (8 juin 1940), hebdomadaire ou bihebdomadaire ; deux éditions spéciales des 9 et 16 oct. 1937 à l'occasion des élections au Conseil général des 10 et 17 octobre, pour soutenir la candidature de René Lebret ; impr. au Neubourg puis à Elbeuf (FRBNF32880918).

- Archives départementales de l’Eure, 3 M 375, élections des conseillers d’arrondissement.

- Selon le Dictionnaire des Francs-maçons français, René Lebret était membre de l’Association fraternelle des journalistes.

- Elbeuf, Centre d’archives patrimoniales, 47 Z 1 à 10 : correspondance de René Lebret (1931-1939).

- Dossier concernant cette cérémonie du 11 novembre 1935 : Elbeuf, Centre d’archives patrimoniales, J 42

- Cf. Affiche municipale interdisant la manifestation du Comité d’unité d’action antifasciste prévue le 11 novembre 1935 (Centre d’archives patrimoniales, 8 Fi 1264).

Sources

- « René Lebret », La Documentation française, Dictionnaire des parlementaires français (1940-1958), 1988-2005 [détail des éditions] (lire en ligne)

- « René Lebret », dans le Dictionnaire des parlementaires français (1889-1940), sous la direction de Jean Jolly, PUF, 1960

Assemblée Nationale, base de données des députés français depuis 1789 : http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/7651

Liens externes

- Ressource relative à la vie publique :

- « René Lebret », sur Sycomore, base de données des députés de l'Assemblée nationale

- Claude Pennetier et Justinien Raymond « Lebret René, Alexandre », Encyclopédie en ligne Maitron (http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article116755), version mise en ligne le , dernière modification le ).

- Collectif, Dictionnaire des parlementaires français de 1940 à 1958, Paris, La Documentation Française, vol. 5, 2005.

- Collectif, « Le député René Lebret », Bulletin de la Société de l’Histoire d’Elbeuf, n°36, , p. 54-55.

- Anne-Marie Sohn, « Lebret, René », Dictionnaire des parlementaires de Haute-Normandie sous la Troisième République, 1871-1940, J.-P. Chaline et A.-M. Sohn, dir., Mont-Saint-Aignan, Publications de l’Université de Rouen, 2000, p. 182-185.

- Laurent Limousin, « René Lebret : 1886-1971. Une carrière politique. Une cause », mémoire de maîtrise d’histoire, sous la direction d’A.-M. Sohn, Université de Rouen, 1996, 149 p. (Elbeuf, Centre d’archives patrimoniales, BH 0929).

- Pierre Largesse, La Bourse du Travail et les luttes ouvrières. Elbeuf 1892-1927, Union locale des syndicats CGT de l’agglomération elbeuvienne, 1996.

- Laurent Bossavie, « La politique dans le canton d’Elbeuf de 1919 à 1939 », Mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Rouen, 1984.

- Michel Gaudart de Soulages et Hubert Lamant, Dictionnaire des francs-maçons français, Paris, Éditions Albatros, 1980 ; Paris, Éditions Jean-Claude Lattès, 1995, 927 p.

- Jean Jolly, dir., Dictionnaire des parlementaires français, Tome VI, 1889-1940, Paris, P.U.F., 1970, p. 2 183-2 184.

- Très nombreux articles de presse ; par exemple : L’Œuvre, n° 7 064, .

- Société de l'histoire d'Elbeuf : shelbeuf.wordpress.com