Remparts de Cordes-sur-Ciel

Les remparts de Cordes sont les fortifications de la ville de Cordes-sur-Ciel, dans le département du Tarn, qui ont protégé la ville depuis sa fondation. La ville a été protégée par plusieurs enceintes.

| Remparts de Cordes-sur-Ciel | |

Remparts crénelés | |

| Période ou style | Gothique |

|---|---|

| Début construction | 1222 |

| Propriétaire initial | Comte de Toulouse |

| Destination initiale | Fortifications d'agglomération |

| Protection | |

| Coordonnées | 44° 03′ 52″ nord, 1° 57′ 13″ est |

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Tarn |

| Localité | Cordes-sur-Ciel |

Historique

Le contexte

Saint-Marcel est incendié par les croisés de Simon IV de Montfort pendant la croisade des Albigeois[b 1], ainsi que les châteaux de Cahuzac et de Laguépie, en 1212.

Pour compenser ses pertes, le comte de Toulouse a fondé cette ville nouvelle avec deux enceintes en lui donnant des franchises pour attirer des habitants. Un habitat existait déjà sur le « puech » de Mordagne, ancien nom de la colline, avec une église placée sous le vocable de Notre-Dame sur le flanc ouest de la colline qui est devenu un faubourg de Cordes.

Le plus ancien titre conservé dans les archives de la commune, c'est la charte d'organisation de la commune, accordée le 2 des nones de , soit le , par Raimond VII, comte de Toulouse, duc de Narbonne, marquis de Provence. Le comte a promis d'affranchir les habitants de toute servitude, de les exempter de tailles, de dîme de blé, de droits de leude et de péage dans tout l'Albigeois, la permission de chasser dans ses forêts, la faculté de disposer leurs biens par testament, par vente ou par donation, en se réservant des redevances sur les bouchers et les boulangers.

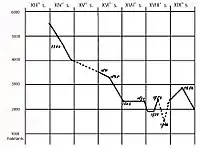

Ces franchises ont rapidement attiré un grand nombre d'habitants. Charles Portal estime le nombre d'habitants a moins de 2 000. Quand en 1227, Imbert de Beaujeu, connétable de France, gouverneur de la province pour le roi Louis VIII, puis Louis IX, chargé de continuer la guerre contre le comte de Toulouse, vient mettre le siège de la ville, il est obligé de le lever après trois jours d'attaque.

L'importance de la ville est suffisamment reconnue pour que le roi impose au comte de Toulouse au traité de Meaux de la lui livrer pour y mettre une garnison pendant dix ans.

En 1249, à la mort de Raimond VII, la ville passe dans l'héritage de sa fille unique, Jeanne de Toulouse, et de son mari, Alphonse de Poitiers, frère du roi. À leur mort sans héritier, en 1271, Philippe III le Hardi a commis Cohardon, sénéchal de Carcassonne, de prendre possession du comté de Toulouse au nom du roi. Le Languedoc, et le comté de Toulouse, n'est entré dans le domaine de la Couronne qu'à la suite des lettres patentes du roi Jean II, en 1361.

La juridiction de Cordes s'étendait sur 33 localités. Cordes fait partie de la sénéchaussée d'Albigeois en 1229 qui est ensuite réunie à la sénéchaussée de Toulouse, puis à celle de Rouergue avant de revenir en 1262 dans la sénéchaussée de Toulouse.

(Charles Portal - Histoire de la ville de Cordes)

En 1273, Eustache de Beaumarchais, sénéchal de Toulouse, accorde à la ville une foire de trois jours à la fête de la Saint-Barthélemy.

Les privilèges des habitants de Cordes sont confirmés par Philippe III le Hardi en 1282. Il ajoute la possibilité pour les consuls d'élire leurs successeurs, c'est-à-dire de choisir douze habitants notables, dont quatre nobles, capables de remplir les fonctions consulaires. Le sénéchal ou le juge d'Albigeois devait en désigner six comme consuls. En 1332, Philippe VI de Valois prend sous sa sauvegarde les habitants. Dans sa plus grande extension, Charles Portal estime la population entre 5 000 et 5 500 habitants.

L'épidémie de peste noire et la guerre de Cent Ans ont entraîné la fin de l'âge de l'or de la ville après 1350.

En 1389 le nombre des consuls est réduit à quatre. Les coutumes de la ville sont confirmées par Charles V en 1374, Charles VIII en 1491, Charles IX en 1565.

Pendant le conflit entre Bernard de Cazilhac et Robert Dauphin concernant le siège épiscopal d'Albi, Cordes a pris le parti de Bernard de Cazilhac. Ce dernier s'étant réfugié à Cordes, la ville est prise par les troupes royales et pillée en 1435.

Les 23 et , le dauphin Louis est à Cordes au cours d'une campagne pour faire cesser les « vols et pilleries » en Albigeois.

En 1452, Charles VII exempte les habitants de toute imposition pendant dix ans à cause des grandes pertes et mortalités dont ils avaient été affligés par suite des guerres et des dépenses occasionnées par les fortifications de la ville.

Les protestants commandés par le baron de Paulin se sont emparés de Cordes en . Ils ont incendié la porte de la Jane quand ils ont été chassés de la ville. Dans la nuit du au , un capitaine protestant de Bruniquel, Peyrole, s'est introduit dans le Fort, mais il est tué et les agresseurs se dispersent. Il y a une violente épidémie de peste en 1589, et un retour de l'épidémie de 1629 à 1632.

Les fortifications

(Charles Porter, Histoire de la ville de Cordes)

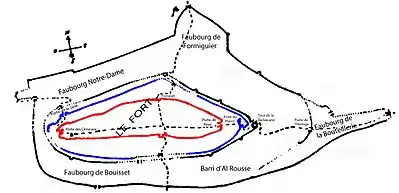

Le comte de Toulouse a construit les deux premières enceintes de la ville au sommet du « puech » placé entre le Cérou et l'Aurausse. L'altitude du point le plus haut est de 285 m NGF, dominant de 110 m le lit des rivières.

La topographie du site a imposé une forme ovale de la ville avec un grand axe, dans la direction sensiblement Est-Ouest trois fois plus grand que le petit axe, dans la direction Nord-Sud. Le côté sud présente des escarpements rocheux. Le côté nord a une pente moins raide. Cette topographie a permis de limiter les défenses de la ville aux points les plus accessibles, à l'Est et à l'Ouest. Ces deux enceintes sont séparées par des lices étroites. Elles constituent la partie de la ville qui est appelée « le Fort ». Deux systèmes de portes décalées, à l'Est et à l'Ouest, assuraient l'entrée et la protection de la ville. Sur le petit axe ont été prévus des « portanels ».

Ces deux premières enceintes devaient être terminées en 1229. Les portes ont été conservées, sauf le portanel Sud.

À la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle, la prospérité de Cordes entraînant l'augmentation de la population, a nécessité de construire une troisième enceinte. La conséquence de cette modification a été que la première enceinte a été absorbée par les constructions privées. Cette troisième enceinte était percée de quatre portes dont il ne subsiste plus aujourd'hui que la Barbacane, à l'Est.

Les trois premières enceintes sont celles de la bastide. Une quatrième enceinte a été construite pour englober les faubourgs d'Al Rousse, de Notre-Dame, du Formiguier au Nord et de Bouisset au Sud. Il en subsiste la porte de l'Horloge qui a dû être reconstruite au XVIe siècle.

Le quartier de la Bouteillerie restait hors de la quatrième enceinte. Au milieu du XIVe siècle on a travaillé à l'« œuvre des clôtures » de ce quartier. Il y a donc probablement eu une 5e enceinte du côté Est de la ville.

| Portes de la ville | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Enceintes | Côté Est | Côté Ouest | Côté Nord | |||

| 1re enceinte | Porte de Rous |  | Porte des Ormeaux |  | Portanel |  |

| 2e enceinte | Porte de Planol ou du Vainqueur |  | Porte de la Jane |  | ||

| 3e enceinte | Barbacane |  | ||||

| 4e enceinte | Porte de l'Horloge |  | ||||

Protections

- Les remparts crénelés subsistant ont été inscrits au titre des monuments historiques le [1].

- La porte de l'Horloge a été inscrite au titre des monuments historiques le [2].

- La porte de la Jane a été classée au titre des monuments historiques le [3].

- La porte des Ormeaux a été classée au titre des monuments historiques le [4].

- Le Portanel a été inscrit au titre des monuments historiques le [5].

- La porte de Rous a été classée au titre des monuments historiques le [6].

- La porte du Vainqueur ou du Planol a été classée au titre des monuments historiques le [7].

- La tour la Barbacane a été inscrite au titre des monuments historiques le [8].

Notes et références

- « Remparts crénelés », notice no PA00095548, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Porte de ville dite de l'Horloge », notice no PA00095541, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Porte de la Jane », notice no PA00095542, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Porte de ville, dite Porte des Ormeaux », notice no PA00095543, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Porte de ville dite le Portanel », notice no PA00095544, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Porte de Rous », notice no PA00095545, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Porte du Vainqueur ou du Planol », notice no PA00095546, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Tour dite la Barbacane », notice no PA00095549, base Mérimée, ministère français de la Culture

Annexes

Bibliographie

- Cordes, dans Clément Compayré, Études historiques et documents inédits sur l'Albigeois, le Castrais et l'ancien diocèse de Lavaur, imprimerie de M. Papailhiau, Albi, 1841, p. 389-406 (lire en ligne)

- Charles Portal, Histoire de la ville de Cordes, Tarn (1222-1799), à la librairie-papèterie Bosquet, Cordes, 1902 , 696p. (lire en ligne)

- Charles Portal, Cordes, dans Congrès archéologique de France. 92e session. Toulouse. 1929, dans Société française d'archéologie, Paris, 1930, p. 454-494 (lire en ligne)

- Michèle Pradalier-Schlumberger, Cordes, p. 235-253, dans Congrès archéologique de France. 140e session, Albigeois. 1982, Société française d'archéologie, Paris, 1985

- Henri Bru, Albi, Cordes-sur-Ciel, le pays des bastides et des acropoles, Albi, Éditions Grand Sud, , 119 p. (ISBN 2-908778-48-3)

- Cordes, pays des bastides, p. 78

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Cordes-sur-Ciiel : plan de la ville

- Centre archéologique des Pays Albigeois : À Cordes, les remparts mis à nu