Révolte en Amdo en 1958

La révolte en Amdo en 1958, également connu sous le nom d '« incident de Xunhua » (en chinois: 循化事件), est une rébellion anti-communiste durement réprimée par l’armée chinoise[1]. Cela s'est produit à Xunhua dans la province du Qinghai. Cette révolte précède le soulèvement tibétain de 1959 et le départ du dalaï-lama à l’étranger. L'incident s'est terminé par la répression et un massacre par l'Armée populaire de libération, qui a tué 435 personnes en quatre heures le , dont la plupart étaient des civils non armés[1] - [2] - [3].

Contexte

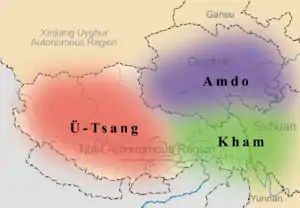

L'Amdo (tibétain : ཨ་མདོ།, Wylie : a mdo, chinois: 安多, pinyin: Ānduō) est l'une des trois anciennes provinces ou régions du Tibet, les autres étant l'Ü-Tsang et le Kham. L’Amdo, en chinois Anduo 安多, concerne des provinces chinoises actuelles du Qinghai, du sud du Gansu, et du nord du Sichuan (district de rNga-ba 阿坝).

L’Amdo n’est pas concerné par l’Accord en 17 points sur la libération pacifique du Tibet signé entre les autorités chinoises et les représentants du dalaï-lama. En effet le territoire de l’Amdo n’est pas sous le contrôle politique de Lhassa, aussi les « réformes démocratiques », qui se traduisent par la mise en place des coopératives agricoles et pastorales, sont engagées par les autorités communistes à partir de 1955[4].

Historique

En 1958, une importante révolte est mise au pas par l’armée chinoise. À la suite de l’instauration des communes dans le cadre du Grand Bond en avant, les habitants souffrent de la famine[5]. La révolte se situe deux ans après celle du Kham en 1956 et précède le soulèvement tibétain de 1959 à Lhassa[6].

Monastère

Selon une étude chinoise sur les 722 monastères répertoriés au Qinghai avant 1958, onze étaient encore intacts après 1958[5]. Ainsi, l’anthropologue américaine C. Makley indique que 90 % des moines du monastère de Labrang sont portés disparus après 1958, victimes des tortures, de la prison ou des camps de rééducation par le travail [7].

Le massacre

Le matin du , l'Armée populaire de libération (APL) a envoyé deux régiments pour réprimer le soulèvement. À leur arrivée, les troupes de l'APL ont commencé à ouvrir le feu sur les civils qui ont demandé la libération de Jnana Pal Rinpoché (加乃化仁波切)[1] - [2] - [3] - [8]. En quatre heures, les troupes ont réalisé que les civils n'étaient pour la plupart pas armés, mais avaient déjà tué 435 personnes, avec un total de 719 morts[1] - [2] - [3] - [8].

Dans l'après-midi du , 2 499 personnes ont été arrêtées, dont 1 581 Salars, 537 Tibétains, 343 Hui et 38 Han[1] - [2] - [3]. Le bilan officiel des décès de APL était de 17, avec une perte de propriétés estimée à 0,9 million de RMB à l'époque[1] - [2] - [3].

Témoignages et bibliographie

En 2012, la sinologue Katia Buffetrille indique que cette période de l’histoire tibétaine est peu connue. Les jeunes Amdowas évoquent cette révolte et ses conséquences à partir des récits de leurs parents [9].

En 2012, Thakgyam, un Tibétain de 77 ans, témoigne, « avant de mourir », de la révolte en Amdo en 1958 à laquelle il a participé et de la répression de l’Armée populaire de libération[10].

Dans son ouvrage Le chef des perles en argent, l’écrivaine tibétaine Yangtsokyi évoque cette révolte, où son grand-père est tué, et les conséquences de celle-ci pour elle-même et sa famille[11].

Dans Joies et peines de l’enfant Naktsang de Naktsang Nülo, parue en 2007, une autobiographie qui couvre les années 1948-1959, l’auteur décrit en détail les évolutions radicales et la répression des révoltes par l’armée chinoise[12]. Pour la sinologue Françoise Robin, « ce livre a eu un succès phénoménal, surtout dans l'Amdo, car il a été écrit dans le dialecte de la région, ce qui était nouveau » [13].

Tempête rouge, un roman du tibétain Tsering Döndrub, publié en 2019 et traduit par Françoise Robin, il aborde aussi cette « mémoire tabou »[13]. À la suite de cette publication Tsering Döndrub est renvoyé de son emploi de fonctionnaire [14].

Analyses

La sinologue Katia Buffetrille indique, en 2012, que la révolte en Amdo en 1958 a fait l’objet d’une « terrible répression » [9]. Warren W. Smith Jr mentionne qu’en 1958 dans certaines régions de l’Amdo, les hommes tibétains sont complètement absents[15].

Article connexe

Références

- (en) Jianglin Li (trad. du chinois), Tibet in Agony : Lhasa 1959, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, , 410 p. (ISBN 978-0-674-08889-4, lire en ligne)

- (zh) Jianglin Li, « 青海“循化事件”始末 », sur biweeklyarchive.hrichina.org (consulté le )

- (en) Alexander Norman, The Dalai Lama : An Extraordinary Life, Houghton Mifflin Harcourt, , 432 p. (ISBN 978-0-544-41688-8, lire en ligne)

- Françoise Robin Clichés tibétains: idées reçues sur le Tibet

- Françoise Robin La révolte en Amdo en 1958 Compte rendu de la journée de conférences au Sénat le 3 mars 2012, Rapport de groupe interparlementaire d’amitié n° 104, 18 juin 2012, Site du Sénat

- Tempête Rouge de Tsering Dondrup

- voir Makley Charlene, 2005, «`Speaking Bitterness': Autobiography, History, and Mnemonic Politics on the Sino-Tibetan Frontier», in Comparative studies in society and history, 2005, 47(1) : 49, note 18.

- (zh) Anna Wang, « 王安娜:纪念1958年藏族起义“循化事件”62周年 ——当代青海“五大名著” », sur Ipkmedia (光传媒) (consulté le )

- Katia Buffetrille Se sacrifier par le feu pour que le Tibet reste tibétain L’Express, 29 mars 2012

- Le vieil homme qui voulait “parler avant de mourir” Courrier International, 22 mai 2012

- Le chef des perles en argent Note de lecture

- Xénia de Heering Joies et peines de l’enfant Naktsang de Naktsang Nülo Impressions d’Extrême-Orient, 2016

- François Bougon Mourir pour que sa langue vive Le Monde, 27 décembre 2012

- Martine Bulard, « Au Tibet, une visite très guidée », sur Le Monde diplomatique,

- Tibetan Nation: A History Of Tibetan Nationalism And Sino-tibetan Relations