Résidence de Wurtzbourg

La résidence de Wurtzbourg, pouvant être abrégée en la Résidence[1], est une construction de style baroque située sur la Residenzplatz au centre de la ville de Wurtzbourg, chef-lieu de la Basse-Franconie (Bavière, Allemagne).

Résidence de Wurtzbourg *

| |

Résidence de Wurtzbourg avec les jardins de la Cour et la place de la Résidence. | |

| Coordonnées | 49° 47′ 34″ nord, 9° 56′ 20″ est |

|---|---|

| Pays | |

| Subdivision | District de Basse-Franconie, Bavière |

| Type | Culturel |

| Critères | (i) (iv) |

| Superficie | 15 ha |

| Zone tampon | 25 ha |

| Numéro d’identification |

169 |

| Zone géographique | Europe et Amérique du Nord ** |

| Année d’inscription | 1981 (5e session) |

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

|

Elle a été occupée par les princes-évêques. Le château compte parmi les plus belles réalisations du baroque tardif de l'Allemagne du Sud et peut être considéré, par son importance dans l'architecture européenne, au même titre que le château de Schönbrunn à Vienne ou celui de Versailles. L'Unesco a élevé le bâtiment en 1981 au titre de patrimoine mondial de l'humanité.

Importance

Extrait du texte de l'évaluation des organisations consultatives de l'Unesco :

- « L'inscription de la résidence de Wurtzbourg sur la liste du Patrimoine mondial constitue une mesure si manifestement souhaitable que la proposition de la République Fédérale d'Allemagne n'a pas à être longuement justifiée.

- Construite pour l'essentiel de 1720 à 1744, décorée intérieurement de 1740 à 1770, pourvue de magnifiques jardins de 1765 à 1780, la Résidence est à la fois le plus homogène et le plus extraordinaire des palais baroques.

- Elle témoigne du faste de deux princes-évêques successifs, Johann Philipp Franz et Friedrich Karl von Schönborn et, comme telle, répond parfaitement au critère IV en illustrant la situation historique significative d'une des plus brillantes cours de l'Europe du XVIIIe siècle.

- Elle représente une réalisation artistique unique, par l'ambition du programme, l'originalité du parti et le caractère international du chantier. »

Construction

La construction de la résidence de Wurtzbourg débute pendant le règne du prince-évêque Johann Philipp Franz von Schönborn en 1720. Celui-ci meurt quatre ans plus tard sans y avoir résidé. Les travaux seront achevés en 1744 sous son frère, le prince-évêque Friedrich Carl von Schönborn. La décoration intérieure est terminée en 1770 sous Karl Philipp von Greiffenclau zu Vollrads.

Les travaux sont confiés à Balthasar Neumann, alors âgé de 33 ans. La première pierre est posée le . On commence par l'aile nord. Balthasar Neumann se rend alors en France pour y perfectionner son art. Il consulte Robert de Cotte (1656-1735) et Germain Boffrand. À la mort de Johann Philipp Franz von Schönborn (1724), « haï par son peuple », après l'élection de Christoph Franz von Hutten, adversaire des Schönborn, les travaux sont interrompus.

En 1729, les Schönborn reviennent au pouvoir en la personne de Friedrich Carl von Schönborn qui ordonne la reprise des travaux, toujours sous la direction de Neumann, par l'aile sud puis la façade. Le grand escalier est achevé en 1739. La décoration intérieure fut confiée à Tiepolo (plafonds de l'escalier, de la salle impériale et la chapelle), Antonio Giuseppe Bossi (stucs, notamment de la salle blanche) et Johannes Zick (salle ovale donnant sur le jardin) et Johann Wolfgang von der Auwera.

Le prince-évêque Carl Phillipp von Greiffenlau avait confié la réalisation des peintures de la Résidence à un artiste milanais, mais ce dernier peignait si mal qu'il décida d'engager le meilleur fresquiste de l'époque, Giambattista Tiepolo. Arrivé en 1750 avec ses deux fils, l'artiste fut reçu avec honneur. Il était prévu de lui verser 10 000 florins, soit trois fois plus que ce qu'il gagnait à Venise. Lors de son séjour à Wurtzbourg, qui dura à peine trois ans, Tiepolo réalisa les fresques de la salle impériale et de l'escalier d'honneur - considérées comme son œuvre majeure - deux retables pour la Hofkirche et un retable pour l'abbaye de Schwarzach (aujourd'hui dans l'ancienne pinacothèque de Munich). Il lui fallut 210 jours pour exécuter la gigantesque fresque (32 × 19 m) qui surplombe l'escalier d'honneur. Cette œuvre est caractérisée par une profusion de personnages, d'allégories et de putti - créant en quelque sorte un théâtre du monde.

Architecture

Le plan du palais est rectangulaire sur une base de 92 × 167 m, contenant une cour d'honneur ouverte sur la ville au centre de 55 m de profondeur. Les salles d'apparat se trouvent au centre de l'édifice du côté jardin, les ailes nord et sud étant réservées aux appartements.

Le grand escalier

Le grand escalier d'honneur, chef-d'œuvre de Johann Balthasar Neumann, est une des plus remarquables créations d'architecture civile qui soit.

Giovanni Battista Tiepolo crée son immense fresque en 1752-53. Il s'agit de la plus grande fresque réalisée d'un seul tenant (30 × 18 m). Elle représente l'hommage des quatre continents alors connus au prince-évêque Carl Philipp von Greiffenclau. Il reprend ici le thème qu'il avait utilisé dans le salon des Baglioni à Padoue en 1720 et dans celui des Clerici à Milan en 1740[2].

Les figures allégoriques inspirées de la mythologie qui ornent la balustrade ont été sculptées par Johann Peter Wagner en 1771-76.

La salle blanche

Elle est la transition, ou plutôt la césure, entre le grand escalier et la salle impériale, tous deux somptueusement décorés. Le stucage, de style rococo, d'Antonio Giuseppe Bossi se découpe en blanc sur un fond gris clair. Il en résulte une gamme étonnamment riche de tons gris et blancs de gradations diverses

La salle impériale

De forme ovale, elle est de rigueur dans les châteaux des princes-électeurs dans les régions catholiques d'Allemagne. Sa décoration se rattache à un type iconographique typiquement germanique. Y ont travaillé trois artistes de génie : l'architecte Balthasar Neumann, le fresquiste Giovanni Battista Tiepolo et le stucateur Antonio Giuseppe Bossi. Deux fresques se font face et mettent toutes deux en scène l'empereur romain germanique et l'évêque de Wurtzbourg. La première représente le mariage de Frédéric Barberousse avec Béatrice de Bourgogne consacré par un évêque de Wurtzbourg, qui était intervenu auprès du pape pour faire annuler le premier mariage de l'empereur. En face, la seconde montre l'empereur accordant le titre de duc de Franconie à l'évêque.

Le grand escalier.

Le grand escalier.

Fresque de Tiepolo : l'Europe.

Salle blanche.

Salle ovale donnant sur le jardin.

La chapelle

L'église de la Résidence (Hofkirche), bien que de dimensions modestes, est une des réalisations les plus parfaites de l'architecture religieuse du XVIIIe siècle. Elle fut édifiée par Balthasar Neumann dans l'aile sud-ouest. La décoration intérieure, toute en marbre et en dorures (1735-1743) est due à son rival Lucas von Hildebrandt. Les fresques sont de Johann Rudolf Byss, les stucs d'Antonio Giuseppe Bossi.

Il s'agit d'une construction à pilastres, surmontée de 5 coupoles.

La chaire de style classique a été rajoutée plus tard (1774-1775). Elle est due à Materno Bossi.

Hofkirche.

Chaire.

Stucs<./center>

Autel latéral.

Le jardin

Le jardin de la Résidence est aménagé en terrasses. Il est décoré de nombreuses, sculptures, putti, vases, etc., œuvres de Johann Peter Wagner. Les fers forgés du Tyrolien Georg Oegg donnent accès au jardin.

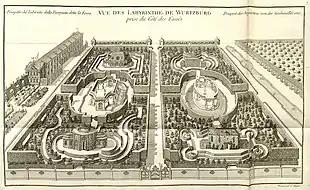

Les jardins vers 1770.

Grilles marquant l'entrée du jardin de la Résidence.

Fers forgés de l'entrée.

Terrasses.

Jardins.  Vue des labyrinthes de Würtzburg (vers 1781-1786).

Vue des labyrinthes de Würtzburg (vers 1781-1786).

Conséquences de la Seconde Guerre mondiale

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Résidence a été fortement endommagée, surtout dans les ailes. La fresque de Tiepolo, dans le grand escalier, a été miraculeusement préservée. Un général américain John D. Skilton, féru de rococo, fait poser dès 1945 un toit provisoire, évitant la ruine des chefs-d'œuvre. La chapelle, et surtout les fresques ornant les coupoles furent tout de même abîmées par les lances à eau ayant arrêté l'incendie.

Les campagnes de restauration démarrent dès les années 1950[2]. La remise en état, achevée en 1963, constitue un exploit en matière de conservation des monuments. La restauration définitive fut terminée dans les années 1980 avec l'achèvement du cabinet des miroirs.

Des esquisse des fresques de Tiepolo peuvent être vues dans plusieurs musées internationaux :

- Esquisses de Giambattista Tiepolo pour les fresques

L'Investiture de Mgr Herold, évêque de Wurtzbourg

en tant que duc de Franconie

pour la voûte du Kaisersaal, 1751-1752

Metropolitan Museum of Art, New York[3]

Apollon conduit Béatrice de Bourgogne en tant qu'épouse à Frédéric Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique

pour le plafond du Kaisersaal

huile, 1750-1751

Staatsgalerie (Stuttgart)[4]

Allégorie des Planètes et des Continents

pour le plafond de l'escalier, 1752

Metropolitan Museum of Art, New York[3]

Bibliographie

- Erich Hubala (de), Otto Mayer, Wolf-Christian von der Mülbe: Die Residenz zu Würzburg. Edition Popp, Wurtzbourg 1984.

Notes

- Lorsqu'il est implicite qu'il s'agit de la résidence de Wurtzbourg et que l'on souhaite désigner le monument (et pas seulement la construction), ce conformément aux conventions typographiques concernant les monuments et bâtiments publics

- Françoise Monnin, « De Würzburg à Venise avec Tiepolo », Connaissances des arts, no 608, , p. 83-87

- (en) « Notice », sur Metropolitan Museum of Art.

- Staatsgalerie (Stuttgart)

Annexes

Article connexe

- Archives nationales de Wurtzbourg

- Frankoniabrunnen, une fontaine dans la Residenzplatz