Réglementation des communications électroniques

La réglementation des communications électroniques (ou réglementation des télécommunications) consiste à élaborer, dans le domaine des communications électroniques, les projets de lois dont l'adoption est soumise au Parlement et les décrets et les arrêtés qui sont pris par le Gouvernement.

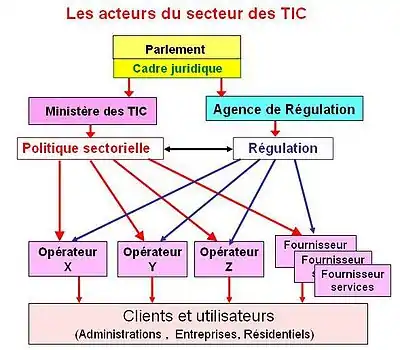

La réglementation des communications électroniques doit être distinguée de la régulation des communications électroniques qui consiste à veiller au suivi , au contrôle et au respect de la réglementation par les opérateurs et fournisseurs de service pour assurer le bon fonctionnement des communications électroniques dans l'intérêt général et de manière durable. La régulation est du ressort d'une autorité de régulation qui doit conséquemment être indépendante de toute influence des opérateurs et fournisseurs et qui jouit d'un statut juridique et d'une l'autonomie financière en principe fondent son indépendance vis-à- vis du Gouvernement[1].

La réglementation des communications électroniques doit également être distinguée de la politique sectorielle des TIC (technologies de l'information et de la communication) qui consiste à élaborer et à définir les orientations stratégiques du Gouvernement sur le développement du secteur des TIC d'un pays et à mettre en œuvre la stratégie et les plans d'actions du Gouvernement sur les TIC pour assurer le développement économique et social du pays[2].

Les communications électroniques correspondent à une extension du domaine des télécommuniations en tenant compte de la convergence entre informatique et télécommunications, mais elles ne contiennent pas la radiodiffusion ni la télédiffusion, contrairement aux TIC qui les contiennent. Les textes juridiques et réglementaires qui se réfèrent aux communications électroniques ne traitent donc pas de la radiodiffusion ni de la télédiffusion qui font l'objet d'autres textes.

Au niveau international, la réglementation des communications électroniques (ou télécommunications) internationales consiste à définir et adopter les normes permettant de garantir le fonctionnement des services de télécommunications entre tous les pays. Cette réglementation internationale est du ressort de l'Union internationale des télécommunications, agence spécialisée des Nations unies[3]. Il existe d'autres institutions internationales chargées d'établir des normes spécifiques aux équipements de télécommunications et auxquelles les opérateurs de réseau peuvent être contraints de se conformer par voie réglementaire.

Objectifs de la réglementation

Le Manuel sur la réglementation des télécommunications[4] édité par le projet InfoDev de la Banque mondiale et de l’Union internationale des télécommunications donne les objectifs suivants pour la réglementation des télécommunications:

- faciliter l'accès universel aux services de télécommunication de base,

- encourager les marchés concurrentiels, pour promouvoir:

- - la prestation efficace des services de télécommunication,

- - une bonne qualité de service,

- - la mise en place de services de pointe, et

- - des tarifs efficaces;

- là où des marchés concurrentiels n'existent pas ou sont défaillants, prévenir les pratiques abusives de la puissance de marché, telles qu'une tarification excessive et un comportement anti-concurrence des firmes dominantes;

- créer un climat favorable à la promotion des investissements pour développer les réseaux de télécommunication;

- accroître la confiance du public dans les marchés des télécommunications, par l'application de politiques transparentes de régulation et d'octroi de licences;

- protéger les droits des usagers, notamment les droits à la protection de la vie privée;

- accroître la connectivité des télécommunications pour tous les usagers, par la mise en œuvre de procédures efficaces d'interconnexion;

- optimiser l'utilisation de ressources limitées, telles que le spectre radioélectrique, les numéros et les priorités?

Historique et raisons de réglementer

Dans les années 1980 et avant, le besoin de réglementation était plus faible qu'actuellement car les services de télécommunication étaient assurés par les opérateurs historiques qui étaient généralement des administrations ou des entreprises étatiques bénéficiant de monopoles, ce qui permettait aux gouvernements d'agir à la fois comme opérateur et comme régulateur. Avec la privatisation des opérateurs historiques, au cours des années 1980 et 1990, une réglementation plus importante devint nécessaire pour définir les droits et les obligations de l'opérateur privé ainsi que les modalités de contrôle de cet opérateur par le gouvernement. Puis, avec l'ouverture du marché, le besoin de réglementation s'est encore accru pour définir les règles d'entrée sur le marché par de nouveaux opérateurs ou fournisseurs de service avec de nouvelles licences ou nouvelles autorisations, éviter les pratiques anti-concurrentielles et abus de position dominante, et définir les obligations de service universel. Lorsque la concurrence s'exerce de façon satisfaisante, le marché compétitif se régule lui-même dans une large mesure et la réglementation peut devenir plus légère (par exemple en devenant ex post au lieu de ex-ante)[5]. Même après avoir renoncé à l'exploitation des réseaux de télécommunication, les gouvernements conservent le rôle de réglementation, le but étant que les prestations des services se fassent en conformité avec l'intérêt public tel qu'il est perçu sur le plan national de la politique sectorielle des TIC[4]. Certaines défaillances du marché ont été corrigées avec l'entrée de nouveaux acteurs économiques plus efficaces, par exemple, les tarifs des abonnements Internet ou des abonnements des téléphones mobiles ont été réduits en France lorsque Free est entré respectivement sur le marché de l'accès à Internet et sur le marché de la téléphonie mobile. Mais d'autres formes de défaillances du marché sont apparues et se développent avec des situations très différentes d'un pays à l'autre. C'est le cas en particulier pour les défaillances relatives au service universel. Les nouveaux opérateurs ciblent seulement les zones urbaines rentables et l'opérateur historique ne peut plus pratiquer de péréquation tarifaire pour investir comme précédemment dans les zones rurales. Une autre forme de défaillances est l'abus de position dominante par ceux qui contrôlent certaines infrastructures essentielles comme les stations d'atterrissement des câbles sous-marins. Les nouvelles préoccupations des gouvernements en matière de réglementation des communications électroniques portent sur l'impact de la convergence numérique et sur la diffusion des services à haut débit avec une remise en cause des positions établies avec l'apparition de nouvelles formes d'abus de position dominante[6].

Contexte de la convergence numérique

La compréhension du contexte de la convergence numérique est un préalable à la présentation des principes de l'administration des télécommunications (ou communications électroniques). L'évolution rapide des technologies électroniques a provoqué une remise en cause des principes fondamentaux caractérisant les réseaux des télécommunications, de l'informatique et de l'audiovisuel. Ces réseaux étaient séparés même s'il existait quelques infrastructures communes. Cette distinction permettait d'avoir des cadres juridiques et réglementaires spécifiques pour les services correspondant à chacun de ces réseaux. Avec la convergence numérique, les trois secteurs des télécommunications, de l'informatique et de l'audiovisuel ont été intégrés progressivement dans un réseau commun à haut débit utilisant le protocole IP[7] - [8]. Les paquets d'octets servant à transmettre des communications téléphoniques, des données informatiques entre des ordinateurs ou des émissions de radio ou de télévision ou des contenus personnels audiovisuels sont entrelacés et sont acheminés par les mêmes circuits et les mêmes routeurs. Il n'est plus possible d'avoir des réglementations et des institutions différentes pour administrer ces trois secteurs qui n'en forment plus qu'un, celui des technologies de l'information et de la communication. Des licences unifiées avec des modalités adaptées aux technologies convergentes deviennent nécessaires pour les opérateurs qui deviennent convergents[9].

Terminologie

Le mot télécommunications continue à être utilisé dans le langage courant pour des raisons d'habitude. Il est aussi conservé dans les titres de lois ou dans les noms des institutions de réglementation ou de régulation de certains pays en lieu et place de communications électroniques (voir la liste des lois de base ci-dessous ou la liste des régulateurs dans l'article Régulation des communications électroniques). Le terme de communications électroniques est utilisé de manière systématique dans les documents officiels de l'Union européenne[10] - [11] - [12] - [13] - [14]. Le terme de communications électroniques est utilisé dans les textes de loi dans certains pays européens. Par contre, le terme de technologies de l'informatique et de la communication est davantage utilisé par les institutions internationales. Par exemple, l'Union Internationale des télécommunications n'a pas changé de nom, mais utilise l'expression "télécommunications/TIC" à la place de télécommunications pour la réglementation et utilise de préférence le sigle TIC pour tout ce qui concerne les politiques de développement.

Définitions officielles

France

Selon le Code des postes et des communications électroniques[15], Livre II, Titre 1er, Article L32:

- Communications électroniques : On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

- Réseau de communications électroniques : On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle

- Réseau ouvert au public : On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.

- Radiodiffusion Action de radiodiffuser, de transmettre par la radio; émission et diffusion du son au moyen des ondes hertziennes

- Télédiffusion: Télécommunication unilatérale à l'intention d'un grand nombre de destinataires qui disposent d'installations de réception appropriées, effectuée par des moyens radioélectriques ou par des réseaux de câbles à conducteurs métalliques ou de câbles à fibres optiques.

Contenu typique d'une loi de base sur les communications électroniques

- Champ d'application de la loi (clarifier par rapport aux réseaux et aux contenus de l'audiovisuel, clarifier par rapport aux communications par Internet, clarifier par rapport aux réseaux particuliers de la Sécurité Nationale et de la Défense Nationale du pays)).

- Principe de la séparation des fonctions de réglementation des télécommunications, de régulation des télécommunications et d'exploitation des réseaux de télécommunications.

- Définition des missions et responsabilités du Ministère chargé des télécommunications.

- Définition du statut, des fonctions, des pouvoirs et des obligations de l'institution chargée de la régulation.

- Définition des droits des usagers des services : secret des communications, libre accès aux services proposés par les opérateurs et fournisseurs (non discrimination), information transparente sur les tarifs des services.

- Définition des obligations des usagers.

Principes de base de la réglementation des communications électroniques

Les principes suivants ont été recommandés par les institutions internationales et sont diversement mis en œuvre dans les lois de base portant sur les communications électroniques selon les pays.

Statut et fonctionnement de l'Autorité de Régulation

- Définition du statut, des fonctions, des pouvoirs et des obligations de l'institution chargée de la régulation.

Selon la CEDEAO, la nomination de la Direction de l’Autorité nationale de réglementation (ANR), il est important de prendre en compte certains principes fondamentaux (page 4, Lignes directrices [16]:

- Les membres devraient être nommés sur la base de leurs compétences et de leur intégrité plutôt que sur la base de considération politique.

- Un processus consultatif, pour la sélection des membres et du directeur exécutif/directeur général de l’ANR, semble permettre de s’assurer de la nomination des personnes les plus adéquates.

- La nomination des membres par différentes branches du gouvernement peut aider à garantir l’indépendance.

- Les membres devraient avoir les qualifications professionnelles requises.

- Les membres ne devraient pas être sujets à disqualification pour cause de nomination cumulée avec une position dans la haute fonction publique. Cependant, la nomination au conseil d’administration ou au poste de directeur général de l’ANR devrait être incompatible avec celle cumulée d’une position au sein d’organisations pour lesquelles une séparation légale d’avec l’ANR est exigée.

Réglementation ex-ante ou réglementation ex-post

Le Manuel sur la réglementation des télécommunications[17] présente les concepts de régulation ex-ante et de régulation ex-post de la façon suivante. La réglementation ex ante est une intervention préventive selon des procédures spécifiées par le gouvernement pour empêcher les actions ou les résultats socialement indésirables sur les marchés, ou pour diriger l'activité du marché vers des objectifs socialement souhaitables. La réglementation ex ante est principalement utilisée pour réguler la structure du marché, c'est-à-dire le nombre d'entreprises et le niveau de la concentration du marché, les conditions d'entrée, et le degré de différenciation des produits. La réglementation ex post traite des allégations spécifiques de comportements anticoncurrentiels ou des abus de marché. La réglementation ex post vise à corriger une faute prouvée à travers une gamme d'options de mise en application de la loi, comprenant des amendes, des injonctions, ou des interdictions. La réglementation ex post est principalement concernée par le fonctionnement du marché, le comportement d'une entreprise par rapport à la fois à ses concurrents et à ses clients.

Modalités pour l'ouverture du marché et une saine concurrence

- Principe de l'ouverture du marché des télécommunications à la concurrence.

- Définitions des régimes juridiques d’autorisation : licence individuelle, licence de classe (ou autorisation générale), simple déclarations, régime de l’entrée libre et les agréments. La tendance est de simplifier les procédures d'autorisation afin de faciliter l'émergence de nouveaux opérateurs et fournisseurs de service et de renforcer la concurrence.

- Modalités sur l’interconnexion pour garantir l’interopérabilité des services entre des clients abonnés à des opérateurs différents.

- Modalités pour favoriser le partage et la mutualisation des infrastructures en permettant à un opérateur d’accéder aux éléments de réseau d’un autre opérateur (par exemple, dégroupage de la ligne terminale de l’abonné).

- Modalités pour éviter tout abus de position dominante pour favoriser l'accès à tous les services des TIC au meilleur prix par une concurrence loyale et durable.

Modalités pour assurer l'interconnexion des réseaux

- Modalités sur le contrôle des tarifs d’interconnexion qui doivent être basés sur les coûts incrémentaux à long terme.

Modalités pour la gestion des numéros

- Modalités pour la gestion des numéros pour assurer une utilisation optimale des numéros qui sont une autre ressource rare.

- Modalités pour assurer la portabilité des numéros.

Modalités pour la gestion et le contrôle des fréquences

- Modalités sur la gestion des fréquences pour assurer une utilisation optimale du spectre des fréquences, qui est une ressource rare.

- Modalités pour favoriser la diffusion des services à haut débit par un plus grand déploiement des systèmes sans fil à haut débit.

Modalités pour le service et l'accès universel

- Règles pour définir la nature des services de base considérés come essentiels et faisant partie du service public et définition des contraintes assurées par les opérateurs pour assurer ce service public.

- Règles pour assurer le financement du service universel et en particulier pour compenser le déficit des opérateurs dans les zones non rentables.

Modalités pour la sécurité des télécommunications

- Modalité pour assurer la sécurité des transactions

- Modalités pour lutter contre la cybercriminalité

Protection des consommateurs

Avec l'émergence de la convergence numérique, de nouveaux besoins apparaissent pour la protection des consommateurs[18]

(en cours de rédaction)

Lois de base sur les communications électroniques

- Afrique du Sud : Telecom Act, 2000 [19]

- Algérie: Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications [20]

- Angola: Basic Telecommunication Law [21]

- Australie: Telecommunications Act, 1997 [22]

- Belgique: Loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005 [23]

- Bosnie et Herzégovine: HR Decision Enacting the Law on Communications of Bosnia And Herzegovina, 21 octobre 2002 [24]

- Botswana: Telecommunications Act Chapter 72:03 Telecommunications [25]

- Brésil: General Telecommunications Law, Law No. 9.472, of 16 July 1997[26]

- Bulgarie: Law of The Telecommunications Prom. SG. 88/7 Oct 2003, amend. SG. 19/1 Mar 2005 [27]

- Burkina Faso: Loi N° 027- 2010/An Du 25 mai 2010 Portant modification de la Loi N° 061- 2008 /AN du 27 novembre 2008 portant Réglementation Générale des Réseaux et des Services de Communications Électroniques au Burkina Faso[28]

- Cameroun: Textes de lois[29], Loi n 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun [30], Loi n 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun [31], Loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun[32]

- Canada: Loi sur les télécommunications [33]

- France: Code des postes et des communications électroniques [15]

- Egypte: Telecommunication Regulation Law, Law n° 10 of 2003 [34]

- Kenya: ICT Regulatory Framework[35]

- Jordanie: Telecommunications Law [36]

- Nigéria: Nigerian Communications Act, 2003 [37]

- Qatar: Telecommunications Law of 2006 [38]

- Royaume-Uni: Communications Act (2003)[39]

- Sénégal Code des télécommunications, Loi 2011-01 du 24 février 2011 portant code des télécommunications[40]

- Singapour: Telecommunications Act[41]

- Suède: Electronic Communications Act[42]

- Suisse: Loi sur les télécommunications (LTC)[43]

Union Européenne

- Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")[10]

- Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")[11]

- Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")[12]

- Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")[13]

- Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)[14]

Obligations de l'OMC pour les communications électroniques

Tous les États membres de l'OMC sont assujettis aux "obligations et disciplines générales" de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS)[44]. Trois articles de l'AGCS concernent directement les modalités mises en œuvre pour l'octroi des licences et autorisations des services de télécommunications :

- Traitement de la nation la plus favorisée (NPF) (Article II de l'AGCS) – Un régime d'autorisation doit accorder l'accès aux marchés aux opérateurs d'un pays membre de l'OMC à des conditions "non moins favorables" que celles qui sont applicables aux opérateurs de "tout autre pays".

- Transparence (Article III de l'AGCS) – Toutes les lois et règles affectant le commerce des services doivent être publiées. L'Annexe de l'AGCS sur les télécommunications exige expressément la publication, entre autres, de toutes les prescriptions éventuelles en matière de notification, d'enregistrement ou d'octroi de licences, ainsi que de toute autre forme de reconnaissance et d'approbation (par exemple, homologation des équipements terminaux) qui doivent être remplies pour que les fournisseurs étrangers puissent exercer légalement leurs activités dans un pays membre.

- Obstacles au commerce (Article VI de l'AGCS) – Les prescriptions en matière d'autorisation ne doivent pas "constituer des obstacles non nécessaires au commerce".

Réglementation internationale de l'utilisation du spectre des fréquences

Pour optimiser l'utilisation du spectre de fréquence et limiter les interférences entre systèmes, les états s'accordent au niveau international :

- Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) : au niveau de l'Europe élargie à la Russie et a la Turquie;

- Union internationale des télécommunications (UIT, agence de l'ONU) : au niveau global.

Des révisions du Règlement des Radiocommunications ou (RR) sont prévues dans le cadre des Conférences mondiales des radiocommunications (CMR) qui ont lieu tous les trois à quatre ans.

Organisations internationales s'occupant de réglementation des télécommunications

- Association des organismes de régulation des télécommunications d'Afrique australe (TRASA)[45]

- Bureau européen des télécommunications (ETO)[46]

- Conférence européenne des postes et des télécommunications [47]

- Conseil des télécommunications du Pacifique [48]

- Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA)[49]

- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)[50]

- Organisation mondiale du commerce (OMC)[51]

- Union des télécommunications des Caraïbes (CTU)[52]

Formations académiques

Depuis plus de 10 ans, l'Université Paris-Sud avec l'Institut du Droit de l'Espace et des Télécommunications proposent un Master 2 Droit des Activités Spatiales et des Télécommunications. Ce Master est soutenu par de nombreuses entreprises du secteur spatial et des télécommunications[53].

Notes et références

- De la réglementation à la régulation : histoire d'un concept

- Qu’est-ce que les politiques de TIC et de l’internet et pourquoi s’y intéresser?, Section 1, page 9, Politiques de TIC: Manuel du débutant,

- Union internationale des télécommunications

- page 1-2, section 1.1.1, Pourquoi réglementer les télécommunications?, Manuel sur la réglementation des télécommunications,

- Section 2, page 4, Les Aspects Juridiques et Institutionnels de la Réglementation Module 6, Kit d’aide sur la réglementation des TIC,

- (en) Telecommunications Regulation Handbook (10th Anniversary Edition) édité par le projet InfoDev de la Banque Mondiale et de l’Union Internationale des télécommunications,

- MCTI, Note d'information

- ITU-D Study Group 1, Question 10-1/1: Impact of the convergence of telecommunications, broadcasting and information technologies, Fabrizio Savi, Chairman of the Project Group,

- Licensing approaches in an Era of Convergence, Global Symposium of Regulators, Geneva, 2004,

- Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")

- Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")

- Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")

- Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")

- Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)

- Code des postes et des communications électroniques

- Union internationale des télécommunications, Projet de marché commun ouest-africain: Harmonisation des politiques régissant le marché des TIC dans l’espace UEMOA-CEDEAO, Lignes directrices finales adoptées lors de la 3e AGO de l’ARTAO, 9 septembre 2005,

- (en) Section 2.3.3. Ex Ante and Ex Post Regulation, CHAPTER 2. A LEVEL PLAYING FIELD: REGULATING FOR EFFECTIVE COMPETITION, http://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_1064.pdf

- (en) Regulation and consumer protection,

- (en)

- Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications

- (en) Basic Telecommunication Law

- Loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005

- General Telecommunications Law

- http://www.artel.bf/IMG/pdf/loi_modificative.pdf

- Loi sur les télécommunications

- (en) Telecommunication Regulation Law

- (en) ICT Regulatory Framework,

- (en) Telecommunications Regulatory Commission of Jordan, Telecommunications Law N° 13 de 1995,

- (en) Decree Law No. (34) of 2006 on the promulgation of the Telecommunications Law,

- (en) Communications Act 2003,

- (en) Telecommunications Act

- (en) The Electronic Communications Act (2003:389)

- Loi sur les télécommunications (LTC)

- Autorisation des services de télécommunication, Module 3, Kit d'aide sur la réglementation des TIC, http://www.ictregulationtoolkit.org/Documents/Document/Document/3769

- (TRASA) http://www.trasa.org

- (ETO)

- (CEPT)

- (PTC)

- (COMESA)

- (OCDE)

- (OMC)

- (CTU)

- « Partenaires M2 Droit des Activités Spatiales et des Télécommunications & IDEST / IDEST », sur idest-paris.org (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

Manuel sur la réglementation des télécommunications, © 2000 La Banque mondiale, 1818 H Street Washington, DC 20433 États-Unis, (ISBN 0-9697178-7-3), téléchargeable à:

Articles connexes

- Régulation des communications électroniques

- Réglementation

- Technologies de l'information et de la communication

- Technologies convergentes

- Convergence numérique

- Télécommunications

- Communication électronique

- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

- Liste des autorités de régulation des télécommunications

- Union internationale des télécommunications

Liens externes

Vue d'ensemble sur la réglementation du secteur des télécommunications, Module 1, Kit d'aide sur la réglementation des TIC

Telecommunications Regulation Handbook (10th Anniversary Edition) édité par le projet InfoDev de la Banque Mondiale et de l’Union Internationale des télécommunications, .

ICT Regulation Toolkit édité par le projet InfoDev de la Banque Mondiale et de l’Union Internationale des télécommunications, .

Les Aspects Juridiques et Institutionnels de la Réglementation Module 6, Kit d’aide sur la réglementation des TIC,

Code des postes et des communications électroniques

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

De la réglementation à la régulation : histoire d'un concept