Prostitution en république populaire de Chine

La prostitution en république populaire de Chine (RPC) fut longtemps réprimée par le Parti communiste chinois[1].

Depuis les années 1980, bien qu'officiellement illégale, la prostitution se développe à nouveau, jusqu'à devenir présente dans toutes les couches de la société chinoise. Les données sur le nombre de personnes prostituées en Chine varient selon les sources : en 2008, « les statistiques officielles les estiment à 3 millions, un rapport du gouvernement américain les situe à dix millions, et un économiste chinois, Yang Fan, indique qu'ils les considèrent aux alentours de 20 millions, rapportant au pays 6 % de son produit intérieur brut »[2].

Introduction

Rapidement après son accession au pouvoir en 1949, le Parti communiste chinois entama une série de campagnes contre la prostitution en Chine continentale, ce qui, d’après les autorités, aboutit à son éradication au début des années 1960. Depuis le début des années 1980, avec la réduction du contrôle gouvernemental sur la société, la prostitution en république populaire de Chine est non seulement redevenue plus ostensible, mais est désormais présente aussi bien en milieu urbain que rural. Malgré les efforts du gouvernement, la prostitution a atteint un degré tel qu'elle constitue une véritable industrie, englobant un grand nombre de personnes et générant des revenus financiers considérables. La prostitution fait en outre rejaillir d’autres problèmes de société, tels le crime organisé, la corruption d'État et les infections sexuellement transmissibles.

En Chine continentale, les activités liées à la prostitution se caractérisent par des populations, des lieux et des tarifs spécifiques. Les travailleurs du sexe chinois proviennent d'horizons sociaux très divers. Cette population est essentiellement féminine, bien qu’on constate depuis quelques années une émergence de la prostitution masculine. Les lieux typiques de la prostitution chinoise sont les hôtels, les karaokés et les instituts de beauté.

Tandis que le gouvernement de la république populaire de Chine (RPC) a toujours adopté une ligne répressive extrêmement dure à l'encontre des organisateurs de la prostitution, son attitude est en revanche beaucoup plus fluctuante quant au traitement des prostituées elles-mêmes, traitant la prostitution parfois comme un crime et parfois comme de la simple délinquance. Depuis la réapparition de la prostitution dans les années 1980, les autorités ont réagi à la situation en utilisant en premier lieu les outils législatifs et juridiques existants, telles que les instances policières et judiciaires. En second lieu, elles se sont appuyées sur des opérations policières spécifiques, se caractérisant par des périodes de répression intense, afin de mettre en place un climat d’ordre social. Par ailleurs, en dépit du travail des ONG et des acteurs étrangers, la réglementation de l’industrie du sexe sur un plan légal ne trouve pas beaucoup de soutien et d’écho auprès du public, des organismes sociaux et du gouvernement chinois.

Prostitution durant la période maoïste

Après la victoire du Parti communiste chinois en 1949, les autorités gouvernementales locales ont été chargées de l'élimination de la prostitution. Un mois après la prise de Pékin par les communistes chinois, le , le nouveau gouvernement municipal dirigé par Ye Jianying annonce une politique visant à contrôler les bordels de la ville. Le , l'ensemble des 224 établissements de Pékin furent fermés : 1 286 prostituées et 434 propriétaires d'établissements et proxénètes furent arrêtés en l'espace de 12 heures par un effectif policier de 2 400 hommes environ.

En raison du nombre important de problèmes sociaux auquel le gouvernement était confronté, et d'une limitation à la fois des budgets et des ressources humaines dont disposaient les gouvernements locaux, la plupart des villes ont adopté une politique plus lente et modérée du contrôle puis de l'interdiction des bordels et de la prostitution. Cette situation a notamment caractérisé des villes comme Tianjin, Shanghai et Wuhan. Typiquement, ceci s'est traduit par la mise en place d’un système administratif contrôlant les établissements de prostitution et décourageant leurs propriétaires. L'effet combiné de telles mesures devait réduire graduellement le nombre de bordels dans chaque ville jusqu'au point où une fermeture des établissements restants, dans la lignée du modèle de la politique de Pékin, soit possible et qu’une rééducation puisse commencer. Des programmes de rééducation ont été entrepris, notamment à Shanghai, où ils furent mis en œuvre à grande échelle.

Au début des années 1960, les mesures mises en œuvre ont éliminé les formes visibles de prostitution de la Chine continentale. Selon le gouvernement de la république populaire de Chine, les infections sexuellement transmissibles ont été presque totalement éliminées du continent, grâce au contrôle et à la lutte contre la prostitution. Pour marquer cette victoire, les 29 instituts de recherche sur les maladies vénériennes ont tous été fermés en 1964.

Selon la théorie marxiste, une personne qui vend son corps est considérée comme contrainte, afin de subvenir à ses besoins. L'éradication de la prostitution était ainsi vantée comme faisant partie des mesures gouvernementales majeures et comme application des principes du marxisme chinois. Les études récentes ont cependant démontré que la disparition de la prostitution sous le régime maoïste était loin d'être totale : ainsi Pan Suiming, l’un des principaux spécialistes en matière de prostitution en Chine, avance que la prostitution « non-visible » – sous forme de services sexuels donnés aux cadres en échange de certains privilèges – est devenue une composante caractéristique de la Chine maoïste, en particulier vers la fin de la Révolution culturelle.

Prostitution après 1978

Développement de la prostitution

| Arrestations liées à la prostitution pendant les campagnes de répression (1983-1999) | |

|---|---|

| Année | Arrestations |

| 1983 | 46 534 |

| 1989-90 | 243 183 |

| 1996-7 | approx. 250 000 |

| 1998 | 189 972 |

| 1999 | 216 660 |

La réapparition de la prostitution visible dans la Chine continentale a coïncidé avec l'introduction du libéralisme de Deng Xiaoping dans la politique économique chinoise en 1978. Selon des statistiques incomplètes basées sur les mesures de répression prises à l'échelon national, la prostitution en Chine n'a cessé d'augmenter chaque année depuis 1982. Entre 1989 et 1990, 243 183 personnes ont été interpellées pour des activités liées à la prostitution. Zhang Ping estime de plus que ces chiffres de police ne comptabilisent que 25 à 30 % de la population réelle touchée par la prostitution. La prostitution constitue une partie de plus en plus importante de l'économie chinoise, faisant vivre un nombre de personnes que l'on estime avoisinant les 10 millions, générant un volume probable de 1 000 milliards de Yuan. À la suite d'une campagne de répression en 2000, l'économiste chinois Yang Fan estime que le PIB chinois s'est effondré de 1 %, en raison d’une baisse de la consommation due à la perte d'emploi d'un grand nombre de prostituées.

La prostitution est souvent directement liée à la corruption des petits fonctionnaires. Beaucoup de fonctionnaires locaux pensent qu'encourager la prostitution et la considérer comme un loisir récréatif pour milieux d'affaires apporte des avantages économiques, en développant l'industrie du tourisme et en produisant une source de revenus fiscaux. La police a été impliquée à plusieurs reprises dans l’exploitation de grands hôtels dans lesquels officient des prostituées, ou dans des affaires de dessous de table liées à certaines activités de prostitution. La corruption existe également sous une forme plus indirecte, l'abus le plus classique consistant à utiliser des fonds publics à des fins de consommation de services sexuels tarifés. Pan Suiming affirme que la Chine a un type de prostitution très spécifique, impliquant à la fois des individus utilisant leur pouvoir et leur autorité au sein du gouvernement afin d'obtenir des services sexuels, et ceux qui emploient le sexe et la prostitution pour obtenir des privilèges[3].

Luttes contre la prostitution

Les prostituées peuvent être envoyées en camps de rééducation par le travail dès 1982. En 1987, le ministère de la santé chinois indique que la lutte contre la prostitution doit être sévèrement appliquée pour endiguer la propagation du sida[4].

En 2006, les autorités locales de Shenzhen ont exhibé dans les rues les prostituées et leurs clients. Les images diffusées ont fait l'objet d'indignations. La Fédération des femmes, organisme très officiel, a adressé une protestation au ministère de la Sécurité publique, évoquant une « insulte à toutes les femmes de Chine »[5]. De même le public a aussi condamné cette opération qui rappelait les humiliations publiques de la révolution culturelle[6].

En 2009 et dans la perspective de l'anniversaire du , marquant l'accession du Parti communiste, les autorités chinoises ont engagé une campagne de moralisation qui doit permettre la fermeture de salons de massage et de bars de nuit. Cette campagne fait suite à un scandale mettant en cause un cadre du Parti communiste assassiné par une jeune femme contrainte de se prostituer. Celle-ci, soutenue par des milliers d'internautes, a été graciée par la justice chinoise[7].

Prostitution dans les régions chinoises

Types et lieux de prostitution

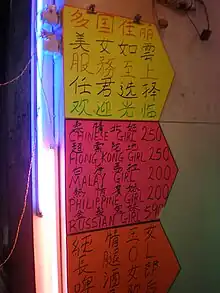

La police chinoise classe les pratiques relatives à la prostitution selon une échelle à sept niveaux, bien que cette classification ne relate pas toutes les formes existantes de prostitution. Ces niveaux mettent en lumière l’hétérogénéité de la prostitution et de la population prostituée chinoise. La classification en tant que prostituée reflète donc un panel de services offerts très différent. Dans certaines catégories, par exemple, on rejette les pratiques de sexe oral ou anal. Parallèlement à l'éventail des formes de prostitution, la clientèle masculine est également constituée d'un éventail de milieux professionnels très divers.

Le retour des concubines

Le premier niveau, appelé baoernai (包二奶), fait référence aux femmes qui jouent le rôle de « secondes femmes » ou concubines d’hommes riches et influents, incluant politiques et entrepreneurs du continent aussi bien que des hommes d’affaires étrangers. Cette pratique est définie comme de la prostitution parce que les femmes en question sollicitent activement les hommes qui peuvent leur fournir un logement à durée déterminée et une allocation régulière. Les femmes qui s’engagent dans cette pratique cohabiteront parfois avec leurs clients, et ambitionnent parfois de devenir leur épouse[8].

Les Chinois enrichis affirment à nouveau leur rang social en exhibant voitures, maisons, costumes et jolies jeunes femmes. Des villes comme Shenzhen sont devenues des « villages de concubines »[9]. Parmi ces femmes on trouve des campagnardes pauvres du sud, des demi-mondaines de Shanghai, et des concubines de luxe élevées dans la bourgeoisie fortunée. On estime à 100 000 le nombre de femmes entretenues, rien que dans l’une des provinces les plus touchées par le phénomène, celle du Guangdong, aux portes de Hong Kong[10].

Les escort girls

Le second niveau de prostitution, appelé baopo (包婆), fait référence aux call girls ou escort girls qui accompagnent des hommes d’affaires pour une durée déterminée, par exemple lors d’un séjour d’affaires, et reçoivent une rémunération pour ce service.

Le premier et second niveau de prostitution décrits sont devenus un sujet de débat public houleux, car ils sont explicitement liés à la corruption qui existe au sein du gouvernement. Certains commentateurs locaux affirment que ces pratiques sont l’expression concrète des « privilèges bourgeois ». L’organisation All-China Women's Federation, principale organisation féministe soutenue par le Parti communiste chinois, ainsi que des organisations pour la défense des femmes à Hong Kong et à Taïwan, se sont impliquées dans la lutte contre cette forme de concubinage, qui viole les valeurs et l’esprit du mariage traditionnel.

La prostitution des bars et salons

Le troisième niveau, appelé santing (三厅), fait référence aux femmes qui offrent des actes et relations sexuelles avec des hommes dans les karaokés, bars, restaurants, salons de thé et autres établissements qui reçoivent une compensation financière sous forme de pourboires que verse le client[6].

Trafic humain

À l'intérieur de la Chine

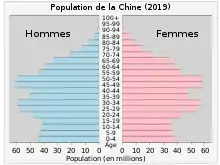

Le déséquilibre entre les sexes (117 garçons pour 100 filles en 2005) a pour conséquence la mise en place de trafic humain dans le cadre de la prostitution en Chine. Ainsi en 2002, un homme a été condamné à mort pour avoir enlevé puis vendu une centaine de femmes à des Chinois célibataires dans la province du Guangxi.

Des Nord-Coréennes, réfugiées en Chine, sont forcées de se prostituer ou sont mariées de force à des paysans chinois. Une Nord-Coréenne se vend entre 700 et 1 400 €, 2 000 € pour les plus jolies[11].

Vers d'autres pays

Dans le monde, les principales sources de traite de personnes comprennent la Thaïlande, la Chine, le Nigeria, l'Albanie, la Bulgarie, la Biélorussie, la Moldavie et l'Ukraine[12].

Disparition d'enfants

Le chef adjoint des services d'enquêtes sur les crimes indique qu'entre 30 000 et 60 000 enfants disparaissent chaque année en Chine sans pouvoir indiquer toutefois le pourcentage attribué au trafic humain. En , le ministère chinois de la Sécurité publique a mis en place un programme pilote destiné à informer les populations migrantes de ce trafic[13].

Corruptions liées à la prostitution

Un récent scandale a concerné le politicien Chen Liangyu secrétaire du comité municipal du Parti communiste chinois de Shanghai et maire de cette ville du au , date à laquelle il fut limogé. Chen Liangyu a indiqué avoir au moins 11 « maitresses ». Celles-ci travaillaient dans des endroits huppés de Shanghai. Chen s'y rendait pour passer une heure avec l'une d'entre elles dans un sauna ou passer la nuit avec une autre[14].

De même, le journaliste chinois Jiang Weiping a réalisé un reportage concernant le vice-maire de Daqing, Qian Dihua, accusé d'avoir obtenu illégalement des fonds pour payer des voitures et des chevaux pour chacune de ses vingt-neuf maîtresses[15].

À Chongqing, Wen Qiang, le responsable de la justice et le responsable adjoint de la police entretenait des relations avec des mineures ou des starlettes. Selon le journal Yangzi Evening News, Wen Qiang aurait admis avoir violé certaines de ces femmes.

L'organisation non gouvernementale Amnesty International signale dans un rapport de 2001 des tortures exercées sur des prostituées par des policiers corrompus. Ces derniers arrêtent et torturent ces femmes qui subissent notamment des viols et autres sévices sexuels. Les policiers obtiennent ainsi leur liste de clients afin d'exercer sur eux des chantages. Des prostituées supposées et des clients présumés ont succombé à ces tortures[16].

En , les cadres du Parti communiste chinois ont été de nouveau rappelés à l'ordre afin qu'ils se tiennent à l'écart des prostituées[17].

Contamination du sida par la prostitution

En 2007, les cas de sida en Chine étaient estimés à 85 000 avec 700 000 séropositifs. Le directeur du Bureau municipal de la santé publique de Pékin indique que « 46,5 % des 90 000 travailleurs du sexe de la ville utilisent des préservatifs ». Comme il n'existe pas de programme de dépistage spécifique au milieu de la prostitution, le taux de transmission du VIH parmi les prostituées de Pékin n'est pas connu. Or la transmission sexuelle du VIH représente 54,6 % des cas devant l'utilisation de drogue intraveineuse[18].

La prostitution et la consommation de drogues par voies intraveineuses sont à l'origine de la transmission de la majorité des cas de sida en Chine[19]. L'Organisation mondiale de la santé estime que 65 % des prostituées chinoises n'utilisent pas de préservatifs[20].

La prostitution chinoise à l'étranger

Espagne

En Espagne, ou la prostitution est légale sous certaines conditions, on trouve depuis les années 1990 plusieurs centaines de maisons closes tenues par des ressortissants chinois essentiellement en Catalogne.

France

La prostitution de Chinoises en France s'est développée à partir de l'an 2000[21]. Selon l'ONG Médecins du monde la majorité de ces prostitués viennent de la région de Dongbei, une région industrielle dans le nord-est de la Chine. Après la fermeture des usines elles se sont retrouvées au chômage, selon Médecins du monde « Ce sont les pressions financières, souvent dues à l’importance des frais de scolarité de l’enfant ou à la préparation d’un mariage prochain, qui les ont poussées à quitter leur pays »[22].

Royaume-Uni

Des salons de massage avec des Chinoises se sont développés dans le quartier de Chinatown à Londres sous les appellations Chinese medicine, herbal, spa ou encore walk-up.

Japon

Au mois d', on estimait à plus de 150 000 le nombre de femmes étrangères au Japon qui étaient prostituées. Le rapport de la Police nationale japonaise fait état que, sur les 165 femmes étrangères arrêtées pour atteinte à la moralité publique dans l'exercice de leur métier (売春防止法違反) en 2007, 37 (43,5 %) étaient originaires de Chine, 13 (15,3 %) de Thaïlande, 12 (14,1 %) de Taïwan et de Corée[23] - [24].

Prostitution dans la culture

Vocabulaire

Dans l'ancienne Chine une « fleur » ou un « saule » désignaient une prostituée. Ainsi la « rue des fleurs » et le « sentier des saules » regroupaient ces commerces.

Actuellement dans l'argot chinois, une « poule » (jinu) désigne une prostituée et un « canard » désigne un gigolo. Il y eut pendant des années des « poulaillers mobiles » c'est-à-dire des taxis mobiles qui abritaient les activités des prostituées[25]. Le terme xiaojie (小姐 en chinois simplifié), signifiant « demoiselle/mademoiselle », peut désigner une prostituée (en particulier dans le nord de la Chine).

Cinéma

La Divine en 1934 avec Ruan Lingyu qui joue un rôle de prostituée.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Prostitution in China » (voir la liste des auteurs).

- Aujourd'hui la Chine.

- Chine informations.

- Source : Times China.

- Rapport alternatif au comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies

- Libération

- Source : iprostitution

- RFI - Prostitution : Pékin veut « frapper fort ».

- Source Chine information : Le retour des concubines en Chine

- Sources : Radio86 - Le retour de concubines par Axelle de Russé

- Source : Telégraphe

- Frédéric Ojardias, Les Nord-Coréennes sont victimes d'exploitation sexuelle en Chine La Croix.com, 11 août 2011.

- BBC News 2007.

- Chine informations ; Chine : nouveau programme pour lutter contre le trafic humain.

- Chine : la prostitution à tous les coins de rues

- Revue Politique Internationale

- Amnesty International : Tortures de prostituées supposées et des clients présumés par des policiers corrompus

- Aujourd'hui la Chine : Les cadres du Parti priés de se tenir à l'écart des prostituées.

- Article, Chine information, 25 novembre 2008.

- « VIH/Sida en chine, l'épidémie change de visage », Destination santé.

- Source : chine.homestead.

- Source Arcat (mai 2006)- La prostitution chinoise. Celles dont on ne prononce pas le nom

- iprostitution - Prostitution Chinoise à Paris, 2 octobre 2009.

- 来日外国人犯罪の検挙状況(平成19年), p. 20.

- CATW-Asia Pacific, Newsletter Volume 1.2, hiver 1998.

- Source: Université de Montréal - Des fleurs, des poules et des hors-la-loi: les prostituées de Chine.

Bibliographie

- (en) Elaine Jeffreys, China, sex and prostitution, London/New York, Routledge, , 224 p. (ISBN 978-0-415-31863-1)

- Bonny Ling et Camille Richou, « Prostitution et traite des femmes en Chine: Entre phénomènes et discours », Perspectives Chinoises, nos 1-2 (142-143), , p. 71–80 (ISSN 1021-9013, DOI 10.2307/26618750, lire en ligne, consulté le )