Porte d'Ishtar

La porte d'Ishtar est une des huit portes de la cité intérieure de la ville de Babylone, dans la Mésopotamie antique. Située au nord-est de la ville, elle est traversée par la voie processionnelle qui est l'artère principale de la ville et la plus importante sur le plan cérémoniel. Sa date de création est inconnue, elle est connue par son état final, dû à une restauration vers (empire néo-babylonien) sur ordre du roi Nabuchodonosor II. Cette porte est dédiée à la déesse éponyme Ishtar. Elle a été dégagée lors des fouilles de la ville du début du XXe siècle, à la suite desquelles elle a été partiellement reconstruite au Pergamon Museum de Berlin.

Ištar-sakipat-tebiša

| Destination initiale | |

|---|---|

| Construction |

Inconnue, restaurée vers 580 av. J.-C. |

| Commanditaire |

| Pays | |

|---|---|

| Commune |

| Coordonnées |

32° 32′ 37″ N, 44° 25′ 21″ E |

|---|

|

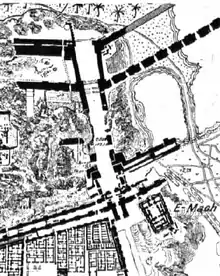

Localisation et phases de construction

La porte d’Ishtar est l’aboutissement de la voie processionnelle au nord de la ville intérieure de Babylone. Son nom cérémoniel est Ištar-sakipat-tebiša, ce qui peut être traduit par « Ishtar est victorieuse de ses ennemis » ou « Ishtar renverse ses assaillants ».

Elle est attestée pour la première fois dans la tablette V du texte topographique TINTIR = Babilu, daté du XIIe siècle av. J.-C., qui comprend une description de la géographie sacrée de Babylone, et donne les noms cérémoniels de ses principaux édifices. La Porte d'Ishtar n'est pas attestée dans les textes de la première dynastie de Babylone (v. 1900-1600 av. J.-C.). À cette époque la ville pourrait couvrir un espace plus réduit que par la suite, auquel cas ses murailles ne s'étendraient pas jusqu'à l'emplacement de la porte, mais ce point est débattu. On ne sait pas exactement quand le tracé définitif de la ville intérieure de Babylone est établi : il serait au moins en place sous la dynastie kassite (v. 1500-1155 av. J.-C.), puisque le mur intérieur de Babylone (Imgur-Enlil) semble attesté à la fin de cette période ; ou alors juste après sous la seconde dynastie d'Isin, en tout cas avant la rédaction de TINTIR qui est écrit au plus tard vers 1100 av. J.-C. si on suit la proposition d'A. George. Le plan de la ville de Babylone qui ressort de ce texte ne semble pas altéré durant les siècles suivants et est repris lors des reconstructions de l'époque de domination assyrienne (747-626 av. J.-C.) puis celles de l'empire néo-babylonien (626-539 av. J.-C.)[1].

Quoi qu'il en soit les états de la porte d'Ishtar antérieurs à la fin du VIIe siècle av. J.-C. ne sont pas connus par l'archéologie. La porte est reconstruite sous le règne de Nabuchodonosor II (604-562 av. J.-C.), en même temps que d'importants travaux d'aménagement modifient le secteur de la ville où elle se trouve, qui comprend deux palais royaux. Ces aménagements s'accompagnant d'une surélévation de ces constructions dont les fondations anciennes semblent avoir été à cette époque très érodées par la nappe phréatique[2]. Plusieurs reconstructions ont lieu sous Nabuchodonosor. Dans un premier temps la porte est reconstruite avec une façade en briques crues non émaillées comprenant des taureaux et dragons. Mais les réaménagements du palais voisin entraînent une modification du tracé des fortifications, qui sont avancées vers l’extérieur et surélevées, ce qui oblige par suite à relever également la voie processionnelle, et donc la porte d'Ishtar. Cette surélévation se fait en prenant appui sur la porte de la phase précédente. C'est à ce moment que l'édifice reçoit son parement en briques à glaçure, qui n'est jamais achevé. On en profite également pour dégager une esplanade d'une trentaine de mètres de long à l'entrée de la ville[3]. De nouveaux aménagements du secteur palatial conduisant à une nouvelle élévation de la voie processionnelle, la porte d'Ishtar doit être aménagée une troisième fois, sous le même modèle que précédemment. C'est son état final[4].

« Quant à « Ishtar renverse ses assaillants ! », les entrées des deux portes, celle d'Imgur-Enlil et celle de Nimit-Enlil, étaient devenues trop basses à cause du remblaiement de la Rue de Babylone (la Voie processionnelle). Je démolis ces portes et je posai à nouveau leurs fondations, en bitume et en briques cuites, jusqu'au niveau de la nappe d'eau. »

— Extrait d'une inscription de Nabuchodonosor II, commémorant la reconstruction de la Porte d'Ishtar[5].

Plan

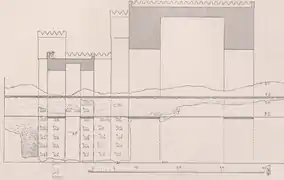

Comme l'indique le texte précédent la porte est construite selon le principe de la double porte, car Babylone est défendue par une double enceinte contenant un mur extérieur (Nimit-Enlil) et un mur intérieur (Imgur-Enlil), chacun d'eux disposant d'une porte. Cette organisation se retrouve sur les trois autres portes de la ville fouillées, elles aussi situées dans la partie orientale de la ville (portes de Marduk, de Zababa et d'Urash). L'ensemble de la porte fait une cinquantaine de mètres de long. La première porte (intérieure) fait 28 m de large, 11 m de long et est flanquée de deux tours de part et d’autre du passage. La seconde porte (extérieure) est la plus grande ; elle est encastrée dans le rempart intérieur et est flanquée de deux tours qui ont pu s'élever jusqu'à une trentaine de mètres. Entre les deux tours se trouve un passage allongé (15 × 8 mètres). Les entrées des portes sont étroites, environ 4,5 mètres, et fermées par des battants en bois de cèdres couverts de bronze[6].

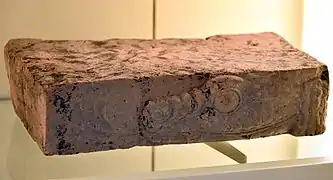

Décors

Sur les murs des portes se trouvent des rangées de taureaux et de dragons, censés assurer une protection symbolique à la porte, invoquant le pouvoir apotropaïque de ces créatures et peut-être aussi celui des dieux auxquels elles sont associées. Le taureau (rīmu) est représenté la tête légèrement baissée, comme s'il voulait charger un ennemi ; il symbolise le dieu Adad, le dieu de l’Orage. Le dragon (mušhuššu) est une créature hybride : une queue et un corps de serpent, les pattes arrière en serres d’aigle ; il est représenté avec la langue apparente, la tête et la queue relevées ; il symbolise Marduk, le dieu tutélaire de Babylone, et également son fils Nabû. La voie processionnelle est quant à elle ornée de représentations de lions (nēšu), animal-attribut d'Ishtar, qui ne se retrouve pas sur la porte à son nom. D'après des inscriptions commémoratives de Nabuchodonosor II, on sait que des représentations sur briques glaçurées de taureaux et dragons se trouvaient également sur les autres portes de la ville qui n'ont pas été fouillées, et que des statues en bronze de ces mêmes animaux étaient disposées sur leurs rebords[7].

Sur la porte on peut également noter la présence d’une inscription de Nabuchodonosor II signifiant les détails de la construction, comme sur la voie processionnelle.

Dragons et taureaux sur la porte d'Ishtar. Pergamon Museum.

Dragons et taureaux sur la porte d'Ishtar. Pergamon Museum. Taureau.

Taureau.

Brique non glaçurée de l'avant-dernière phase de la porte, représentant une tête de mušḫuššu.

Brique non glaçurée de l'avant-dernière phase de la porte, représentant une tête de mušḫuššu. Inscription commémorative de Nabuchodonosor II sur la porte d'Ishtar.

Inscription commémorative de Nabuchodonosor II sur la porte d'Ishtar.

Reconstitution de la Voie processionnelle sur le site de Babylone.

Reconstitution de la Voie processionnelle sur le site de Babylone._(39344423965).jpg.webp) Décor de la Voie processionnelle reconstitué au Pergamon Museum.

Décor de la Voie processionnelle reconstitué au Pergamon Museum. Lion.

Lion. Autre lion.

Autre lion.

Fouilles et restauration

L'ensemble daté d'environ 2 600 ans, qui a été entièrement reconstitué à partir de briques vernissées originales[8], est conservé au musée de Pergame de Berlin. La porte d'Ishtar a pu être reconstruite à partir de fragments trouvés sur place par l'archéologue allemand Robert Koldewey qui menait des fouilles dans la métropole mésopotamienne depuis 1899. En 1927, 800 boîtes contenant des centaines de milliers de fragments de briques furent envoyés vers la capitale de la République de Weimar. Le successeur de Koldewey, l'archéologue allemand Walter Andrae, a fait reconstruire une partie de la porte à partir des fragments collectés, correspondant à la porte intérieure.

La porte d'Ishtar reconstituée au Pergamon Museum.

La porte d'Ishtar reconstituée au Pergamon Museum.

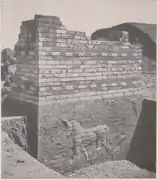

Vue générale des ruines depuis le nord.

Vue générale des ruines depuis le nord. Ruines de tours orientales de la porte.

Ruines de tours orientales de la porte. Dessin représentant une partie de la porte : les briques glaçurées surmontent les parties anciennes non glaçurées, qui sont enterrées et réemployées comme fondations.

Dessin représentant une partie de la porte : les briques glaçurées surmontent les parties anciennes non glaçurées, qui sont enterrées et réemployées comme fondations. Photographie de la section précédente.

Photographie de la section précédente. Proposition d'élévation des tours par Koldewey, à partir des ruines restantes.

Proposition d'élévation des tours par Koldewey, à partir des ruines restantes.

Le musée archéologique d'Istanbul dispose également de fragments de bas-reliefs de la porte d'Ishtar.

Bibliographie

- Béatrice André-Salvini, Babylone, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? »,

- Béatrice André-Salvini (dir.), Babylone, Paris, Hazan - Musée du Louvre éditions,

- Joachim Marzahn, La porte d'Ishtar de Babylone, la Voie processionnelle, la fête du Nouvel an à Babylone, Berlin et Mainz, Staatliche Museen zu Berlin et Philipp von Zabern,

- (de) Helen Gries, Das Ischtar-Tor aus Babylon : Vom Fragment zum Monument, Regensburg, Schnell & Steiner, (également disponible en version anglaise chez le même éditeur)

Notes et références

- Sur ces questions : (en) Andrew R. George, Babylonian Topographical Texts, Louvain, Leuven Departement Oriëntalistiek, coll. « Orientalia Lovaniensia Analecta », , p. 13-29.

- André-Salvini 2009, p. 71.

- André-Salvini 2009, p. 72.

- André-Salvini 2009, p. 74.

- Traduction reprise de Babylone 2008, p. 235.

- André-Salvini 2009, p. 70-72

- (en) C. E. Watanabe, « The Symbolic Role of Animals in Babylon: A Contextual Approach to the Lion, the Bull and the Mušḫuššu », dans Iraq 77, 2015, p. 215–224

- (de) Karin Schlott, « Das Ischtar-Tor von Persepolis : La porte d'Ishtar de Persépolis », sur wissenschaft.de, (consulté le ).

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- (en) Helen Gries, « The Ishtar Gate of Babylon: One Monument, Multiple Narratives », sur Asor.org - ANE today, (consulté le )

- Ressource relative à la géographie :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :