Pont d'Aël

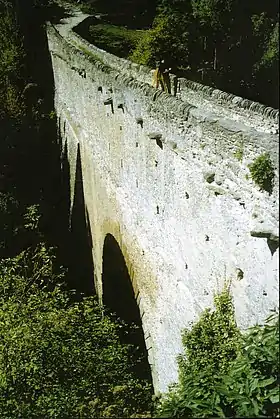

Le Pont d'Aël est un pont aqueduc romain situé près du hameau du même nom dans la commune d'Aymavilles, à l'entrée du val de Cogne, en Vallée d'Aoste. Il fut bâti l'an 3 av. J.-C. pour l'irrigation et l'approvisionnement en eau d'Augusta Prætoria Salassorum, aujourd'hui Aoste, qui venait d'être fondée. Ce pont, situé à 66 m au-dessus du fond de la vallée, soutenait un aqueduc avancé du point de vue technique, mesurant 6 km de long. Outre à sa position, il présente également d'autres particularités, telles qu'une galerie de contrôle au-dessous de la conduite d'eau et le financement entièrement privé pour la construction. L'ancienne conduite d'eau est utilisée de nos jours pour le passage d'un sentier de randonnées.

| Pont d'Aël | ||

| ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays | Italie | |

| Région à statut spécial | Vallée d'Aoste | |

| Commune | Aymavilles | |

| Coordonnées géographiques | 45° 40′ 36″ N, 7° 13′ 20″ E | |

| Fonction | ||

| Franchit | Grand Eyvia | |

| Fonction | Pont aqueduc | |

| Caractéristiques techniques | ||

| Type | Pont en arc | |

| Longueur | 60,46 m | |

| Largeur | 2,26 m | |

| Hauteur | 66 m | |

| Construction | ||

| Construction | Époque romaine | |

| Géolocalisation sur la carte : Italie

| ||

Exploration et fonction

Le Pont d'Aël enjambe la Grand Eyvia près du hameau du même nom, à l'entrée du Val de Cogne, une vallée latérale à 8 km au sud-ouest d'Aoste. Une première description nous est parvenue de 1550 par Emmanuel Philibert de Pingon. Le baron de Malzen (1826) et Édouard Aubert[1] (1860) ont fourni d'autres images, en montrant ainsi le pont sous sa forme actuelle. Pierre Barocelli a intégré en 1930 les mesures de 1864 après que l'entrée du côté ouest avait été creusée[2].

Mathias Döring a mesuré le pont complètement en 1996. Cela a pu démontrer que le pont ne servait pas de voie de transport des minéraux de fer, comme il avait été cru jusqu'alors, au contraire, il faisait partie d'une conduite pour l'irrigation des zones agricoles environnant la colonie d'Augusta Prætoria Salassorum, ainsi que pour laver les minéraux de fer provenant de Cogne. Après avoir exclu l'hypothèse de l'approvisionnement en eau d'Augusta Prætoria, les experts ont envisagé que la ville recevait l'eau du Buthier. Sans doute l'eau, à côté de sa fonction économique, jouait un rôle primaire pour l'irrigation de la campagne environnante.

Conduite pour l'irrigation

Le point d'arrivée de la conduite, mesurant 6 km, était une zone fertile de 200 ha environ à l'ouest d'Aoste, située à 50-150 m au-dessus de la Doire baltée. Le long du trajet, l'eau était déviée pour laver les minéraux, sans doute près d'Aymavilles. Lors de la construction de la conduite, des difficultés avaient été rencontrées à cause des parois étroites du bas val de Cogne. Les eaux de la Grand Eyvia déviées pour 2,9 km en amont du pont d'Aël étaient amenées en aval par des canaux ouverts avec une chute de 6,6 ‰ ; à cause du rocher très dur, aucune galerie ni qanat ne fut envisagé[3]. La conduite, mesurant 1,2 m d'ampleur, fut creusée comme semi-galerie dans la paroi rocheuse, de façon que du côté de la vallée restait une parapet en rocher mesurant jusqu'à 3 mètres de haut. Un autre avantage était donné par le fait que, à la différence d'une galerie transversale, les travaux pouvaient être commencés de n'importe quel point à l'aide du contact visuel, ce qui réduisait sensiblement la durée des temps de construction. Ces semi-galeries se rencontrent dans les constructions hydrauliques d'époque romaine uniquement dans des zones peu accessibles, telles que celle où se situe l'aqueduc de Sidé, en Turquie.

Pour les zones de la plaine, les constructeurs ont choisi d'utiliser une terrasse mesurant de 2 à 4 mètres de large pour une conduite limitée par des plaques latérales[4]. La pente traversée par la conduite jusqu'au pont d'Aël est de 25 km et elle mesure 0,65 km de rocher. La partie de la conduite au-dessous du pont n'a pas pu être étudiée à cause de la présence de constructions et terrains agricoles ; le point d'arrivée pourrait se trouver dans la région d'irrigation déjà mentionnée, autour d'Aymavilles.

Construction du pont

Le pont d'Aël mesure 60,46 m de long et 2,26 m de large. Il se situe sur le seul point permettant de traverser le gouffre sur la Grand Eyvia, mesurant 4 km de long et jusqu'à 150 m de profondeur. Son arc unique s'étend sur le gouffre, mesurant à ce point seulement 12 m de long, mais 66 m de profond, par une travée de 14,24 m. La voûte de l'arc est formée par des coins et des ogives. Le pont, dont la structure originale prévoyait sans doute trois niveaux, montre un couloir au rez-de-chaussée mesurant 50,35 m de long, servant de moyen de contrôle de la tenue de la conduite au-dessus. Deux files de petites fenêtres présentes encore aujourd'hui aux côtés du couloir (mesurant 3,88 m de haut) permettaient de relever rapidement toute fuite d'eau, causées surtout par le gel. Les fenêtres supérieures illuminaient le sol, tandis que celles d'en haut montraient le plafond du couloir. Döring a démontré l'existence de l'ancienne conduite d'eau, servant aujourd'hui de sentier de randonnée, en se fondant sur l'altitude, sur les ruines des murs et sur la présence d'une galerie occidentale près du pont. Sa hauteur était de 1,90 m, avec une largeur d'un mètre. Un trottoir en plein air se trouvait sans doute autrefois au troisième étage, ce qui donnait une hauteur totale de 22,15 m à la structure entière[5].

Épigraphe

Une épigraphe présente sur le côté septentrional nous donne des informations détaillées concernant le constructeur[6]. Le pont fut financé par un particulier l'an 3 av. J.-C., soit Caius Avillius Caimus de Padoue, l'un des gérants de la mine située dans les environs. À noter surtout l'emplacement central du terme PRIVATVM[7] :

- IMP CAESARE AVGVSTO XIII COS DESIG

- C AVILLIVS C F CAIMVS PATAVINVS

- PRIVATVM

En toutes lettres :

- Imperatore Cæsare Augusto XIII consule designato

- Gaius Avillius Gaii filius Caimus Patavinus

- privatum

Traduction :

- « Au temps où l'empereur César Auguste fut nommé consul pour la 13e fois,

- Caius Avillius Caimus de Padoue, fils de Caius, (a construit ce pont)

- par des moyens privés. »

Restauration

Des travaux de restauration ont été entamés [8] à la suite d'une interpellation de l'Union valdôtaine progressiste au Conseil de la Vallée par son chef de groupe Laurent Viérin.

Notes et références

- Édouard Aubert, La Vallée d'Aoste, Paris, .

- (de) Mathias Döring, Angaben, , 131 p..

- Döring 1998, p. 128 et suivantes.

- Döring 1998, p. 131.

- Döring 1998, p. 131 et suivantes.

- Döring 1998, p. 132.

- Döring 1998, p. 134.

- Le Pont d'Aël sera fermé pendant l'hiver.

Bibliographie

- (de) Mathias Döring, Die römische Wasserleitung von Pondel (Aostatal), dans : Antike Welt, vol. 29, N. 2, , p. 127–134

- (de) Mathias Döring, Die römische Wasserleitung von Pondel im Aostatal/Italien. Bestandsaufnahme des Bauwerks aus dem Jahre 3 v. Chr., dans : Mitteilungen des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Technische Universität Darmstadt, vol. 101,