Place de la République (Caen)

La place de la République, baptisée place Royale jusqu'en 1882, est un espace public du centre de la ville de Caen en Normandie. Cette place est un élément d'un nouveau quartier créé au XVIIe siècle aux marges de la cité. Bien que bombardée en partie pendant la bataille de Caen, cette ancienne place royale est un bon exemple de l'urbanisme à l'époque classique.

| Place de la République | |||

.jpg.webp) Depuis le sud en 2020 | |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Coordonnées | 49° 10′ 53″ nord, 0° 21′ 50″ ouest | ||

| Pays | |||

| Région | Normandie | ||

| Ville | Caen | ||

| Quartier(s) | Centre-ville ancien | ||

| Morphologie | |||

| Type | Place semi-fermée | ||

| Forme | Rectangulaire | ||

| Longueur | 122 m | ||

| Largeur | 90 m | ||

| Superficie | 11 000 m2 | ||

| Histoire | |||

| Création | 2e moitié XVIIe siècle 2e moitié XXe siècle (reconstruction) |

||

| Anciens noms | Place de la Chaussée Place Royale Place de la Liberté |

||

| Monuments | Hôtel Daumesnil | ||

| Protection | Site du centre historique | ||

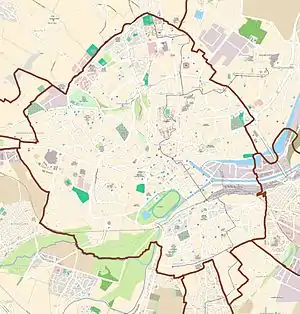

| Géolocalisation sur la carte : Caen

Géolocalisation sur la carte : Basse-Normandie

| |||

Situation et accès

Cette place est située au cœur du centre ville ancien de Caen. Elle est accessible par sept voies : rue de Strasbourg, rue Pierre-Aimé-Lair, rue du Pont-Saint-Jacques, rue Georges-Lebret, rue Auber, rue Jean-Eudes, rue Paul-Doumer.

Origine du nom

La place s'appelait place Royale sous l'Ancien Régime, puis place de la Liberté pendant la Révolution française. La place prend son nom actuel en sous la Troisième République. Le changement de nom est l'occasion d'une polémique entre républicains et royalistes[1].

Historique

La naissance de la place

Jusqu'à la fin du XVIe siècle, l'urbanisation s'organise à l'intérieur des limites défensives de la vieille ville. Mais au XVIIe siècle, la croissance démographique et l'essor économique que connait la ville sous le règne personnel de Louis XIV obligent la cité à repousser ses frontières. La pression démographique contraint la ville à investir les Petits Prés, protégés à l'ouest par une courtine construite entre 1590 et 1620 pour relier la porte Saint-Étienne et l'île de la Cercle (appelée Champ de foire par la suite)[2] : création de l'actuelle rue de Strasbourg (1600-1609)[3], construction d'un pont sur l'Odon au bout de l'actuelle rue Saint-Laurent (1626)[4].

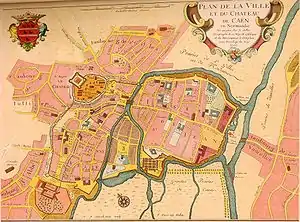

En 1635-1637, la ville lance une importante opération d'urbanisme consistant à aménager une grande place carrée entourée de maisons construites en pierre de taille sur un alignement déterminé. Le maître voyer Étienne Gondouin établit le tracé[5]. Chaque maison doit compter trois étages au-dessus du rez-de-chaussée et doit être surmontée d'un grand toit ; toutes les quatre fenêtres, la toiture doit être percée de deux lucarnes jumelées sous un fronton[6].

La place fait environ 90 m sur 125 m. Comme au Moyen Âge, on y accède par des rues percées à chaque angle[6] ; traversant la place du nord et sud, l'actuelle rue de Strasbourg et la rue du pont Saint-Jacques correspondent à l'ancienne chaussée Saint-Jacques ; au sud-ouest, l'actuelle rue Auber conduit à la porte des Près qui se trouvait sur l'actuelle place Gambetta ; au nord-ouest, l'actuelle rue Jean-Eudes mène à l'ancienne Mission faisant l'angle avec la rue Saint-Laurent[N 1]. Enfin une rue est tracée à l'est de la place (actuelle rue Pierre-Aimé Lair). Ce nouvel espace urbain a l'avantage de combler le vide entre la paroisse Notre-Dame et la paroisse Saint-Jean en offrant par la même occasion une nouvelle voie de circulation pour désengorger le pont Saint-Pierre. L'espace public ainsi formé est appelé place de la Chaussée, en référence à la chaussée Saint-Jacques qui en constitue la bordure orientale.

Entre 1640 et 1680, les maisons s'élèvent lentement sur les côtés est, nord et sud de la place[7]. Il s'agit surtout d'hôtels particuliers comme celui construit vers 1657-1658 dans l'angle sud-ouest de la place par Gaspard Daumesnil, riche fabricant et marchand de serge ; l'hôtel Daumesnil toutefois ne respecte pas les règles d'ordonnancement publiées par la municipalité[8]. Afin de clore définitivement la place, son côté ouest est attribué à Jean Eudes en 1658 afin de construire le séminaire des Eudistes ; une église, consacrée aux Très Saints Cœurs de Jésus et Marie, est construite entre 1664 et 1687. La construction des ailes du petit et grand séminaire de part et d'autre de l'église ne commence qu'en 1691. Elle est terminée en [9] et marque l'achèvement du lotissement de la place[7]. La façade fermant la place Royale reprend l'ordonnancement caractéristique du classicisme français. Cette harmonie d'ensemble est rompue par la façade de la chapelle dont la façade s'inspire de l'église du Gesù.

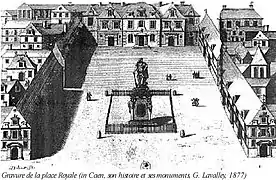

En 1679, la grande place prend officiellement le nom de place Royale[7]. Le , une grande fête solennelle est organisée pour l'inauguration d'une statue de Louis XIV placée au centre de la place[10]. Il n'existe pas de représentation de cette statue sculptée par Jean Postel, mais une description du milieu du XVIIIe siècle permet de s'en faire une image : « Cette statue, qui est l'ouvrage d'un sculpteur de cette ville, est admirée des plus habiles. Elle est haute de 8 pieds, élevées sur un piédestal de 12 ; quatre petites figures y tiennent, sur la corniche, les armes et la devise du Roy, mêlées de différents trophées. Les inscriptions latines et françaises sont gravées en lettres d'or sur quatre tables de marbre noir... »[11].

Un haut lieu de l'aristocratie caennaise aux XVIIe et XVIIIe siècles

La place est l'une des adresses les plus prisées des notables. En 1740, l'espace central est semé de gazon et sur son pourtour sont plantés des tilleuls sous lesquels sont placés des bancs et des gare-heurts[12]. Selon Jean-Aimar Piganiol de La Force, les allées en diagonale qui mènent à l'espace central où se dresse la statue de Louis XIV sont également plantées de tilleuls[6]. En 1767-1768, les rues entourant la place et les allées la traversant sont pavées. Afin d'assurer la tranquillité des riches habitants, un garde municipal est chargé de déloger « les fainéants, vagabonds et décrotteurs ». L'analyse des registres de l'impôt du Vingtième, créé au début du XVIIIe siècle, a permis d'étudier le niveau social des riverains de la place. On y trouve 35 contribuables déclarés, imposés pour des revenus allant de 40 à 1 200 livres, alors que des revenus compris entre 10 et 20 livres étaient courants dans la plupart des rues de la ville. La moyenne du revenu imposé est de 346 livres pour la place Royale contre 154 livres pour la place Saint-Sauveur (25 contribuables)[13].

Les richesses concentrées sur la place Royale ne sont pas sans attiser les crispations sociales. La place est ainsi le théâtre d'une des plus violentes émeutes de l'Ancien Régime à Caen. Le , le prix du blé ayant triplé en quelques mois, la disette s'installe et des altercations éclatent au Tripot (halle au blé, située à l'emplacement de l'actuel 50 rue Saint-Pierre) ; les émeutiers investissent la place Royale et prennent alors pour cible l'hôtel de Gosselin de Noyers, lieutenant de police, et l'Hôtel de Plébois de la Garenne, riche négociant et fermier général de l'abbaye aux Hommes accusé de gaspiller le grain en le transformant en poudre pour ses perruques[14].

Du fait de sa taille importante au cœur d'une ville densément peuplée, la place est aussi un lieu de prédilection pour la célébration des cérémonies publiques. Les militaires peuvent y parader ; les processions qui sillonnent régulièrement la cité y font également étape. Elle est aussi régulièrement occupée par des spectacles forains et on y tire des feux d'artifice. Lors de ces réjouissances, la concentration de la foule sur la place est si importante que le moindre accident a des issues dramatiques : 6 morts et 80 blessés sont ainsi décomptés à la suite d'un mouvement de panique provoqué par l'incendie du pas de tir d'un feu d'artifice[7].

Le cœur du quartier administratif au XIXe siècle

Après la Révolution, le quartier devient le centre politique et administratif de la ville. En 1792, la municipalité installe l'hôtel de Ville, à l'étroit dans l'hôtel d'Escoville, dans le séminaire des Eudistes. Dans la partie supérieure de l'ancien église, on installe la bibliothèque municipale. Dans des galeries du séminaire, on aménage également le musée des beaux-arts de Caen et les archives municipales. Enfin, on bâtit une nouvelle aile sur la rue Jean-Eudes au début des années 1880 pour loger l'hôtel des Postes. À proximité de la place, l'Hôtel de préfecture du Calvados est construit de 1812 à 1857 à l'emplacement de l'Hôtel de Manneville[15].

Le , la statue de Louis XIV est détruite[16] - [17] et la place prend le nom de place de la Liberté[18]. Elle reprend ensuite son ancien nom (place Royale) et une nouvelle statue de Louis XIV sculptée par Louis Petitot est inaugurée le [19] - [17].

En 1882, Albert Mériel, nouvellement élu à la tête de la municipalité de Caen, décide de rebaptiser le lieu et de déplacer la statue de Louis XIV afin d'effacer le souvenir de toutes « les oppressions et des tyrannies » imputées à la monarchie[20]. Le projet provoque un scandale qui dépasse les limites de la capitale bas-normande ; la presse parisienne s'en fait les échos et même The Times participe à la polémique[21]. La place Royale devient place de la République en [22] et la statue de Louis XIV est déplacée au mois de septembre devant le parc du lycée Malherbe, alors installé dans l'abbaye aux Hommes[23] - [N 2]. En 1883, elle est remplacée par un kiosque à musique construit au milieu de la place de la République transformée en square. Cet espace vert est entouré de bordures en granit surmontées d'une grille de 1,20 m de haut. Sous prétexte qu'ils empêchent la lumière de passer et provoquent ainsi l'insalubrité des bâtiments bordant la place, les vieux arbres ceinturant la place sont coupés, à l'exception de ceux qui se trouvaient du côté nord[24]. Plusieurs sculptures sont placées dans le square afin de l'agrémenter :

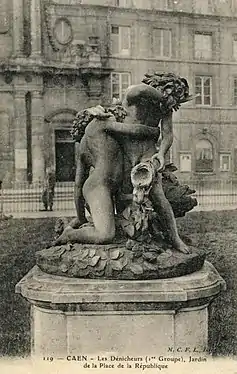

- Les Dénicheurs d'Auguste Jean Baptiste Lechesne, groupe de deux statues (Enfants dénicheurs et Enfants dénicheurs mordus par des serpents (d)) en plâtre est présentés au Salon de 1855. Elles sont reproduites en bronze en 1857 et sont d'abord installés dans la cour du musée des beaux-arts de Caen, puis déplacées à l'est du square ;

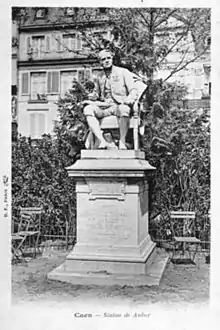

- Le monument à Daniel-François-Esprit Auber réalisé par Eugène Delaplanche, inauguré le [25] à l'ouest du square. Progressivement endommagé par les intempéries, il est retiré en 1905 et mis à l'abri dans le foyer du théâtre. Le monument à Demolombe est installé à son emplacement ;

- Le monument à Charles Demolombe (d), réalisé par Edmond de Laheudrie, inauguré le [26] et remplaçant le monument précédent. Il représente Charles Demolombe en train d'enseigner. Sa main droite est levée, l'index dressé, sa main gauche maintient un livre ouvert. Au pied du piédestal, un étudiant assis, autoportrait de Laheudrie qui a été élève de Demolombe, lève la tête vers son professeur. Il tient un crayon dans sa main droite et une feuille dans la main gauche.

Enfants dénicheurs.

Enfants dénicheurs. Enfants dénicheurs mordus par des serpents.

Enfants dénicheurs mordus par des serpents. Monument à Daniel-François-Esprit Auber.

Monument à Daniel-François-Esprit Auber. Monument à Charles Demolombe.

Monument à Charles Demolombe.

En 1932, deux nouveaux accès sont percés à l'ouest de la place selon un axe nord-sud entre la rue Saint-Pierre et l'actuel boulevard Maréchal Leclerc : rue Paul-Doumer (nécessitant la démolition de l'hôtel d'Oilliamson au 18 place royale)[27] et rue Georges-Lebret dans laquelle Pierre Chirol érige le nouvel hôtel des postes de Caen dans le style Art déco.

La Seconde Guerre mondiale et la reconstruction partielle

Le , la place est durement frappée par les bombardements aériens ; l'hôtel de ville est en grande partie détruit. Le 13 juin, la place est à nouveau touchée ; l'hôtel de la Place Royale, le café de l'Hôtel de Ville et les immeubles de la rue du Moulin partent en flamme. Le dernier bombardement aérien des Alliés, le 7 juillet, détruit ce qu'il reste de l'hôtel de ville[28]. Après avoir été déblayée, la place de la République est occupée, dans sa partie est, par le « Village nègre », véritable centre commercial provisoire dont le dernier stand n'est abattu qu'en 1959. Une partie du côté nord de la place et la totalité du côté est doivent être reconstruits ; à l'ouest, l'Hôtel de Ville n'est plus qu'un champ de ruines.

Sa reconstruction sur son emplacement original est programmée par Marc Brillaud de Laujardière dès 1945, mais son projet déposé en 1949 est rejeté par le Conseil municipal. Après de longs débats, on abandonne en 1952 l'idée de reconstruire l'Hôtel de Ville et la municipalité s'installe dans l'abbaye aux Hommes en 1964.

Après l'échec du projet de nouvelle mairie sur le terrain du séminaire des Eudistes, le site est planté d'arbres et on y aménage un parking. Aujourd'hui, la place a certes gagné une vue sur l'église Notre-Dame-de-la-Gloriette, autrefois isolée, mais a perdu ses proportions originales. Toutefois le site de l'ancien séminaire est toujours réservé dans le plan local d'urbanisme actuellement en vigueur pour un équipement public[29]. On envisage un temps la construction de la bibliothèque-médiathèque à vocation régionale sur ce site, ce qui aurait permis de retrouver les volumes et les perspectives de la place de la République ; mais cet équipement culturel est en définitive construit sur la Presqu'île[30]. Lors de la campagne pour les élections municipales 2014, Joël Bruneau, candidat finalement élu, désigne le site pour accueillir une halle de produits frais et régionaux[31]. Le projet retenu est dévoilé le [32].

La place de la République est aujourd'hui un espace essentiellement commercial (banques, hôtels, restaurants, etc). Jusqu'au milieu des années 2010, quelques administrations y demeurent toutefois, notamment dans l'hôtel Daumesnil, siège de Caen la Mer et du tribunal d'instance de Caen ; toutefois les services de Caen la Mer quittent ces locaux en 2014 pour le quartier des rives de l'Orne[33] et le tribunal d'instance est transféré en 2016 dans le nouveau palais de justice sur la presqu'île portuaire[34].

C'est également l'un des principaux squares de la ville. Après la guerre, une grande fontaine constituée de deux bassins et de jets d'eau est aménagée dans la partie est de la place.

En 1974, la place fait l'objet de grands travaux d'aménagement après la construction d'un parc de stationnement souterrain de 527 places[35]. La grande fontaine est remplacée par une fontaine plus petite sur la partie sud de la place.

En 2017, un projet de réaménagement complet de la place est présenté en concertation publique[36]. Les travaux commencent en [37]. Les nouveaux aménagements de la place sont inaugurés le [38].

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

Malgré les bombardements de 1944, la place de la République, inclus dans le périmètre du site du centre ancien Caen inscrit en 1978, conserve un riche patrimoine de bâtiments protégés au titre des monuments historiques[39].

| Parties protégées | Date et type de protection | Adresse | Propriétaire | Image | |

|---|---|---|---|---|---|

| Hôtel Daumesnil | Totalité de l'édifice | Inscrit le | 23 et 25, place de la République | Mairie de Caen |  |

| Hôtel de Banville | Façades et toitures sur rue Jean Eudes et sur la cour d'honneur Portail d'entrée et sa grille fer forgé Chambre sud-ouest, bibliothèque, salon et petit cabinet au premier étage avec leurs décors de lambris |

Inscrit le | 20 et 22, rue Jean Eudes | Privé |  |

| Immeuble des 22 et 24 rue Jean-Eudes | Façade sur rue et versant de toiture correspondant | Inscrit le | N°24 rue Jean Eudes | Privé |  |

D'autres immeubles historiques de la place ne sont pas classés ou inscrits :

- au n°11, hôtel Paisant, hôtel particulier de style néo-classique construit vers 1780 à l'emplacement d'un immeuble plus ancien[40] ; toutefois les boiseries et l'ensemble de la décoration Louis XVI qui ornaient le salon ont été déplacés au 27 rue du Bel-Air à Meudon et sont classés[41] ;

- au n°12-14, hôtel de Boislambert ou Gautier, attesté à la fin du XVIIIe siècle[42].

Notes

- Depuis 1643, Jean Eudes occupait une maison située à l'angle des rues Jean Eudes et Saint-Laurent et en avait fait le siège de sa « mission ».

- Cette statue a été déplacée à nouveau dans les années 1960 au centre de la place Saint-Sauveur.

Références

- Mathieu Girard, « La place de la République de Caen, un miroir de notre riche histoire locale », sur actu.fr, Liberté - Le Bonhomme libre, .

- Étienne Faisant, « Fermer Caen sous Henri IV et Louis XIII : les fortifications des Petits Prés », Annales de Normandie, nos 2018/2, 68e année, p. 77 à 107 (lire en ligne)

- Gervais de La Rue, Essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement, Caen, Poisson, 1820, p. 175

- Gervais de La Rue, ibid., p. 181

- Christophe Collet, Pascal Leroux, Jean-Yves Marin, Caen cité médiévale : bilan d'archéologie et d'histoire, Calvados, Service Département d'archéologie du Calvados, 1996, p. 293

- Pierre Levedan, Jeanne Hugueney et Philippe Henrat, L'urbanisme à l'époque moderne (XVIe – XVIIIe siècles), Genève, Droz, 1982, p. 123

- Dossier pédagogique du Musée de Normandie, réalisé par l'Association des Amis du Musée de Normandie : Caen à l'époque classique, [lire en ligne (page consultée le 15 septembre 2008)], p. 19

- Caen à l'époque classique, p. 21

- Père Julien Martine, Vie du R.P. Jean Eudes, manuscrit inédit publié et annoté par l'abbé Le Cointe, Caen, Imprimerie le Blanc-Hardel, 1880, deux tomes

- Paul de Longuemare, Les Statues de Louis XIV à Caen, Impr. de E. Plon, Nourrit et Cie, Caen, 1896, p. 7

- Réflexions patriotiques sur les moyens d'embellir la ville de Caen, 1750 ; cité par Gaston Lavalley dans Caen; son histoire et ses monuments, guide du touriste à Caen et les environs, Caen, E. Brunet, 1877 ; PML Éditions, 1993 p. 153

- Gaston Lavalley, Caen; son histoire et ses monuments, guide du touriste a Caen et les environs, Caen, E. Brunet, 1877 ; PML Éditions, 1993 p. 153

- Caen à l'époque classique, p. 20

- Journal d'un bourgeois de Caen 1652-1733 [(fr) texte intégral (page consultée le 29 mai 2008)]

- Site officiel de la préfecture de Basse-Normandie

- Paul de Longuemare, op. cit., p. 11

- Frédéric Henriot, Alain Nafilyan, Éric Diouris, Yves Lecherbonnier, Emmanuel Luis, Monuments Historiques du XIXe siècle en Basse-Normandie, Saint-Étienne, IAC éditions d'art, 2012, tome 1, p. 107

- Guillaume-Stanislas Trébutien, Caen, son histoire, ses monuments, son commerce et ses environs, guide du touriste, Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1870 ; Brionne, le Portulan, Manoir de Saint-Pierre-de-Salerne, 1970, p. 269

- Paul de Longuemare, ibid., p. 18

- Philippe Lenglart, Le nouveau siècle à Caen, 1870-1914, Condé-sur-Noireau, Éditions Charles Corlet, 1989, p. 119

- Paul de Longuemare, ibid., pp. 22–23

- « Les bêtises municipales », Le bonhomme normand, no 35,

- « Il est enlevé », Le bonhomme normand, no 39,

- Philippe Lenglard, op. cit., p. 121

- La statue d'Auber à Caen par Eugène Delaplanche sur Gallica

- Collectif (Galopin, Laisné des Hayes et al.), Inauguration du monument élevé à Caen à Demolombe, Caen, 1905.

- Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie, Caen, Bigot, 1934, année 1933, t. 41, pp. 286–290 [lire en ligne]

- Caen et la Seconde guerre mondiale

- Plan local d'urbanisme de Caen adopté le lundi 16 décembre 2013.

- Ouest-France, 11 septembre 2008

- Réussir Caen, vraiment !, programme de Joël Bruneau, p. 12

- « Halle place de la République: le groupe Sedelka-Europrom lauréat », Ouest-France, 12 octobre 2016 [lire en ligne]

- « Caen-la-Mer : que vont devenir les anciens locaux ? », Ouest-France, édition de Caen, 30 janvier 2014

- « À Caen, le projet du palais de justice dévoilé », Côté Caen, 15 janvier 2013 [lire en ligne]

- Vinci Park

- Site officiel de la concertation publique

- « Caen. La place de la République en partie scalpée », Ouest-France, (lire en ligne)

- « Caen. L'inauguration de la place de la République chahutée par les manifestants et la pluie », Ouest-France, (lire en ligne)

- SDAP du Calvados « Copie archivée » (version du 12 septembre 2007 sur Internet Archive)

- Christophe Collet, Pascal Leroux, Jean-Yves Marin, op. cit., pp. 302–303

- Notice no PM92000085, base Palissy, ministère français de la Culture

- Christophe Collet, Pascal Leroux, Jean-Yves Marin, op. cit., p. 298

Liens externes

- « SDAP du Calvados »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Caen, vues du ciel, par Stéphane Maurice