Palais d'Antiochos

Le Palais d’Antiochos (en grec : τὰ παλάτια τῶν Ἀντιόχου)[1] fut un palais de Constantinople (aujourd’hui Istanbul en Turquie) dont certaines ruines sont encore visibles de nos jours et était situé près de l’Hippodrome de Constantinople. Construit au Ve siècle, il subsista jusqu’à l’époque paléologienne. Au VIIe siècle une partie du palais fut convertie en église, plus spécifiquement en martyrium qui abrita les restes de sainte Euphémie de l’Hippodrome (Ἀγία Εὐφημία ἐν τῷ Ἱπποδρομίῳ, Hagia Euphēmia en tō Hippodromiō). Chaque année du sang s’épanchait des reliques qui était recueilli et distribué aux fidèles dans des ampoules de verre.

Emplacement

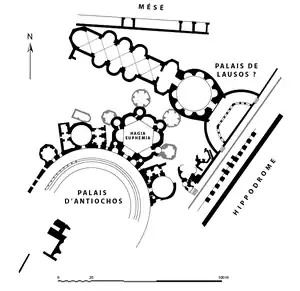

Excavées dans les années 1940 et 1950, les ruines de la structure palatiale sont situées au nord-ouest de l’hippodrome de Constantinople dont les vestiges sont visibles sur la place du Sultan-Ahmet (« Sultanahmet Meydanı », également appelée « At Meydanı » — place aux chevaux) à İstanbul.

Histoire

Le palais d’Antiochos

Le palais fut bâti pour Antiochos (en grec Ἀντίοχος, fl. 404–421), eunuque d’origine perse qui exerça une grande influence pendant le règne de Théodose II (r. 408 – 450). Arrivé à la cour byzantine vers 404, il devint l'un des servants de la chambre impériale (cubicularius; litt : cubiculaire). Ayant obtenu la confiance de l'empereur Arcadius (r. 395 - 408), il obtint le poste de précepteur (baioulos) du jeune Théodose. Vers 421, alors que la sœur de Théodose, Pulchérie, voulut diriger elle-même le jeune homme, il fut nommé praepositus sacri cubiculi (préposite de la chambre sacrée), avec rang de patrice [2]. Toutefois, son attitude condescendante et la domination qu’il entendait continuer à exercer sur le jeune empereur lui firent perdre ses fonctions. Il se retira alors dans le palais qu’il s’était fait construire tout en demeurant actif dans la politique de la capitale. Vers 439, il tomba finalement en disgrâce; ses propriétés, incluant son palais, furent confisquées, et il fut forcé de se retirer dans l’autre église dédiée à Sainte-Euphémie, en Chalcédoine celle-là, en tant que moine; il y il mourut quelque temps plus tard[2].

Les ruines du palais furent découvertes en 1939 lorsque des fresques représentant la vie de sainte Euphémie furent retrouvées au nord-ouest de l’Hippodrome. De nouvelles excavations permirent à Alfons Maria Scheider de découvrir en 1942 une salle hexagonale ouvrant sur un portique semi-circulaire. Reprises en 1951-1952 par R. Duyuran, de nouvelles excavations permirent de trouver la base d’une colonne sur laquelle était inscrite « du praepositus Antiochos », permettant ainsi d’identifier le site[3]. Se basant sur les poinçons apposés sur les briques trouvées sur le site, Bardill émit l’hypothèse que la construction ne devait pas être antérieure à 430[4].

Église de Sainte-Euphémie

L’église Sainte-Euphémie de l’Hippodrome, fut créée en aménageant une salle hexagonale attenant au palais et jouxtant le palais de Lausos vers le début du VIIe siècle lorsque la première église construite en l’honneur de sainte Euphémie, en Chalcédoine, fut détruite au cours des invasions des Perses sassanides et que les reliques furent rapportées à Constantinople pour y être mises en sécurité [5] - [6]. À l’origine la chapelle ouest abritait des fresques représentant le martyre de la sainte jetée aux bêtes et le sanctuaire était couvert d’un dôme[7]. Durant la période iconoclaste de l’Empire byzantin, l’édifice fut converti semble-t-il en un dépôt d’armes et de fertilisant[8]. Si on en croit la tradition, les ossements de la sainte auraient été jetés à la mer soit sous l’empereur Léon III (r. 717 – 741) ou sous son fils Constantin V (r. 741 – 775). Toutefois, deux frères les auraient récupérés et les auraient transportés à l’ile de Lemnos d’où ils auraient été rapportés en 796 après la fin de l’iconoclasme décrétée par l’impératrice Irène (r. 797 – 802). L’église survécut jusqu’à la fin de l’empire byzantin et fut décorée vers 1280-1290 par un cycle de fresques illustrant la vie de la sainte[5].

Architecture

Architecture originale du palais

À l’origine, le palais comportait deux sections, l’une au nord, l’autre au sud. Celle du sud, qui n’est pas ouverte au public de nos jours, comportait une vaste salle *absidiale [N 1] hexagonale qui devint par la suite l’église Sainte-Euphrémie; celle-ci était reliée à un vaste *portique en demi-cercle d’un diamètre de quelque 60 mètres entourant une cour pavée de marbre[9].

La salle hexagonale servait probablement de salle de réception ou de salle à manger (triclinium). Cette salle a un diamètre d’environ 20 m chacun des côtés de l’hexagone mesurant 10,4 m. Chacun des côtés comporte une *niche absidiale polygonale à l’extérieur et semi-circulaire à l’intérieur mesurant 7,65 m de largeur sur 4,65 m de profondeur permettant ainsi d’y loger un banc semi-circulaire (sigma ou stibadium) et une table à diner[9] - [10]. Chacune des *absidioles disposait également d’une porte communiquant avec de petites salles circulaires situées entre elles. Au centre de la salle se trouvait un bassin en marbre comme s’était la coutume dans l’Antiquité tardive. Le triclinium hexagonal était entouré d’autres pièces situées sur le pourtour extérieur du grand portique, y compris un grand vestibule ayant une pièce circulaire en son centre[9].

La partie nord que l’on identifie généralement au Palais de Lausus était située entre la rue qui longeait le mur ouest de l’Hippodrome et la grande avenue, dite Mese[9]. Elle comprenait une vaste *rotonde de 20 m de diamètre comprenant des niches dans les murs et elle semble avoir servi de salle d’audience pour Antiochos. Elle était rattachée à un *portique semi-circulaire ouvrant au sud-est sur la rue longeant l’Hippodrome. Une petite maison de bains, également accessible à partir de la rue, se trouvait au sud de ce portique[9]. Au Ve siècle alors que le palais devint propriété impériale, une salle oblongue fut ajoutée à l’ouest de la *rotonde, à laquelle on accédait par un vestibule en forme de double *abside. Sa forme semblerait indiquer qu’elle était destinée à servir de triclinium. Originellement d’une longueur de 52,5 m et d’une largeur de 12,4 m et se terminant par une *abside, on lui ajouta au VIe siècle six *absidioles le long de chaque côté[9].

Transformation en église

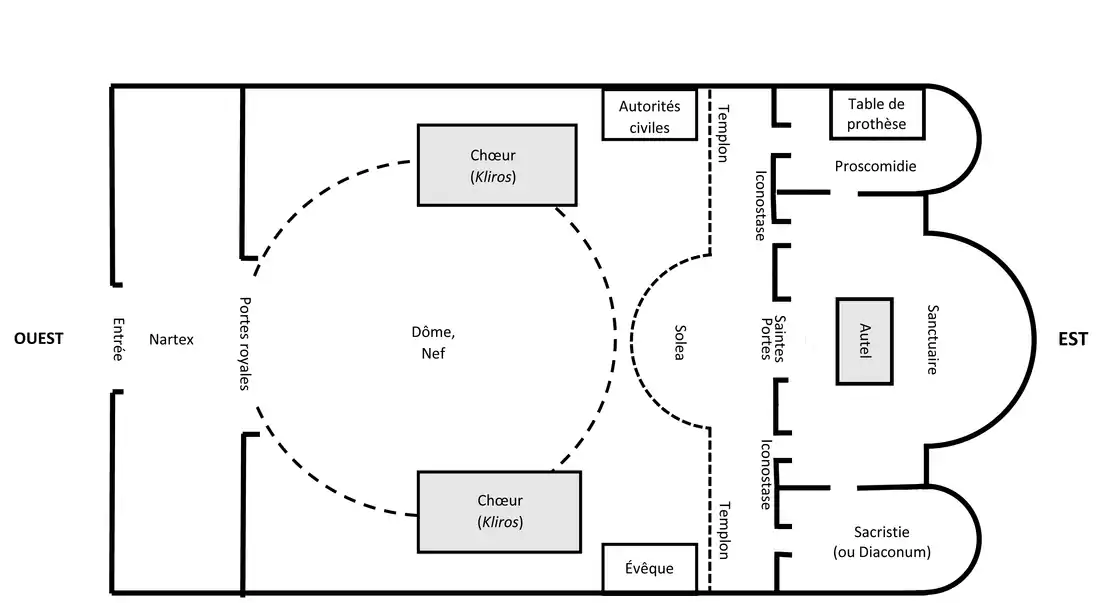

Plusieurs modifications furent faites lorsque la salle hexagonale fut transformée en église. Le *bēma fut placé à la droite de l’entrée originelle, dans l’*abside dirigée vers le sud-est, et une autre entrée fut ajoutée dans l’*abside opposée. La porte originelle fut conservée, mais fut réduite. Deux autres portes d’entrée furent pratiquées dans les deux pièces circulaires au nord, auxquelles deux *mausolées furent par la suite rattachés.

Les recherches ont permis de découvrir les restes du *synthronum, le socle sur lequel reposait l’autel, le *chancel et un *solea. On n’a pas trouvé trace de l’*ambon, mais celui-ci devait exister à l’instar des autres églises byzantines de l’époque. La plupart des décorations murales sont typiques du VIe siècle, comme des sculptures de marbre encastrées de verre, mais l’*architrave date de la restauration de l’église en 797[10].

Fresques

Une série de fresques, datant de la fin du XIIIe siècle, est conservée sur le mur sud-ouest de l’église que l’on peut voir à travers une vitre de protection. Quatorze panneaux forment un cycle décrivant la vie et le martyre de sainte Euphémie; une autre fresque décrit le martyre des Quatorze martyrs de Sébaste, sujet que l’on ne trouve dans aucune autre église de la capitale[10].

Glossaire

- Abside : Partie d’une église arrondie ou polygonale derrière le chœur.

- Absidiole : Chacune des chapelles construites autour d’une abside.

- Ambon : Pupitre, placé à l'entrée du chœur, dans une église, où est posé le lectionnaire ou la Bible; il désigne aussi une tribune fixe d’où sont lus les textes sacrés.

- Architrave (ou épistyle): Partie de l'entablement qui porte horizontalement sur les colonnes.

- Bēma (ou sanctuaire) : Zone située à l'extrémité orientale de l'édifice, devant l'abside, où est placé l'autel. Il est en général surélevé par une plateforme et clos par une barrière de chancel puis par un templon. Son accès est réservé aux membres du clergé qui célèbrent la liturgie.

- Chancel : Clôture basse en bois, en pierre ou en métal qui sépare la nef d'une église chrétienne où sont réunis les fidèles du chœur liturgique réservé au clergé.

- Mausolée : Riche monument funéraire.

- Niche : Enfoncement dans l’épaisseur d’un mur destiné à recevoir une statue ou objet.

- Portique : Galerie couverte dont la voute repose sur des colonnes ou des arcades.

- Rotonde : Édifice de forme circulaire, généralement recouverte d’un dôme.

- Solea : Podium surélevé.

- Synthronon : Banc semi-circulaire qui, dans les églises paléochrétiennes, est aménagé dans ou devant l'abside, derrière le bêma, et où prend place le clergé.

Bibliographie

- (en) Ball, Amanda. "Church of St. Euphemia", 2008, Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople. [en ligne] http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10897.

- (en) Bardill, Jonathan. Brickstamps of Constantinople, Volume 1. Oxford, Oxford University Press, 2004. (ISBN 978-0-19-925524-5).

- (en) Bogdanovic, Jelena. The Framing of Sacred Space, The Canopy and the Byzantine Church. Oxford, Oxford University Press, 2017. (ISBN 978-0-190-46518-6).

- (en) Cameron, Averil; Herrin, Judith. Constantinople in the early eighth century: the Parastaseis syntomoi chronikai. Brill Archive, 1984. (ISBN 978-9-004-07010-3).

- (en) Greatrex, Geoffrey & Jonathan Bardill, « Antiochus the "Praepositus": A Persian Eunuch at the Court of Theodosius II », Dumbarton Oaks Papers, vol. 50, 1996, pp. 171–197. (DOI 10.2307/1291743, JSTOR 1291743).

- (en) Kazhdan, Alexander, ed. (1991). Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford, Oxford University Press, 1991. (ISBN 978-0-19-504652-6).

- (en) Kostenec, Jan. "Palace of Antiochos", 2008, Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople. [en ligne] http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12504.

- (en) Mango, Cyril. Byzantine Architecture. Milano, Electa Editrice, 1978. (ISBN 0-8478-0615-4).

- (en) Martindale, John R.; Jones, A.H.M.; Morris, J. The Prosopography of the Later Roman Empire, Volume II: A.D. 395–527. Cambridge, Cambridge University Press, 1992. (ISBN 978-0-521-20159-9).

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Palace of Antiochos » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Les termes précédés d’une astérisque sont définis dans le glossaire en fin de texte.

Références

- Voir Jean Skylitzès, Romanos II, 2.9 : « Romanos was urged by his own wife to try to expel his mother, Helena, and his sisters from the palace and to banish them to the palace of Antiochos »,

- Martindale (1992) pp. 101-102

- Bardill (2004) p. 56

- Bardill (2004) pp. 107-109

- Kazdhan (1991), « Euphemia of Chalcedon », vol. 2, pp. 747-748

- Cameron & Herrin (1984) pp. 22, 63

- Bogdanovic, Jelena (2017) pp. 190-193

- Cameron & Herrin (1984) p. 22

- Kostenec (2008)

- Ball (2008)

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- (en) Byantium 1200. « Palace of Antiochos », [en ligne] http://kassiani.fhw.gr/ehw/l.aspx?id=125045.

- (en) Livius.org. Constantinople, Palace of Antiochus. [en ligne] https://www.livius.org/articles/place/constantinople-istanbul/constantinople-photos/constantinople-palace-of-antiochus/.

- (en) Mathews, Prof. Thomas. « Hag. Euphemia en to Hippodromo” (in) The Byzantine Churches of Istanbul. [en ligne] http://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/html/Byzantine/index.htm?http&&&www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/html/Byzantine/12.htm. (plans architecturaux du palais).