Période d'Obeïd

La période d'Obeïd est une étape protohistorique du développement de la Mésopotamie qui va d'environ 6500 à 3750 av. J.-C.

Certains sites, comme Halaf et Ninive, sont abandonnés ; d'autres sont incendiés ou réoccupés. La culture d'Obeïd[1] (ville du sud) s'étend sur toute la Mésopotamie. Eridu est le site le plus important (19 niveaux d'occupation) ; les Sumériens en faisaient la résidence terrestre d'Enki, seigneur des eaux et des techniques. On y trouve un cimetière protohistorique et un « palais ». Dix-sept niveaux de temples se superposent, dont les plus profonds étaient de brique crue avec une salle contenant un piédestal, une table d'offrande et une poterie de qualité décorée de motifs géométriques brun ou rouge foncé sur fond pêche. Ces motifs pourraient être les prémices des premières écritures. Dans les temples des niveaux supérieurs, la céramique est décorée sur ses deux faces. L'architecture des maisons comporte une terrasse et l'intérieur est compartimenté ; l'extérieur est décoré de niches et redans.

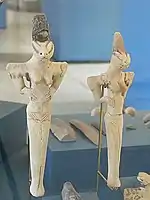

Dans les figurines trouvées à Ur, les « principes » féminins sont très marqués et le visage ébauché avec une indication de chevelure au bitume.

Chronologie

La période d'Obeïd se subdivise en plusieurs époques.

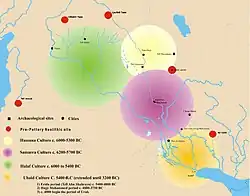

Carte de l'extension de la culture d'Obeïd en Mésopotamie

Carte de l'extension de la culture d'Obeïd en Mésopotamie Extension de la culture d'Obeïd

Extension de la culture d'Obeïd Origines

Origines Cultures mésopotamiennes préhistoriques

Cultures mésopotamiennes préhistoriques

Obeïd 0 (ou période d'Oueili) (v. 6500 av. J.-C. - v. 5200 av. J.-C.)

Les niveaux les plus anciens, au nord de la ville moderne de Nassiriya, ont été seulement reconnus dans les années 1980 sur le site de Tell el-Oueili. Si cette période a été qualifié « d'Obeïd 0 », c'est seulement parce que la nomenclature était déjà en place quand ils ont été découverts.

Obeïd I (v. 5200 av. J.-C. - v. 4800 av. J.-C.)

La culture d’Obeïd I en Basse-Mésopotamie est mise en évidence par la fouille du site d’Eridu. Initialement, elle présente certaines affinités avec celle de Samarra tout en s’en distinguant nettement : la fouille des premiers niveaux du site d’Oueili a permis de dégager un des plus anciens exemples de l’architecture monumentale, une grande salle rectangulaire divisée en trois travées par deux files de poteaux en bois.

Le mobilier se compose de céramique à pâte verdâtre parfois recouverte d’un engobe blanc, à motifs géométriques peints en brun sur fond clair (coupes, assiettes, bols et jarres). L’adaptation au milieu argileux de la plaine alluviale, où la pierre est extrêmement rare, se remarque par la confection de clous coudés (dont la fonction n’apparaît pas clairement) et de faucilles en argile cuite, destinés à remplacer les lames de silex pour couper blé et roseaux. On trouve cependant des silex en forme de houes, des haches et l’obsidienne n’est pas absente.

Obeïd II (v. 4800 av. J.-C. - v. 4500 av. J.-C.)

La céramique s’enrichit de formes nouvelles (jarres plus grandes, vases-tortue). Les formes matérielles de cette culture se répandent dans trois directions : le long des rives du golfe jusqu’au Qatar, dans le Khouzistan voisin et vers le nord dans le Hamrin et à Tepe Gawra où l’on voit dans les niveaux anciens des particularités d’El-Obeïd se mélanger à celles de Tell Halaf ou de Samarra.

Obeïd III (v. 4500 av. J.-C. - v. 4200 av. J.-C.)

La civilisation d’El Obeïd se répand de la Haute Mésopotamie à la Méditerranée (Ras Shamra) de -5600 à -3750. Elle atteint sa maturité et prend rapidement un caractère d’universalité. D’une part les modèles de céramique obeïdiens sont imités et donnent naissance à des séries que l’on ne peut confondre avec les originaux, d’autre part ce sont des céramiques provenant de l’un des deux grands foyers (Mésopotamie méridionale ou Mésopotamie septentrionale/Hamrin) que l’on retrouve à des centaines de kilomètres. Dans ce cas la céramique a voyagé, soit pour elle-même comme objet d’exportation, soit comme contenant d’un produit exporté. Cette situation sous-entend l’existence d’échanges à assez grande échelle : le développement de la grande architecture, exigeant l’emploi de quantité importante de bois (élargissement des portées au début du IVe millénaire), aurait poussé les Mésopotamiens à s’approvisionner sur les montagnes de la périphérie, la voie d’eau servant de moyen de transport. Sans qu’il soit possible de préciser l’importance de ces échanges, il semble que c’est l’augmentation de leur fréquence, et peut-être la diversification des produits en circulation, qui permettent d’expliquer l’expansion de la culture d’Obeïd. L’essor du nomadisme a dû favoriser ces échanges. La civilisation d’Obeïd n’est pas encore une civilisation urbaine, mais elle a dépassé le stade des premières cultures villageoises très repliées sur elles-mêmes et semble avoir mis en place, à un rythme qui s’est accéléré au cours de la période, les bases de la seconde mutation, celle qui a conduit du village à la cité.

La culture d’El Obeïd III se caractérise par :

- une architecture monumentale sous la forme du plan tripartite qui connaît plusieurs variantes. Le choix, la diffusion et la longévité de cette formule attestent sa perfection, la qualité des solutions techniques retenues et la conformité du bâtiment à ce qu’en attendait la population. On y a d’abord reconnu des temples, puis des bâtiments communautaires. En fait, la forme n’est pas liée à la fonction et l’on est en présence d’une formule qui peut se prêter à plusieurs usages.

- une architecture courante qui prend des aspects régionaux : petite maisons pluricellulaires à Tepe Gawra, huttes de roseaux parfois recouvertes d’argile dans le sud. L’intérieur s’organise autour d’un espace central avec un souci d’esthétique dans la symétrie des volumes.

- un large emploi de l’argile cuite, pour les faucilles par exemple, même lorsque la pierre est présente.

- une céramique qui renouvelle ses formes (apparition de bec d’anses sur les jarres, façonnage de lèvres et de fonds annulaires, bouteilles), sait produire des objets de grande finesse (céramique « coquille d’œuf »), et ajoute au décor peint la technique de l’incision. La céramique est monochrome, noire ou brun foncé, à décor géométrique.

- des rites funéraires nouveaux puisque désormais de véritables cimetières s’étendent hors de l’agglomération.

Obeïd IV/V (v. 4200 av. J.-C. - v. 3750 av. J.-C.)

À la fin de la période d’Obeïd apparaissent peut-être les premiers exemples de temples (il semble contesté que ce soient des temples[2] - [3]) à Eridu (niveau VIII-VI) et peut-être à Uruk. Au moment de la naissance des cités, Uruk offre un seul édifice religieux, le « Temple Blanc » édifié sur une haute terrasse. Pour la même période on connaît le « Temple Peint » de Tell Uqair. Ces premiers « temples » présentent tous les mêmes caractéristiques : ils sont édifiés sur une terrasse et formés d’un bâtiment tripartite avec accès majeur sur un long côté. Les installations cultuelles sont composées d’un podium placé contre l’un des petits côtés de la salle centrale et, dans l’axe de celle-ci, face au podium, d’une table d’« offrandes ». Les salles latérales ont pu servir de « sacristies », mais certaines étaient occupées par des escaliers qui menaient à l’étage supérieur.

L’agriculture irriguée permet de larges concentrations de population. Eridu couvre probablement dix hectares avec une population de 4 000 habitants.

La période d'Uruk (d'environ 3700 à 2900 av. J.-C.) succède à celle d'Obeïd en Mésopotamie.

Organisation sociale

C'est durant la période d'Obeïd que commence à apparaître une hiérarchisation sociale[3], attestée par le fait que les maisons n'ont pas toutes la même taille[3] (certaines faisant plus de 200 m2). Cette différenciation ne se retrouve pas dans les rites funéraires[3].

Économie

L'époque voit apparaître de plus en plus d'artisans spécialisés, notamment en poterie ou en métallurgie du cuivre à partir de -4500[3]. Dans le nord de la Mésopotamie, les échanges commerciaux sont nombreux. On y a ainsi retrouvé des traces de l'importation de lapis-lazuli des montagnes de l'actuel Afghanistan, de cornaline de l'actuel Iran, de cuivre et d'obsidienne d'Anatolie ou encore de turquoise, d'hématite et de diorite[3].

Galerie d'images : objets d'Obeid 3 (5300-4700 BC)

Poterie d'Ubaid III, jarre, 5300-4700 BC Louvre Museum AO 29611[4].

Poterie d'Ubaid III, jarre, 5300-4700 BC Louvre Museum AO 29611[4]. Potterie d'Ubaid III, 5300-4700 BC Louvre Museum AO 29598[4].

Potterie d'Ubaid III, 5300-4700 BC Louvre Museum AO 29598[4]. Poterie d'Ubaid III campaniforme 5300-4700 BC Louvre Museum

Poterie d'Ubaid III campaniforme 5300-4700 BC Louvre Museum Poterie d'Ubaid III 5300-4700 BC. Louvre Museum AO 29616[5].

Poterie d'Ubaid III 5300-4700 BC. Louvre Museum AO 29616[5]. Figurine reptilienne de la période d'Obeïd, Ur (Mésopotamie), actuel Irak.

Figurine reptilienne de la période d'Obeïd, Ur (Mésopotamie), actuel Irak..jpg.webp)

Notes et références

- Le site ayant donné son nom à cette période est le Tell d'Obeïd (en arabe : tall al-ʿubayd, تل العبید) un site proche de celui d'Ur situé en 30° 57′ 20″ N, 46° 02′ 48″ E d'après (en) « Tell al-Ubaid (ancient name unknown) », sur U.S. Department of Defense Legacy Resource Mangement Program (DoDLRMP)

- Jean-Louis Huot, « Vers l'apparition de l'État en Mésopotamie », Annales. Histoire, Sciences Sociales 5/2005 (60e année), p. 953-973

- Bertrand Lafont, Aline Tenu, Philippe Clancier et Francis Joannès, Mésopotamie : De Gilgamesh à Artaban (3300-120 av. J.-C.), Paris, Belin, coll. « Mondes anciens », , 1040 p. (ISBN 978-2-7011-6490-8), chap. 1 (« L'aube de l'histoire »).

- « Site officiel du musée du Louvre », sur cartelfr.louvre.fr

- « Site officiel du musée du Louvre », sur cartelfr.louvre.fr

Bibliographie

Préhistoire de la Mésopotamie

- Jean-Louis Huot, Les premiers villageois de Mésopotamie : du village à la ville, Paris, Armand Collin,

- Jean-Daniel Forest, Mésopotamie : L'apparition de l'État, VIIe-IIIe millénaires, Paris, Paris-Méditerranée,

- (en) Petr Charvát, Mesopotamia Before History, Londres et New York, Routledge,

- (en) Joan Oates, « Southern Mesopotamia », dans D. T. Potts, A Companion To The Archealogy Of The Ancient Near East, Oxford, Blackwell Publishing Ltd., , p. 466-484

- (en) Joan Oates, « Prehistory and the Rise of Cities in Mesopotamia and Iran », dans Colin Renfrew (dir.), The Cambridge World Prehistory, Cambridge, Cambridge University Press, , p. 1474-1497.

- Pascal Butterlin, Architecture et société au Proche-Orient ancien : Les bâtisseurs de mémoire en Mésopotamie (7000-3000 av. J.-C.), Paris, Picard,

Période d'Obeïd

- (en) Brian L. Preasnall, « Ubaid », dans Peter N. Peregrine et Melvin Ember, Encyclopedia of Prehistory: Volume 8: South and Southwest Asia, Springer Science & Business Media, , p. 372-390

- (en) Augusta McMahon, « ʿUbaid-Kultur, -Keramik (ʿUbaid culture, ʿUbaid ceramics) », dans Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, vol. XIV, 2014-2016, p. 261-265

- (en) Robert A. Carter et Graham Philip, Beyond the Ubaid : Transformation and Integration in the Late Prehistoric Societies of the Middle East, Chicago, The Oriental Institute of the University of Chicago, (lire en ligne)

Articles connexes

Lien externe

- Jean-Daniel Forest, « La culture d'Obeid (du VIIe au Ve millénaire) » [PDF], sur clio.fr, (consulté le )