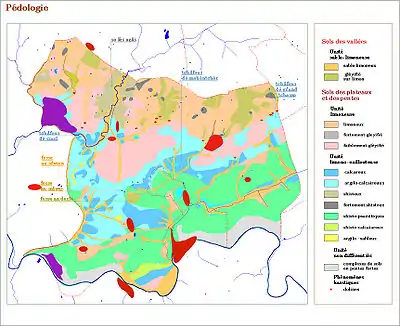

Pédo-paysage

Les pédopaysages (ou pédo-paysages) sont des représentations virtuelle et cartographique du « paysage » formé par la mosaïque des sols.

Ce « paysage » particulier est invisible à nos yeux car sous-jacent à la couverture végétale, mais il joue un rôle explicatif fondamental pour la végétation potentielle, et certains échecs de pratiques culturales ou sylvicoles. Il comporte un aspect tridimensionnel. Cette cartographie est aujourd’hui produite au moyen d'un système d'information géographique.

Éléments plus précis de définition

Pour certains auteurs il s'agit en quelque sorte d'une "carte des sols", plus ou moins simplifiée.

Mais plus largement, pour d'autres, il s'agit de la représentation cartographiée de tous les éléments permettant de « caractériser dans son ensemble une (ou une partie d'une) couverture pédologique ».[1].

Le pédo-paysage se superpose en partie à l'organisation spatiale permet de définir dans son ensemble une partie d'une couverture pédologique.

De même qu'on parle d'unités paysagères, on peut parler d'unités pédo-paysagères. Ces dernières sont considérés dans certaines approches d'étude des sols comme les « unités cartographiques de sols » (UCS) ; Ces entités cartographiques ont par exemple en Bretagne été représentées au 1/250 000 sur la base de sources très précises disponibles à l’échelle de la région[2]. La carte des pédo-paysages du Loiret est par exemple disponible au 1/250 000[3]

Méthode

Depuis la fin des années 1980, une nouvelle cartographie des sols s'élabore progressivement, en compilant et analysant par différentes moyens[4], dont informatiques (« délimitation assistée »[5], sur la base d’algorithmes de classification des sols[6] - [7], et le cas échéant d'une modélisation[8]) :

- des données locales plus ou moins interpolées, par exemple trouvées dans les banques régionales de données-sols [9], ou par data mining dans diverses autres bases de données[10] ;

- des données issues « reconnaissance et délimitation de motifs d'organisation spatiale » influencés par le sol[11] ;

- des données issues de l'imagerie aérienne[12] ;

- des données satellitales (par exemple pour les zones désertiques non ou peu végétalisées)[13]

- des données issues de la base de données géographiques des pédo-paysages des Communautés Européennes[14] quand elle sera éventuellement complète et disponible.

- des données paléopédologiques (pour mesurer la stabilité ou le probable degré de résilience d'un paléopaysage)[15].

Des SIG et certains logiciels spécialisés peuvent aider les analystes cartographes ( « Digital Soil Mappers » ) qui créent les cartes de pédopaysages (ex :CLAPAs[16], créé par Jean-Marc Robbez-Masson, CLAPAS signifiant « CLAssement de PAysages et Segmentation » car ce logiciel est destiné à segmenter des images numériques en paysages sur la base de comparaisons des pixels avec les pixels de leur voisinage et des "unités cartographiques d'apprentissages" ou UcA(Robbez-Masson, 1994).

Utilité

À la croisée de la pédologie et de la géomorphologie, les cartes de pédo-paysages traduisent ou reflètent la résultante de nombreux facteurs écopaysagers : végétation, microfaune du sol, météorologie, hydrologie, géomorphologie, type de substrat ou roche-mère. Localement, ils intègrent aussi les effets des activités humaines (artificialisation des sols ; imperméabilisation, dégradation, déforestation, drainage, érosion, qui s'est fortement accentuée et généralisée pour la période récente dite de l'anthropocène).

Les cartes de pédo-paysage, locales ou à l'échelle des petites régions naturelles[17] sont donc utiles aux agronomes, pédologues, sylviculteurs, écologues ou paysagistes.

Elles montrent[2] et expliquent la variabilité régionale des conditions pédologiques déterminant les types de sol, leur contraintes et fonctionnement. Elles permettent de mieux choisir le type d'agriculture, de culture, de sylviculture ou d'aménagement du territoire.

Elles peuvent aussi apporter des informations sur l'« écopotentialité » d'un milieu naturel, semi-naturel ou artificialisé, ou encore sur l'état ou l'évolution de divers services écosystémiques dont relatifs à l'eau et aux stockage du carbone dans le sol[18].

Voir aussi

Articles connexes

- Agronomie

- Cycles du carbone, de l'Azote, phosphore

- Humus, Sol

- Transfert de fertilité

- Érosion

- Référentiel pédologique français

- Puits de carbone

- Cartographie des corridors biologiques

- Trame verte

- Directive cadre pour la protection des sols

- Analyse de sol

- Géodiversité

- Cartographie numérique

- Modèle numérique de terrain

- Classification supervisée

Bibliographie

- Arrouays D., Duval O., Renaux B. (1989), Esquisse des paysages pédologiques du Loiret à 1/250 000. INRA- Chambre d’Agriculture du Loiret. 1 carte, 1 notice. 182

- Brabant P. (1989), La connaissance de l’organisation des sols dans le paysage, un préalable à la cartographie et à l’évaluation des terres. In Soltrop 1989. ORSTOM, Coll. Colloques et Séminaires, 65-85.

- Calvet R. (2003), Le sol, propriétés et fonctions. Collection La France Agricole.

- Duchaufour Philippe (2001), Introduction à la science du sol 6e édition Dunod,

- Fitzpatrick Ewart Adsil (1971), Pedology, Oliver & Boyd, Edinburgh

- Henin Stephane, Monnier Geneviève, Gras Raymond (1969), Le profil cultural: l’état physique du sol et ses conséquences agronomiques, Masson, Paris

- ISRIC. (1993), Global and National Soils and Terrain Digital Databases (SOTER). Procedures Manual. UNEP-ISSS-ISRIC-FAO. ISRIC. Wageningen, Netherlands. 115 p

- Jamagne M., (1967), Bases et techniques d’une cartographie des sols. Ann. Agro. n° hors série, 18, 142 p

- Legros J-P. (2007), Les Grands Sols du Monde. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne. 574 p.

- McBratney A. B., Mendoça Santos M. L., Minasny B. (2003) On digital soil mapping. Geoderma, Vol.117, no 1-2, Nov. 2003, pp.3-52

- Roque, J. (2003). Référentiel régional pédologique de l'Île-de-France à 1: 250 000: régions naturelles, pédopaysages et sols. INRA.

- Rowelln D. L. (1997), Bodenkunde. Untersuchungsmethoden und ihre Anwendungen. Springer, Berlin. (ISBN 3540618252)

Lien externe

Notes et références

- Bernard Jabiol, Michel-Claude Girard, Christian Schvartz, Étude des sols - Description, cartographie, utilisation ; Dunod, Collection: Sciences Sup, Dunod ; 2011 - 432 pages - 170 × 240 mm (ISBN 9782100540211)

- , Définition des unités cartographiques de sol (UCS)

- Anne Richer de Forges Avec Bernard Renaux, Bernard Verbèque, Laure Soucémarianadin, Micheline Eimberck, Référentiel régional pédologique de la région Centre Notice explicative de la carte des pédopaysages du Loiret à 1/250 000

- King D., Daroussin J., Arrouays D. (1989) Analyse cartographique et système d’information géographique en pédologie. Science du Sol, vol. 27 no 1, pp. 89-92

- Robbez-Masson, J. M., Doledec, A. F., & Billy, F. (1991). Relation entre facteurs du milieu naturel et pédopaysages: choix des variables pertinentes pour une délimitation assistée. Comparaison de trois petites régions (Hérault, France). Séminaire INRA “Gestion de l’espace rural et SIG, 5-15.

- Girard MC, King D. (1988), Un algorithme interactif pour la classification des horizons de la couverture pédologique. Science du Sol, 26, pp. 81-101

- King D. Girard M.C. (1988), Réflexion sur la classification des profils de la couverture pédologique. proposition d’un algorithme : VLADIMIR. Science du Sol, 26, pp. 239-254

- Girard M.C. (1983), Recherche d’une modélisation en vue d’une représentation spatiale d’une couverture pédologique (Application à une région des plateaux jurassique de Bourgogne). ; Sols, 12, 430 p

- E BORNAND M., LEGROS J.P., ROUZET C. (1994) Les banques régionales de données-sols. Exemple du Languedoc-Roussillon. Étude et Gestion des Sols, n°1, 67-82

- Moran J.M., Bui E.N.(2002), Spatial data mining for enhanced soil map modelling. Int. J. Geographical Information Science 16(6), pp. 533-549.

- Robbez-Masson, J. M. (1994). Reconnaissance et délimitation de motifs d'organisation spatiale: application à la cartographie des pédopaysages (Doctoral dissertation) (résumé Inist-CNRS)

- Michel, K., & Le Du-Blayo, L. (2006). Cartographie des pédopaysages de la Bretagne à l’aide de la télédétection. Mémoire de fin d’études à l’UMR Littoral-Environnement-Télédétection-Géomatique du COSTEL.

- Hamdi-Aïssa, B., & Girard, M. C. (2000). Utilisation de la télédétection en régions sahariennes, pour l’analyse et l’extrapolation spatiale des pédopaysages. Science et changements planétaires/Sécheresse, 11(3), 179-88 ((http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/sec/e-docs/00/03/82/B5/resume.phtml résumé]).

- King, D., & Daroussin, J. (1991). Élaboration d'une base de données géographiques des pédopaysages des Communautés Européennes. Final report to the Commission of the European Communities, Joint Research Centre, Ispra Establishment. Institut National de la Recherche Agronomique, Département de Science du Sol. Orléans (France), 63 p.

- Berger, J. F. (2006). Apports récents de la paléopédologie à la définition des phases de stabilité des pédopaysages holocènes nord méditerranéens. Hommage à R. Néboit-Guilhot, l'homme et l'érosion.

- Lehmann, S., Bégon, J. C., Eimberck, M., Daroussin, J., Wynns, R., & Arrouays, D. (2007). Utilisation du logiciel CLAPAs pour l’aide à la délimitation de pédopaysages. Étude et gestion des sols, 14, 135-151.

- Baize D. (1993), Petites régions naturelles et “paysages pédologiques” de l’Yonne. INRA/Conseil Général de l’Yonne. 191 p.

- Arrouays D., (1995), Analyse et modélisation spatiales de l’évolution des stocks de carbone organique des sols à l’échelle d’un paysage pédologique. Application à l’étude des sols de “touyas” du piedmont pyrénéen. Thèse ENSA Montpellier. 169 pages