Oflag XVII-A

L'Oflag XVII-A était un camp de prisonniers de guerre pour officiers (Offizierslager) situé en Autriche, à Edelbach, village aujourd'hui disparu (dans le camp militaire d'Allentsteig, à 100 kilomètres environ au nord-ouest de Vienne).

| Offizier-Lager XVII-A | ||

| Présentation | ||

|---|---|---|

| Nom local | Oflag XVII-A | |

| Type | Camp de prisonniers de guerre | |

| Gestion | ||

| Utilisation originelle | Camp militaire, Truppenübungsplatz Döllersheim | |

| Date de création | 1940 | |

| Créé par | ||

| Date de fermeture | ||

| Fermé par | Armée soviétique | |

| Victimes | ||

| Type de détenus | Officiers prisonniers de guerre | |

| Nombre de détenus | 6 000 | |

| Géographie | ||

| Pays | ||

| Localité | Allentsteig | |

| Coordonnées | 48° 39′ 22″ nord, 15° 18′ 43″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Autriche

| ||

En septembre 1943, il fut le théâtre de la plus grande tentative d'évasion de la Seconde Guerre mondiale.

Description

Le camp fonctionne entre 1940 et , date de sa libération par les troupes soviétiques. Celui-ci accueillait principalement des officiers français ainsi que des Polonais (170 détenus). Il y eu en moyenne 4 500 détenus[1], avec un maximum d'environ 6 000.

Le camp était sous le commandement du général Von Pirsch[2], un aristocrate autrichien. Les gardiens étaient souvent des vétérans autrichiens. Les conditions de détention y étaient moins draconiennes que dans d'autres camps.

Ces conditions expliquent en partie plusieurs caractéristiques de ce camp :

- Il détient le record de la tentative d'évasion de groupe la plus importante : 132 personnes sortirent de l'enceinte du camp ;

- Un film y a été tourné, Sous le manteau, documentaire sur la vie du camp, articulé autour d’un scénario de Robert Christophe. Dans les années 1950, le film a été recopié en 16 mm à 24 images par seconde. Une vingtaine de prisonniers s’étaient engagés dans l’entreprise : il y avait les promoteurs, régisseurs, techniciens et, bien entendu, les acteurs[3];

- Plusieurs centaines de photos, prises avec quatre appareils ont été tirées. Elles constituent un témoignage unique, vu de l'intérieur, des conditions de vie en détention[4].

Emplacement

L'Oflag XVII-A se trouvait en Autriche dans le camp militaire d'Allentsteig (dont le nom initial était Truppenübungsplatz Döllersheim), à quelques kilomètres au sud de Göpfritz an der Wild.

Situé sur un terrain légèrement vallonné avec quelques boqueteaux de sapins, dans une région agricole, à une altitude de 600 mètres environ, le camp militaire d'Allentsteig a été créé par les Allemands après l'Anschluss entre 1938 et 1941. Il couvrait environ 157 km2 et a conduit à l'évacuation de 42 villages, dont Edelbach. Le camp a été maintenu après la Seconde Guerre mondiale, ce qui explique que les villages n'ont jamais été réoccupés et que le nom du village d'Edelbach où était implanté l'Oflag XVII-A ne figure plus sur les cartes aujourd'hui.

Aménagement

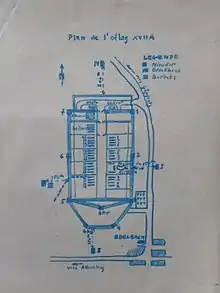

Le camp se compose de deux parties: le Hauptlager (camp principal) où se trouvent les cuisines et les 28 baraques où logent les prisonniers, et le Vorlager (avant camp) où se trouvent la Kommandantur, l'infirmerie, les magasins et ateliers, et la baraque des douches et de la désinfection. Les officiers et soldats allemands sont logés dans des baraques situées à l'extérieur de l'enceinte.

Le Hauptlager se présente sous la forme d'un carré d'environ 400 mètres de côté, traversé par une allée centrale de chaque côté de laquelle s'alignent les baraques des prisonniers. Il est entouré d'une double clôture de barbelés, hautes d'environ trois mètres et distantes l'une de l'autre d'une dizaine de mètres. La surveillance extérieure est assurée par sept miradors (tours de guet) en planches; chacune est armée d'une mitrailleuse équipée de deux projecteurs et desservie par deux hommes et par des sentinelles postées entre les miradors. De nuit, les projecteurs balaient fréquemment le terrain et la surveillance est renforcée par des patrouilles circulant à l'extérieur et à l'intérieur du camp. Les patrouilles extérieures sont fréquemment accompagnées par des chiens de détection.

Le Hauptlager est, de plus, compartimenté en secteurs de bataillon (un bataillon comprend quatre baraques) par d'autres barrières de fil de fer barbelé, partant de la clôture intérieure et s'arrêtant à l'allée centrale. Un espace libre de 100 mètres est donc délimité derrière chaque groupe de quatre baraques, espace où les prisonniers peuvent circuler de jour. De jour également, on peut circuler librement sur l'allée centrale et se rendre visite de baraque en baraque dans tout l'intérieur du camp. De 20 heures à 7 heures, il est interdit de sortir des baraques.

Aménagement des baraques

Les baraques, longues d'environ 60 mètres, sont en bois à double plafond. Dans la plupart d'entre elles, une couche calorifuge de laine de verre est déroulée sur le plafond inférieur comme protection contre le froid.

Chaque baraque comprend deux chambres, d'environ 100 occupants chacune. Les deux chambrées sont séparées par trois pièces situées au milieu de la baraque: une buanderie, les lavabos et la cuisine. Dans la buanderie se trouve un grand chaudron chauffé au bois pour l'eau chaude qui sert à la vaisselle et au lavage du linge (mais si l'on préfère, on peut donner le linge à laver à Vienne).

Les lavabos à eau courante comportent une trentaine de robinet-douches. La cuisine est équipée d’un fourneau sur lequel les prisonniers peuvent faire un peu de cuisine (conserves réchauffées, riz, pâtes, haricots, potages, etc.). Dans le four de la cuisinière quelques fins cuisiniers réussissent même à faire des entremets courants (gâteaux de riz, de semoule), ou plus inédit, une tarte à la confiture dont la pâte est faite à base de biscuits de guerre écrasés. Chaque chambrée est chauffée par deux (ou trois) poêles en céramique. Le charbon ne manque pas et pendant tout le rude hiver 1940/41 les baraques ont été convenablement chauffées. À chaque extrémité de la baraque se trouve un W.C. en grès et chasse d’eau, à utiliser la nuit seulement.

Les W.C. de jour sont à l’extérieur, dans une baraque spéciale (une pour quatre baraques). Les stalles individuelles, orifices sur un banc commun en bois, sont séparées à l'origine par des cloisons en bois. Au fil du temps, ces cloisons disparaissent, récupérées comme bois de chauffage.

Les prisonniers couchent dans des châlits à trois couchettes superposées. Deux étages seulement (rez-de-chaussée et premier) sont occupés, le troisième (plateforme supérieure) étant réservé aux bagages. Sur les planches du châlit repose une paillasse garnie de paille ou de fibre de bois. Le matériel de couchage comprend de plus un oreiller garni comme la paillasse, un sac de couchage en toile servant de drap, une taie d’oreiller et trois couvertures. La paille est changée peu souvent (d’août à mars, une seule fois). Le sac de couchage et la taie d’oreiller sont envoyés au lavage en principe tous les mois, en pratique très irrégulièrement.

Les châlits ne sont pas disposés de la même façon dans toutes les baraques. Parfois ils sont rangés parallèlement les uns aux autres d’un seul côté de la chambre et perpendiculairement aux grands côtés de la salle, le côté libre est alors garni de tables et sert de réfectoire et de salle de réunion. Parfois les châlits sont disposés de façon à former, devant chaque fenêtre, une petite pièce dont ils constituent les cloisons, cette pièce est alors meublée d’une table et les occupants des lits y vivent dans une atmosphère moins bruyante et moins dispersée que celle de la chambrée. L’alvéole crée l’illusion d’une intimité. Inconvénient: les alvéoles les plus éloignés des poêles ne sont pas très chaudes… En tout cas, il n’y a pas de système obligatoire; les occupants d’une chambrée adoptent la disposition qui sied le mieux à leur fantaisie. Chaque baraque peut accueillir jusqu'à 300 prisonniers; en pratique elle n'en contiennent que 200.

Discipline

Un officier français, le lieutenant-colonel Robert, de l’artillerie coloniale, assume le commandement français du camp. Son titre officiel est «représentant général des prisonniers français». Il est l’intermédiaire obligatoire entre les prisonniers et le commandement allemand. Sa tâche est lourde et délicate, son rôle exigeant tact et fermeté. Dans chaque baraque, il y a un officier « chef de baraque » choisi par le colonel. Les chefs de baraque vont quotidiennement prendre les ordres au rapport du colonel. Dans chaque chambrée, un officier « chef de chambre » est responsable de la discipline générale et veille aux intérêts de ses camarades.

D'autre part, les officiers de chaque chambre prennent le service de jour à tour de rôle. Celui-ci consiste à assurer les distributions de vivres, à rendre l’appel, à veiller à la propreté de la chambre et à prendre la garde pendant l’autre moitié de la nuit. La garde d’incendie est assurée par un autre officier, dit « officier pompier », elle est également prise à tour de rôle. Il y a de plus, par baraque, un officier fourrier chargé du matériel qui veille à la bonne conservation des locaux, du mobilier et des effets confiés par l’autorité allemande aux prisonniers (literie, couchage, couvert de table) et un officier chargé du linge, qui tient la comptabilité du linge envoyé à Vienne ou qui en revient ; par chambre un officier vaguemestre.

Enfin chaque jour, un capitaine pour tout le camp prend le service de «grand jour» et veille à la discipline générale de tout le camp.

Les services ainsi assurés par les prisonniers devraient être assurés par les Allemands, les premiers responsables de l’organisation du camp et les premiers intéressés à son bon fonctionnement. Il est aussi de l’intérêt des prisonniers de faire marcher eux-mêmes les services du camp toutes les fois que la possibilité leur en est laissée. C’est de la collaboration, mais elle est nécessaire, puisqu’elle sert les intérêts des prisonniers de guerre sans exiger une contrepartie incompatible avec leur dignité de Français.

Du côté allemand, le commandement est assuré par un général autrichien qui a sous son autorité tous les Oflags et Stalags de la XVIIIe Région. Les prisonniers, pour le peu qu’ils en connaissent, le tiennent pour un homme bienveillant et juste.

Le commandant direct de l’Oflag XVII-A est un officier allemand, le capitaine Trischtel, qui a longtemps vécu en France; il habitait Vincennes et aurait occupé un poste important à la Banque de l’Europe centrale. Bien qu’il ait le souci d’apparaître aux prisonniers comme affable et préoccupé de leurs intérêts plus qu’ils le sont eux-mêmes, il est fort peu populaire dans le camp.

Chaque bataillon (quatre baraques) est sous l’autorité directe d’un officier allemand (lieutenant ou capitaine). Ces chefs de bataillon presque tous autrichiens, sont pour la plupart courtois, extrêmement corrects, voire aimables. Quelques-uns exagèrent même parfois dans ce sens, ce qui produit chez beaucoup de prisonniers un effet de méfiance, bien opposé au résultat peut-être recherché.

Les chefs de bataillon sont aidés par des sous-officiers et soldat allemands, généralement d’origine autrichienne eux aussi, et qui, dans l’ensemble sont également corrects et courtois. Tous ce personnel militaire est supervisé par la Gestapo, invisible mais omniprésente. Aucune mesure, sollicitée par le commandement français ou décidée par le commandement allemand, n’est appliquée avant d’avoir reçu le visa de la Gestapo.

La résistance dans le camp prenant de multiples formes, certains détenus ont été emprisonnés dans le camp, ou envoyés en camp disciplinaire, à l'Oflag X C de Lubeck où régnait une discipline de fer[1].

Alimentation

Le régime alimentaire des prisonniers est le suivant : à 7 heures, un seau de café-ersatz pour deux groupes, c’est-à-dire pour vingt prisonniers. Pour la facilité des distributions et de la discipline, les prisonniers sont répartis en groupes de dix, formés la plupart du temps par affinités ou convenances particulières.

Entre 11 heures et 13 heures, un seau de soupe pour un groupe. Comme il n’y a pas assez de seaux pour servir tous les groupes en même temps, deux services sont faits, un par chambre; chaque chambre est à tour de rôle du premier service pendant une semaine. D’autre part, chaque baraque est à tour de rôle la première servie. Ceci explique l’imprécision de l’heure du premier repas.

La soupe est tantôt bonne, quand elle contient des pommes de terre et de la farine de soja, tantôt moins bonne, quand elle est à base de rutabagas. Il faut noter qu'elle s’est considérablement améliorée au cours de la captivité. En juillet et août, les pommes de terre étaient mises dans la soupe non épluchées et même non lavées. Depuis la première quinzaine d’août, la cuisine est faite par des Français qui tirent des vivres mis à leur disposition le meilleur parti possible.

Une ou deux fois par semaine, on distribue en plus de la soupe une très faible ration de viande, environ 30 grammes, ce qui correspond à une bouchée. Une fois par semaine, régulièrement, la soupe est remplacée par de la morue avec des pommes de terre rondes.

Dans l’après-midi, est distribué du pain (un pain de 1 500 g environ pour cinq) et un casse croûte composé soit de confiture (50 g) soit de fromage blanc (75 g), soit de miel, soit d’une ou deux rondelles de saucisson cuit, soit le plus souvent de graisse. Tout cela est synthétique : il est impossible de déterminer le fruit qui a servi à confectionner la confiture et la seule chose dont on soit sûr, c’est que le miel n’a pas été fabriqué dans une ruche et qu’il n’y a pas une goutte de lait dans le fromage blanc. Tout cela est parfaitement mangeable, sauf la graisse qui n’est guère fameuse en tartines, mais on l’emploie avantageusement soit pour la cuisine, soit pour alimenter de petites lampes qui servent à allumer les cigarettes, soit pour graisser les chaussures.

À 18 heures, nouvelle distribution de soupe : un seau pour deux groupes. Cette soupe du soir n’est pas absolument réglementaire et n’existe pas beaucoup dans d’autres camps. Mais à l’Oflag XVII-A, les cuisiniers français (qui travaillent sous le contrôle d’un officier français désigné par le colonel Robert) ont obtenu des Allemands l’autorisation de faire, avec les vivres touchés, une soupe le matin et une soupe le soir. Cette solution satisfait tous les prisonniers.

Le régime est maigre et sans les colis, les prisonniers ne mangent pas à leur faim (pendant les premiers mois, avant l’arrivée des colis, tout le monde avait maigri d’une quinzaine de kilos). Les colis, presque toujours mis en commun, permettent de compléter la ration réglementaire et fournissent un appoint suffisant et indispensable.

Des officiers étant partis au front avec leurs chiens personnels, certains accompagnent leurs maîtres au camp. Ces bêtes disparaîtront assez rapidement, mangées par les détenus. Pour améliorer l'ordinaire, les rats et les souris sont piégés.

Cantine

Une cantine, autorisée par les Allemands, fonctionne au camp. Elle fonctionne très mal et est parfois alimentée en objets hétéroclites d’une utilité contestable pour des prisonniers : huile à bronzer, crème de beauté, pinces à épiler, etc. Très rarement, on y trouve l’indispensable : objets courants de toilette, cahiers, crayons, jeux de cartes. À deux ou trois reprises, elle a vendu des cornichons en saumure ou de petits poissons conservés dans la gélatine. Cependant chaque jour, on peut s’y procurer une ou deux canettes de bière légère, mais très agréable, à un prix assez élevé : 40 Pfennigs, c’est-à-dire 8 Francs (1941).

Colis

Les colis sont reçus plus régulièrement que les lettres et ne sont généralement pas soumis à une trop forte censure. Ils sont distribués dans une baraque du Hauptlager (baraque 18) spécialement aménagée à cet effet.

Les censeurs allemands sont assistés de vaguemestres français. Ceux-ci tirent les colis des sacs postaux, appellent le destinataire qui vient alors se présenter à la table, muni d’une musette et de quelques récipients métalliques. Le censeur allemand ouvre le colis et vérifie le contenu, le remet au destinataire en gardant toujours le papier d’emballage et le couvercle de la boîte portant l’adresse. Le plus souvent la vérification est rapide et sommaire, mais quand l’officier allemand de surveillance se trouve près du censeur, celui-ci est obligé de faire du zèle; il ouvre alors les boîtes de conserves, larde les saucissons et coupe les pains d’épice.

En janvier, la censure allemande a traversé une période de mauvaise humeur, tout à fait exceptionnelle d’ailleurs : Pendant cinq à six jours toutes les boites de conserves étaient non seulement ouvertes mais vidées dans des récipients que devaient apporter les prisonniers. Les censeurs retenaient, de même, tous les emballages de carton ou de papier des paquets de pâtes, de riz, de chocolat et de tabac. Certains prisonniers qui ne s’étaient pas munis de récipients en assez grand nombre, ont vu vider pêle-mêle dans leur gamelle, riz, tabac, lait condensé, etc. Le colonel Robert a protesté énergiquement auprès du général autrichien et tout est rentré dans l’ordre immédiatement : « J’avais l’intention de donner aux familles de mes camarades des conseils très nets sur la meilleure composition des colis ; envoyer des colis de cinq kilos, ne pas perdre un poids précieux soit en mettant des emballages trop lourds, soit en envoyant des colis de 2 ou 3 kilos seulement ; mettre de préférence de grosses boîtes de conserves, des saucissons, des noix de jambons, du riz, des pâtes, du fromage, du beurre, ne pas oublier le tabac pour les fumeurs qui n’en ont jamais assez. J’ai quelques scrupules à donner d’aussi formelles instructions, car je sais maintenant à quelles énormes difficultés de ravitaillement se heurtent en France, les meilleures volontés. Je me borne donc à conseiller à chacun de faire le maximum de ce qu’il peut pour ravitailler les prisonniers régulièrement et selon ses possibilités.

Un dernier conseil, théoriquement, les étiquettes rouges doivent servir uniquement pour les envois de vêtements, et les étiquettes bleues pour les envois de vivres. Pratiquement, tout ce qui arrive au camp est distribué. N’hésitez donc pas à envoyer, le cas échéant, les vivres avec des étiquettes rouges, le colis arrivera tout aussi sûrement. »

Sur l’initiative du colonel Robert, une œuvre appelée «Le Colis de France» a été créée parmi les prisonniers. Elle a pour but de donner aux officiers et soldats moins favorisés des colis composés par des prélèvements volontaires sur les colis reçus par les plus favorisés. De très nombreux colis ont ainsi été distribués, surtout aux environs de Noël et du jour de l’An. À la date du , 2 293 «Colis de France» avaient été distribués et 3 977 officiers et soldats en avaient bénéficié (il y a en effet des colis de groupe pour cinq prisonniers).

Activités

Cours et conférences

Il y a dans le camp de nombreux professeurs, instituteurs et avocats. Une «Université Oflag XVII A» est créée par les prisonniers le et fonctionnera jusqu'à la libération du camp le . Elle est dirigée par le mathématicien Jean Leray. Selon ce dernier, l'université préparait à la Licence et aux grands concours. Les 500 diplômes qu'elle décerna furent validés après la guerre. Leray lui-même poursuivit ses recherches, mais ne voulant pas que son travail put être utilisé par la machine de guerre allemande, il délaissa son domaine antérieur de mécanique des fluides. En créant les suites spectrales et la théorie des faisceaux, il révolutionna la topologie. Il publie ses résultats dans les Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, où il avertit «dans les circonstances où je me trouve, il ne m'a pas été possible de vérifier dans la littérature l'originalité de ce résultat.»

Un programme de conférences sur les sujets les plus divers est également organisé. Entre un cinquième et un quart des prisonniers a profité des enseignements de l'université[1].

L'université donne des cours d'allemand, d’anglais, d’italien, de polonais, d’espéranto, de norvégien, de français, de mathématiques, de biologie, de philosophie. Les prisonniers peuvent entendre des conférences sur la Chine, l’enfance coupable, l’élevage des chevaux en Europe centrale, les assurances-vie, l’architecture romane, le mimétisme des animaux marins, la conquête de l’Algérie, la vulcanisation du caoutchouc, Barrès et l’âme française, etc. Cette énumération d’allure incohérente montre la très grande diversité des sujets traités.

Théâtre et concerts

De nombreuses troupes d’amateurs se sont créées au camp: «Les Compagnons du Plateau», «Les Jeunes 41», «L’Équipe», «Le Traiteau», «Les Trois Masques», «La Troupe sans Nom», etc. Ils ont monté dans la baraque 18 réservée aux spectacles, des pièces telles que: Les Trente sept Sous de Monsieur Montaudoin de Labiche, Sud de Paluel-Marmont, Le Sicilien ou l'Amour Peintre de Molière, Cigalon de Marcel Pagnol, etc.

Ces troupes font preuve d'une grande ingéniosité pour la réalisation des costumes, des accessoires et des décors. La mise en scène de certaines de ces pièces était dite digne d’un théâtre parisien. La direction du Théâtre est assurée par Denis Maurey, futur Président du syndicat des directeurs de théâtres de Paris de 1961 à 1984.

Un groupement d'«Amis de la Musique» donne des concerts de musique classique et moderne, très suivis.

Cinéma

Les prisonniers réalisent de manière clandestine un documentaire intitulé Sous le manteau[3]. Les pièces de la caméra ont été passées par les colis de ravitaillement, notamment dans les extrémités de saucisses.

Services

Service médical

Dans le Vorlager se trouvent deux baraques réservées à l’infirmerie. Les locaux sont corrects et fonctionnels.

Outre les salles de visites et de pansement, l’infirmerie comporte un cabinet dentaire et des salles d’hospitalisation pouvant abriter une cinquantaine de malades plus confortablement installés que dans les baraques. Le couchage comporte des lits de fer avec sommiers métalliques, des matelas et des draps. Les locaux sont bien chauffés et la nourriture y est plus abondante. Les soins sont donnés par des médecins français prisonniers, dévoués à leur tâche. En cas de maladie grave ou d’infirmité, le médecin français présente les malades aux médecins allemands, qui décident soit de l’envoi à l’hôpital de Vienne, soit le rapatriement. La décision de rapatriement est souvent prise également par une commission allemande de réforme siégeant à Vienne.

Malgré le froid très vif (ou peut-être grâce à cela) l’état sanitaire du camp a été très bon pendant tout l’hiver 1940-41. Il n’y a pas eu d’épidémies et très peu de maladies graves. En huit mois, il n'y eut qu'un seul décès, celui d’un officier âgé et cardiaque mort subitement.

Service religieux

Les cérémonies du culte catholique sont célébrées au camp dans une demi-baraque (baraque 9) transformée en chapelle. Celle-ci a été décorée par des artistes prisonniers en s'accommodant des moyens à leur disposition.

Le Maître-autel se dresse sur une estrade, au milieu de la paroi gauche (de l'autel) le prêtre dit la messe face à l’assistance. Une douzaine d’autels secondaires consacrés à la Vierge, à saint Joseph, saint Louis, saint François d’Assise, saint Vincent de Paul, saint Bernard, saint Benoît, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, etc. sont répartis tout le tour de la chapelle. Des statuettes en bois ou en terre, des bas-reliefs sculptés dans des planches de lit ou découpés dans des boites à cigares, des dessins ou des aquarelles les décorent. Certaines de ces œuvres ont été décrites comme remarquables. En particulier, sur le maître-autel, un admirable crucifix pour les grand-messes. Un prisonnier a fabriqué un encensoir et un bénitier de dessin très moderne. De loin, il est impossible de voir qu’ils sont en réalité fabriqués avec des boîtes de conserve.

Pour Noël, une crèche en bois sculpté a été dressée dans un coin de la chapelle.

Le service religieux est assuré par l’aumônier du camp, l’abbé Joulin, vicaire à Sainte-Marie de Vincennes. Il aide à soutenir le moral des prisonniers et a une grande influence sur ces derniers. Il est aidé dans son ministère par de nombreux prêtres prisonniers (70 environ) qui célèbrent la messe chaque jour, aux différents autels, à partir de six heures du matin. Une maîtrise a été formée et rehausse l’éclat des cérémonies religieuses.

La communauté protestante est également représentée. Chaque dimanche un culte est célébré à 10 heures. En semaine, tous les fidèles peuvent se réunir tous les soirs à 19 heures. Des réunions sont organisées régulièrement: cercle d’étude sur l’histoire de la Réforme, Éclaireurs unionistes, etc.

Presse

Le , parait le premier numéro du journal hebdomadaire de l’Oflag XVII-A, Le Canard en KG (prononcé «le canard encagé»). L’Académie française lui décerne le prix Eugène-Carrière en 1942[5]. Les lettres KG renvoient au terme allemand Kriegsgefangene, soit "prisonnier de guerre". Au cours de l’année 1943, le journal devient bimensuel, puis mensuel faute de papier.

Au début de la parution, le journal comporte quatre pages, format 30 × 48 cm; puis il est ramené à 23 × 30 cm, mais le nombre de pages est doublé. Le journal est composé de plusieurs sections: un éditorial, les nouvelles du camp, des mots croisés, des textes de chansons et des dessins humoristiques. Une page est consacrée au Théâtre (critique, présentation des pièces à venir) et au programme des cours et conférences. Le journal est dirigé par René Dubois (futur Secrétaire général de la Fédération de la Presse).

Évasion

L'Oflag XVII-A est le théâtre de la plus grande tentative d'évasion de la Seconde Guerre mondiale. Le creusement d'un tunnel a été permis par la négligence des gardes et les prétextes divers des prisonniers, tels que des travaux d’embellissement du "théâtre de verdure" par un décor d'arbres vivant servant à camoufler les travaux[6]. Les 18 et 19 , 132 officiers français s'évadent[7] de nuit. Leur absence n'est remarquée par les autorités que le lundi 20 septembre. Une "alerte parachutistes" étendue est déclenchée. Tous les évadés sont repris, sauf cinq qui réussissent à s'échapper et deux officiers qui sont abattus au cours de leur fuite.

Évacuation du camp[1]

Le 17 avril 1945, 4000 détenus entament une marche d'évacuation du camp en direction de Braunau. Environ 600 prisonniers trop affaiblis restent au camp. Les évacués marchent 15 à 20 km par jour avec leur paquetage de 25 kg et sont peu ravitaillés. Pendant la marche, environ 700 évacués sont laissés à Gratzen du fait de leur fatigue ou maladie.

Le matin du 6 mai, les derniers gardiens allemands quittent les Français et le général Gibert, plus haut gradé, prend officiellement le commandement. Dans les derniers jours de guerre, certains d'entre eux forment des corps francs et dressent des barrages routiers où ils désarment les Allemands fuyant l'avancée soviétique.

Les 10 et 11 mai, les 3 000 Français ayant rejoint Kaplitz et Einsiedel sont rapatriés par un pont aérien américain afin d'éviter que ce potentiel militaire d'officiers ne tombe aux mains des Soviétiques. Les 600 Français restés à Edelbach sont également rapatriés entre le 15 et le 20 mai. Les 700 Français laissés à Gratzen sont d'abord "libérés" par les Soviétiques qui commencent à les emmener vers l'est mais obtiennent finalement d'être rapatriés par les Américains en juin 1945.

Notes et références

Notes

Références

- Andreas Kusternig, Entre université et résistance : les officiers français prisonniers au camp XVII A à Edelbach In : La captivité des prisonniers de guerre : Histoire, art et mémoire, 1939-1945. Pour une approche européenne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, (lire en ligne)

- Floriane Chiffoleau, « CAPTIVITÉ DES PRISONNIERS DE GUERRE FRANÇAIS PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE : LE CAS DES ASPIRANTS DU STALAG IA (1940-1945) » [PDF], (consulté le )

- « Sous le manteau - Les prisonniers français de la Seconde Guerre mondiale avaient filmé leur camp et leur évasion », BigBrowser,

- Défense de photographier, recueil de photos réalisées de l'intérieur entre 1940 et 1945 par Marcel Corre.

- « Palmarès des prix de l'Académie française en 1942, « prix décernés aux prisonniers de guerre » », sur Archives de l'Académie française (consulté le )

- Kusternig 2008.

- (en) Christian Fraser, « How French secretly filmed prison camp life in WWII », sur bbc.com, (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- [Kusternig 2008] Andréas Kusternig et Jean-Claude Catherine (dir.), Université de Bretagne-Sud (préf. Yves Durand), « Entre université et résistance : les officiers français prisonniers au camp XVII A à Edelbach », dans La captivité des prisonniers de guerre : histoire, art et mémoire (actes du colloque international des 8-9 avril 2005), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire » (1re éd. 2008), 240 p., couverture couleur, broché (ISBN 9782753506077, BNF 41217912, lire en ligne), p. 55-77.

- Jean-Claude Leroux, Ils l'ont fait ! Dans les coulisses de l'Oflag XVII A - (Edelbach 1940-1945), Paris, Livre-DVD éditions DACRES, 2014.

- Collection Journaux de guerre, n°55, 27 mai 1943, éd. Hachette

- L'activité géographique à l'Oflag XVII A, Georges Schouler et A. Roze, Revue de géographie apline, tome 30, n°2, 1942, p.423-427

- Chronique d'une courte odyssée, col. Marcel Jauras, éd. Rosa Bonheur, 1992