Obèle

L'obèle (nom masculin) désigne plusieurs formes typographiques. Il est aussi nommé « obel », du latin « obelus », dérivé du grec « ὀϐελός / obelos », qui signifie « broche », ou encore « obélisque ![]() », dérivé du grec « ὀϐελίσκος / obeliskos », « petite broche ».

», dérivé du grec « ὀϐελίσκος / obeliskos », « petite broche ».

Sous sa forme initiale, il s'écrit « ÷ ». Il est parfois uniquement constitué d'un trait horizontal « — » (synonyme : virgula, linea jacens), équivalent des tirets cadratins typographiques. Il marque dans un texte de référence un passage dont l'origine est incertaine.

En typographie moderne, l'obèle est un symbole typographique en forme de dague simple : † (un « obèle ») ou double : ‡ (un « double obèle »). Sa fonction et son mode d'utilisation peuvent différer des obèles anciens. Il existe également l'obèle pointé : « ⸓ ».

Origines et usage philologique

En paléographie, l'obélus (÷) a été inventé, comme d'autres signes diacritiques, par Aristophane de Byzance (v.-257 — v.-180), un savant d'Alexandrie. L'obèle était destiné à signaler le début des vers considérés comme douteux dans l'œuvre des poètes, et principalement d'Homère. Par extension, il fut utilisé pour indiquer le début de tout passage interpolé ou à retrancher (locus deperditus), ou tout ajout non attesté par la forme primitive du texte. La fin de ces passages est généralement indiquée par deux points superposés (:). Origène, puis saint Jérôme en firent grand usage dans leurs révisions du texte de la Bible. À la période carolingienne, l'obèle fut adopté par les éditeurs de certains livres liturgiques (sacramentaires).

Aujourd'hui, dans le domaine de la critique de textes anciens, et donc dans leur édition, deux obèles indiquent encore un passage incertain ou contesté, mais sous leur forme moderne (†). Ainsi : « Passage assuré †passage contesté† passage assuré. »

Dans l'édition moderne, d'autres ponctuations remplacent l'obèle pour signaler les modifications éditoriales d'un texte. On emploie des crochets droits ( [ ] ), des chevrons ( ⟨ ⟩ ) ou des astérisques (*).

Usages typographiques dérivés

L’obèle typographique moderne (†) est en forme de croix latine mais représente, en fait, un poignard (ou dague, en anglais dagger). Cette forme est analogue à celle d'une broche, et nous ramène à l'étymologie du mot. Des formes récentes représentent un poignard de façon plus évocatrice. On retrouve celles-ci dans certaines polices de caractères. Le codage informatique spécifie par contre deux caractères distincts, pour la croix latine et pour l'obèle.

L’obèle peut servir comme appel de note en complément de l’astérisque (*). L’usage veut que l’on utilise l’astérisque comme premier appel de note, l’obèle simple (†) comme second, le double obèle (‡) comme troisième[1]. Au-delà de trois, aucune convention ou usage ne prévaut.

Usages biographiques, bibliographiques et généalogiques

Dans un document, l'obèle peut signifier qu'une information est relative à la mort. Cela vient de sa forme analogue à celle d'une croix latine, et de la connotation funéraire de cette dernière dans la culture chrétienne.

Usage mathématique

L'obèle primitif ÷ obélus (ou obelus) a été adopté en mathématiques pour signifier la division ÷.

L'obèle moderne est, quant à lui, parfois utilisé en algèbre pour représenter l'adjoint d'une matrice, soit : est l'adjoint de la matrice .

Usage en chimie

L'obèle double est utilisé, associé aux crochets, dans la représentation d'un mécanisme réactionnel pour désigner un état de transition, à savoir une moléculaire intermédiaire dont la durée de vie n'est que d'une fraction de seconde.

Usage en généalogie

L'obèle simple moderne est utilisé à la suite d'un nom, devant une date ou une année, pour indiquer son décès. Exemple : Jean †2004 signifie "Jean décédé en 2004".

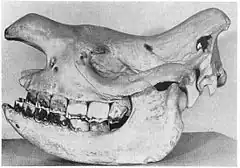

Usage en zoologie et paléontologie

Du fait de sa ressemblance avec une croix latine, l'obèle est utilisé en zoologie pour signaler une espèce éteinte. Par exemple, une des quatre sous-espèces du rhinocéros noir a récemment été déclarée disparue, ce qui implique d'écrire la liste de ces sous-espèces ainsi :

- sous-espèce Diceros bicornis bicornis

- sous-espèce Diceros bicornis longipes †

- sous-espèce Diceros bicornis michaeli

- sous-espèce Diceros bicornis minor.

Codage informatique

| Nom | Glyphe | HTML | ASCII | Code 1252 | MacRoman | ISO/CEI 8859 | Unicode | LaTeX | Azerty | Bépo | Azerty+ | macOS |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| obèle | Oo † Oo | † ou † | — impossible — | 134 (0x86) | 160 (0xa0) | U+2020 | $\dagger$ | — impossible — | Alt Gr + h | Alt Gr + + | Option + t | |

| double obèle | Oo ‡ Oo | ‡ ou ‡ ou ‡ | — impossible — | 135 (0x87) | 224 (0xe0) | U+2021 | $\ddagger$ | — impossible — | Alt Gr + H | Alt Gr + ± | Option + q | |

| obélus | Oo ÷ Oo | ÷ | — impossible — | 247 (0xf7) | 214 (0xd6) | 247 (0xf7) en -1 et -15 | U+00f7 | $\div$ | — impossible — | Alt Gr + / | Alt Gr + / | Option + : |

| tiret demi-cadratin | Oo – Oo | – | — impossible — | 150 (0x96) | 208 (0xd0) | U+2013 | -- | — impossible — | Alt Gr + $ | Maj + - | Option + Maj + - | |

| tiret cadratin | Oo — Oo | — | — impossible — | 151 (0x97) | 209 (0xd1) | U+2014 | --- | — impossible — | Alt Gr + " | Alt Gr + 8 | Option + - | |

| barre horizontale | Oo ― Oo | — impossible — | U+2015 | — impossible — | — impossible — | — impossible — | — impossible — | |||||

| croix latine | Oo ✝ Oo | — impossible — | U+271F | — impossible — | — impossible — | — impossible — | — impossible — | |||||

| croix de Lorraine | Oo ☨ Oo | — impossible — | U+2628 | — impossible — | — impossible — | — impossible — | — impossible — |

- Note : les codes ASCII sont compris entre 0 et 127 ; les codes 1252 et MacRoman notés 0x•• sont les équivalents en notation hexadécimale ; les codes 1252 sont accessibles sous Windows par des combinaisons de touches ALT+0••• (••• étant le code décimal) ; les codes Unicode sont toujours en notation hexadécimale.

Dans la culture

Le personnage de bande dessinée Obélix devrait son nom à l'obèle[2], dont un des noms en anglais est obelisk (ou à l'obélisque suivant les sources[3]), tout comme son compagnon Astérix doit le sien à l'astérisque. René Goscinny, scénariste et créateur de ces personnages, aurait pu nommer ces héros gaulois en puisant dans le vocabulaire de son grand-père imprimeur.

Articles connexes

Notes et références

- (en) William Savage, A Dictionary of the Art of Printing, B. Franklin, (lire en ligne), p. 207.

- Eric Baratay et Philippe Delisle, Milou, Idéfix et Cie : le chien en BD, Paris, Karthala, , 301 p. (ISBN 978-2-8111-0769-7, lire en ligne), p. 152.

- Catherine Delesse et Bertrand Richet, Le Coq gaulois à l'heure anglaise : analyse de la traduction anglaise d'Astérix, Arras, Artois presses université, , 447 p. (ISBN 978-2-84832-077-9).