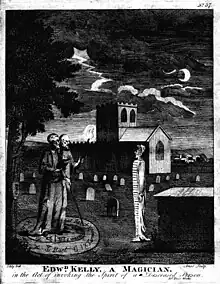

Nécromancie

La nécromancie (en latin necromantia, en grec νεκρομαντία) désigne à l'origine l’interrogation, dans un but de divination, des personnes décédées qui communiquent avec les vivants.

Le nécromancien obtiendrait des pouvoirs sur la vie et la mort, dans le sens le plus large. Initialement, il s'agit uniquement de divination, mais, dans la culture populaire, le terme s'est adapté et le nécromancien se verrait aussi capable de causer la mort comme d'animer un cadavre sans pour autant lui redonner vie.

Étymologie

Le mot nécromancie vient du grec νεκρός « mort » et μαντεία « divination ». Une signification subsidiaire se remarque dans une forme alternative et archaïque du mot, nigromancie (venant d’une étymologie populaire fondée sur le latin niger, « noir »), où on acquiert la force magique de « pouvoirs ténébreux » en se servant de cadavres. Issu également du latin necromantia, issu du grec ancien νεκρομαντεία, nekromanteía (« divination par les morts »).

La nécromancie à travers les cultures et les civilisations

Grèce antique

La nécromancie se propose à l'origine, notamment dans la culture grecque, de donner les clés de l'avenir par l'interrogation des morts[1].

L’historien Strabon (Strabo, xv νεκρομαντία) rapporte que la nécromancie était la forme la plus importante de la divination chez les peuples de Perse ; et on croit qu’elle a été aussi répandue parmi les peuples de Chaldée (en particulier parmi les Sabéens ou les adorateurs des étoiles), d’Étrurie et de Babylonie. Les nécromanciens de Babylone eux-mêmes portaient le nom de Manzazuu ou de Sha’etemmu et les esprits qu’ils invoquaient, celui d’Etemmu.

Dans l’Odyssée (XI, Nekyia), Ulysse fait un voyage chez Hadès, dans le monde souterrain, et il invoque les esprits des morts en utilisant des formules qu’il avait apprises de Circé. Son intention était d’invoquer l’ombre de Tirésias, mais il se voit incapable de le faire sans l’aide d’autres esprits.

Un épisode des Métamorphoses d’Apulée (chapitre II, p. 28-30) raconte comment Zatchlas, un prêtre égyptien, ramena à la vie un mort.

Dans la littérature romaine, on trouve aussi des sorcières s'adonnant à la nécromancie. Ainsi, dans la Pharsale Lucain fait un portait aussi effrayant qu'hyperbolique de la sorcière Érichthô[2].

Judaïsme et christianisme

La Bible contient aussi de nombreuses références à la nécromancie et met explicitement les Israélites en garde contre la pratique cananéenne de la divination par les morts. Quelques exceptions montrent qu'on ne tenait pas toujours compte de cet avertissement : le Roi Saül par exemple demande à la sorcière d'Endor d’invoquer l’ombre de Samuel (I Samuel, 28) mais cette transgression est le fait d’un homme abandonné par Dieu (I Samuel, 13).

Deutéronome 18:10-12 : « Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien, d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel ; et c’est à cause de ces abominations que l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. »

L'Église catholique interdit la nécromancie à l'article 2116 du catéchisme[3] qui dispose que "Toutes les formes de divination sont à rejeter : recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort " dévoiler " l’avenir (cf. Dt 18, 10 ; Jr 29, 8). La consultation des horoscopes, l’astrologie, la chiromancie, l’interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l’histoire et finalement sur les hommes en même temps qu’un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l’honneur et le respect, mêlé de crainte aimante, que nous devons à Dieu seul.".

Autres

La mythologie nordique montre aussi des exemples de nécromancie, comme la scène du Völuspá où Odin fait revenir des morts une voyante pour qu’elle lui dise l’avenir. Dans le Grogaldr, la première partie du Svipdagsmál, le héros Svipdag appelle d’entre les morts sa mère Groa, pour qu’elle prononce sur lui certaines formules.

Au XVIIe siècle le rosicrucien Robert Fludd décrit la nécromancie gothique (magie noire) comme un « commerce diabolique avec des esprits impurs, à travers des rites emplis de curiosité criminelle, des chansons et des invocations sacrilèges et l’évocation des âmes des morts ».

Notes et références

- Sylvie Vilatte et Marie-Pierre Donnadieu, « Genèse de la nécromancie hellénique : de l'instant de la mort à la prédiction du futur (la Nekuia de l'Odyssée, Ephyra, Perachora) », Dialogues d'histoire ancienne, vol. 22, no 2, , p. 53–92 (DOI 10.3406/dha.1996.2296, lire en ligne, consulté le )

- Lucain, (0039-0065), Auteur., La guerre civile : La Pharsale, Belles lettres, 1993-1997 (ISBN 2-251-01104-8, 978-2-251-01104-2 et 2-251-01105-6, OCLC 689985830, lire en ligne)

- « Catéchisme de l'Église Catholique: texte - IntraText CT », sur www.intratext.com (consulté le )

Annexes

Textes

- Homère, Odyssée, Chant XI (Ulysse se rend au pays des morts pour consulter le devin Tirésias)

- I Samuel, chap. XXVIII (Saül rencontre la nécromancienne d'En-Dor qui interroge le spectre de Samuel)

- Eschyle, Les Perses (472 av. J.-C.), 623-680 (invocation du roi Darius).

- Eddas, Völuspa (Prédiction de la voyante) (vers 1000) (Odhinn consulte la völva, morte) : trad. P. Guélpa, La Völuspa, L'Harmattan, 2009

- (en) Richard Kieckhefer, Forbidden Rites : A Necromancer's Manual of the Fifteenth Century, The Pennsylvania State University Press, 1997, présentation en ligne.

- Éliphas Lévi, Dogme et Rituel de la haute magie (1854-1861), Dogme chap. 13 : "La nécromancie" (évocation d'Apollonius de Tyane en 1854), in Secrets de la magie, Robert Laffont, coll. "Bouquins", 2000, p. 115-121.

- Allan Kardec, Le Livre des Esprits (1857), Dervy, 2002, 501 p. Spiritisme

Études

- Jean-Patrice Boudet, Entre science et nigromance : astrologie, divination et magie dans l'Occident médiéval (XIIe-XVe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire ancienne et médiévale » (no 83), , 624 p. (ISBN 978-2-85944-544-7, présentation en ligne).

- Lewis Spence, An Encyclopaedia of Occultism (1920), University Books, 1974, p. 286-290.

- Yvonne Oddon, "Une cérémonie funéraire haïtienne", in Les Afro-Américains, IFAN, Dakar, 1953, p. 245-253.

- André Caquot et Marcel Leibovici (dir.), La divination, PUF, 1968, 2 t. I p. 180, 266, 284 ; t. II p. 49, 419.

- Dictionnaire historique de la magie et des sciences occultes, Le livre de poche, 2006, p. 506-508.

Articles connexes

Liens externes

- Évocation des esprits, nécromancie, spiritisme et divination

- La nécromancie dans les jeux vidéo