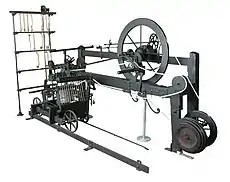

Mule-jenny

La mule-jenny[1] , comme son nom mule l’indique, une machine hybride, résultant de la combinaison de deux types antérieurs distincts : la water frame et la spinning jenny.

La désignation mule se comprend mieux lorsque l’on sait que le mot anglais jenny, en plus d’être un prénom féminin, désigne aussi l’ânesse ; les Anglais eux-mêmes, au demeurant, préfèrent au terme de mule jenny celui de spinning mule. La graphie mull-jenny, utilisée çà et là en français[2], mais dénuée de sens, est à proscrire.

Genèse

Avant la mécanisation, le filage — opération par laquelle les fibres textiles sont transformées en fil à tisser — était effectué à domicile par des femmes et de jeunes enfants, à l’aide d’un rouet. Cependant, pour assurer l’approvisionnement en fil d’un seul tisserand, le travail de plusieurs fileuses était nécessaire. C’est pourquoi, au milieu du XVIIIe siècle, furent élaborées un certain nombre de machines propres à économiser le travail et à accélérer la production de fil ; la spinning mule, mieux connue en France sous le nom de mule-jenny, fut l’aboutissement de ces efforts de mécanisation du filage.

Samuel Crompton (1753-1827), l’inventeur de la mule-jenny, s’ingénia à combiner en une machine nouvelle les vertus de deux machines à filer existantes, la water frame et la spinning jenny.

- La water frame, machine à filer créée en 1769 par Richard Arkwright, perruquier de son état devenu industriel (mais lequel, en réalité, améliora et rendit pleinement opérationnelle une machine inventée par Thomas Highs), et dénommée ainsi parce qu’elle comportait une sorte de cadre (frame) et était actionnée par la force hydraulique (water), produisait du fil de coton qui convenait au fil de chaîne. La machine avait le mérite de produire du fil de bonne qualité en peu de temps. Trop volumineuse pour trouver place au domicile même des fileuses, elle devait être installée dans de vastes ateliers (des manufactures), obligeant du même coup les fileuses à accomplir désormais leur travail hors de leur foyer.

- La spinning jenny, créée aux environs de 1764 par James Hargreaves, produisait du fil qui était d’une solidité moindre que celui produit par la machine d’Arkwright, et qui ne se prêtait qu’à servir de fil de trame. James Hargreaves était un tisserand du Lancashire, sans instruction, pauvre, et à la tête d’une famille nombreuse. Pour la petite histoire : en 1767, raconte-t-on, une des fillettes de Hargreaves, nommée Jenny (Jane), trébucha et renversa son rouet ; Hargreaves ayant observé que sur la machine renversée la quenouille continuait néanmoins de filer, l’idée lui vint qu’une même roue pût être utilisée pour faire tourner plusieurs quenouilles à la fois. Il s’appliqua alors à mettre au point une machine, qu’il appela spinning jenny, du nom de sa fille, comportant huit quenouilles actionnées par une seule roue, apte à produire simultanément huit fils de coton.

Samuel Crompton, qui était ouvrier dans une filature et avait appris à filer en utilisant une spinning jenny, avait remarqué qu’un des inconvénients de cette machine était que le fil produit manquait de solidité et ne cessait de se rompre. La nouvelle machine qu’il acheva en 1779, et qu’il avait mis plus de cinq ans à assembler et à perfectionner, appelée par lui spinning mule, emprunte à la spinning jenny son chariot mobile, et à la water frame ses rouleaux, et combine ces deux traits dans une conception mécanique nouvelle.

Trop pauvre pour prendre un brevet sur son invention (il dut travailler comme violoniste au théâtre pour financer son projet), et éprouvant aussi quelque scrupule à l’idée de revendiquer le droit exclusif de fabriquer une machine nécessaire et d’utilité générale, Crompton en vendit les droits à Richard Arkwright, qui la fit breveter et en récolta les profits.

Propriétés

La mule donnait du fil à tisser non seulement solide, mais surtout très fin et égal, convenant à la fabrication de tout type de textile, en particulier de la mousseline. Utilisée initialement pour le filage du coton, elle servit plus tard à filer d’autres fibres, et offrait ainsi à la fileuse de nombreuses possibilités.

Conséquences

L’avènement de la mule-jenny eut pour effet de déplacer la production textile vers les manufactures, vu qu’elle était trop encombrante pour la plupart des maisons. D’abord actionnée par la force hydraulique, la machine utilisa plus tard la vapeur comme source d’énergie.

Tous ces progrès dans la mécanisation du filage, qui culminèrent dans l’invention de la mule-jenny, laquelle fut promptement adoptée par l’industrie, jouèrent un rôle important dans la considérable expansion de la production textile (en particulier des tissus cotonniers) à la fin du XVIIIe siècle, et, partant, dans la révolution industrielle, attendu que le coton et l’acier en étaient les secteurs clefs ; ces deux industries connurent une envolée à peu près simultanément, sonnant le départ de la révolution industrielle.

En mars 1792, une foule de fileurs en colère firent irruption dans l’usine de Grimshaw à Manchester et détruisit toutes les mules-jennys qui y étaient installées.

En France, elle fut à l’origine de la généralisation du travail de nuit dans l’industrie drapière, généralisation qui s’étend de l’an républicain IV à l’an XII (1793 à 1801), y compris pour des enfants de 11 à 13 ans.

Diffusion

Sous la direction de John Holker, la spinning jenny est introduite en France en 1770 et la mule-jenny est importée en 1786.

Liévin Bauwens, capitaine d’industrie gantois et espion économique, réussit, à la fin de la décennie 1790, à emporter le secret de la mule-jenny vers le continent en démontant la machine et en l’expédiant pièce par pièce vers la France via Hambourg. Son frère fabriqua ensuite plus de 2 000 mules-jennys à Paris. En 1789, il y avait en France 7 000 jennies contre 20 000 en Angleterre[3].

Un Anglais, Samuel Slater, immigré aux États-Unis pour y faire fortune, n’hésita pas à contourner la loi britannique qui interdisait aux travailleurs du textile d’émigrer, et prit à son service, comme apprenti, le partenaire de Richard Arkwright, Jebediah Strutt ; ainsi parvint-il en 1790 à établir à Rhode Island, en se basant sur les plans d’Arkwright, un parc de mules-jennys mues par l’énergie hydraulique et aptes à filer et carder le coton. La manufacture de Slater étant la première usine de ce type sur le continent américain, Slater est considéré comme le père de l’industrie textile américaine.

Citations

"(...) l'on ne peut abolir l'esclavage sans la machine à vapeur et la mule-jenny, ni abolir le servage sans améliorer l’agriculture."

Karl Marx et Friedrich Engels, l'Idéologie allemande.

Notes et références

- Informations lexicographiques et étymologiques de « mule-jenny » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- Graphie utilisée par la chambre des tisseurs, Jean-Michel Champlain, Champ Vallon septembre 1993. On trouve aussi mulle-jenny, mulejennie, etc. Le pluriel se fait en -ys ou -ies.

- Jacques Godechot, La Révolution française : chronologie commentée, Paris, Perrin,

Articles connexes

- Louviers, Elbeuf

- Liévin Bauwens

- Luddisme

- Musée de la filature des Calquières, avec la dernière Mule-Jenny de France en état de marche.

- Premiers entrepreneurs du coton britannique