Miracles de Nostre Dame

Les Miracles de Nostre Dame ou miracles de la sainte Vierge sont un recueil de récits de miracles dramatiques autour de la Vierge Marie rédigés par Gautier de Coinci (1177-1236).

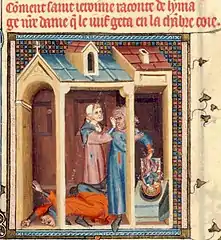

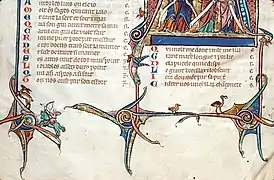

La Haye, Koninklijke Bibliotheek, 71 A 24 Fol. 49v.

| Artiste | |

|---|---|

| Date |

rédaction entre 1218 et 1233 |

| Technique |

Manuscrits enluminés sur parchemin |

| Localisation |

Ces récits, souvent inspirés de modèles latins, inspireront à leur tour nombre d'auteurs, dont ceux de miracles dramatiques, comme Le Miracle de Théophile de Rutebeuf, ou ceux de chansons mariales, comme les Cantigas de Santa Maria, attribuées à Alphonse X le Sage (roi de Castille et de León au XIIIe siècle).

Les Miracles de Nostre Dame de Gautier de Coinci, en 30 000 vers octosyllabes à rimes plates, ont été écrits entre 1218 et 1233 ; ce sont des récits de miracles avec le même schéma narratif : le héros se distingue par sa vénération pour la Vierge Marie ; il succombe au péché, mais finit par se repentir et sa dévotion à Marie lui assure le salut. Le poème a été copié et enluminé dans de nombreux manuscrits (48 en sont aujourd’hui conservés[1], en tout quatre-vingt-quatre manuscrits ont été recensés[2].

Environnement

Les récits des Miracles de la Vierge[2] ont fait l'objet de nombreuses rédactions. L’histoire des récits de ces miracles commence, en langue latine, à la fin du XIe siècle ; elle connut sa pleine expansion en langues romanes au XIIIe siècle, elle est presque totalement délaissée dès le milieu du XIVe siècle[2]. Le miracle marial a inspiré auteurs latins et vernaculaires, du domaine anglo-normand aux terres d’Empire en passant par les péninsules ibérique et italienne.

Des récits partiels ont précédé le récit marial. Ainsi Sigebert de Gembloux, polygraphe né vers 1030 et mort en 1112, est l’auteur d’une chronique universelle qui couvre les années 381 à 1111. Pour l’année 537, Sigebert rapporte l’histoire de Théophile, qui est partie intégrante du récit marial. Le récit original du pacte passé par Théophile avec le diable serait[3] l’œuvre d'un disciple de Théophile lui-même, Eutychianus.

De même, Paschase Radbert cite le miracle de Juitel de Grégoire de Tours. Radbod II, évêque de Noyon et Tournai de 1068 à 1098, rapporte l’histoire de la fileuse blessée à la langue.

Une cause évidente du succès de l’invention de ce type de récit est l’expansion du culte marial, attribuée souvent aux cisterciens (et parmi eux à Bernard de Clairvaux). Un christianisme plus attentif à Marie se traduit aussi sur le plan architectural. Ainsi, trente-quatre des quelque quatre-vingts cathédrales gothiques construite à l'époque sont dédiées à Marie[2]:8. La figure de Marie, à la fois sainte et femme, propose un équilibre entre la contemplation de la perfection et la pratique d’une sainteté accessible à des hommes marqués par la faute originelle[2]:9.

Une certaine émulation semble d'ailleurs s'être installée entre les divers archevêchés, comme celui de Soissons possédant le saint soulier, ou celui de Laon et d'autres encore ; il s'agit d'attirer les croyants et plus encore les pèlerins, source de revenus.

Les miracles

Dans le récit de Gautier de Coinci, tel que transcrit par l'abbé Poquet[4] à partir du manuscrit BnF NAF 24541, le contenu du manuscrit se divise en deux livres plus ou moins symétriques. Tous deux commencent par un prologue suivi de sept chansons. Suivent les miracles, en tout cinquante-huit miracles. Au premier livre, sont ajoutés trois poèmes en l’honneur de sainte Léocade, et au second livre des saluts de Notre Dame, avec leur prologue, une chanson et quatre prières. Victor Koenig a transcrit la version BnF Français 22928 qui est différente.

Le livre I contient, après les divers prologues, les miracles suivants, d'après les légendes des images dans la base Mandragore

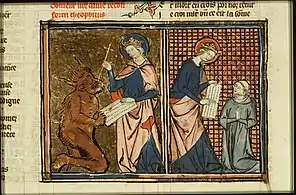

- 8v : Théophile.

- 21 : Vision de saint Ildefonse.

- 29v : L'homme pieux accusé d'hypocrisie.

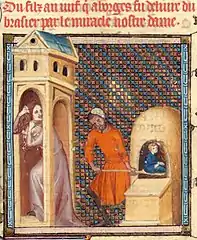

- 35 : Un enfant juif sauvé du brasier.

- 36 : Le juif jette l'image de la Vierge dans une chambre fermée

- 37 : Le prêtre simple.

- 37v : Le clerc de Chartres.

- 38v : Le moine ivre.

- 39v : Le clerc malade.

- 41 : La mère incestueuse.

- 45v : Le diacre et le riche.

- 49 : L'abbesse grosse.

- 51v : L'enfant à l'anneau.

- 52v : L'enfant voué à Satan.

- 55v : Les cinq psaumes transformés en roses sur la bouche d’un moine après sa mort.

- 56 : Le moine de Cologne.

- 57v : Girart se tuant sur la route de Saint-Jacques.

- 59 : La moniale tentée.

- 60v : Le moine de Pavie.

- 61v : Le chevalier repenti.

- 63 : La Vierge apparaissant à une religieuse et diminuant le nombre des Ave Maria qu’elle récitait.

- 65 : La vierge délivrant le larron du gibet.

- 66 : Visite de la Vierge au sacristain.

- 67v : Le sarrasin converti.

- 69v : L'épouse et la maîtresse.

- 70v : Le siège d'Avernon.

- 72 : La Vierge secourant un abbé et ses moines naviguant.

- 73 : Saint Bonet, évêque de Clermont.

- 75 : Le paroissien excommunié.

- 80v : Satan servant le dîner d’un homme riche.

- 82v : Le clerc de Chartres.

- 84v : Guérison du moine malade.

- 86v : Apparition de la Vierge à un chevalier en prière.

- 89 : Le sacristain ressuscité.

- 93 : Enlèvement de la nonne.

- 97 : Pière dans une église.

- 105 : Vol des reliques de sainte Léocade.

- 111 : Invention de sainte Léocadie.

- 111v : Miracle de sainte Léocadie.

Livre II

- 119 : L'impératrice diffamée.

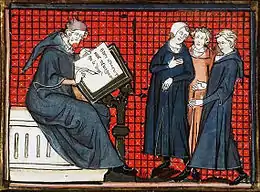

- 143 : Abbé exhortant des moniales.

- 149v : Mort de Julien l'Apostat.

- 154v : Le siège de Byzance.

- 156 : L'enfant anglais.

- 160v : L'orfèvre d'Arras.

- 165v : Le gageur du Christ.

- 169 : Pierre et Étienne.

- 172 : Le pieux laboureur.

- 175 : Pierre Ivern, cierge descendant sur la viole devant l’image de la Vierge.

- 177v : Les malades à Soissons.

- 179 : Guérison du bouvier.

- 181 : Guérison de Gondrée atteinte du mal des ardents.

- 185v : Guérison de Robert de Jouy.

- 188v : L'homicide de Laon.

- 193v : Apparition de la Vierge à la pucelle d'Arras.

- 197v : Sauvetage d’un pèlerin se noyant.

- 200v : Le chanoine de Pise.

- 206 : L'icône de Sardenay.

- 212v : L'icône voilée.

Diverses prières

- 232v : Jeanne de Bourgogne priant la Vierge à l’enfant.

- 234 : Philippe VI de Valois priant la Vierge à l’enfant.

- 242v : Philippe VI de Valois priant la vierge à l’enfant.

- 243v : Jeanne de Bourgogne priant devant le Dieu créateur.

Manuscrits enluminés

De nombreux exemplaires des Miracles existent, sous forme de manuscrits ou d'imprimés. Quatre-vingt-quatre manuscrits ont été recensés. Souvent, ils sont illustrés d'enluminures. Les trois manuscrits suivants sont richement illustrés :

Bibliothèque nationale de France, NAF 24541

Ce manuscrit, également numérisé[5] est celui que l'Abbé Poquet a décrit en grand détail dans son livre[4]. Il est illustré par Jean Pucelle.

Le manuscrit fut exécuté pour la reine Jeanne de Bourgogne, qui est représentée dans plusieurs vignettes peintes à la fin du volume (aux ff. 232v, 235v, 238v, 241, 242 et 243v). La date de sa composition est autour de 1330. Confisqué à Jean le Bon par les Anglais à la bataille de Poitiers en 1356, il fut racheté par Charles V et placé dans la Librairie du Louvre. Le volume fut cédé par Charles VI à Jean duc de Berry. À la mort du duc de Berry, le volume fut vendu par les exécuteurs testamentaires et on perd sa trace jusqu’au milieu du XVIIe siècle. En 1645, il faisait partie de la bibliothèque d’Henriette de Lorraine, abbesse de Soissons (1592-1669). On ignore comment le manuscrit est sorti de l’abbaye Notre-Dame pour entrer par la suite dans la bibliothèque du séminaire de Soissons. En 1904, le supérieur du séminaire prêta le volume pour l’Exposition des Primitifs français et Léopold Delisle put en faire un examen attentif. Le manuscrit fut déposé en 1940 par Mgr. Mennechet à la Bibliothèque nationale.

Le manuscrit se divise en deux livres plus ou moins symétriques. Tous deux commencent par un prologue suivi de 7 chansons. Suivent les Miracles. En appendice au Livre I trois poèmes en l’honneur de sainte Léocade, et au second les Saluts de Notre Dame, avec leur prologue, une chanson et 4 prières.

- Bibliothèque nationale de France, NAF 24541 : Miracles de Nostre Dame

Fol8v Théophile

Fol8v Théophile Fol21 Vision de Ildefonse

Fol21 Vision de Ildefonse Fol29v Homme accusé d'hypocrisie

Fol29v Homme accusé d'hypocrisie Fol35 Enfant juif sauvé du brasier

Fol35 Enfant juif sauvé du brasier Fol36 Le juif jette l'image de la Vierge dans une chambre fermée

Fol36 Le juif jette l'image de la Vierge dans une chambre fermée Fol37 Le prêtre simple

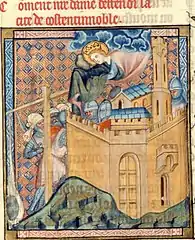

Fol37 Le prêtre simple Fol154v Le siège de Byzance

Fol154v Le siège de Byzance

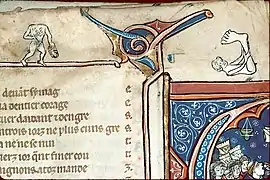

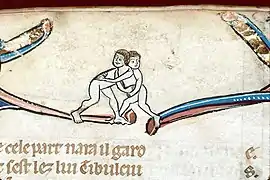

Besançon, BM, 0551

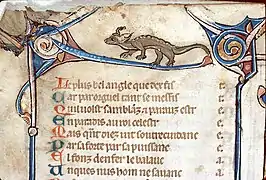

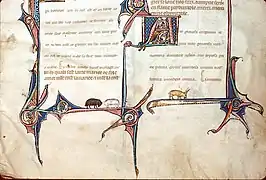

- Besançon BM 0551 : Miracles de Nostre Dame - Drôleries

F005v-Hérisson transportant des fruits

F005v-Hérisson transportant des fruits F009-Loutres, poisson et anguille

F009-Loutres, poisson et anguille F010v-Bonacon et chasseurs

F010v-Bonacon et chasseurs F013v-Cigogne et grenouille, hibou

F013v-Cigogne et grenouille, hibou F017-Lion - Hybride zoomorphe

F017-Lion - Hybride zoomorphe F017v-Crocodile (?)

F017v-Crocodile (?) F017v-Chat, oiseau, hybride zoomorphe

F017v-Chat, oiseau, hybride zoomorphe F027-Chouette (?)

F027-Chouette (?) F005-Deux moutons, un bouc.jpg

F005-Deux moutons, un bouc.jpg F002v-Chasse à la biche, autruche

F002v-Chasse à la biche, autruche

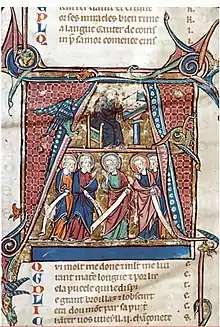

Ce manuscrit[6], composé de 180 folios de parchemin, de dimensions 345 × 245 mm possède de nombreuses décorations, 99 miniatures, 38 miniatures en marge, 43 initiales historiées ; page décorée (en nombre), miniature (99), miniature en marge (38), initiale historiée (43), des marges historiées ou animées en nombre[1]. Le manuscrit a été réalisé à la fin du XIIIe siècle, une quarantaine d’années après l’écriture du texte. Il a une reliure en veau sur ais de bois, de la fin du XVe siècle, aux armes de Philippe de Hochberg (1453-1503), comte de Neuchâtel, seigneur de Pontarlier, Joux et Usier, maréchal de Bourgogne en 1477. Il appartient à la fin du XVIe siècle à François-Charles Sonnet, avocat et jurisconsulte de Vesoul. Il entre ensuite dans les collections de l’abbé Jean-Baptiste Boisot, que ce dernier lègue à l’abbaye Saint-Vincent de Besançon en 1694 pour en faire une bibliothèque publique sous le contrôle de la ville[1]. Le manuscrit a la particularité de présenter plusieurs illustrations par miracle. Les premiers feuillets contiennent de nombreux motifs marginaux, sur baguettes ou antennes : occupations des mois dans l'ordre du calendrier (fol. 20v-23), sujets tirés du bestiaire, animaux et humains divers, scènes de chasse, drôleries. Des miniatures, panneaux décoratifs ou animés, ornent certaines fins de colonne, par exemple les folios 13v, 16, 34, 43. Toutefois, la décoration est inachevée ; il y a des emplacements réservés pour des miniatures au livre II, par exemple aux fol. 90v-91 et des cercles de médaillons tracés en marge mais non peints (fol. 43, 46v par exemple) ; l'espace destiné au premier vers du texte, pour la plupart des miniatures ou initiales historiées encadrées et situées dans une colonne d'écriture, n'a reçu aucune inscription, à l'exception de l'initiale "A" de l’œuvre où le premier vers est écrit en lettres d'or capitales (fol. 1) ; en revanche, les initiales ornées et les baguettes des trois marges verticales, elles aussi ornées, ont été exécutées à toutes les pages jusqu'à la fin du manuscrit. Le cycle iconographique est matériellement décalé par rapport au texte pour certains miracles, par exemple ceux de Théophile et de Léocade.

- Besançon BM 0551 : Miracles de Nostre Dame

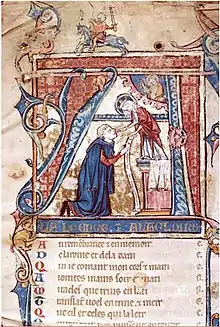

La Haye, Koninklijke Bibliotheek, 71 A 24

1. Théophile distribue des aumônes

2. Théophile renvoyé par l’évêque d’Adana

3. Théophile, rencontre un sorcier juif pour un contrat avec le diable

4. Théophile est conduit en enfer

5. Théophile embrasse le diable

6. Marie reprend le contrat au diable.

Ce manuscrit[7] est attribué à Jean de Senlis (pour le texte) et à Maître Fauvel pour les enluminures ; il date de 1327 et est composé de 189 folios ; le manuscrit est la deuxième partie d'un ouvrage dont la première partie, un légendier, est à la BnF, cote Français 183[8].

Commandé en 1327 par Charles IV auprès du « libraire » Thomas de Maubeuge; par la suite propriété de Charles V, puis Charles VI; probablement acheté en 1424 par Jean Plantagenet, Duc de Bedford. Après diverses ventes, acheté en 1809 comme fait partie de la collection Jacob Visser (1724-1804).

Le manuscrit comporte 121 miniatures sur deux colonnes, et 2 miniatures sur trois colonnes.

Il n'est pas rare qu'un recueil de Miracles soit précédé d'un légendier (ou Vie des Saints)[8]. On ne sait à quelle époque le manuscrit fut divisé en deux volumes. Le volume 71 A 24 est mentionné dans le catalogue de la bibliothèque de Guillaume III d’Orange (1650-1702), qui, en 1749, fut vendue par Frédéric II de Prusse (1712-1786), son plus proche parent, à La Haye. Le manuscrit BnF, Français 183 entra à une date indéterminée dans la Bibliothèque royale. Il est cité dans les inventaires des collections royales à partir de 1622.

- La Haye, Koninklijke Bibliotheek, 71 A 24 : Miracles de Nostre Dame

Fol. 23r: Le moine aux cinq roses dans sa bouche

Fol. 23r: Le moine aux cinq roses dans sa bouche Fol. 11v: Le prêtre qui ne connaissait que la messe Salve Sancta Parens

Fol. 11v: Le prêtre qui ne connaissait que la messe Salve Sancta Parens Fol. 10v: L’enfant juif jeté dans le four par son père

Fol. 10v: L’enfant juif jeté dans le four par son père Fol. 6v: Marie reprend le contrat au diable et le donne à Théophile

Fol. 6v: Marie reprend le contrat au diable et le donne à Théophile

Éditions modernes

- Victor Frédéric Kœnig (éditeur), Les Miracles de Nostre Dame, Genève, Droz, 1966-1970 (lire en ligne). — Édition électronique sur le site BFM (Base du Français Médiéval)

- Annette Garnier (éditrice), Le Miracle de Théophile, ou comment Théophile vint à la pénitence, Paris, Honoré Champion, , 236 p. (ISBN 978-2-85203-817-2)

- Abbé Poquet, Les miracles de la Sainte Vierge traduits et mis en vers par Gautier de Coincy, Paris, (lire en ligne). — Dans l'édition de la BnF manquent les miniatures ; elles sont reproduites dans l'édition sur Internet Archive.

- Jean-Michel Berger (éditeur), Les Miracles de nostre Dame de Gautier de Coinci, d'après le manuscrit BNF Fr 986, Paris, Book on demand, , 509 p. (ISBN 978-2-322-20487-8, présentation en ligne).

Notes et références

- « A la loupe : Les marginalia d’un manuscrit du XIIIe siècle », sur le site de la Bibliothèque municipale de Besançon.

- Savoye 2009.

- D'après Sabine Baring-Gould, Curious Myths of the Middle Ages, Oxford et Cambridge, Rivingtons, , « Theophilus ».

- Poquet 1857.

- Gautier de Coinci, Miracles de Nostre Dame (Livres I et II); Saluts de Nostre Dame ; Prières à Nostre Dame ; Cinq joies Nostre Dame ; Prière à Dieu.

- Besançon, BM, 0551

- The Hague, KB, 71 A 24.

- Français 183 sur Archives et Manuscrits.

Bibliographie

- Éditions de l'ouvrage et bibliographie sur arlima (Archives de littérature du Moyen Âge).

- Claude-Henry Joubert, Musique dans les Miracles de Nostre Dame et la Vie de sainte Christine, de Gautier de Coinci (thèse de doctorat en musicologie), Université Paris-Sorbonne - Paris IV, (présentation en ligne).

- Marie-Laure Savoye, De Fleurs, d’or, de lait, de miel : les images mariales dans les collections miraculaires romanes du XIIIe siècle (thèse), Université Paris-Sorbonne - Paris IV, , 998 p. (lire en ligne).

- « A la loupe : Les marginalia d’un manuscrit du XIIIe siècle », sur le site de la Bibliothèque municipale de Besançon.