Mine de cuivre d'Ashio

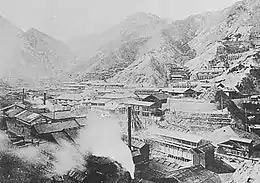

La mine de cuivre d’Ashio, dans la préfecture de Tochigi, au Japon, est une des mines de cuivre les plus importantes du monde de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. Elle est à l’origine d’une des plus importantes pollutions de l’histoire, dans les années 1880, et les conditions d’exploitation des mineurs provoquent d’importantes émeutes en 1907. Les différentes luttes ayant eu lieu autour de la mine sont des symboles encore évoqués dans les mouvements sociaux au Japon[1].

Histoire

Exploitation

La mine d’Ashio est exploitée au moins depuis le début du XVIe siècle, appartenant au shogunat Tokugawa. Elle produisait alors jusqu’à 1500 tonnes par an dans les années 1600, chiffre qui diminua ensuite progressivement jusqu’à la fermeture en 1800[2]. Après que son exploitation ait été industrialisée sous l’ère Meiji, elle est revendue à un propriétaire privée en 1871. Elle est ensuite achetée par Furukawa Ichibei (en), et dans les années 1880 la production augmente considérablement, atteignant 2286 tonnes en 1884, 68 % du total de la production des mines de Furukawa et 26 % de la production de cuivre du Japon[2].

La mine est modernisée progressivement, mais en 1885, elle est inondée, à cause de défauts techniques dans son exploitation[2]. Celle-ci est grandement modernisée grâce à un contrat monopolistique conclu avec la Jardine Matheson, qui voulait obliger les producteurs français à augmenter leurs prix[2]. La production est progressivement mécanisée, avec l’installation de fonderies hydrométallurgiques, d’élévateurs, d’un chemin de fer électrique, mus par des machines à vapeur ou l’énergie électrique produite par une turbine hydro-électrique installée par la compagnie pour son usage exclusif. Enfin, un convertisseur Bessemer est installé en 1893[2]. La production augmente : 4090 tonnes en 1885, 7547 en 1891 (année record), et une production annuelle moyenne de 5635 tonnes pour la période de 1885 à 1907[2].

Pollution

L’exploitation et le drainage de la mine causent une importante pollution des rivières avoisinantes à partir de 1878[3], dont le fleuve Watarase. Cette pollution de grande ampleur (plus de 100 000 ha touchés par une pollution toujours présente un siècle après), les dommages qu’elle cause à l’environnement, provoquent un mouvement de protestation d’ampleur et de longue haleine. Intervenant au moment de la naissance des syndicats indépendants, elle provoque une interaction particulière au Japon entre lutte syndicale et lutte antipollution[1].

À partir de la fin 1884, la production de fumées contenant de l’anhydride sulfureux provoque la mort de toute végétation sur les montagnes environnantes. Sans protection, le sol est lessivé puis entraîné jusqu’à être entièrement entraîné dans la rivière Watarase et y former un dépôt polluant d’une épaisseur de cinq pieds (environ 1,5 m)[2] contenant cuivre, arsenic, plomb, cadmium, zinc[1]. Au total, 300 hectares de terrain sont complètement dénudés jusqu’au substrat rocheux ; 1050 hectares sont stérilisés ; et 12 200 hectares de forêts sont détruits[2]. En , les poissons du fleuve Watarase meurent massivement, à cause des rejets de nouvelles machines[2]. Au total, 28 villages voisins sont ruinés[4] - [2] par la pollution de 1600 ha de terres agricoles devenues inexploitables[2].

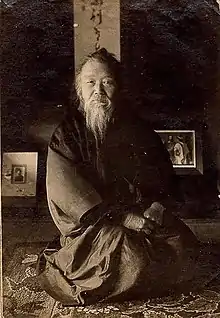

Les paysans font appel au gouverneur fin 1890. Début 1891, les paysans de plusieurs villages s’organisent en un Forum pour le sauvetage d'Ashio (Ishio kôdoku kyûsai kôenkai)[5]. Des études sur l’empoisonnement des sols sont publiées, mais confisquées par le gouvernement[2]. La Chambre des députés examine la question de la fermeture de la mine mais ne peut statuer avant la fin de la session[4]. Des indemnités sont promises par la compagnie exploitant la mine, ce qui change l’attitude des associations de paysans[2]. Les demandes du député Shōzō Tanaka, élu dans la région, sont rejetées par le gouvernement, qui reconnaît pourtant implicitement les dommages et leur origine. Les liens entre la famille Furukawa et divers membres du gouvernement sont nombreux et forts (ainsi, le fils du ministre des Affaires étrangères, Junkichi Mutsu, est adopté par Ichibei Furukawa)[2]. La mine, une des rares d’un pays dépourvu de ressources naturelles, avait une importance stratégique pour le gouvernement japonais, les exportations de cuivre lui permettant de financer les importations d’acier pour fabriquer des armes[6].

Quelque indemnisations ont lieu. En , un accord est signé entre la compagnie Furukawa et le syndicat d’usagers des eaux, dans lequel la compagnie s’engage à installer des équipements de prévention, et qui interdit toute nouvelle réclamation jusqu’à [2]. Les indemnités versées par la compagnie aux paysans correspondent environ à 5 % des revenus annuels produits par les terres polluées[2].

Plus grave, les pluies de provoquent des crues des fleuves Watarase, Tone et Edo, qui inondent une grande ville, cinq préfectures, douze provinces, et 136 villages sur une superficie totale de 46 723 hectares. Les destructions et pertes provoquées par ces inondations ont eu un coût de 23 millions de yens, soit huit fois le chiffre d’affaires annuel de la mine[2]. Tanaka part en tournée dans les zones détruites par les inondations, et crée le premier mouvement de contestation de masse du Japon[2]. Une marche de 2000 paysans part pour la capitale, et malgré les obstacles et la police anti-émeutes, 800 parviennent à manifester à Tokyo en . Les dégâts causés et la contestation prennent une telle ampleur que les autorités centrales sont obligées de s'impliquer, et le 24 mars, une première Commission d'enquête sur la pollution minière d'Ashio est mise en place par le Ministère de l'Agriculture et du Commerce[7]. Le , 3000 manifestants brisent les barrières de la police pour se rassembler à Tokyo[2].

À la fin des travaux de la Commission, le gouvernement prend un arrêté le qui encadre les activités minières, mais avec pour but principal la protection de cette industrie[7]. Le gouvernement exempte d’impôts 25 000 ha pollués en mai 1898 et tente d’imposer des mesures anti-pollution à la Furukawa, mais les inondations de 1898 provoquent une catastrophe encore pire que celle de 1896, puisque le bassin de sédimentation déborde. Le , plus de 11 000 paysans partent pour exiger des mesures d’aide à Tokyo, mais seuls 2 500 parviennent à Hogima[8].

Une enquête démographique menée en 1900 montre un taux de mortalité qui a doublé depuis l’ouverture de la mine, et également deux fois plus élevé que dans le reste du Japon[8]. Une nouvelle fois, des milliers de paysans prennent la route pour manifester à Tokyo, et se heurtent à la police, qui arrête plus de 100 personnes à Kawagama. 51 sont jugées pour émeute, et 29 condamnées[8]. À partir de juin, Tanaka et quelques journalistes élaborent le projet d’un appel public à l’Empereur. Il démissionne de son mandat de député[9], et choisit d’accoster directement l’empereur Meiji à sa sortie du conseil des ministres, le , espérant un scandale pour cette violation de l’étiquette, et même être tué ou blessé pour l’amplifier. L’Empereur et le Premier ministre sont informés de la situation, mais le succès de l’opération réside plus dans l’écho que la lutte des paysans d’Achio suscite dans l’opinion publique. Le , un groupe de 700 à 800 universitaires, professeurs et étudiants de 40 écoles et universités différentes, font un voyage de soutien à Ashio pour protester contre la pollution de la mine[8] - [5], ce qui est le premier mouvement d’étudiants qui ait un peu d’ampleur[8]. Un second comité d’enquête est nommé, qui impose quelques nouvelles mesures anti-pollution à la mine, relève les déductions d’impôts sur les terres polluées (de 15 à 80 % pour un coût de 23 000 yens annuels au budget national), ce qui ne bénéficie qu’aux paysans propriétaires, et prévoit la construction de grands bassins de rétention, impliquant le transfert de plusieurs villages vers Hokkaido[8].

La guerre russo-japonaise provoque une dislocation du mouvement de protestation, et en 1905, le village de Yanaka est évacué et détruit[6]. La zone polluée est noyée sous un lac de barrage, construit entre 1910 et 1927 pour un coût de 12 millions de yens[10], le gouvernement imposant ainsi brutalement une fin au combat autour de cette pollution[11]. Shōzō Tanaka meurt en 1913.

Cependant, les bassins étaient trop petits pour contenir les brutales précipitations s’abattant sur des montagnes dénudées, et chaque paysan dut construire son propre bassin de rétention, le plus souvent sur ses propres deniers ou faiblement aidé par l’État. L’inondation provoquée par l’ouragan Katrin en 1947 provoqua des dégâts jusqu’à Tokyo, et des dizaines de millions de yens furent mobilisés pour résoudre le problème[10]. La compagnie Furukawa construisit quatorze bassins de rétention, mais l’un d’eux, le bassin de Gengorozawa, cède le . Le temps étant calme, il est clair que l’entreprise est responsable. Les 2000 mètres cubes de résidus emportent trois voies ferrées, mais surtout se précipitent dans les champs non protégés, tous les systèmes d’irrigation étant ouverts : 6000 hectares sont contaminés. Cette nouvelle pollution provoque manifestations et nouvelles mesures gouvernementales, dont l’instauration d’une surveillance de la pollution de la rivière Watanabe. Après négociation, le gouvernement impose le taux de 0,06 ppm (part pour mille) de cuivre dans l’eau comme seuil tolérable, sur une moyenne annuelle, alors que le délégué des habitants souhaitait 0,01. De plus, les autres polluants ne sont pas mesurés, et les récoltes de riz de 1970 et 1971 sont polluées au cadmium. Des procès sont engagés, et la mine ferme en . L’usine continue cependant de traiter du minerai importé.

En réalité, la pollution provoquée par l’exploitation de minerai de cuivre contenant du soufre ne pouvait pas être combattue à l’époque, les techniques nécessaires n’étaient pas connues. L’élimination totale du soufre des fumées n’a été réalisée qu’en 1955[6]. L’action des paysans d’Ashio pousse cependant le gouvernement à imposer des mesures d’éloignement aux paysans vivant autour des autres mines du Japon, et des mesures limitant la pollution[6]. Dès le début de la mise en exploitation de la mine d’Hitachi, en 1907, la compagnie de Fusanosuke Kuhara achète les terres dont elle estime qu’elles seront polluées[6].

En 1974, le gouvernement arbitre le conflit et impose le versement de 1,5 milliard de yens à 971 victimes de la pollution au cadmium (soit environ 10,7 millions de dollars), ce qui est la première indemnité que la compagnie verse en plus de 100 ans de conflit (les sommes précédemment versées l’étaient au titre de donation).

Le ministère de l’Agriculture et des Forêts a dépensé 10 milliards de yens (environ 69 millions de dollars) pour restaurer la forêt, mais 3000 hectares restent stériles, les sols ayant disparu. Un plan de 1977 évalue le coût total à 130 milliards de yens (900 millions de dollars) le coût total de la revégétalisation de la zone, sur une longue période. De plus, la zone reste toujours sous la menace de 14 bassins de rétention, qui peuvent toujours céder si l’entretien est défaillant, ou en cas de séisme ou de pluies importantes.

La pollution provoquée par la mine d’Ashio et le combat pour une juste indemnisation sont emblématiques au Japon et en Asie[12]

Mouvements sociaux

Dans les années 1900, un syndicat inspiré par le Manifeste du parti communiste, et donc révolutionnaire et sans lien avec les syndicats officiels, est constitué à la mine d’Ashio sous le nom d’Association fraternelle des mineurs du Japon[4]. La fin de la guerre russo-japonaise entraîne une dégradation de la condition ouvrière et une vague de grèves[13]. Ne pouvant obtenir les améliorations qu’il voulait par la négociation, le syndicat lance une grève pour le relèvement des salaires et contre les conditions d’exploitation des ouvriers[13]. Elle dure du 4 au . Le propriétaire de la mine, soutenu par le ministre de l’Intérieur Hara Takashi qui y possède des intérêts[13], fait appel à l’armée. Les ouvriers rouent de coups un des directeurs, s’emparent d’armes et de dynamite qu’ils utilisent pour faire sauter certaines installations[13]. Les combats durent plusieurs jours et font plusieurs morts, dont le directeur de la mine[4].

Cette grève est emblématique pour le mouvement ouvrier au Japon[13], et par la suite, la mine reste un haut lieu des luttes sociales. En , une nouvelle grève éclate, soutenue par Heibei Takao[14].

C’est également à la mine d’Ashio que des étapes importantes de la reconnaissance de la silicose comme une maladie professionnelle sont franchies. Au début du XXe siècle, la silicose est encore assimilée à la tuberculose, et appelée yoroke par les mineurs[15]. Elle pouvait provoquer le licenciement des mineurs pour maladie professionnelle[15]. Diverses études contribuent à la faire mieux connaître. Des fonctionnaires progressistes du ministère de l’Intérieur commandent une étude, réalisée en 1921 et 1923, dans une douzaine de mines dont Ashio. En 1925, Komiya Yoshitaka, jeune médecin membre du Groupe de recherche de médecine sociale (Shakai igaku kenkyûkai), réalise une étude très complète sur la silicose auprès des mineurs d’Ashio[15]. Ces études entraînent en 1930 une circulaire qui reconnaît la silicose comme maladie professionnelle du mineur[15]. Cependant, pour éviter de payer des indemnités pour maladie professionnelle aux mineurs malades, les dirigeants de la mine préfèrent licencier les malades (un tiers des licenciements dans les années 1930). Un temps oubliée à cause des guerres (guerre sino-japonaise puis Seconde Guerre mondiale), la question de la silicose ressurgit en 1946 à la faveur de la création de l’Assemblée municipale pour le redressement de la mine (Kôzan kukkô chômin daikai). L’action de différents médecins et comités aboutit au dépôt d’un projet de loi, rejeté par la Chambre et par l’occupant américain en 1950[15]. Un second projet de loi est adopté en 1955, malgré l’opposition du syndicat patronal[15].

La mine d’Ashio est abandonnée en 1973.

Bibliographie

- Pierre-François Souyri, « Le combat de Tanaka Shozô contre la pollution industrielle des mines de cuivre d'Ashio. 1901 », suivi d'une traduction d'une lettre à l'empereur par P. Roullon, in Dominique Bourg et Augustin Fragnière, La pensée écologique. Une anthologie, Presses universitaires de France, collection « L'écologie en questions », 2014, pages 106-111 (ISBN 978-2-13-058444-5).

- Cyrian Pitteloud, « Pollution et contrôle des eaux dans le Japon de l’ère Meiji (1868-1912) : le bassin du fleuve Tone et la mine d’Ashio », Siècles [En ligne] 53 (2022), mis en ligne le 07 décembre 2022. DOI : https://doi.org/10.4000/siecles.9840

Notes et références

- Paul Jobin, « Maladies industrielles et syndicats au Japon », EHESS, 2006, consulté le 19 janvier 2011

- « The Ashio Copper mine pollution case: The origins of environmental destruction » ([Le cas de la pollution de la mine de cuivre d’Ashio : les origines de la destruction de l’environnement]), chapitre 1 de Industrial Pollution in Japan, publié par Juin Ui et The United Nations University, 1992. Consulté le 19 janvier 2011

- Les Questions de l’environnement, p. 6, consulté le 19 janvier 2011

- T. Takahashi, « Esquisse du mouvement syndical au Japon », initialement publié en 1909 dans un journal de Chicago, consulté le 19 janvier 2011 ; lien périmé

- Komatsu Ryûji, Nanta Arnaud. « Chronologie : La Vie d'Ôsugi Sakae », In: Ebisu, N. 28, 2002. p. 88, consulté le 19 janvier 2012

- « part VI»

- Cyrian Pitteloud, « La Commission d’enquête sur la pollution minière d’Ashio de 1897 et ses enjeux : du laissez-faire à la prise en main étatique d’une crise environnementale », sur Cipango, Inalco, (consulté le ).

- « The Ashio Copper mine pollution case: The origins of environmental destruction » ([Le cas de la pollution de la mine de cuivre d’Ashio : les origines de la destruction de l’environnement]), chapitre 1 de Industrial Pollution in Japan, publié par Juin Ui et The United Nations University, 1992. Consulté le 19 janvier 2011

- « theses.univ-lyon2 », consultée le 20 janvier 2011

- « part VII »

- Augustin Berque, « Méline en japonais : la ville-campagne (Den’en toshi, 1907) », La Ville mal aimée, colloque international des 5-12 juin 2007 de Cerisy-la-Salle, p. 3

- Rabah Lahmar, Jean-Pierre Ribaut, Sols et sociétés, regards pluriculturels, Paris : ECLM, 2001. (ISBN 2-84377-053-X), p 164

- J.-P. V., « La situation des classes laborieuses au Japon », Échanges no 109, été 2004, publié le 8 mars 2005, consulté le 19 janvier 2011

- Notice du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mise en ligne le 11 janvier 2011, consultée le 19 janvier 2011

- Bernard Thomann, « L’Etat et la société civile dans le processus de reconnaissance de la pollution de l’air en milieu industriel au Japon : le cas de la silicose », Réseau Asie, communication au 3e congrès du Réseau Asie - IMASIE, du 26 au 28 septembre 2007, Paris, publié en 2007, consulté le 20 janvier 2012 ; lien périmé