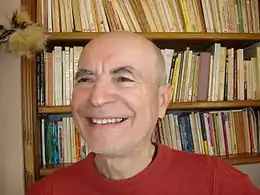

Michel Tozzi

Michel Tozzi, né le à Nîmes, est un didacticien de la philosophie français, professeur émérite à l'université Paul-Valéry de Montpellier.

| Naissance | |

|---|---|

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| Membre de | |

|---|---|

| Directeur de thèse | |

| Site web |

Ses travaux portent notamment sur la didactique de l’apprentissage du philosopher (DAP), et en particulier sur l'apprentissage de la philosophie avec les enfants. Il est aussi le créateur du café philosophique de Narbonne, et le coinitiateur de l’Université Populaire de la Narbonnaise, dont il est le Président.

Biographie

Il a été professeur de philosophie de 1967 à 1995 au lycée Diderot de Narbonne et a assuré en même temps de la formation disciplinaire et interdisciplinaire de 1984 à 1995 à l’Éducation nationale. Il a obtenu son doctorat en sciences de l’éducation en 1992 à Lyon II, sous la direction de Philippe Meirieu : Vers une didactique de l’apprentissage du philosopher, et a été recruté à l’université Montpellier 3 en 1995, où il a exercé jusqu’en 2007. Il y a été Directeur du Département des Sciences de l’Éducation, puis du CERFEE (Centre d’Études et de Recherche sur la Formation, l’Éducation et l’Enseignement).

Il a fondé la revue internationale de didactique de la philosophie Diotime en , dont il fut rédacteur en chef jusqu'à 2021, et désormais rédacteur en chef adjoint. Membre depuis 1985 du Comité de rédaction des Cahiers Pédagogiques, depuis 1999 du Conseil d’administration [1]de l’ACIREPH (Association pour la Création d’Instituts de Recherche pour l’Enseignement de la Philosophie), il a été coorganisateur des colloques sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques depuis 2001, qui se tiennent depuis 2006 à l’Unesco. Il est expert de l’Unesco, à la suite de son rapport sur la philosophie à l’école primaire dans le monde.

Dans la cité, il est fondateur et animateur du Café Philo de Narbonne depuis 1996, et cofondateur de l’Université Populaire de Septimanie (Narbonne) en 2004, ainsi que de l'Université Populaire de la Narbonnaise, en 2014.

La didactique de l'apprentissage du philosopher (DAP)

La DAP est un courant didactique en philosophie récent en France (les années 1990), inspiré des recherches dans les autres didactiques disciplinaires : elle se place du point de vue des apprentis-philosophes, les élèves, et de leur apprentissage (Que doivent-ils apprendre ? Quelles compétences doivent-ils acquérir pour philosopher?), et pas seulement comme traditionnellement du point de vue de l’enseignant (Comment préparer le contenu de mon cours ? Que dois-je leur dire ?).

S’appuyant sur l’esprit philosophique d’interrogation et de recherche, et d’inspiration problématisante, elle intègre à titre de contribution dans son élaboration un certain nombre d’apports : des sciences cognitives et de la psychologie développementale, par exemple pour la philosophie avec les enfants et les adolescents ; des théories de la motivation pour comprendre le désir de philosopher ; des théories de l’apprentissage pour éclairer l’apprentissage des processus de pensée constitutifs du philosopher ; de la psychologie sociale et du socioconstructivisme pour comprendre l’apprentissage du philosopher au sein des échanges dans un groupe ; des sciences du langage pour éclairer les processus linguistiques et socio-langagiers à l’œuvre dans la lecture, l’écriture et la discussion philosophiques ; d’un certain nombre de concepts utilisés dans les autres didactiques disciplinaires, par exemple ceux de matrice disciplinaire, transposition didactique, savoir à enseigner, enseigné et appris, pratiques sociales de référence, objectif-noyau, représentation, obstacles épistémologique et pédagogique, conflit sociocognitif, situation-problème etc. Elle fait appel aussi à une démarche d’approche par compétences, d’évaluation formative, de pédagogie différenciée, de pédagogie coopérative…

Toutes ces disciplines sont dites « contributoires », parce qu’elles enrichissent la DAP. Mais dans le respect de la spécificité philosophique de la discipline, pour éviter que ces concepts, théories et pratiques « nomades », ne soient « sauvages »…

La DAP développe explicitement une approche par compétences, car elle clarifie pour les enseignants et les élèves ce qu’ils doivent (faire) apprendre pour philosopher, et donne une prise à l’évaluation de cet apprentissage. Une compétence est définie comme la mobilisation, de façon intégrée, de ressources internes et externes pour accomplir dans son activité une tâche déterminée dans une situation complexe et nouvelle. Les connaissances font partie de ces ressources à mobiliser. Pour écrire ou discuter philosophiquement dans le cadre d’un apprentissage scolaire, il est nécessaire dans cette perspective d’apprendre notamment à problématiser une notion, une question, une affirmation ; à conceptualiser, c’est-dire définir les notions proposées ou requises pour traiter une question, opérer des distinctions conceptuelles ; à argumenter rationnellement les réponses que l’on fait aux questions que l’on (se) pose et les thèses que l’on soutient, comme celles que l’on critique. Ce sont là des compétences nécessaires à l’apprentissage du philosopher, d’un « penser par soi-même ». Elles sont spécifiques à la philosophie dans leur processus, même si l’on problématise en sciences ou argumente en français ; et elles sont interdépendantes entre elles, dans le mouvement et l’unité d’une pensée impliquée dans un rapport au sens et à la vérité.

Cette conception de la didactique de la philosophie a été vivement critiquée : elle altérerait la spécificité de l’enseignement philosophique par l’importation de notions qui lui sont étrangères, issues notamment des sciences de l’éducation. L’approche par compétences par exemple instillerait une préoccupation d’efficacité néo-libérale étrangère à l’esprit de la culture. Les pratiques de la Dap, en versant dans le « pédagogisme », éloigneraient du noyau central de cet enseignement : le cours du maître comme leçon, l’étude des auteurs comme exemples de pensée, la dissertation comme incontournable pour apprendre à penser ; et elles oblitéreraient l’identité professionnelle, réduisant la posture du professeur à un accompagnateur, un animateur.

Michel Tozzi s’est employé dans ses travaux à déconstruire toutes ces objections, y compris sur un plan philosophique. On lui reprochait de faire à l’école primaire de la philosophie sans les philosophes : il a travaillé avec les enfants à partir des mythes platoniciens. Pour fonder philosophiquement la discussion à visée philosophique, il s’est notamment appuyé avec P. Usclat sur le philosophe Jürgen Habermas.

En classe terminale

Pendant une dizaine d’années (1990-2000), Michel Tozzi travailla à renouveler la didactique de la philosophie en terminale, sous trois formes.

- La dissertation demande de mettre en œuvre selon lui les capacités ci-dessus dans un texte écrit, ce qui pose la question de l’écriture philosophique, combinaison de processus de pensée dans une tâche rédactionnelle.

Faire une dissertation, c’est apprendre à écrire philosophiquement. Mais remarque Tozzi, avec A. Chervel, la dissertation est une création scolaire française de la fin du XIXe siècle, et les philosophes n’ont que rarement écrit des dissertations (certains comme Socrate n’ont même rien écrit) ; et quand ils ont écrit, ce sont des dialogues, traités, méditations, entretiens, dictionnaires, discours, lettres, aphorismes, journaux, poèmes, pièces, romans etc. On peut donc écrire philosophiquement dans des genres très variés d’écriture. Le renouvellement de la didactique de l’écriture philosophique passe ainsi par la mise en œuvre de ces « formes diversifiées d’écriture ».

- Une deuxième tâche en classe terminale est de lire des textes d’auteurs philosophiques.

Le travail didactique consiste ici à élaborer une définition de la lecture philosophique : qu’est-ce que et comment lire un texte philosophique, et le lire philosophiquement ; comment même lire philosophiquement un texte non affiché comme tel ? C’est le travail avec des didacticiens du français (notamment Guy Molière), par leur pratique et leur théorie de la lecture (qu’est-ce que lire, construire du sens ?), en particulier de la lecture méthodique, qui amena Tozzi à élaborer la notion et la pratique de la « lecture méthodique philosophique », qui engage la question d’une « interdidactique ». Il complètera plus tard cet apport avec d’autres didacticiens du français (Y. Soulé, D. Bucheton, E. Bussienne), à propos de la littérature de jeunesse avec les enfants et du débat interprétatif, et approfondira alors ces notions de comprendre-interpréter un texte.

- Quant à la discussion philosophique, peu pratiquée en classe de philosophie, et ne donnant lieu à aucune évaluation officielle, elle est peu considérée voire méprisée dans le triptyque traditionnel de l’enseignement philosophique (un cours, des œuvres et des dissertations). Tozzi lui donna un statut à part entière, comme « genre philosophique » (G. Auguet et F. Cossutta).

Avec les enfants et les adolescents

Les travaux de Michel Tozzi et les thèses qu’il a fait soutenir, se sont orientés à partir de 2000 vers la philosophie avec les enfants. Celle-ci est une pratique récente dans l’histoire de la philosophie et des systèmes éducatifs (autour des années 1970 avec Matthew Lipman aux États-Unis). Ce n’est que tardivement (vers 1998), que cette méthode fut testée en France, où elle donnera lieu au développement de différentes méthodes.

La DVDP (Discussion à Visées démocratique et Philosophique) est le dispositif mis en œuvre de façon privilégiée par Tozzi (avec A. Delsol et S. Connac), pour pratiquer la philosophie avec les enfants et dans la cité. Il représente l’un des courants dans la diversité des NPP en France (issus par exemple de M. Lipman, J. Lévine ou O. Brénifier).

Ce dispositif articule étroitement deux éléments :

- Un dispositif à visée démocratique inspiré par la pédagogie institutionnelle, avec une répartition entre les élèves ou les adultes de plusieurs rôles (président de séance, reformulateur, synthétiseur, discutants, observateurs…) ; des règles de prise de parole (tour de parole donnée dans l’ordre à celui qui lève la main, priorité à celui qui n’a pas encore parlé ou peu, perche tendue au muet, droit de se taire…) ; et une éthique discussionnelle (on ne coupe pas, on ne se moque pas…).

- Des exigences intellectuelles portées par le maître, qui accompagne la discussion par des interventions ciblées sur la mise en œuvre de processus de pensée : définitions de notions, élaborations de concepts en extension à partir d’exemples/contre-exemples, et en compréhension par construction d’attributs, notamment à partir de distinctions conceptuelles (processus de conceptualisation) ; questionnement de ses opinions et de celle d’autrui, de leur origine, présupposés, conséquences (processus de problématisation) ; formulation d’hypothèses de réponse, d’arguments rationnels justifiant des thèses et des objections (processus d’argumentation).

L’animateur-maître-formateur accompagne la réflexion collective du groupe, constitué en communauté discursive de recherche, au sein d’un cadre réglé, une atmosphère sécurisée et confiante, une éthique communicationnelle et une rigueur cognitive.

La discussion est ici considérée comme l’un des moyens d’apprentissage du philosopher (au même titre que le cours d’un enseignant, la lecture de textes philosophiques, la rédaction de textes philosophiques, des exercices de problématisation, de conceptualisation et d’argumentation…). Elle est incontournable à l’école maternelle, où les élèves ne savent ni lire ni écrire. Elle accroche bien les élèves et les adultes : d’une part parce qu’il leur semble plus abordable de parler que de lire ou d’écrire, ce qui est très important pour les élèves en difficulté scolaire, donc à l’écrit ; d’autre part parce que l’interactivité dans une discussion est motrice d’une réflexion collective et personnelle : la discussion, à certaines conditions d’écoute et de rigueur, éveille à la pensée réflexive, en confrontant la différence des points de vue, propice à une évolution des idées.

Tozzi a beaucoup travaillé à partir de supports propices à éveiller la pensée réflexive des enfants : d’une part les mythes, d’autre part, avec Edwige Chirouter et Y. Soulé, la littérature de jeunesse consistante et résistante. En tant que directeur de recherches il a fait soutenir une quinzaine de thèses sur la philosophie avec les enfants.

Dans la cité

Tozzi s’est aussi tourné vers les pratiques nouvelles de philosophie dans la cité, estimant que le philosophe, comme le faisait Socrate, devait y assumer sa responsabilité d’éveilleur réflexif : café philo, banquet philo, ciné philo, rando philo, atelier philo dans les Universités populaires, consultation philosophique, philosophie en entreprise, etc. Il proposa un idéal-type du café philo, point d’équilibre entre un besoin de convivialité des personnes face à la solitude moderne, un désir démocratique de débattre dans un espace public délaissé, et une exigence de pensée rationnelle face à un monde en crise de sens. Il mit aussi au point à l’Université populaire de Septimanie un type d’atelier alliant l’apport extérieur au groupe, la discussion collective à visée philosophique, l’écriture personnelle et le partage des textes. Il expérimenta enfin plusieurs formules d’ateliers de lecture philosophique…

Publications

Ouvrages sur la DAP

- Coordinateur

- Apprendre à philosopher dans les lycées d’aujourd’hui, CNDP-Hachette, 1992

- Étude d’une notion, d’un texte, Crdp Montpellier, 1994

- Lecture du texte argumentatif en français et en philosophie, Crdp de Montpellier, 1998 (avec Guy Molière)

- L’oral argumentatif en philosophie, Crdp Montpellier, 1999

- Diversifier les formes d’écriture philosophique, Crdp Montpellier, 2000

- L’éveil de la pensée réflexive à l’école primaire, Hachette-Crdp Montpellier, 2001

- La discussion philosophique à l’école primaire – Pratiques, formations, recherches, Crdp Montpellier, 2002

- Nouvelles pratiques philosophiques en classe, enjeux et démarches, Crdp Bretagne, 2002

- Les activités à visée philosophique en classe, l’émergence d’un genre ?, Crdp Bretagne, 2003

- La discussion en éducation et formation, L’Harmattan, 2004 (avec R. Étienne)

- Apprendre à philosopher en discutant : pourquoi et comment ?, De Boeck, Bruxelles, Belgique, 2007

- Perspectives didactiques en philosophie : éclairages théoriques et historiques, pistes pratiques, Lambert-Lucas, Limoges, 2019

- Auteur

- Penser par soi-même, Chronique sociale, Lyon, 2005

- Débattre à partir des mythes à l’école et ailleurs, Chronique sociale, Lyon, 2006

- La littérature en débats : discussions à visée littéraire et philosophique à l’école primaire, Sceren-Crdp Montpellier (avec Y. Soulé et D. Bucheton), 2008

- Nouvelles pratiques philosophiques à l’école et dans la cité – Répondre à la demande scolaire et sociale de philosophie, Chronique Sociale, Lyon, 2012

- La morale, ça se discute, Albin Michel, Paris, 2014

Quelques articles sur la DAP

- Sur l’élaboration d’une didactique de l’apprentissage du philosopher :

- « Contribution à l’élaboration d’une didactique de l’apprentissage du philosopher », Revue française de pédagogie, 1993.

- « Peut-on didactiser l’enseignement philosophique ? », L’enseignement philosophique, 1995.

- « De la philosophie à son enseignement », Savoirs scolaires et didactiques des disciplines (coord. M. Develay), ESF, 1995.

- Dictionnaire de l'Apprentissage du Philosopher et des Nouvelles Pratiques Philosophiques (NPP) ; Cf. le site www.philotozzi.com

- Sur le nouveau paradigme organisateur de l’apprentissage du philosopher :

- « Les pratiques à visée philosophique à l’école primaire : un nouveau paradigme organisateur », Diotime no 24.

- Sur l’approche par compétences en philosophie :

- « Une approche par compétences en philosophie », Diotime no 48.

- Sur l’approche didactique de la conceptualisation dans l’apprentissage du philosopher :

- Étude d’une notion, d’un texte, Crdp Montpellier, 1993

- Sur l’approche didactique de la problématisation dans l’apprentissage du philosopher :

- « Enseigner la problématisation – Apprendre à problématiser », Journées d’études de l’Acireph, 2007.

- Sur la didactique de la lecture et de l’écriture philosophiques :

- « Contribution à la didactique de la lecture et de l’écriture philosophiques », Lecture du texte argumentatif en français et en philosophie, Crdp de Montpellier, 1995

- « Apprendre à écrire philosophiquement », Entre-Vues no 39.

- Sur la discussion à visée philosophique :

- « Place et valeur de la discussion dans les nouvelles pratiques philosophiques », Apprendre à philosopher en discutant : pourquoi et comment ?, De Boeck, 2007

- Sur l’historique de l’émergence de la philosophie avec les enfants en France :

- « Historique de l’émergence de la philosophie avec les enfants en France », Spirale no 35, Lille 3, 2004

- Sur l’interpellation de la philosophie par la philosophie avec les enfants :

- « La philosophie avec les enfants : une interpellation pour la philosophie », La philosophie saisie par l’éducation : actes du colloque des 18 et , dir. Anne-Marie Drouin-Hans, Dijon, CRDP, (coll. du CNDP « Documents, actes et rapports pour l'éducation »), 2005, 2 vol. (ISBN 2-86621-361-0).

- Sur la comparaison de méthodes de philosophie avec les enfants :

- « Comparaison des méthodes de philosophie pour enfants », Diotime no 55, 2012

- « De quelques modèles didactiques de philosophie avec les enfants », Argos, Crdp Amiens.

- Sur le rôle du maître dans une discussion à visée philosophique :

- « Le rôle du maître dans la DVP », Colloque Cerfee Montpellier 3, 2003

- Sur l’observation d’une discussion à visée philosophique

- « Observer une discussion à visée philosophique », Diotime no 54, 2012

- Sur le mythe comme support à une réflexion philosophique :

- « Le mythe comme support à une réflexion philosophique », Diotime no 45, 2010

- Sur le concept de café philo :

- « Café philo : essai de formalisation d’un concept », Diotime no 17 et 18, 2002

- Sur l’atelier philo dans une Université populaire :

- « Entretien sur l’atelier philo à l’Université populaire de Narbonne », Diotime no 28, 2006

- Sur la formation aux nouvelles pratiques philosophiques :

- « Quelle démarche pour la formation aux nouvelles pratiques scolaires à visée philosophique avec les enfants », Diotime no 48, .

- Sur la recherche sur les nouvelles pratiques philosophiques :

- « 20 ans de recherche en didactique de la philosophie (1989-2009) », Diotime no 39, 2008

- Sur les enjeux citoyens et politiques des nouvelles pratiques philosophiques :

- « Éducation à la citoyenneté et philosophie à l’école primaire », Les Cahiers du CERFEE, no 18, Montpellier 3, 2002

- Sur l'ensemble de la recherche de Michel Tozzi :

- I - Témoignage réflexif d'un chercheur et considérations épistémologiques, Diotime 57, .

- II - Approche épistémologique de l'itinéraire, Diotime 58, .

- III - L’apport des concepts didactiques à l’apprentissage de la didactique de l’apprentissage du philosopher, Diotime 59, .

Notes et références

Liens externes

- Site personnel de Michel Tozzi

- Blog du Café Philo de Narbonne(11), créé et animé par Michel Tozzi depuis 1996

- Blog de l'université populaire de la Narbonnaise (Narbonne) http://upsnarbonnaise.unblog.fr]

- Diotime, revue en ligne de didactique de la philosophie

- Membre de la Fondation Valact à Genève et dont Elisa Stitelmann est la présidente