Mercury (vaisseau spatial)

Le véhicule spatial Mercury est le premier véhicule spatial américain à avoir été utilisé pour envoyer un homme dans l'espace. Il est développé dans le cadre du programme Mercury, qui tente de rattraper dans l'urgence l'avance prise par les Soviétiques dans le domaine du vol spatial habité avec le programme Vostok.

.jpg.webp)

| Organisation |

|

|---|---|

| Constructeur |

|

| Type de vaisseau | Véhicule spatial |

| Lanceur | Mercury-Redstone, Atlas |

| Base de lancement | Cape Canaveral |

| Premier vol | 21 août 1959 |

| Nombre de vols | 6 |

| Statut | Retiré du service |

| Version décrite | Mercury-Atlas 6 |

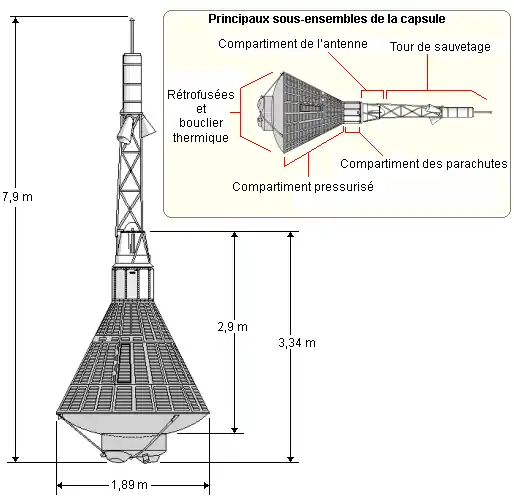

| Hauteur | 3,34 m |

|---|---|

| Diamètre | 1,89 m |

| Masse totale | 1,5 tonne |

| Source énergie | Batteries |

| Atmosphère | Oxygène |

| Atterrissage | En mer |

| Destination | Orbite terrestre basse |

|---|---|

| Équipage | 1 |

| Volume pressurisé | m³ |

| Espace habitable | 1,7 m³ |

| Delta-V | 0 m/s |

| Autonomie | 1 jour |

| Puissance électrique | kWh |

| Type d'écoutille | 2 |

La capsule Mercury est un véhicule spatial de taille et de masse particulièrement réduite (1,5 tonne) car la capacité de lancement des lanceurs américains disponibles à l'époque est faible. De forme conique et conçu pour accueillir un seul astronaute, il est doté de moteurs lui permettant de s'orienter dans l'espace ainsi que de rétrofusées pour sa rentrée atmosphérique. À la base du cône un bouclier thermique constitué d'un matériau ablatif permet au véhicule de résister à la température engendrée par sa rentrée atmosphérique à très grande vitesse dans les couches denses de l'atmosphère terrestre. Une tour de sauvetage située au sommet du véhicule doit permettre d'écarter la capsule Mercury en cas de défaillance du lanceur durant la phase propulsée. Le véhicule Mercury est conçu pour amerrir dans l'océan.

Le premier vol avec équipage a lieu en 1961, après la création de l'agence spatiale américaine de la NASA et son dernier vol a lieu en 1963. Six vols spatiaux habités et 19 vols sans astronaute ont lieu entre 1959 et 1963 : deux vols suborbitaux lancés par un lanceur Mercury-Redstone et quatre vols orbitaux lancés par un lanceur Atlas. Les capacités du véhicule Mercury sont trop limitées pour les missions que la NASA envisage dans la perspective du programme Apollo. Le véhicule Mercury est abandonné à compter de 1964 au profit du véhicule Gemini.

Développement

Un groupe de 35 ingénieurs est réuni en 1955 pour former le Groupe de travail sur l'espace (Space Task Group) dont l'objectif est de définir un cahier des charges techniques pour le premier véhicule spatial habité américain. Celui-ci rédige des spécifications préliminaires pour le véhicule Mercury qui sont envoyées fin à une quarantaine de sociétés et une réunion a lieu début novembre pour un échange d'idées sur la conception du véhicule spatial. Au cours des débats, Maxime Faget précise que toute proposition est recevable dans la mesure où elle porte sur un véhicule sans surface portante, doté de rétrofusées et d'un bouclier thermique de type « puits de chaleur ». Un cahier des charges de 50 pages est envoyé mi-novembre aux 19 sociétés intéressées pour une réponse attendue mi-décembre[1].

Huit sociétés sont qualifiées sur la base de leur proposition technique par le centre de recherche Langley. Début janvier l'État-major de la NASA choisit parmi ces finalistes McDonnell Aircraft pour sa capacité à mener un projet de cette envergure et à son absence d'engagement sur d'autres projets prioritaires (critère qui disqualifie l'autre finaliste Grumman). Le contrat initial signé peu après par la NASA et McDonnell Aircraft prévoit un coût estimé à 18,3 millions de dollars américains auquel s'ajoutent 1,15 million de dollars en honoraires mais il est profondément modifié par la suite : le besoin initial de 12 capsules Mercury identiques devient finalement 20 capsules personnalisées pour chaque mission[2].

Caractéristiques techniques

Pour pouvoir être lancée par les lanceurs américains, à l'époque peu puissants, la capsule Mercury est un véhicule spatial de taille réduite. En partant de la base du véhicule lorsqu'il est posé sur son lanceur, on trouve successivement le compartiment dans lequel sont logés principalement les rétrofusées faisant saillie sur le bouclier thermique en forme de soucoupe qui protège l'arrière de la cabine pressurisée de forme conique. Au sommet de la capsule, on trouve d'abord le compartiment cylindrique des parachutes, puis le compartiment de l'antenne. La capsule est coiffée par la tour de sauvetage qui est larguée en vol.

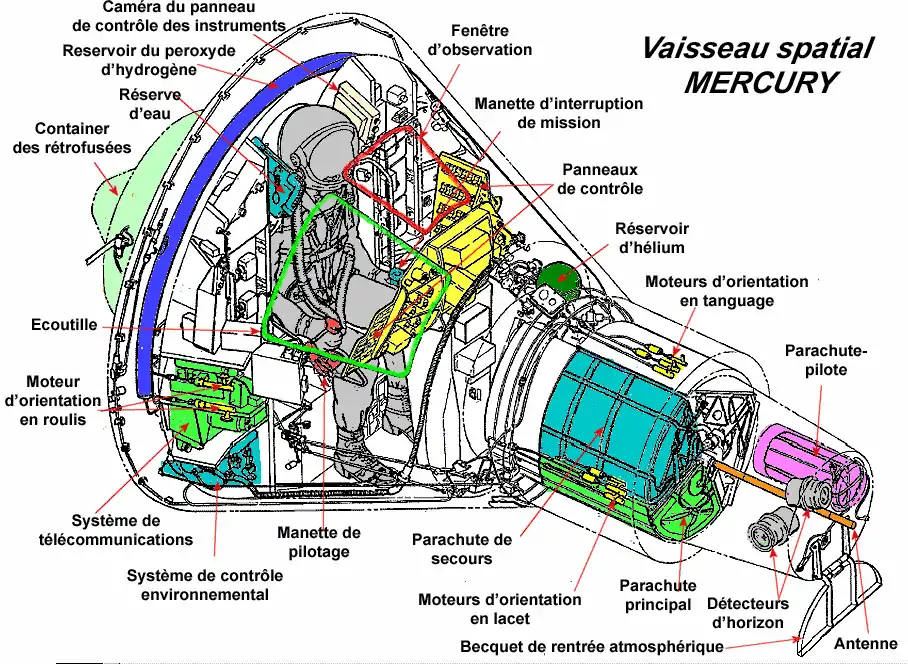

Les dimensions du véhicule, qui pèse 1,5 tonne, ce qui en fait le plus léger emportant un être humain, en 2019, sont calculées au plus juste à partir de la taille de la couchette moulée de l'astronaute (diamètre extérieur maximum de 1,89 mètre à la base du cône). Celui-ci est sanglé les genoux pliés pour mieux résister à l'accélération qui culmine à 11 g durant la rentrée atmosphérique. L'astronaute, qui est adossé à la base du cône, dispose d'un espace pressurisé de 1,7 m³. Face à lui, ainsi qu'à sa droite et à sa gauche, se trouvent les panneaux de contrôle qui lui permettent de surveiller les principaux paramètres de son vaisseau (énergie électrique, fonctionnement des moteurs, environnement) et d'effectuer sa navigation. Dans le prolongement de son bras gauche se trouve la manette d'interruption de mission tandis qu'avec sa main droite il peut modifier manuellement l'orientation du véhicule dans l'espace en utilisant une manette qui contrôle les petits moteurs-fusées de tangage, roulis et lacet[3].

Un hublot d'observation est placé sur le flanc du cône face à l'astronaute mais celui-ci utilise également un périscope qui lui permet d'observer la surface de la Terre pour les calculs de navigation. Avant le lancement, l'astronaute s'installe dans sa couchette en pénétrant par l'écoutille placé à sa droite. Après l'amerrissage, la procédure prévoit que le véhicule soit hélitreuillé avec l'astronaute à bord. S'il doit évacuer le vaisseau avant l'arrivée de l'équipe de récupération, l'astronaute doit utiliser une deuxième écoutille située au sommet du cône car la première située très bas au-dessus de l'eau est facilement submergée comme l'a démontré la perte de la capsule de la mission Mercury-Redstone 4. Le sommet du cône, qui a une forme cylindrique, contient les parachutes principal et de réserve, le parachute-pilote et deux des moteurs d'orientation. Un deuxième compartiment cylindrique situé au-dessus du premier et de diamètre inférieur contient l'antenne utilisée pour les télécommunications, ainsi que des capteurs d'horizon[4].

La structure du véhicule spatial est constituée d'une double coque construite pour l'essentiel en titane : la coque interne et pressurisée et la coque externe chargée d'assurer la protection thermique lors du lancement et surtout durant la rentrée atmosphérique, lorsque le frottement contre les couches denses de l'atmosphère engendre des températures de plusieurs milliers de degrés. Le véhicule pénètre dans l'atmosphère la base du cône en avant. C'est donc cette partie qui supporte les plus fortes contraintes thermiques. Un bouclier thermique constitué d'un matériau ablatif recouvre cette section de la coque[5]. Un ensemble de trois petites rétrofusées de 450 kg de poussée est attaché par des sangles par-dessus le bouclier ; ces rétrofusées sont allumées successivement durant dix secondes pour ralentir le vaisseau afin de déclencher la rentrée dans l'atmosphère. Compte tenu de son importance pour la réussite de la mission, le système est redondant ; la mise à feu d'une seule rétrofusée permet d'effectuer le changement de trajectoire[6].

- Schémas du vaisseau

Une vue en coupe de la capsule Mercury.

Une vue en coupe de la capsule Mercury. Les principaux sous-ensembles et la tour de sauvetage.

Les principaux sous-ensembles et la tour de sauvetage.

La tour de sauvetage

En cas de défaillance du lanceur au décollage ou dans les premières phases du vol, le véhicule doit pouvoir être écarté le plus rapidement possible du lanceur pour lui permettre d'échapper aux conséquences d'une explosion. La tour de sauvetage, conçue par Maxime Faget, est constituée d'un propulseur à propergol solide de 25 tonnes de poussée doté de trois tuyères et monté au sommet d'un échafaudage de poutrelles métalliques lui-même placé au sommet du véhicule Mercury. Si une situation catastrophique est détectée, le système d'interruption de mission active la tour de sauvetage. Le propulseur à poudre est mis à feu durant 1 seconde et arrache la capsule au lanceur pour l'en éloigner. Un deuxième petit propulseur à poudre situé sous le premier de 400 kg de poussée est utilisé pour détacher la tour de sauvetage, une fois que celle-ci a rempli son travail[7] - [8].

Le système peut être déclenché manuellement, soit par l'astronaute, soit par les contrôleurs au sol[9], mais certaines défaillances en vol peuvent conduire à une catastrophe avant que le système d'interruption puisse être déclenché manuellement[10]. Aussi un réseau de capteurs ausculte en permanence au lancement et durant le vol les paramètres de fonctionnement du lanceur et peut déclencher automatiquement la mise à feu de la tour de sauvetage[11]. Les cas de déclenchement automatique sont les suivants :

- modification de l'angle du lanceur par rapport à la trajectoire prévue supérieure à une valeur programmée[12] ;

- vitesse angulaire dans l'un des trois axes excessive[13] ;

- chute de la pression dans la chambre de combustion du moteur-fusée inférieure à un seuil critique[14] ;

- perte de l'alimentation électrique du système de contrôle en vol[15] ;

- perte générale de l'alimentation électrique (y compris du système d'interruption de mission), pouvant être une indication d'un incident majeur[16].

Galerie

Une réplique de la capsule Mercury au musée de l'aérospatiale de Seattle.

Une réplique de la capsule Mercury au musée de l'aérospatiale de Seattle. La capsule de Mercury 8.

La capsule de Mercury 8. Le bouclier thermique de la capsule Mercury 8.

Le bouclier thermique de la capsule Mercury 8. Les panneaux de contrôle de la capsule Mercury 8.

Les panneaux de contrôle de la capsule Mercury 8. La capsule Mercury en cours d'assemblage. La coque assurant la protection thermique n'a pas encore été mise en place.

La capsule Mercury en cours d'assemblage. La coque assurant la protection thermique n'a pas encore été mise en place. La capsule de Mercury 8 avant son lancement.

La capsule de Mercury 8 avant son lancement. L'assemblage de maquettes du véhicule Mercury à l'échelle 1 utilisées pour les vols d'essai.

L'assemblage de maquettes du véhicule Mercury à l'échelle 1 utilisées pour les vols d'essai.

Notes et références

Notes

Références

- (en) This New Ocean: A History of Project Mercury - Calling for a Capsule Contractor .

- (en) This New Ocean: A History of Project Mercury - Awarding the Prime Contract.

- Project Mercury familiarization manuel : Manned satellite capsule p. 1-12.

- Project Mercury familiarization manuel : Manned satellite capsule p. 2-11.

- Project Mercury familiarization manuel : Manned satellite capsule p. 2-4.

- Project Mercury familiarization manuel : Manned satellite capsule p. 8-1.

- Mercury project summary.

- Project Mercury familiarization manuel : Manned satellite capsule p. 6-7.

- The Mercury-Redstone Project, p. 5-10, 5-11, 9-4.

- The Mercury-Redstone Project, p. 5-2, 9-4.

- The Mercury-Redstone Project, p. 5-1, 5-2, 9-4.

- The Mercury-Redstone Project, p. 5-3, 5-6, 5-17, 5-19.

- The Mercury-Redstone Project, p. 5-3, 5-6, 5-17, 5-23.

- The Mercury-Redstone Project, p. 5-3, 5-6.

- The Mercury-Redstone Project, p. 5-3, 5-6, 5-17.

- The Mercury-Redstone Project, p. 5-3, 5-6, 5-10.

Sources

- (en) Loyd S. Swenson Jr., James M. Grimwood, Charles C. Alexander (NASA), This New Ocean : A History of Project Mercury, (lire en ligne)Histoire du programme Mercury avec le recul permis par la date de publication (document NASA n° Special Publication—4201).

- (en) NASA, Mercury project summary including results of the fourth manned orbital flight, (lire en ligne)Compilation de documents traitant des différents aspects du programme Mercury rédigés par chaque spécialiste (document NASA n° Special Publication—45).

- (en) James M. Grimwood (NASA), Projet Mercury a chronology, (lire en ligne)Histoire chronologique du programme Mercury (document NASA n° Special Publication—4001).

- (en) NASA, The Mercury-Redstone project, (lire en ligne [PDF])Synthèse sur le programme de lanceur Mercury-Redstone.

- (en) NASA, Project Mercury familiarization manuel : Manned satellite capsule, (lire en ligne [PDF])Manuel décrivant le vaisseau Mercury (NASA).

- Patrick Maurel, L'escalade du Cosmos, Bordas, .

- (en) Ben Evans, Escaping the bonds of Earth : the fifties and the sixties, Berlin New York Chichester, UK, Springer Published in association with Praxis Pub, coll. « books in space exploration », , 493 p. (ISBN 978-0-387-79093-0, OCLC 261924762, présentation en ligne)Histoire des missions habitées russes et américaines avant le programme Apollo.

Articles connexes

- Programme Mercury

- Atlas

- Mercury-Redstone

- L'Étoffe des héros : film qui relate l'épopée des pilotes du programme Mercury