Meisho zue

Les meisho zue (名所図会, littéralement « livres illustrés de vues célèbres ») sont des livres illustrés décrivant les lieux célèbres (les meisho) du Japon durant la seconde moitié de l’époque d’Edo, fin XVIIIe et première moitié du XIXe siècle. Les lieux y sont décrits par le texte à travers leur histoire, les légendes liées, les sites à visiter, ainsi que par l’illustration qui propose un aperçu fidèle de la topologie. Ces livres illustrés se caractérisent par l’importance de l’image et la volonté de simplicité qui en font des objets destinés au plus grand nombre.

Historique

Le thème littéraire et artistique des meisho (vues célèbres) apparaît longtemps avant les meisho zue, d’abord dans la poésie vers le VIIIe siècle, puis dans la peinture (meisho-e) à l’époque de Heian[1]. L’idée sous-jacente consistait à identifier et exprimer les caractéristiques les plus connues d’un lieu réputé pour sa beauté ou son intérêt, de façon à l’identifier aisément, par symbolisme ou réalisme[2]. Par exemple, les cerisiers en fleur de Yoshino sont associés au printemps et une barrière ceinte d'arbres rougeoyants désigne la barrière de Shirakawa associée à l’automne. Les peintures sont le plus souvent inspirées ou basées sur la poésie waka. Des influences chinoises sont également perceptibles, notamment en rapport aux fangzhi, recueils sur les provinces rédigés par les fonctionnaires dans un but plus administratif que littéraire[3].

À l’époque d’Edo, la paix des Tokugawa permet la démocratisation des loisirs et des voyages. Les guides de voyage ou meisho ki, qui apparaissent au début de l’époque d’Edo, constituent l’ancêtre le plus immédiat des meisho zue[4]. Il y était décrit avec force détails les lieux des grandes villes à visiter, les temples et sanctuaires, les routes ou les contrées du Japon, avec des informations ou anecdotes sur leur histoire, l’origine de leur nom, les légendes associées ou les poèmes qu’ils ont inspirés. Les meisho ki présentaient parfois quelques images en noir et blanc, tel l’Edo meisho ki[5].

Le premier meisho zue est le Miyako meisho zue (littéralement le « Guide illustré de la capitale ») réalisé par le poète Akizato Ritō et le peintre Takahara Shunchōsai portant sur Kyoto et ses alentours et publié en 1780[4]. Dans ces six volumes (kan), de nombreux lieux sont dotés d’une illustration en noir et blanc, tandis que les textes descriptifs restent proches de meisho ki en traitant de l’histoire, des contes et des poèmes associés[6]. Malgré les craintes initiales de l’éditeur, le succès immédiat — le premier tirage de 4 000 exemplaires s'écoule rapidement — ouvre la porte à de futures productions[7].

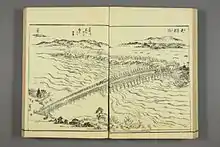

La production de meisho zue est très soutenue par la suite, et si les premiers meisho zue concernent surtout Kyoto et sa région, ils ne tardent pas à prendre pour sujet la capitale des Tokugawa, Edo (Tokyo), centre économique et culturel moderne. Parmi les plus connus figurent le Yamato meisho zue (1791) sur la province de Yamato, le Ise sangū meisho zue (1797) sur le pèlerinage d’Ise, le Tōkaidō meisho zue (1797) sur la route du Tōkaidō, ou l’Edo meisho zue (1836) sur Edo[4] - [8]. D’autres guides prenaient pour thèmes les chemins de pèlerinage, comme le Konpura sankei meisho zue (1846)[9] ou bien le Shikoku henro meisho zue (1800) qui indique tant les lieux de pèlerinages de Shikoku que les endroits où se reposer et se divertir[10]. Les derniers meisho zue mettent encore plus l’accent sur la qualité artistique des illustrations, recourant à des techniques de gravure à plusieurs niveaux de gris plus élaborées[11].

Caractéristiques : les meisho à l’époque d’Edo

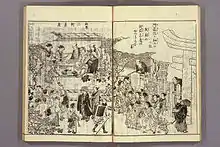

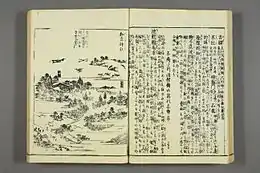

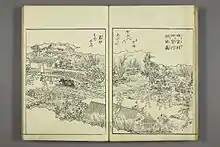

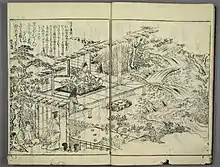

Les meisho zue, à la fois livres illustrés de paysages et véritables guides de voyage, se démarquent des meisho ki par la volonté d’objectivité et de fidélité aux lieux réels, par la vulgarisation pour le plus grand nombre, ainsi que par l’abondance et l’importance des illustrations, souvent en pleine page[11]. Les meisho zue se composent de plusieurs volumes à la mise en forme similaire. Le texte est organisé en entrées successives consacrées à un lieu, là où les écrits antérieurs étaient plutôt rédigés à la façon d’un récit ou journal de voyage[8] - [3] ; les meisho sont classés par l’éditeur de façon à former un itinéraire de proche en proche, modulo quelques détours, zigzag ou impasses inévitables[12]. Les guides les plus volumineux comme l’Edo meisho zue ou le Kii no kuni meisho zue peuvent regrouper plus de mille sites[13]. Les illustrations, généralement en noir et blanc ou niveaux de gris dans les tirages communs, sont de style réaliste, offrant un aperçu documentaire sur la topologie des lieux, et respectent pour les paysages la composition japonaise traditionnelle, c’est-à-dire des vues lointaines dont le point de vue se situe en hauteur (perspective dite à « vol d’oiseau »)[11] - [14]. Les motifs picturaux les plus récurrents sont les temples et sanctuaires, les paysages, les routes et surtout l’omniprésence de l’humain, peignant la vie quotidienne de toutes les classes sociales ou bien des événements particuliers comme les festivals[15]. La collaboration de nombreux peintres, notamment de l’ukiyo-e, explique la diversité de styles présente dans ces guides[8] - [4].

La première fonction des meisho zue est de divertir et émerveiller par des scènes de villes ou de paysages lointains et inconnus : il s’agissait de « faire voyager le lecteur en esprit[16] ». Cette fonction correspond bien à la culture populaire qui se développe à l’époque d’Edo où les classes moyennes bourgeoises et marchandes (les chōnin) recherchent des loisirs nouveaux. Les meisho zue répondent à ces attentes par un équilibre entre textes et illustrations dont le sujet est immédiatement compréhensible par le lecteur, une sorte de poésie mise en image pour le plus grand nombre[17]. Pour V. Béranger, le succès des meisho zue tient surtout à l’effort de vulgarisation et de simplification des œuvres classiques pour tous, bien qu’ils demeuraient des ouvrages coûteux et imposants composés de nombreux volumes[11]. Effectivement, le public semble avoir été très large, enfants, adultes, hommes, femmes, gens du peuple, personnes instruites ou samouraïs, et les guides pouvaient être loués ou empruntés[18]. Le lien avec la poésie et la littérature reste présent, surtout dans les premières œuvres portant sur la région de Kyoto où la tradition des meisho est plus ancienne[11].

La seconde fonction des meisho zue est essentiellement touristique et commerciale. À l’époque d’Edo, les routes sont plus fréquentées qu’auparavant et se développent tant les voyages d’affaires que les voyages touristiques dans les grandes villes, Edo en tête[9]. Il est difficile de nos jours d’en évaluer la fréquence ou les classes sociales pouvant voyager, mais les Japonais s’y intéressaient sans nul doute[19]. Ainsi, ces guides illustrés ne dédaignent pas de donner des détails commerciaux sur les boutiques, les bons restaurants, les maisons de thé et autres établissements du genre[20] - [21]. À l’apogée du succès des meisho zue aux alentours de 1812, ces derniers sont généralement classés comme livres à visée commerciale[11]. En cela, ils s’écartent fondamentalement des meisho traditionnels dans la poésie waka et la peinture yamato-e de la cour de Heian, où les lieux étaient choisis pour leur force d’évocation poétique et émotionnelle, associée à un ensemble de conventions et stéréotypes (utamakura) permettant de les identifier[22]. Au contraire, dans plusieurs meisho zue, de nombreux lieux ne sont choisis que pour leur intérêt historique, topographique ou touristique et sont inédits dans la poésie[23], notamment à Edo (Tokyo) où la tradition des vues célèbres est moins ancienne[11] - [24]. Cette évolution reflète « un goût pour l’observation empirique au XIXe siècle et la maturité d’Edo comme centre urbain[25] ».

Influences

Les meisho zue ont notablement influencé les grands artistes paysagistes de l’ukiyo-e comme Hokusai et Hiroshige, pour la fidélité topologique et le choix des lieux[26] - [4]. Ces deux artistes réalisent en effet nombre de séries d’estampes sur les vues célèbres du Japon (meisho-e), dont les plus connues demeurent les Trente-six Vues du mont Fuji, les Cinquante-trois Stations du Tōkaidō ou les Soixante-neuf Stations du Kiso Kaidō. D’une part, ces artistes composent certaines scènes d’après les illustrations trouvées dans les meisho zue, sans se rendre sur place. Dans les Vues des sites célèbres des soixante et quelques provinces du Japon (Rokujūyoshū meisho zue), Hiroshige prend ainsi pour modèles au moins neuf meisho zue différents afin de représenter des scènes de toutes les contrées du Japon qu’il n’a pour certaines jamais visitées[26] ; Hokusai fait de même pour ses Chie no umi (Mille Images de l’océan)[11]. D’autre part, comme noté ci-dessus, les nouveautés apportées dans le choix des vues célèbres se retrouvent également dans les séries d’estampes, comme les Cent vues d'Edo de Hiroshige où environ un tiers des lieux d'Edo représentés sont inédits ou rares dans la tradition[27].

L’influence des meisho zue se retrouve également dans la littérature de voyage de l’époque ; le Tōkaidō meisho zue a par exemple inspiré Jippensha Ikku pour la rédaction de son Tōkaidōchū Hizakurige (1802-1822)[28].

Tout comme les peintures et estampes ukiyo-e, les meisho zue connurent un certain engouement dans les milieux artistiques occidentaux (japonisme) ; quelques collections y sont en partie consacrées, comme celles d’Auguste Lesouëf ou de Philippe Burty, tandis que des guides sont utilisés comme cadeaux diplomatiques ou sources primaires pour les recueils géographiques ou culturels sur le Japon[11]. De nos jours, l’étude des meisho zue présente un intérêt historiographique à travers la mise en scène de la vie quotidienne rurale et surtout citadine ainsi que de la culture et les coutumes de l’époque d’Edo[29]. L’Edo meisho zue offre par exemple un aperçu vivant des coutumes, festivals, activités quotidiennes de la capitale des Tokugawa[30].

Références

- (en) Ewa Machotka, Visual Genesis of Japanese National Identity : Hokusai’s Hyakunin isshu, Bruxelle, Peter Lang, , 256 p. (ISBN 978-90-5201-482-1, lire en ligne), p. 192-193.

- (en) Susan Jean Zitterbart, Kumano Mandara: Portraits, power, and lineage in medieval Japan, ProQuest, université de Pittsburgh, (ISBN 978-0-549-89732-3, lire en ligne), p. 47-48.

- (en) Paul Waley, Japanese Capitals in Historical Perspective : Place, Power and Memory in Kyoto, Edo and Tokyo, Psychology Press, , 417 p. (ISBN 978-0-7007-1409-4, lire en ligne), p. 155-156.

- Iwao et Iyanaga 2002, tome 2, p. 1785-1786.

- (en) Matthi Forrer, « Toto/Tokyo », dans Urban Symbolism, vol. 8, Brill, coll. « Studies in Human Society », (ISBN 9789004098558), p. 178-180.

- Goree 2010, p. 1.

- Umesao Tadao, « Keynote Address: Tourism as a Phenomenon of Civilization », Senri Ethnological Studies, no 38, , p. 1-9 (ISSN 0387-6004, lire en ligne).

- Traganou 2004, p. 111-112.

- Nishiyama 1997, p. 107-108.

- (en) Ian Reader, Making Pilgrimages : Meaning And Practice in Shikoku, University of Hawaii Press, , 350 p. (ISBN 978-0-8248-2907-0, lire en ligne), p. 131.

- Véronique Béranger, « Les recueils illustrés de lieux célèbres (meisho zue), objets de collection », Ebisu, no 29, , p. 81-113 (lire en ligne).

- Goree 2010, p. 58-59.

- Goree 2010, p. 24.

- (en) James King, Beyond the Great Wave : The Japanese Landscape Print, 1727-1960, Berne, Peter Lang, , 232 p. (ISBN 978-3-0343-0317-0, lire en ligne), p. 65.

- Goree 2010, p. 149.

- Goree 2010, p. 118.

- Goree 2010, p. 102-103.

- Goree 2010, p. 127-129, 139.

- Goree 2010, p. 107-110.

- Goree 2010, p. 219.

- (en) Laura Nenzi, « Cultured Travelers and Consumer Tourists in Edo-Period Sagami », Monumenta Nipponica, vol. 59, no 3, , p. 285-319 (lire en ligne).

- (en) Edward Kamens, Utamakura, Allusion, and Intertextuality in Traditional Japanese Poetry, Yale University Press, , 324 p. (ISBN 978-0-300-06808-5, lire en ligne), p. 1-5.

- Nishiyama 1997, p. 80.

- « Les recueils illustrés de lieux célèbres (meisho zue), objets de collection », Ebisu, no 29, , p. 81-113.

- (en) « Research: Hiroshige’s One Hundread Famous Views of Edo: Famous Places of Edo », Brooklyn Museum (consulté le ).

- Goree 2010, p. 137-138.

- Henry D. Smith (trad. Dominique Le Bourg), Cent vues célèbres d'Edo par Hiroshige, Hazan, (ISBN 2-85025-126-8 (édité erroné), BNF 34978589), p. 9-10.

- Vaporis 1994, p. 234.

- Goree 2010, p. 12-13.

- Iwao et Iyanaga 2002, tome 1, p. 506-507.

Annexes

Bibliographie

- Véronique Béranger, « Les recueils illustrés de lieux célèbres (meisho zue), objets de collection », Ebisu, no 29, , p. 81-113 (lire en ligne).

- (en) David G. Chibbett, The History of Japanese Printing and Book Illustration, Kodansha International, , 264 p. (ISBN 978-0-87011-288-1).

- (en) Robert Dale Goree (thèse), Fantasies of the Real : Meisho zue in early modern Japan, université Yale, .

- Seiichi Iwao et Teizo Iyanaga, Dictionnaire historique du Japon, Maisonneuve et Larose, , 2993 p. (ISBN 978-2-7068-1633-8).

- (en) Laura Nenzi, « Cultured Travelers and Consumer Tourists in Edo-Period Sagami », Monumenta Nipponica, vol. 59, no 3, , p. 285-319 (lire en ligne).

- (en) Matsunosuke Nishiyama (trad. Gerald Groemer), Edo Culture: Daily Life and Diversions in Urban Japan, 1600-1868, University of Hawaii Press, , 309 p. (ISBN 978-0-8248-1850-0, lire en ligne).

- (en) Mark H. Sandler, « The Traveler’s Way: Illustrated Guidebooks of Edo Japan », Asian art, vol. 5, no 2, , p. 30-55 (ISSN 0894-234X).

- (en) Jilly Traganou, The Tokaido Road: Travelling and Representation in Edo and Meiji Japan, Psychology Press, , 270 p. (ISBN 978-0-415-31091-8, lire en ligne).

- (en) Constantine Nomikos Vaporis, Breaking Barriers : Travel and the State in Early Modern Japan, Harvard University Asia Center, , 372 p. (ISBN 978-0-674-08107-9, lire en ligne).

Lien externe

- (ja) « Répertoire de meisho zue », sur www.wul.waseda.ac.jp, Université Waseda (consulté le ).