Maroni (fleuve)

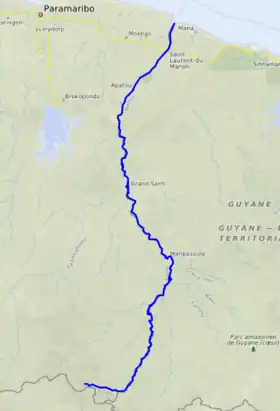

Le Maroni (néerlandais : Marowijne) est un fleuve d'Amérique du Sud. Sous le nom d'Itany, il prend sa source près du massif du Mitaraka, et devient la Lawa lors de sa confluence avec l'Inini et enfin Maroni lors de sa réunion à Grand-Santi avec la rivière Tapanahoni. Il fait partiellement office de frontière entre le Suriname à l'ouest et la Guyane française à l'est.

| le Maroni l'Itany, la Lawa | |

Estuaire du fleuve. | |

Cours du Maroni | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 611,7 km [1] |

| Bassin | 65 830 km2 |

| Bassin collecteur | Maroni |

| Débit moyen | 1 700 m3/s |

| Régime | pluvial équatorial |

| Cours | |

| Source | Massif du Mitaraka |

| · Localisation | Suriname |

| · Coordonnées | 2° 34′ 49″ N, 54° 57′ 27″ O |

| Embouchure | l'océan Atlantique |

| · Altitude | 0 m |

| · Coordonnées | 5° 44′ 38″ N, 53° 58′ 08″ O |

| Géographie | |

| Principaux affluents | |

| · Rive gauche | Tapanahoni, Oelemari, Litani |

| · Rive droite | Inini |

| Pays traversés | |

| Départements | Guyane |

| Districts | Marowijne, Sipaliwini |

| Régions traversées | |

| Principales localités | Saint-Laurent-du-Maroni, Albina, Grand-Santi, Cottica, Benzdorp, Anapaike |

| Sources : SANDRE:« 5---0000 », Géoportail, OpenStreetMap | |

.jpg.webp)

._Parc_Amazonien_de_la_Guyane._Fleuve_Maroni._1_(20).jpg.webp)

Géographie

Le Maroni fait partie du réseau hydrographique très dense et chevelu de la Guyane française caractéristique des régions équatoriales. Les principaux cours de cette région prennent leur source dans l'intérieur des terres soit au niveau des hauteurs qui occupent le centre de la Guyane française soit dans la pénéplaine méridionale située au sud de ces hauteurs. Ces cours d'eau vont du sud vers le nord en se jetant dans l'Océan Atlantique.

Le Maroni, est le plus long des cours de la Guyane français avec une longueur de 611,7 km[1], le fleuve et ses îlots étant partagés entre la France et le Suriname, la ligne médiane de son cours fait office de frontière entre la Guyane et le Suriname jusqu'à son embouchure commune avec le fleuve Mana. La frontière entre la France et le Suriname est fixée sur la ligne médiane du fleuve entre l'île Stoelmans (surinamaise) et l'île Portal (française) par une convention du et présumée sur la ligne médiane en amont et en aval en vertu des actes de Barcelone de 1921 en l'absence d'accord de délimitation ratifié entre les deux États riverains. Dans la partie amont du cours du fleuve, le tracé de la frontière est encore contesté au début du XXIe siècle[2].

._Parc_Amazonien_de_la_Guyane._Fleuve_Maroni._1_(15).jpg.webp)

.

Plusieurs îles et de nombreux rapides, appelés « sauts » en Guyane, jalonnent son cours. On dénombre environ quatre-vingt-dix (90) sauts.

Communes arrosées

De l'embouchure au Lawa guyanais, le Maroni traverse les communes suivantes :

Côté Guyane

Cette partie de la Guyane le long du fleuve, couverte d'une forêt épaisse, dépourvue d'infrastructures de transport et disposant de ressources naturelles limitées est très peu peuplée. La commune la plus peuplée sur la rive droite du Moroni (côté Guyane française) est Saint-Laurent-du-Maroni (environ 50 000 habitants en 2021) située au fond de l'estuaire. Les autres communes sont Awala-Yalimapo (située à l'embouchure) puis en s'éloignant vers l'aval à partir de Saint-Laurent-du-Maroni en aval : Apatou Mana, Grand-Santi, Papaichton, Maripasoula[1]

Côté Suriname

Les communes du Suriname sur la rive gauche du Moroni sont Albina, Cottica, Anapaike, Langatabiki

Sauts

Les sauts s’appellent des soula en langue locale. Les principaux sauts sont Hermina Soula, Goodou Kampou Soula, Makou Soula, Toou Soula.

Îles du Maroni

L'estuaire du Maroni comporte plusieurs îles.

Du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, les principales îles sont :

Du côté de la ville d'Albina au Suriname, les principales îles sont :

- Aroeaba Noord

- Aroeaba Tabbetje

- Aroeaba Oost

- Aroeaba Zuid

Affluents

- Rive droite

Le cours inférieur du Maroni est formé par le Lawa dans lesquels se jettent le Tampok et l'Alitani. En aval de Grand-Santi, les deux principaux affluents sur la rive droite du Moroni sont le Tapanahoni (rg[note 1]) au Suriname et la rivière Abounamy (rd) en France[3].

Hydrologie

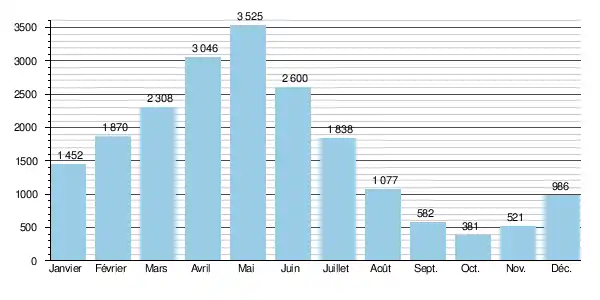

Le régime hydrologique est un pluvial équatorial type Af selon la classification de Koppen. Il est caractérisé par une pluviométrie très importante (entre 1 750 et 3 000 millimètres par an sur le bassin versant du Moroni) et marqué par quatre saisons : la petite saison des pluies de mi-novembre à mi-février, le petit été de mars, la saison des pluies d'avril à mi-juin et la saison sèche de mi-aout à mi-novembre. Le pic pluviométrique se situe vers avril et juin[4].

La surface du bassin versant du Maroni est de 60 930 km2 mesuré à Langa Tabiki c'est-à-dire à près de 100 kilomètres de l'embouchure du fleuve car plus en aval son débit est influencé par la marée[5]. Le débit moyen y est de 1 682 m3/s. Le Maroni présente une période de hautes eaux au printemps et une période de basses eaux en automne. Les hautes eaux du printemps sont dues aux fortes pluies qui s'abattent sur la totalité du bassin versant du Maroni à cette période de l'année. Les précipitations varient en effet du simple au triple entre le mois d'octobre qui est le plus sec et le mois de mai qui est le plus arrosé.

La lame d'eau écoulée dans son bassin versant annuellement s'élève de ce fait à 870 mm, une valeur élevée très supérieure à celle des fleuves de France métropolitaine mais inférieure à celle des fleuves tropicaux sud-américains que sont l'Amazone (1 197 mm) et l'Orénoque (1 031 mm). Le débit spécifique du Moroni est de 27,6 l/s/km2 de bassin. Le débit maximum mensuel mesuré sur une période de 47 années est de 5 450 m3/s et le débit minimum est de 54 m3/s[6].

Aménagements

Il n'existe aucun pont franchissant le fleuve. À Saint-Laurent-du-Maroni, un bac permet de franchir le fleuve pour passer au Suriname. Il n'existe aucun barrage sur le fleuve et ses affluents.

Activités économiques

Tout au long de son cours se succèdent villages Bushinengué (Boni, Djukas, Paramaccans, Saramacas) et Amérindiens (Lokonos, Kali'nas, Wayanas, Tekos). Pour ces communautés situées à l'intérieur de la Guyane française le Maroni est une voie de communication essentielle. En l'absence de voie de communication routière la pirogue constitue le principal moyen de transport de la région. Au départ de Saint-Laurent-du-Maroni plusieurs sociétés, basées à Saint-Laurent, proposent leurs services pour le transport fluvial, tant du fret que des passagers, sur le Maroni, toutefois sans lignes régulières[8]. Les pirogues du Maroni se comptent par centaines. Elles restent le seul moyen de transport pour les riverains du fleuve. Les Amérindiens naviguent uniquement dans l'estuaire sur des pirogues larges et se terminant par une haute étrave. Les Bushinenge, population issue des anciens esclaves du Surinam, construisent des pirogues adaptées au passage des rapides. Étroites et longues, elles possèdent des extrémités curvilignes. Il est à noter que les pirogues à moteur et les canots-pagaies sont ornés d'entrelacs appelés tembé et de décorations d'inspiration moderne[9].

Surveillance

Le Maroni étant un fleuve frontalier, et la Guyane étant sujet à l'orpaillage, son contrôle militaire est assuré par un détachement du 9e régiment d'infanterie de marine de l'armée française, stationné à Saint-Jean-du-Maroni et qui dispose de pirogues pour remonter le Maroni et franchir les sauts.

Notes et références

Notes

- Abréviations : rd pour rive droite et rg pour rive gauche.

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Maroni (5---0000) » (consulté le ).

- Patrick Blancodini, « La frontière Suriname – Guyane française : géopolitique d’un tracé qui reste à fixer », sur Géoconfluences, (consulté le ).

- Pierre Dupont-Gonin, La Guyane française, le pays, les hommes, ses problèmes et son avenir., Genève, Paris, Droz, , 279 p. (lire en ligne), page 19.

- Atlas illustré de la Guyane, p. 47-50

- paysages de Guyane, « Séquence : Langa Tabiki » (consulté le ).

- Atlas illustré de la Guyane, p. 39

- Le Maroni à Langa Tabiki.

- transport fluvial à Saint Laurent du Maroni

- Les pirogues du Maroni

Bibliographie

- sous la direction de Jacques Barret, Atlas illustré de la Guyane, Institut de recherche pour le développement, , 218 p. (ISBN 2-7099-1471-9)

- C.F.A. Bruijning und J. Voorhoeve (Ed.): Encyclopedie van Suriname. Amsterdam & Brussels (1977) B.V. Uitgeversmaatschappij Argus Elsevier, p. 256, 396-397 (ISBN 90-10-01842-3). (nl)

Voir aussi

- Géographie de la Guyane

- Saint-Laurent-du-Maroni

- le Tapanahoni

- la rivière Abounamy

- l'Inini

- le Litani

- liste des cours d'eau de Guyane

Liens externes

- Ressource relative à la géographie :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Fleuves de Guyane