Maison Vaucanson

Hôtel d'Ornacieux

| Type |

Habitation |

|---|---|

| Construction |

XVIIe siècle |

| Propriétaire |

Privé |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune | |

| Adresse |

| Coordonnées |

45° 11′ 37″ N, 5° 43′ 53″ E |

|---|

|

|

La maison Vaucanson, également connue sous le nom d'hôtel d'Ornacieux, famille à l'origine de l'édifice, est un monument historique, situé au 8, rue Chenoise, dans le centre piétonnier du quartier Notre-Dame de Grenoble.

Édifiée durant la seconde moitié du XVIIe siècle, elle est habitée brièvement au début du XVIIIe siècle (1717) par l'ingénieur Jacques Vaucanson, natif de Grenoble, qui lui donne son nom.

Situation et accès

Situation

Cet édifice est situé au début de la rue Chenoise, au cœur du centre ancien de la ville de Grenoble, à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Grenoble.

À pied

L'entrée du bâtiment, installé dans la zone piétonne du centre-ville, est accessible aux passants depuis n'importe quel point de l'agglomération. Il s'agit cependant d'une propriété privée ouverte au public en journée.

Historique

Située entre le Parlement du Dauphiné et l'évêché, la maison est acquise le 18 juillet 1632 d'une Dame Rossignol, veuve du noble Pierre Romme, avocat originaire du milanais, par Claudine de Chissé[1], veuve de Félix II de la Croix, baron de Chevrières, conseiller du roi et maître des requêtes ordinaire à l'hôtel du Roi. La famille de Chissé est une famille originaire de Sallanches dont sont issus tous les évêques de Grenoble entre 1337 et 1450. Le beau-père de Claudine de Chissé, Jean de La Croix de Chevrières, seigneur d'Ornacieux, et de Pizançon, président à mortier du Parlement du Dauphiné, est lui-même évêque de Grenoble à son veuvage en 1607 jusqu'en 1619.

L'hôtel particulier est construit par le fils de Claudine de Chissé et de Félix II de la Croix de Chevrières, Jean III de La Croix de Chevrières, marquis d'Ornacieux (d'où le nom d'"Hôtel d'Ornacieux"), qui est également président à mortier du Parlement du Dauphiné. Il épouse en 1642 Marie de Sayve, héritière de Jacques de Sayve, conseiller du roi en ses conseils d'État et privé, président à mortier au parlement de Dijon, qui possédait une propriété voisine rue Chenoise. En raison de sa proximité avec le Parlement du Dauphiné, la rue Chenoise devient alors le "lieu de résidence privilégiée de gens de robe (parlementaires, greffiers,...) que côtoyaient marchands et artisans"[2]. Cette rue, importante pour les voyageurs, permettait de rejoindre la porte Viennoise[2].

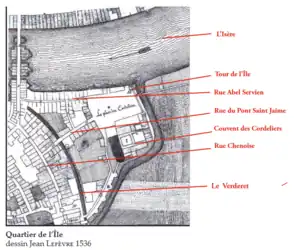

L'hôtel se situe le long du Verderet, une rivière parallèle à la rue Chenoise [3]qui traverse alors l'est de Grenoble avant de se jeter dans l'Isère au port de la Madeleine devant le Couvent de la Madeleine (actuelle place de Bérulle)[3], à proximité de la Tour de Sassenage, construite rue du Pont-Saint-Jaime de l’autre côté du Verderet par la famille Chaulnais (d'où le nom de Chenoise). Elle donne à l'arrière sur l'aumônerie Notre Dame créée par Aymond de Chissé - qui deviendra l'Hôpital Notre-Dame (actuel Evéché de Grenoble). La rue Chenoise est parallèle au tracé de l'ancienne voie romaine le long du mur d'enceinte de Cularo. L’arrière de la maison après le Verderet est alors composée essentiellement de potagers et vergers du quartier de l'île.

La partie du fond de la cour, qui date d'au moins 1605, repose "sur un large pilier de bois rond lui servant de base" car les terrains sont marécageux. Cette partie sert ensuite d’écurie[4].

Le parcellaire noble de 1642 de la ville de Grenoble atteste que le "noble Jean de la Croix, seigneur de Chevrières, conseiller du Roy de la cour" a édifié rue Chenoise un "nouveau bâtiment" à l'emplacement d'une "grande maison" acquise "du sieur Romme derrière dedit bâtiment un pont sur le ruisseau Verderet"[5]. Ces immeubles de la rue Chenoise possédaient en général des boutiques ou des ateliers en rez-de-chaussée mais gardaient des jardins dans les cours assez vaste.

Les propriétaires des maisons voisines sont alors Francis Perrin, procureur, M. de Sautereau, conseiller à la cour, seigneur de Chasse - dont la belle demeure existe encore au 10 de la rue Chenoise[6] - ou encore le président de Vaux (hôtel de Vaux)[7] et la Dame de Morges[8]. Au bout de la rue du Pont-Saint-James, au 4 de l'actuelle rue Abel Servien sera également édifié près de l'Arsenal l'hôtel de Pisançon, famille cousine des La Croix de Chevrières d'Ornacieux de Sayve.

Le parcellaire noble du 1700 confirme qu'une "maison avec bassecour sise rue Chenoise à partir des numéros 90-91-92-93 de l'ancien parcellaire, divisée entre [M. Pierre Félix de la Croix de Chevrières, seigneur comte de St Vallier] et M. le Procureur général [du Parlement du Dauphiné] Vidau[9] et dame Antoinette Vidau, veuve de M. le Président"[10].

Passage de Jacques Vaucanson comme locataire (1717)

Jacques Vaucanson, créateur des premiers automates, y séjourne à l'âge de 8 ans comme simple locataire après la mort de son père en 1717[11].

En 1794, sous la Révolution, alors que la rue Chenoise porte brièvement (jusqu'en 1800) le nom de rue Vaucanson, une plaque est apposée sur l'immeuble à l'emplacement du blason des La Croix de Chevrières[12] - [13] portant l’inscription suivante :

« A la mémoire de Vaucanson Jacques, né dans cette maison le 24 février 1709 »[14].

Cette plaque est apposée sur le fronton sur l'ancien blason sculpté de la famille de la Croix de Chevrières[15]. Jacques Vaucanson n’est pourtant pas né dans cette maison, mais, dans une rue à proximité, au no 3 de la rue Brocherie. Cette plaque est retirée lors de la rénovation de l'immeuble[16].

Mais encore aujourd'hui, comme en témoigne la plaque apposée par les monuments historiques[17], le bâtiment conserve le nom de « maison Vaucanson ».

Embellissement de l'hôtel d'Ornacieux au XVIIIe siècle

Différents travaux et embellissements donnent à l'hôtel d'Ornacieux l'ampleur d'une villa romaine[14]. C'est vers 1760, qu'est construit le grand escalier d'honneur à loggia, fréquent dans le Languedoc et en Savoie, d'influence italienne, avec ses arcades extérieures et sa rampe à balustres avec une belle ouverture en arrondi à chaque palier[8].

C'est à cette même époque, en 1764, que le président à mortier Joseph Arthus de La Croix de Sayve d’Ornacieux (1713-1800) s'installe dans un autre hôtel particulier, également appelé « Hôtel d'Ornacieux »[18], rue Neuve (future rue Voltaire)[19], à côté de l'hôtel de la première présidence. Le président d'Ornacieux a épousé en 1744 Anne Pupil de Mions. Leur fils Barthélemy Arthus, dit comte de Sayve (1746 - 1821), avocat général puis président à mortier du Parlement du Dauphiné, est-il le dernier d'Ornacieux à occuper l'hôtel du 8 rue Chenoise? La famille d'Ornacieux a un lien du sang[20] avec Jean-Jacques Vidaud de La Tour, avocat général puis premier président du Parlement du Dauphiné (1771) lors de la mise en œuvre de la réforme Maupéou mettant en cause les prérogatives et suspendant les parlements[21].

Suite à l'échec de cette réforme et le rétablissement des parlements en 1775, ces « revenants » sont toujours influents - le président d’Ornacieux assure même l’intérim de la première présidence avant d’être destinataire de lettres de cachet du roi l’intimant de se rendre à Versailles en avril 1776[22] malgré son état de santé défaillant[23]. Redevient alors premier président Amable-Pierre-Thomas de Bérulle (1725-1797) puis, à partir de 1785, de son fils Albert de Bérulle, acteur de la journée des Tuiles le 7 juin 1788 qui se déroule notamment devant l'hôtel de la première présidence[24]. La rue Chenoise fait d’ailleurs partie des rues illuminées en l'honneur des parlementaires le 20 octobre 1788 (voir carte).

Peu avant la Révolution, la maison passe dans la famille de Bourcet de La Saigne. Elle appartient à Victoire de Bourcet, fille de Jean Bourcet de la Saigne[25], un colonel d'infanterie mort en 1771 qui joue un rôle dans la réalisation de la carte des Alpes par son frère Pierre Joseph de Bourcet, et de Marguerite-Victoire Lovat. Victoire de Bourcet[26] épouse en 1770 Pierre Louis Henry de Baratier, capitaine d'infanterie qui devient propriétaire de la maison par un acte de vente du 18 avril 1784[10].

Vie sociale de la maison

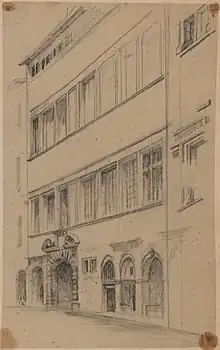

._Dessin_de_Dessin_de_Diodore_Rahoult.png.webp)

L'hôtel d'Ornacieux, composé de deux corps de logis, comme c'est toujours le cas (côté rue et côté jardin), bénéficie d'une cour d'un jardin qui prend place sur l'emplacement de l'ancienne rivière du Verderet, - canalisée et enterrée à la fin du XIXe siècle en raison de son insalubrité[27]. Initialement la maison est aussi dotée, sur le Verderet, d'un pont et d'une petite pêcherie ainsi que d'écuries et de cuisines[28]. La maison connaît "une vie grouillante, tout un côté de l’immeuble sur deux étages, dominé par la tour d’escaliers carrés, était occupé par écurie, remises et domesticité"[8]. Elle est représentée avec des servantes lors de l'inondation de Grenoble le 2 novembre 1859[29] par un dessin de Diodore Rahoult (gravure de Dardelet) dans une réédition de 1860 du Grenoblo malhérou[30].

Certains[31] affirment que c'est dans cette maison du 8 rue Chenoise que le jeune Henri Beyle, futur Stendhal, aurait eu sa première aventure amoureuse en venant rejoindre au 3e étage, Victorine Bigillion grâce la complicité d'une servante[32]. La jeune fille reste toujours fidèle à son grand homme, car elle meurt seule et très âgée[33]. Pourtant cette demeure des Bigillion est plus souvent située par plusieurs sources au 18, rue Chenoise[34] - [35].

Classement aux monuments historiques et rénovation

L'ensemble (portail et escalier à balustre en pierre) est inscrit aux titre des Monuments Historiques le 4 novembre 1983[36], peu après sa rénovation par la mairie de Grenoble dans le cadre d'une opération de réhabilitation des quartiers anciens[37]. Il était alors très dégradé[38] et occupé par des familles populaires principalement issues de l'immigration italienne[39]. Depuis le principal propriétaire est le bailleur social Actis. L'immeuble héberge notamment l'association Amel - Humacoop[40].

En 2020, la fin des travaux de restauration qui ont permis de rénover la façade de l'édifice, les cours intérieures avec les volutes, de style Louis XIII ainsi que le portail en pierres bicolores est terminé[41]. La même année, des visites organisées sont mises en place à l'occasion des journées européennes du patrimoine[42].

Depuis quelques années, le festival Voix aux fenêtres se déroule régulièrement dans la cour du 8 et du 10 rue Chenoise[43].

Description

La façade sur rue, a conservé son portail Louis XIII en pierre bicolore à bossages et fronton brisé. Au-delà de ce portail monumental, un passage permet d'accéder à la cour, autour de laquelle s'organisent les logis principaux et les loggias qui les relient, inspirées de l'architecture italienne.

Sur la façade, au niveau du dernier étage, apparaît dans une niche une "Vierge archaïque"[31].

À l'arrière des larges ouvertures en anse de panier des galeries avec un très bel escalier orné de balustres de pierre qui en occupe le côté donnant ainsi un aspect très majestueux. Les galeries de la façade opposée ont été partiellement obturées au XIXe siècle, cassant la symétrie des loggias mise en place au XVIIe siècle[44].

Références

- Marie-Henriette Foix, « La rue Chenoise ses richesses patrimoniales et architecturales » [PDF], sur Patrimoine et Développement du Grand Grenoble,

- Patrimoine et développement, « La rue Chenoise ses richesses patrimoniales et architecturales » [PDF], sur Patrimoine et Développement du Grand Grenoble,

- Patrimoine et développement, « Le Quartier de L’Île à Grenoble (avec tracé du Verderet en 1536 p.4 ) » [PDF],

- Patrimoine et Développement du Grand Grenoble,, « La rue Chenoise ses richesses patrimoniales et architecturales » [PDF]

- « Parcellaire noble de 1642, rue Chenoise »

- Directions de l'Urbanisme, de la Communication et des Affaires Culturelles, Ville de Grenoble, « Cour 10-12 rue Chenoise »

- Patrimoine et développement, « "Le Quartier de L’Île à Grenoble" p.6 » [PDF]

- Marie-Henriette Foix, « La rue Chenoise ses richesses patrimoniales et architecturales » [PDF], sur Patrimoine et Développement du Grand Grenoble

- Sur le parcellaire noble de 1700, Jean de Vidau, procureur général du Parlement du Dauphiné, est propriétaire, avec sa fille Antoinette de Vidau, veuve de François de la Croix de Chevirères d'Ornacieux de Sayve, président à mortier du Parlement, d'une "maison sur la rue de la Mulle, proche des fossés de l'arsenal, bassecour et jardin avec un passage sur le Verderet, procédant en partie de l'article de noble Jean de la Croix de Chevrières" (CC513)

- Parcellaire noble 1700, Archives municipales CC513

- Site grenoble-patrimoine.fr, page sur l'hôtel Ornacieux, consulté le 6 février 2021

- « Restauration superbe de l'Hôtel d'Ornacieux, 8 rue Chenoise, à Grenoble »

- « Emplacement de l'ancien blason des La Croix de Chevrières et de la plaque sur Jacques Vaucanson »

- Marie-Henriette Foix, « La rue Chenoise ses richesses patrimoniales et architecturales » [PDF], sur Patrimoine et Développement du Grand Grenoble,

- Patrimoine et développement, « Restauration superbe de l'Hôtel d'Ornacieux, 8 rue Chenoise, à Grenoble »

- « On peut apercevoir la plaque et des traces du blason dans ce Reportage de l'INA du 19 décembre 1964 "Vieux quartiers grenoblois" 4min25 » [vidéo]

- « La maison dite Vaucanson »

- Patrimoine & développement, « "Les Trésors du quartier Voltaire", p.4 » [PDF]

- Clarisse Coulomb, « "Héritages familiaux, solidarités professionnelles et théâtre politique. L'habitat parlementaire à Grenoble dans la seconde moitié du XVIIIe siècle" », Histoire urbaine, 2002/1 (n° 5), p. 5 à 25 (lire en ligne)

- Leur aïeul François de la Croix de Chevrières de Sayve (1647-1695), qui a hérité en 1678 de son grand-père maternel, Jacques de Sayve, le marquisat d'Ornacieux, a épousé en 1680, Antoinette de Vidaud de la Tour, fille de Jean de Vidaud, baron d'Anthon, seigneur de la Tour, procureur-général au parlement du Dauphiné.

- Clarisse Coulomb, « L'échec d'un serviteur du roi Vidaud de La Tour, premier président du parlement Maupeou à Grenoble », Histoire, économie & société, , p. 371 - 383 (lire en ligne)

- Jean Egret, Le Parlement de Dauphiné et les affaires publiques : Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Tome second. Le Parlement et la révolution dauphinoise 1775-1790, Horvath, 1942 [réed 1988], p. 14

- Henri Carré, « La réaction parlementaire de 1775 et le procureur général de Moydieu », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, , p. 349-358 (lire en ligne)

- Le président d'Ornacieux comme son fils le comte de Sayve émigrèrent durant la Révolution. Le premier décéda à Vérone le 2 mai 1800. Le second retrouva une fonction de magistrat dans la cour impériale sous Napoléon.

- Edmond Maignien, L'ingénieur militaire Bourcet et sa famille, Drevet, (lire en ligne)

- Son frère Pierre-Jean Bourcet, né à Grenoble en 1752, est reçu en 1788 conseiller du Parlement du Dauphiné en présence du président Joseph Arthus d'Ornacieux et de son fils Barthelémy Arthus comte de Sayve.

- « Le ruisseau invisible. Le Verderet traverse pourtant Grenoble »

- Marie-Henriette Foix, « La rue Chenoise ses richesses patrimoniales et architecturales », sur Patrimoine et Développement du Grand Grenoble

- « Grenoble inondée le 2 novembre 1859 »

- Blanc dit Lagoutte, « Grenoblo malhérou. Poésies en Patois du Dauphiné, Grenoble, 1860, p.61 »

- Madeleine Rivière-Sestier, Grenoble secret. Amours anciens et vieux logis, Didier et Richard, (lire en ligne), p. 96

- Henri Beyle (Stendhal), « Vie de Henri Brulard (autobiographie), Charpentier éd., 1890, p.201 »

- Fascicule "Les mille et une rues de Grenoble", publié dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné entre le 11 octobre 1975 et le 29 mai 1976.

- « Dans les pas de Stendhal »

- Directions de l'Urbanisme, de la Communication et des Affaires Culturelles, Ville de Grenoble, « Cour du 18 rue Chenoise »

- « Maison Vaucanson », notice no PA00117191, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « PC 159 - PERMIS DE CONSTRUIRE : dossiers instruits en 1981 par le service urbanisme. Chenoise, rue, n° 8. - 1981-1981 », sur Archives Municipales et Métropolitaines de Grenoble

- « Reportage INA 19 decembre 1964 "Vieux quartiers grenoblois" »

- Jacques Joly, « La réhabilitation des quartiers anciens de Grenoble. Mode d'intervention et effets sociaux », Revue de Géographie Alpine, vol. 71, no 1, , p. 35–63 (DOI 10.3406/rga.1983.2521, lire en ligne, consulté le )

- « Amel - Humacoop dont le siège est au 8 rue Chenoise, aile droite »

- Site patrimoine-grenoble.fr, article "Restauration superbe de l'Hôtel d'Ornacieux, 8 rue Chenoise, à Grenoble", consulté le 13 novembre 2021.

- Site lyon.aujourdhui.fr, article "Visite guidée de l'hôtel d’Ornacieux, 8 rue Chenoise - Journées du Patrimoine 2020", consulté le 13 novembre 2021.

- « Festival Voix aux fenêtres »

- Site grenoble-patrimoine.fr, page "Cour 8, rue Chenoise, consulté le 11 novembre 2021.

Bibliographie

- René Fonvieille, (collectif), Le vieux Grenoble, tomes 1 à 3, Éditions Roissard, 1968, Grenoble

- Claude Muller, Grenoble, des rues et des hommes, Éditions Dardelet, Grenoble, 1975 (ISBN 2-900736-01-3)