Mégatsunami de 1958 de la baie Lituya

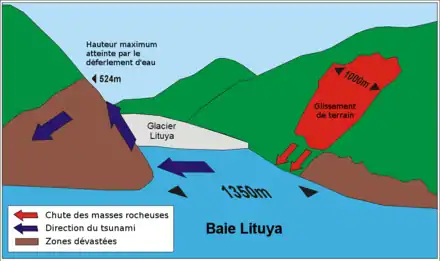

Le mégatsunami de la baie Lituya est un tsunami s'étant produit le , dans cette baie située en Alaska, à la suite de la formation d'un glissement de terrain provoqué par un séisme. La vague, d'une hauteur d'environ 60 mètres, détruit la végétation sur l'un des flancs jusqu’à une hauteur estimée à 525 mètres, ce qui en fait l'un des tsunamis les plus importants observés.

| Mégatsunami de 1958 de la baie Lituya | ||

Vue aérienne de la baie Lituya quelques semaines après le tsunami de 1958 dont les dégâts sont visibles sur le rivage. | ||

| Date | à 22 h 15 (heure locale) | |

|---|---|---|

| Magnitude | Mw= 8,3 | |

| Épicentre | 58° 20′ nord, 136° 31′ ouest | |

| Hauteur maximale du tsunami | 525 m | |

| Régions affectées | Alaska | |

| Victimes | 2 | |

| Géolocalisation sur la carte : Alaska

| ||

La baie Lituya

La baie Lituya est un fjord situé aux États-Unis, en Alaska du Sud-Est, à 30 km au sud du Mont Fairweather.

Événements antérieurs

Trois tsunamis importants avaient déjà été observés dans la baie en 1854, 1899 et 1936. De plus, en 1786 La Pérouse a décrit comme « nues » des zones aujourd'hui peuplées de sapins, ce qui laisse penser qu'au moins un autre tsunami a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle[1].

Le tsunami et ses conséquences

Le , un séisme d'amplitude 8,3 sur l'échelle de Richter frappe les montagnes qui bordent la baie et provoque un glissement de terrain sur le flanc ouest de l'une d'entre elles, précipitant environ 30 millions de mètres cubes de roche dans l'eau[1] - [2]. Les masses rocheuses plongent alors dans la baie, plus précisément dans l'anse Gilbert, créant une onde de choc qui donne naissance à un tsunami[2]. La vague progresse tout d'abord dans le même sens que le glissement de terrain mais finit par heurter la montagne située sur la rive opposée de la baie. À ce stade, elle possède pratiquement toute son énergie initiale. La gigantesque masse d'eau s'élève le long de ses pentes et arrache la végétation proche du rivage et décape le sol jusqu'à la roche[1] - [3] :

« la belle forêt d'épicéas avait été balayée par l'onde gigantesque. Et non seulement la forêt, mais aussi toute la terre sur laquelle elle avait poussé […] tout avait été nettoyé jusqu'à la roche nue, jusqu'à l'os de la planète… »

Les traces du passage de l'eau seront observées jusqu'à une altitude de 525 mètres[2] - [4], faisant de ce tsunami l'un des plus hauts jamais observés[2]. Toutefois, cette caractéristique est à modérer du fait que ce n'est pas la vague en elle-même qui mesurait cette hauteur mais son déferlement, ce qui peut sensiblement fausser les mesures. La vague, d'une hauteur estimée à 60 mètres[4], poursuivant son parcours, traverse la baie dans sa longueur en occasionnant le même type de dégâts tout le long du rivage mais jusqu'à une altitude inférieure, l'énergie du tsunami se dissipant au fur et à mesure de son avancée en raison de la présence de l'île en son centre[2], et sa hauteur diminuant en raison de l'élargissement de la baie. Arrivant au détroit qui fait communiquer la baie avec l'océan Pacifique, la vague ne parvient pas à franchir significativement les hauts-fonds et le tsunami ne s'étend pas à l'océan[2]. Les dégâts sont surtout représentés par l'arrachement de la végétation le long du rivage et le décapage du sol. Mouillés à côté de l'île du Cénotaphe, trois bateaux de pêche sont emportés par l'énorme vague[3], tuant deux personnes[2]. L'un des bateaux a été retrouvé vide dans la baie, et un autre a totalement disparu ; le troisième, occupé par un père et son fils, est passé au-dessus de l'île du Cénotaphe, a été emporté dans l'océan puis, lors du reflux, est revenu à l'intérieur de la baie[3] :

« Ils ont raconté : à huit kilomètres de leur mouillage, ils avaient vu se dresser une montagne d'eau qui aussitôt fonça sur eux à une vitesse effroyable. Ils eurent néanmoins le temps, presque par réflexe, de lancer leur moteur et ce fut vraisemblablement ce qui les sauva. L'onde colossale avait encore quelque cinquante mètres de haut lorsqu'elle arriva sur eux ; elle les souleva et les porta par-dessus l'île, dont ils aperçurent sous eux, par transparence, la cime des grands sapins… Jusqu'à combien de milles en mer furent-ils emportés ? Ils ne le savent pas, car déjà le reflux les ramenait dans la baie. Sur l'île basse et plate il n'y avait plus un arbre debout. Voilà comment, par des témoins, qui ont vécu une aventure unique, on sait ce qui s'est passé là-bas. »

Galerie

Vue aérienne du glacier Lituya avec le lieu du déclenchement du tsunami en bas de l'image : le glissement de terrain est entré dans la baie sur le rivage en bas à droite et le déferlement de la vague a atteint 525 mètres d'altitude sur le rivage opposé où l'absence totale de végétation est clairement visible.

Vue aérienne du glacier Lituya avec le lieu du déclenchement du tsunami en bas de l'image : le glissement de terrain est entré dans la baie sur le rivage en bas à droite et le déferlement de la vague a atteint 525 mètres d'altitude sur le rivage opposé où l'absence totale de végétation est clairement visible. Vue aérienne de la baie Lituya marquée par le passage du tsunami parti du fond de la baie, au niveau du glacier.

Vue aérienne de la baie Lituya marquée par le passage du tsunami parti du fond de la baie, au niveau du glacier. Vue du tronc d'un arbre arraché par la vague. Le tronc se situe à environ 11,3 km du point d'origine de la vague.

Vue du tronc d'un arbre arraché par la vague. Le tronc se situe à environ 11,3 km du point d'origine de la vague. Aperçu du mégatsunami.

Aperçu du mégatsunami.

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Baie Lituya » (voir la liste des auteurs).

- Michel Olagnon (ill. Janette Kerr (en)), Anatomie curieuse des vagues scélérates, Quæ, coll. « Carnets de sciences », , 176 p. (ISBN 978-2-7592-2967-3, présentation en ligne), IV. Une famille nombreuse de vagues insolites, « Vague scélérate dans un verre d'eau », p. 37-39.

- « Ressources naturelles Canada (archive) » (consulté le ).

- Haroun Tazieff, Ça sent le soufre, Fernand Nathan, coll. « Espaces naturels », , 192 p., chap. 6 (« Raz de marée »), p. 45-53.

- Jacques Mazeau, Petite encyclopédie des grandes catastrophes naturelles : Du déluge au tsunami, le monde va-t-il plus mal ?, Paris, Acropole, , 111 p. (ISBN 2-7357-0269-3), p. 54 :

« D'une hauteur estimée de 60 mètres, elle dévaste tout sur son passage jusqu'à une altitude de 524 mètres sur le versant opposé. »