Ludger

Saint Ludger ou Liudger (en latin : Ludgerus), né vers 744 près d'Utrecht et mort le à Billerbeck, est un missionnaire chrétien, fondateur des abbayes de Werden et de Helmstedt. Il a été abbé de Werden et le premier évêque de Münster. Il est fêté le 26 mars.

| Ludger | |

Statue de saint Ludger à l’ermitage et au sanctuaire marial Notre-Dame du Jardin Clos, Warfhuizen, Pays-Bas. | |

| Saint, abbé, évêque, apôtre des Frisons | |

|---|---|

| Naissance | v. 744 Zuilen (Utrecht), Frise, royaumes francs |

| Décès | 26 mars 809 Billerbeck, Westphalie, royaumes francs |

| Vénéré à | basilique Saint-Ludger à Werden (Essen) |

| Vénéré par | Église catholique |

| Fête | 26 mars |

| Attributs | tenue épiscopale, crosse, cathédrale, bréviaire, cygne, cheval |

| Saint patron | Frise orientale, diocèse de Münster |

Biographie

Les plus anciennes données sur l'apostolat du missionnaire et réformateur frison nous viennent de son hagiographie (Liudgeri vita d'Altfrid, Vita Liudgeri secunda, Vita tertia, etc.), puis des archives de l'abbaye de Werden, plus tardives, et enfin des historiens de l'Église du Moyen Âge et de la Renaissance, qui cependant n'apportent aucun élément nouveau par rapport aux sources précédentes. De ces sources, on sait tout ce qui suit.

Ses origines

Ludger le Frison est né vers 744 près d’Utrecht[1]. Ses parents, Thiadgrim et Liafburg, étaient des chrétiens, issus d'une famille de notables du pays. Destiné très jeune à la vocation religieuse, Ludger fréquente le séminaire cathédral d'Utrecht (la collégiale Saint-Martin) en 756 et en 767. Là, le missionnaire Grégoire d'Utrecht († 775) lui inculque les sept arts libéraux en préambule de la théologie. Pour compléter sa formation, Ludger voyage en 767 à York auprès du séminaire de l'érudit Alcuin (730–804). C'est là que l’archevêque Ethelbert d'York ordonne Ludger diacre dans l'année. Hormis un bref séjour à Utrecht (768-69), Ludger demeure en Angleterre jusqu'à l'été 772. Mais les conflits entre Angles et Frisons le forcent ensuite à retrouver la collégiale Saint-Martin d'Utrecht, qu'il ne quittera qu’avec la mort de Grégoire (775). En souvenir de sa formation à Utrecht, Ludger rédigera par la suite une biographie de son maître, la Vita Gregorii.

Activité missionnaire

Son premier voyage missionnaire conduit Ludger à Deventer (775-76), où il fait ériger une église à l'emplacement du tombeau de son prédécesseur Lébuin († probablement en 775) : c'est ainsi que commence l'évangélisation de la Frise. À peine ordonné prêtre à Cologne (), Ludger poursuit sa mission plus à l'est, mais il doit s'enfuir lors du soulèvement des Saxons menés par Widukind (784). Ludger entreprend alors un pèlerinage à Rome (784) et au Mont-Cassin (784–787). De retour en Frise, le roi des Francs Charlemagne (768–814) nomme Ludger chef de la mission d'évangélisation de la moyenne-Frise (787), et lui confie l’abbaye Saint-Pierre de Lothusa (Leuze).

C'est au cours de cette période (vers 791) que se situe le voyage de Ludger dans l'île sacrée de Heligoland. C'est peut-être une nouvelle rébellion des Saxons et des Frisons en 792 qui incite Charlemagne à nommer Ludger évêque missionnaire de Saxe. L'action de Ludger, qui institue dès 793 des chanoines à Münster, se perpétue par la création d'une mission permanente dans cette ville et la mise en place d'un réseau de paroisses très organisé. À Nottuln, Ludger fait édifier une église, et établit sans doute une première confrérie de moniales.

Le fondateur

Le projet de Ludger d'organiser seul une communauté de moines (ou de moniales) a dû recevoir l'appui d'autres autorités : de Rome, il reçut des reliques du Saint-Sauveur, de la Vierge Marie et des apôtres. Pourtant ses premières tentatives (à Wierum, Wichmond et dans la vallée de l'Erft) échouèrent toutes, à l’exception de l'abbaye de Werden dans la vallée inférieure de la Ruhr. Ludger, qui depuis 796 pratiquait systématiquement la réquisition des terres, l'avait préparée de longue main. C'est vers l'an 800 que, sur des terres acquises à Werden en 799, il parvint enfin à fonder son propre monastère. Ce succès fut prolongé par l'attribution du prometteur diocèse de Münster : Ludger fut consacré premier évêque de l'endroit le par l'archevêque Hildebold de Cologne (787–818), son diocèse étant rattaché à la province ecclésiastique de Cologne.

Le nouvel évêque passa les dernières années de sa vie à parcourir son diocèse. Ludger mourut lors de l'un de ces voyages, le à Billerbeck. Il était parti de Coesfeld où, pour la dernière fois, il avait prêché devant les fidèles. Entre Coesfeld et Billerbeck, en un lieu appelé aujourd'hui Ludgerirast, il bénit une dernière fois le pays de Münster. À Billerbeck le dimanche de la Semaine sainte de l'an 809, il célébra une dernière messe et mourut la nuit suivante, entouré de ses frères, à l'emplacement, dit-on, de la tour de l'abbaye Saint-Ludger de Billerbeck. Son corps fut ramené dans sa cathédrale de Münster, afin qu'il y soit embaumé. Un mois plus tard, ses cendres étaient amenées à Werden où il fut inhumé dans la crypte de l’église Saint-Ludger, le , près du maître autel, comme il l'avait souhaité. Selon la Vita d'Altfrid, Ludger avait dirigé lui-même la sculpture cet autel, exécuté dans le tronc d'un arbre. Au cours du second quart du IXe siècle, on creusa la crypte de l'abbatiale à l'emplacement de ce premier tombeau (locus arboris) .

À la différence des conversions forcées, employées avec succès par Charlemagne un crucifix à la main, l'épée dans l'autre, Ludger pratiquait une évangélisation pacifique. Tandis que la force suffisait souvent à convertir les princes païens des régions conquises, Ludger parcourait la Saxe occidentale, l'actuelle Westphalie occidentale, une région peuplée alors d'innombrables tribus toutes étrangères les unes aux autres. Par ses prêches et son irénisme, il parvint ainsi à agrandir sans coup férir le périmètre de la Chrétienté. Il évitait d'être présent aux pourparlers de paix, mais recevait pourtant chaque fois de nouvelles terres réquisitionnées aux vaincus. Il n’accompagna qu'une seule fois Charlemagne sur un champ de bataille : à Minden, à la fin de la campagne de Saxe, en 798.

L’authentification des reliques (2007-08)

Les prélats s'inquiétaient depuis un moment des chocs et dégradations occasionnés aux reliques de Werden lors des processions annuelles, et de plus on décelait des traces de corrosion à l'intérieur du cercueil en zinc. C'est ce qui décida au cours de l'été 2007, l'évêque d'Essen, Felix Genn, à faire ouvrir le sarcophage pour examiner l'état du squelette. À cette fin, on exhuma le sarcophage de l'église abbatiale de Werden le pour le déposer au couvent des Sœurs de la Miséricorde de Sainte Élisabeth à Essen-Schuir. Là, on ouvrit la châsse le lendemain, en présence de l'évêque Genn, des autorités médicales et des restaurateurs. L'examen du squelette et du contenu de la châsse se poursuivit jusqu'au , en le comparant aux descriptions données lors des ouvertures précédentes, afin de remplacer le sarcophage en zinc par un nouveau sarcophage d'acier, qui serait déposé à l'intérieur de la châsse en bronze, dans la crypte.

L'examen anthropologique des reliques a révélé que le squelette était en grande partie intact. C'est celui d'un homme gracile de 60 ans, voire 65 ans, mesurant 1,82 m, qui était vraisemblablement droitier. Les dents en particulier étaient dans un meilleur état que ce que l'âge de l'homme aurait laissé supposé, mais avec une usure plus marquée à droite qu'à gauche de la mâchoire, ce qui peut s'expliquer par la chute d'une dent en haut à gauche. Le squelette ne portait aucune trace de dégénérescence, ce qui renvoie au statut social élevé du personnage. L'âge au moment du décès et le statut social présumé coïncident avec ce que l'on sait de Ludger, de sorte qu'avec le culte ininterrompu du saint, l'authenticité des reliques est pratiquement assurée.

Culte

Le culte de Ludger à Werden

En 847, Ludger est cité pour la première fois comme saint-patron de l'abbaye de Werden, et dès le XIe siècle, les autres saints (le Saint-Sauveur, la Vierge Marie, saint Pierre) ne sont plus nommés. L’abbé Géron de Werden entreprend la reconstruction de la crypte. Son successeur Adalvic fait fabriquer une châsse en electrum pour y conserver les reliques de Ludger, qu'il fait reposer d'un côté sur le fronton du maître-autel de l'église, de l'autre sur deux colonnes de marbre encore conservées au trésor de l'abbaye de Werden. Cette châsse primitive a disparu au XVIIe siècle. Mais depuis 1128, les ossements de Ludger sont vénérés à Werden : en action de grâce pour la fin d'une saison désastreuse, l'abbé Bernhard a inauguré la célébration d'une procession annuelle. Depuis le XIIIe siècle elle se déroule le premier dimanche de septembre. En 1787, un orfèvre d'Essen, Schiffer, cisèle une nouvelle châsse pour la procession, et c'est celle que nous connaissons aujourd'hui.

Il est commémoré le 26 mars selon le Martyrologe romain[2].

Le livre des miracles de saint Ludger

Peu après la mort de Ludger, son tombeau est devenu un sanctuaire.. Les miracles qui lui sont attribués sont rapportés dans la Vita Liudgeri composée par son successeur Altfrid, mais aussi dans le livret de Münster. C'est ainsi par exemple qu'une jeune aveugle de Balve aurait recouvré la vue sur son tombeau dans la crypte de l’Abbaye de Werden, en l'an 864.

Outre la cathédrale et la chapelle de l'église Sainte-Marie (tour Ludgerus), l'église Saint-Ludger édifiée par les évêques Louis Ier de Wippra (1169–1173) et Hermann II de Katzenelnbogen (1174–1203) au sud de la ville est l'un des sanctuaires dédiés à Ludger. Un Libellus Monasteriensis de miraculis sancti Liudgeri (« livret de Münster sur les miracles de saint Ludger »), composé par les premiers prêtres de cette église vers 1170, organise le culte autour d'un crucifix miraculeux et des reliques de Ludger.

Le Libellus, inspiré de la Vita Liudgeri tertia et composé dans un latin maladroit, bourré de germanismes et par endroits même obscur, énumère en 17 chapitres les miracles accomplis par Ludger, et qui consistent exclusivement en guérisons miraculeuses. Celle des yeux est la plus fréquente ; suivent les maladies des jambes, mais la guérison de la folie est citée une fois. Même un garçon disparu aurait été retrouvé avec l'aide de Dieu et l'intercession de Ludger. Le scénario des guérisons est invariable : elle survient après l'invocation de Ludger, la promesse de venir en pèlerinage à Münster et de faire offrande en l'église devant le crucifix miraculeux.

Postérité liturgique

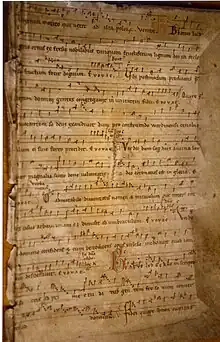

- Liudger-Offizium: antiphonie: Beatus Ludgerus; antiphonie : Ubi postmodum; antiphonie : Invocantem se deus; antiphon: Vir dei; antiphonie : O admirabile divinitatis nomen; Antiphon: Unde in domino; répons : Beatus Ludgerus; répons : Gaude mater.

La messe de Liudger célébrée à l'abbaye d'Essen Werden est l'une des trois messes en l'honneur du Saint. Les antiphonies et les répons sont composés dans le style grégorien tardif du XIIe siècle. Les paroles reprennent le texte de la Vita secunda Sancte Liudgeri et célèbre l'activité missionnaire du saint homme. La notation neumatique est sur quatre lignes et correspond im Wesentlichen den Gepflogenheiten du XIIe siècle. La Quilissima est développée à la fois à une ou à plusieurs voix. Ma construction mélodique des antiphonies est, comme dans la liturgie quotidienne, oligotonale, dalors que celle des Responsoria prolixa sont mélismatiques. La Clivis quadrata, qui correspond au pes quadratus, est une particularité de la notation employé[3].

- Messe de Ludger, introït : Posuit Dominus, graduel: Repletum est gaudio, tractus: Scitote, quoniam mirivicavit Dominus, offertoire : Adducam eos in montem, communion : Congregabit eos et custodiet. Le formulaire a été remanié par Notker Kamber OSB, Gerleve 1957.

- Vespéral de Ludger en allemand, mélodies/psalmodie : Heinrich Rohr 1958.

- Antiphonie de saint Liudger. In: Antiphonale Monasteriense (1575), Archives diocésaines de Münster.

- Hymnes en allemand

- Frohen Herzens laßt uns singen Liudger Lobpreis und Ruhm, recueil de chants de Münster (1950).

- Froh soll unser Lob dich grüßen, heil'ger Bischof Liudger, paroles de W. Hünermann, mélodie de W. Bäumer (Coesfeld).

- Laß den Preis uns freudig singen deiner hohen Heiligkeit, paroles d'Emil Lengeling, recueil de chants de Münster.

- Liudgerus, Vater, treuer Hirt, Werdener Pilgerbuch 1910.

- O Liudgere, der die Friesen, Werdener Pilgerbuch 1910.

- Sankt Liudger, der hochedle Fries, Münster 1866.

- Litanies

- d'après la tradition de Werden, mélodie de Hugo Berger.

- d'après la tradition de Münster, mélodie de Heinrich Rohr.

- d'après la tradition de Billerbeck, mélodie de Heinrich Rohr.

Œuvres

- (la) Liudgeri vita Gregorii abbatis Traiectensis Version en ligne

Notes et références

- (en) Geoffrey Hindley, A Brief History of the Anglo-Saxons, Hachette UK, , p. 83

- « Saint Ludger », sur nominis.cef.fr (consulté le )

- Ludger Stühlmeyer: Handschriften im Vergleich: Das Ludgerusoffizium des 12. Jh. in der Abtei Gerleve. In: Curia sonans. Bayerische Verlagsanstalt 2010, p. 43–47.

Annexes

Bibliographie

- Josef Alfers: Mit Liudger auf dem Lebensweg. Münster: Dialogverlag 2009, (ISBN 978-3-941462-06-9)

- Arnold Angenendt, Liudger. Missionar, Abt, Bischof im frühen Mittelalter. Münster: Aschendorff, 2005, (ISBN 3-402-03417-4)

- Markus Bötefür, Gereon Buchholz, Michael Buhlmann: Bildchronik Werden. 1200 Jahre. Essen 1999, S. 15 f.

- Adriaan Breukelaar, « Liudger », dans Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), vol. 5, Herzberg, (ISBN 3-88309-043-3, lire en ligne), col. 138-139

- Michael Buhlmann: Liudger an der Ruhr. In: Ich verkünde euch Christus. St. Liudger, Zeuge des Glaubens 742–809. Bochum: 1998, S. 22–42

- Heinz Dohmen, Günter Rabeneck, Ludger Schütz: Die Grablege St. Liudgers und der Liudgeriden in Essen-Werden. Bochum: 1990

- Eckhard Freise: Vom vorchristlichen Mimigernaford zum „honestum monasterium“ Liudgers. In: Franz-Josef Jakobi (Hrsg.): Geschichte der Stadt Münster, Band 1: Von den Anfängen bis zum Ende des Fürstbistums. Münster: 19943; S. 1–51

- Geza Jaszai: Zur ikonographischen Wiederentdeckung der gemalten Liudger Vita auf dem Billerbecker Altar. In: Ich verkünde euch Christus. St. Liudger, Zeuge des Glaubens 742-809. Bochum: 1997; S. 2-8

- Eberhard Kaus: Zu den Liudger-Viten des 9. Jahrhunderts. In: Westfälische Zeitschrift 142 (1992), S. 9–55

- Heinz Löwe: Liudger als Zeitkritiker. In: Historisches Jahrbuch 74 (1955), S. 79–91

- Hans Ossing: Untersuchungen zum Antiphonale Monasteriense. Phil.Diss., Regensburg 1966

- (de) Karl Schmid, « Liudger », dans Neue Deutsche Biographie (NDB), vol. 14, Berlin, Duncker & Humblot, , p. 716 (original numérisé).

- Rudolf Ludger Schütz (Communitas scncti Ludgeri, Hrsg.): Heiliger Liudger. zeuge des Gleubens 742-809. Gedenkschrift zum 1200. Todestag. Bochum: Kamp 2009, (ISBN 978-3-89709-699-8)

- Basilius Senger: Sankt Liudger. Vita, Liturgie, Gebete und Lieder, Kevelaer: Butzon & Berker, 1959.

- Basilius Senger (Hrsg.): Liudger in seiner Zeit. Altfrid über Liudger. Liudgers Erinnerungen. Münster: Regensberg 1982; (ISBN 3-7923-0484-8)

- Basilius Senger: Liudger Leben und Werk. Münster: Regensberg 1984, (ISBN 3-7923-0510-0)

- Barbara Stühlmeyer, Das Liudgeroffizium des Benediktinerklosters Essen Werden (Transkription und Analyse). In: Die Gesänge der Hildegard von Bingen. Eine musikologische, theologische und kulturhistorische Untersuchung. Phil.Diss., Olms, Hildesheim 2003, (ISBN 3-487-11845-9)

- Barbara Stühlmeyer et Karfunkel (dir.), « Liudger, ein Friese, der die Welt verändert », Zeitschrift für erlebbare Geschichte, no 61, 2005-pages=107 - 110 (ISSN 0944-2677)

- Ludger Stühlmeyer, Handschriften im Vergleich: Das Ludgerusoffizium des 12. Jh. in der Abtei Gerleve. In: Curia sonans. Die Musikgeschichte der Stadt Hof. Eine Studie zur Kultur Oberfrankens. Von der Gründung des Bistums Bamberg bis zur Gegenwart. Phil.Diss., Bayerische Verlagsanstalt, Heinrichs-Verlag Bamberg 2010, (ISBN 978-3-89889-155-4)

- Georg Veit: Liudger I - IV. Lebensgedichte. Münster 2009

- (de) Wilhelm Wattenbach, « Liudger », dans Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), vol. 19, Leipzig, Duncker & Humblot, , p. 4 f

compléments

- (de) « Publications de et sur Ludger », dans le catalogue en ligne de la Bibliothèque nationale allemande (DNB).

- Compléments sur Ludger sur le site www.kirchensite.de

- « Ökumenisches Heiligenlexikon », chap. Ludger von Münster

- (de) Neustadt am Main – Hier et aujourd'hui : L'évangélisation franque à partir de l'an 500

Liens externes

- Ressource relative à la religion :

- (en) Catholic Hierarchy

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Hommes, mers et terres du Nord au début du Moyen Âge. Volume 1 - La famille et les apprentissages de Ludger d’après les premiers chapitres de la Vita Liudgeri d’Altfrid - Presses universitaires du Septentrion

- Biographie : Saint Liudger (Ludger) de Münster, Évêque (v. 745-809)