Les Éditions du Jour

Les Éditions du Jour est une maison d'édition québécoise fondée en 1961 et dont les activités cessent en 1980. Fondée par Jacques Hébert, elle est principalement reconnue pour sa collection des « Romanciers du Jour », qui accueille, tout au long de l'existence de la maison d'édition, certains auteurs promis à une reconnaissance durable, comme Marie-Claire Blais et Roch Carrier, de même que d'autres déjà confortablement installés dans le paysage littéraire québécois, comme Jacques Ferron et Yves Thériault.

Histoire

Jacques Hébert et les Éditions de l'Homme

Dans les années 1950, Jacques Hébert, alors globe-trotter, journaliste, auteur dont les récits de voyage sont publiés chez Fides, fait ses armes en matières éditoriale et intellectuelle. Le plongeon dans le monde de l'édition s'entame en 1954 avec la fondation de Vrai, journal hebdomadaire publié jusqu'en 1959 et qui a pour objectif de dénoncer les travers du gouvernement de Maurice Duplessis qui, selon Hébert, « n'en finissait plus de se décomposer[1] ». C'est dans ce journal qu'il publie une série d'articles visant à discréditer le gouvernement dans sa décision d'exécuter en 1956 Wilbert Coffin, prospecteur accusé d'avoir tué trois touristes américains en Gaspésie en 1953. Plus tard, il écrit un pamphlet, Coffin était innocent, qu'il publie dans la première maison d'édition qu'il fonde en 1958, les Éditions de l'Homme. Hébert est également l'artisan derrière la publication des Insolences du frère Untel, ouvrage vendu à plus de 100 000 exemplaires dans les mois suivant sa publication en 1960[2], une pièce maîtresse du débat sur la particularité et la légitimité du français québécois qui fait rage à l'époque.

Des romans à prix modiques

Jacques Hébert avait la volonté de créer une collection de romans au prix modique de un dollar, répétant ainsi la formule qu'il avait employée pour publier Coffin était innocent – le livre était imprimé sur du papier journal et vendu dans les tabagies et kiosques à journaux[3]. Edgar Lespérance, imprimeur du journal Vrai et associé de Hébert aux Éditions de l'Homme, n'approuve cependant pas le projet. Aussi, le , Hébert ne renouvelle-t-il pas son contrat et crée de son côté les Éditions du Jour avec en poche déjà quelques manuscrits.

En examinant les premières années du Jour en rapport avec la période de l'apogée, que Claude Janelle situe entre 1968 et 1974, la maison d'édition se développe à grande vitesse, malgré des débuts aux succès modestes. Très tôt, les livres sont publiés dans une large série de collections dont les sujets sont plus variés les uns que les autres – dans la seule saison littéraire de 1962, ce sont 30 livres publiés dans huit collections différentes[4]. Si Jacques Hébert se montre consciencieux pour débusquer les talents de jeunes auteurs, on ne peut en dire autant de l'organisation et de l'unicité de ses collections. Jusqu'à la fin, excluant les coéditions avec d'autres maisons, on en compte 26; les livres qu'elles regroupent sont interchangeables et même les titres des collections entrent parfois en contradiction : ainsi, on retrouve les « Proses du Jour » à côté des « Romanciers du Jour » (sans que l'on prenne la peine de définir ce qu'est la « prose »), des titres figurant dans la « Petite collection » (qui inclut Le Nouveau parti de Stanley Knowles, fondateur du Nouveau Parti démocratique) pourraient tout aussi bien se retrouver dans « Essais » ou « Idées du Jour », et la curieuse « Hors-collection » se veut un capharnaüm de titres sans rapport les uns avec les autres alors qu'une partie des publications de la maison est déjà publiée « sans désignation de collection[5] ».

Malgré tout, une constante demeure. Au cours de l'existence de la maison, la collection la plus stable demeure celle des « Romanciers du Jour » – 1978 est la seule année où rien n'y est publié – ce qui porte à croire que Jacques Hébert, tout le temps qu'il tient la barre du Jour, reste fidèle à son objectif : fournir sur le marché du livre québécois une série de romans accessibles à prix modiques et résolument actuels.

Chercher la relève

Avant 1968, quelques exemples de romans illustrent le renouveau désiré par Jacques Hébert dans la littérature québécoise – et tous ou presque sont portés par de jeunes auteurs. La guerre, yes sir!, premier roman que Roch Carrier publie au Jour, marque une rupture avec l'urbanité et la cosmogonie de la ville explorées dans les romans des années 1950 par, entre autres, Gabrielle Roy et André Langevin. Carrier publie quatre autres romans au Jour, préambule à une longue carrière d'écrivain.

D'autres romans tentent d'innover au sein d'une littérature largement dominée par l'écriture et les thématiques abordées par des auteurs comme Yves Thériault (qui publie sept romans au Jour) ou Gérard Bessette (qui y publie Le Cycle). Jean Basile, dans La jument des mongols paru en 1964, raconte la fraternité de trois jeunes Montréalais. C'est un roman placé sous le thème de l'affection et de l'interdépendance dans les rapports humains. L'écriture installe un univers qui, selon Claude Janelle, « s'apparente à l'univers romanesque de [Réjean] Ducharme, et particulièrement L'Hiver de force[6]. » De fait, L'avalée des avalés paraît deux ans plus tard chez Gallimard.

C'est au Jour que Marie-Claire Blais s'impose dans le paysage littéraire québécois comme auteure prometteuse de la relève. En 1966, lorsque Une saison dans la vie d'Emmanuel, publié un an plus tôt, remporte le prix Médicis, c'est la révélation d'un exploit digne de l'attribution du prix Femina en 1947 pour Bonheur d'occasion. Cette reconnaissance fait des Éditions du Jour le centre d'attention médiatique au sein du monde littéraire québécois. Sur le plan financier, les coffres sont renfloués et la production augmente. C'est à l'Institut littéraire de Québec que Blais avait fait quelques années auparavant ses débuts en tant qu'écrivaine et on y avait refusé Le Jour est noir sous prétexte d'inaccessibilité. Jacques Hébert, en acceptant de publier l'auteure, ne sait peut-être pas qu'il s'apprête à entamer une collaboration de laquelle naîtra 11 romans.

Sans verser dans un ésotérisme inspiré, il convient de rappeler que les Éditions du Jour, durant leurs premières années, doivent leur reconnaissance d'abord au flair de Jacques Hébert et à sa capacité à réunir autour de lui des auteurs qui ne sont pas pour lui de simples collaborateurs, mais des individus participant à la vie d'un organe du monde littéraire, voire des membres d'une famille. Les manifestations d'affection et de solidarité à son endroit seront encore plus marquées lorsque Jacques Hébert se départira de ses actions, cédées à la Fédération des caisses d'économie du Québec, ce qui préparera le déclin des Éditions du Jour.

La prospérité: 1968-1974

Cette période est marquée par une prospérité éditoriale et une reconnaissance sans cesse grandissante. En témoignent la qualité des ouvrages publiés dans la collection « Romanciers du Jour » et la production d'auteurs déjà découverts, des jeunes (Marie-Claire Blais, André Major) comme des moins jeunes (Jacques Ferron, Gérard Bessette). De nouveaux auteurs, qui partageaient déjà quelque accointance avec Jacques Hébert (dont Jean-Marie Poupart, qui fait partie du comité de lecture) ou qui arrivent d'autres organes du milieu littéraire québécois, viennent consolider les fondations déjà bien solides du Jour. Parmi eux, il convient de souligner l'équipe des défuntes éditions Estérel, fondées en 1964 par Michel Beaulieu : Beaulieu lui-même, mais aussi Nicole Brossard, Gilbert Langevin, Roger Des Roches et Michèle Lalonde. L'arrivée de cette cohorte de poètes et de Michel Beaulieu, dont l'avis devient déterminant pour l'admission des manuscrits, est corollaire à une augmentation des titres publiés dans la collection « Poètes du Jour » : 42 livres de poésie y voient le jour, contre 11 seulement dans les premières années[7].

Le roman nationaliste et le roman féministe

Une vague de romans particulièrement ancrés dans l'époque d'effervescence culturelle et intellectuelle des années 1960 et 1970 paraît au cours de cette période. Parmi eux, des romans à valeur nationaliste et féministe. C'est l'époque de la fondation du Parti québécois, des revendications du FLQ, de l'enthousiasme soixante-huitard et des appels aux égalités entre les hommes et les femmes, pour une société contemporaine qui tranche véritablement avec les préjugés du passé, à l'endroit d'une hiérarchie sexuelle injuste et injustifiée. Jacques Hébert avait déjà mené un combat rude contre toute forme de censure et d'obscurantisme social, dans les années 1950 et aux débuts des activités éditoriales de sa maison – il dira, entre autres, à Robert Guy Scully du Devoir, que Dupuis Frères refusaient de vendre ses livres, de même que d'autres libraires, car le contenu de ses ouvrages était susceptible de choquer[8]. Fidèle à ses habitudes, Hébert emprunte, avec sa maison d'édition, une tangente résolument orientée vers les mouvements sociaux qui animent l'époque.

La littérature au cours de la décennie 70 au Québec, sans pour autant se détacher des questions esthétiques vers lesquelles elle tend, est rigoureusement politique. Le roman nationaliste et le roman féministe sont deux chevaux de bataille des auteurs du Jour. En ce qui a trait au roman nationaliste, Le ciel de Québec est de ces livres incontournables dont on doit la mémoire aux Éditions du Jour. Encore considéré aujourd'hui comme un classique de la littérature québécoise[9], il prend part à cette œuvre du pays que Jacques Ferron s'est évertué à construire. L'élaboration de cette œuvre n'est pas cependant exclusive aux Éditions du Jour – Ferron avait auparavant publié La Nuit aux éditions Parti pris et sera publié par la suite chez VLB éditeur après le départ de Jacques Hébert. Marie-Claire Blais avait entamé la consécration par capital symbolique (en un temps où la reconnaissance française compte beaucoup dans la prospérité du l'auteur et de la littérature québécoise) et capital économique du Jour; Ferron, en y publiant son Ciel de Québec, mais aussi L'amélanchier, vient amarrer la maison d'édition de Jacques Hébert au flanc de la cause nationale. D'autres romans, tels que ceux de Pierre Turgeon, Paul Villeneuve et Roch Carrier, confirment le bagage nationaliste du Jour. De même, cette recrudescence du roman s'arrogeant la question nationale dans les années 1970 vient un peu briguer ce qui était auparavant l'apanage de la poésie dans les années 1950 et 60. Les Gaston Miron, Roland Giguère, Gérald Godin et Paul-Marie Lapointe, déjà consacrés, cèdent quelque peu la place à une génération d'écrivains qui prennent pour véhicule du nationalisme la forme romanesque.

Pour le roman féministe, il faut moins s'attarder à la mémoire qu'on en garde aujourd'hui (pratiquement aucun n'a eu le succès populaire des romans nationalistes ou des autres auteurs précédemment publiés) qu'à la richesse du contenu de cette thématique. Les auteures qui se réclament de cette tendance d'écriture aux Éditions du Jour adoptent différentes postures à l'égard de la condition de la femme. Nicole Brossard esquisse déjà cette réflexion dans ses deux romans Un livre et Sold-out. Hélène Ouvrard, dans Le corps étranger, cherche à déconstruire l'asservissement de la femme par l'homme et à démontrer ce qui l'empêche de se constituer en tant qu'être à part entière, soit cet enfermement masculin, qui implique tromperie, torture et abaissement. Michèle Mailhot, dans un roman intitulé La mort de l'araignée, expose un cas particulier d'oppression masculine à l'endroit de la femme et ce, avec une violence que n'égale pas le roman d'Hélène Ouvrard.

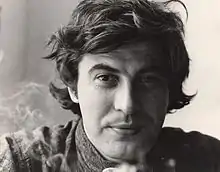

Résistance générique: l'exemple d'Emmanuel Cocke

D'autres auteurs abondent dans le sens d'autres « courants » tout en exerçant une forme de résistance à la tendance classificatrice induite par la question du genre littéraire. Ce qui, en soi, est assez distinctif des œuvres publiées au Jour : une disparité d'écrivains et d'œuvres dont la cohabitation va de soi. L'un de ces écrivains, dont les œuvres ont été redécouvertes et republiées en 2014 aux éditions Tête première et Coups de tête, est Emmanuel Cocke. Immigré français né en 1945 et mort tragiquement à Pondichéry en 1973, il publie Va voir au ciel si j'y suis et L'emmanuscrit de la mère morte aux Éditions du Jour en 1971 et 1972. L'univers de Cocke est constitué de personnages délurés et atypiques ancrés dans des dystopies science-fictionnelles, très loin donc des contes d'un Ferron attaché à la cause nationale ou des romans coup de poing de Nicole Brossard.

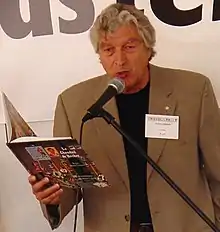

Victor-Lévy Beaulieu

Si Jacques Hébert est l'artisan du Jour, les actions et décisions de son entourage sont toutes aussi déterminantes. Un de ces acteurs est précisément celui à qui on doit la publication d'Emmanuel Cocke. Victor-Lévy Beaulieu vient de quitter les éditions Estérel, après avoir publié ses Mémoires d'outre-tonneau, lorsqu'il arrive aux Éditions du Jour en 1969. Très tôt, il y exerce la double fonction d'auteur publié (Race de monde!, Jos Connaissant, Les grands-pères, Un rêve québécois) et de directeur littéraire jusqu'en 1973. Sous sa tutelle, la collection « Romanciers du Jour » offre une « constante qualité littéraire sur le plan de la recherche de nouvelles formes d'écriture et du renouvellement des thèmes[10]. » L'exemple est flagrant avec l'entrée, entre autres, d'Emmanuel Cocke et de Jacques Ferron (que Beaulieu affectionne tout particulièrement) dans le catalogue de la maison.

Son départ, qui aurait eu « plus d'échos que de suites[11] », effectué avec fors retentissements et non sans une pointe de rancune, marque durablement les esprits, au sein de la famille du Jour. Victor-Lévy Beaulieu n'a jamais caché son parti pris pour la cause de l'indépendance du Québec. De même, Jacques Hébert est un fédéraliste avoué et ami personnel de Pierre-Eliott-Trudeau. L'éditeur n'a cependant jamais cherché à orienter son catalogue en fonction de ses positions politiques - en témoignent la sélection de romans nationalistes. De même, le Jour a été un ardent publicitaire du Parti québécois dès sa fondation en 1968, en publiant son programme politique. Il est donc intéressant de constater que le contenu indépendantiste du catalogue du Jour ne date pas de l'arrivée de Victor Lévy-Beaulieu à titre de directeur littéraire.

Toujours est-il que ce dernier claque la porte de la maison d'édition au lendemain des élections de 1973 qui reportent Robert Bourassa et les Libéraux au pouvoir. À la suite de l'événement, dans une lettre d'Hélène Ouvrard contresignée par plusieurs romanciers du Jour, on constate que les raisons idéologiques qui expliquent le départ de Beaulieu ne sont pas endossées par les auteurs, qui se rangent derrière Jacques Hébert. Ouvrard insiste sur le désavantage qu'aurait le Québec à s'affranchir aussi radicalement de tout fédéralisme, vante le « respect […] extraordinaire de la liberté d'expression » de son patron et accuse Victor-Lévy Beaulieu de « forcer les éditions du Jour à se déclarer fédéralistes en les privant de l'aspect culturel qui […] leur servirait de couverture[12]. » L'entêtement de l'auteur de Race de monde! cause tout un fracas qui annonce sans doute la funeste destinée des Éditions du Jour.

Le départ de Jacques Hébert

En 1974, c'est au tour de Jacques Hébert lui-même de quitter la barre des Éditions du Jour. Malgré un communiqué de presse qui banalise son départ, la vérité derrière cette décision se tourne consignée dans un document écrit de la main d'Hébert lui-même et qui révèle une situation qui est le fruit d'actions bien plus sournoises qu'une simple démission[13].

Depuis ses débuts, les Éditions du Jour sont une compagnie dont les actions sont détenues à 50% par Jacques Hébert; l'autre moitié est la propriété d'associés avec lesquels il fait affaire. Les Éditions du Jour sont une compagnie incorporée qui possède deux filiales, toutes ayant leur propre comptabilité : le Club du livre du Québec et les Messageries du Jour, maison de distribution ayant l'exclusivité des droits de distribution du Jour ainsi que de Robert Laffont – l'entente est le fruit d'une collaboration entre Hébert et l'éditeur français du temps où Victor-Lévy Beaulieu était directeur littéraire. En 1972, l'associé précédent de Jacques Hébert se départ de ses actions. Celles-ci sont rachetées par la Fédération des caisses d'économie du Québec (FCEQ), une fédération regroupant des caisses auparavant indépendantes ou affiliées à la Ligue des caisses d'économie du Québec et qui se disaient mécontentes du service linguistique de cette dernière. La FCEQ connaît alors une croissance fulgurante depuis sa fondation en 1962 : en 1976, elle regroupe 141 caisses, 212 millions d'actifs et 194 000 membres[14]. Sa particularité réside en une filiale nommée Sofeda inc, société de gestion dont le mandat est de consentir des investissements industriels et commerciaux au Québec. C'est par l'entremise de celle-ci que la FCEQ approche Jacques Hébert et parvient à acquérir l'autre moitié des actions des Éditions du Jour – et par conséquent, du Club du live du Québec et des Messageries.

Les dernières années

Une série d'inepties installe cependant un climat tendu entre Hébert et ses nouveaux associés. Tout d'abord, les comptabilités des trois compagnies sont fondues en une seule, ce qui complique leurs gestions individuelles. Ensuite, le poste de directeur général des Messageries est comblé par des personnes affiliées à Sofeda inc. n'ayant pas les compétences nécessaires pour en assumer les responsabilités, puis est finalement abandonné pour épargner un salaire. Par la suite, les associés d'Hébert, qui disent devoir solliciter de nouveaux prêts de la FCEQ, craignent de ne pouvoir obtenir les sommes et forcent Hébert à se départir de ses actions dans les Messageries du Jour. Dès lors, les Messageries deviennent à 100 % la propriété de la FCEQ. Se produit alors un phénomène étrange. Alors que les Éditions du Jour fonctionnaient avant sur des emprunts bancaires et des effets à payer qui ne dépassaient par les 180 000 dollars, cette somme grimpe à 676 000 dollars en 1974. Une répartition des sommes à payer par les trois compagnies avait été opérée par les associés d'Hébert, répartition malavisée puisque Jacques Hébert découvre lui-même plus tard qu'une partie de ces sommes normalement solvables par les Messageries avait été attribuées aux Éditions du Jour. De plus, une série de mésententes et de manœuvres commerciales sont venues noircir le tableau; entre autres, Sofeda inc. aura cherché à exiger à Robert Laffont des frais de 26,5% sur toutes les coéditions avec l'éditeur français (alors qu'ils étaient normalement de 14 %), et elle aura tenté de faire grimper la remise consentie aux Messageries par les Éditions du Jour à 60% au lieu de 55 %. Enfin, les Messageries se mettent à payer leurs factures aux Éditions du Jour avec un retard considérable, ce qui met en péril les situations éditoriale et financière de la maison.

Lorsque Jacques Hébert apprend que ses associés tentent de vendre, à son insu, leur part des actions dans les trois compagnies à de « puissants groupes capitalistes qui s'intéressent au secteur de l'information et de la distribution[15] », il quitte les Éditions du Jour. Les derniers acquéreurs des actions, durant la deuxième moitié des années 1970, cèdent ces dernières à diverses personnes jusqu'à ce que Sogides achète l'ensemble au début des années 1980. Les Éditions du Jour deviennent alors les éditions Le Jour. Toujours en activité, elles publient « des essais, des récits et des livres pratiques abordant cinq grandes thématiques : spiritualité, religion, philosophie, bien-être et écologie[16]. » Sogides est aujourd'hui une société de l'empire Québecor.

Les conséquences du départ de Jacques Hébert sur les Éditions du Jour ne se font pas attendre. Dès 1975, les écrivains se réunissent sous l'égide du Front des écrivains du Jour et se chargent de dénoncer publiquement les exactions de la nouvelle administration, qu'ils jugent incompétente. Mauvaise gestion des stocks, pilonnage des œuvres non autorisé par les auteurs, non-respect des clauses de contrats, chiffres inventés : la maison d'édition se trouve, selon eux, entre des mains qui ne connaissent rien à la chose éditoriale. Quelques-uns de ces écrivains dissidents se regroupent et forment leur propre maison, les éditions Quinze, dont la durée de vie est éphémère – un an à peine. La production des œuvres au Jour est réduite et de moins bonne qualité. Jusqu'au rachat par Sogides, la maison accumule le discrédit au sein du milieu littéraire québécois. On se tourne vers d'autres éditeurs – Victor Lévy-Beaulieu, notamment, qui avait fondé les éditions de l'Aurore peu après son départ.

Voir aussi

Bibliographie

- JANELLE, Claude. Les Éditions du Jour. Une génération d'écrivains, Montréal, Hurtubise HMH (coll. Cahiers du Québec, collection Littérature), 1983, 338 p.

- MICHON, Jacques (dir.). Histoire de l'édition littéraire au Québec au XXe siècle. La bataille du livre : 1960-2000, Montréal, Fides, 2010, 511 p.

- BIRON, Michel et als. Histoire de la littérature québécoise, Montréal, Boréal, 2007, 689 p.

- COCKE, Emmanuel. Va voir au ciel si j'y suis/L'emmanuscrit de la mère morte, Montréal, Tête première, 2013, 508 p.

- PICARD, Jean (TREMBLAY, Benoît, dir.), Cahier de recherche S-77 : aperçu général des caisses selon l'affiliation, Montréal, Centre d'études Desjardins en gestion des coopératives de services financiers, 1977, 55 p.

Articles connexes

- Pourquoi je suis séparatiste de Marcel Chaput, paru par Les Éditions du Jour en 1961.

Références et citations

- Jacques Hébert, cité dans MICHON, Jacques (dir.). Histoire de l'édition littéraire au Québec au XXe siècle. La bataille du livre : 1960-2000, Montréal, Fides, 2010, p. 328-329

- MICHON, Jacques (dir). Op. cit., p. 26

- Ibid., p. 25

- JANELLE, Claude. Les Éditions du Jour. Une génération d'écrivains, Montréal, Hurtubise HMH (coll. Cahiers du Québec, collection Littérature), 1983, p. 288-289

- Idem.

- JANELLE, Claude. Op. cit., p. 27

- JANELLE, Claude. Op. cit., p. 288-289

- Propos recueillis dans MICHON, Jacques (dir.). Op. cit., p. 329

- Voir à ce sujet: BIRON, Michel et als. Histoire de la littérature québécoise, Montréal, Boréal, 2007, p. 432-439

- JANELLE, Claude. Op. cit., p. 43

- Ibid., p. 51

- Hélène Ouvrard, citée dans Ibid., p. 53

- L'ensemble des informations et chiffres concernant la chute des Éditions du Jour qui suivent sont tirées de ce document reproduit dans l'ouvrage de Claude Janelle.

- PICARD, Jean (TREMBLAY, Benoît, dir.), Cahier de recherche S-77 : aperçu général des caisses selon l'affiliation, Montréal, Centre d'études Desjardins en gestion des coopératives de services financiers, 1977, p. 4

- Jacques Hébert, cité dans JANELLE, Claude, Op. cit., p. 129

- Groupe Sogides inc. Éditions Le Jour : maison d'édition de livres francophones (http://www.edjour.com/apropos.aspx) [consulté le 16 décembre 2014]