Le Disciple du Diable

Le Disciple du Diable (The Devil’s Disciple) est une pièce de théâtre en 3 actes et 5 tableaux du dramaturge irlandais George Bernard Shaw (1856-1950), écrite en 1896, traduite pour la version française par Augustin et Henriette Hamon et adaptée par Jean Cocteau en 1962.

| Le Disciple du Diable | |

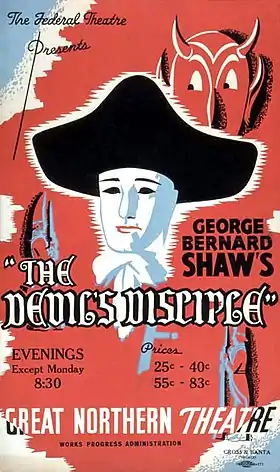

Poster du Federal Theatre Project, Work Projects Administration production, Novembre 1937 | |

| Auteur | George Bernard Shaw |

|---|---|

| Genre | Mélodrame |

| Nb. d'actes | 3 actes |

| Dates d'écriture | 1896 |

| Version française | |

| Traducteur | Henriette et Augustin Hamon, adaptation = Jean Cocteau |

| Date de création en français | 20 septembre 1968 |

| Lieu de création en français | Théâtre de Paris (Paris) |

| Metteur en scène | Jean Marais (assistant : Alain Nobis) |

| Scénographe | Jean Marais |

| Rôle principal | Jean Marais

Alain Nobis |

| Personnages principaux | |

Richard Dudgeon, le pasteur Anderson, Judith Anderson |

|

Présentation

Bernard Shaw, qui est sans doute l’un des plus grands dramaturges de langue anglaise après Shakespeare, est assez peu connu en France de nos jours, au XXIe siècle ; il était plus connu dans les années 1930 à 1950.

La pièce a été publié pour la première fois dans la collection Trois pièces pour puritains de G. B. Shaw en 1901, avec César et Cléopâtre (1898) et La Conversion du capitaine Brassbound (1899).

La pièce a été créée le au Théâtre Pitoëff (Genève) dans une mise en scène de Georges Pitoëff.

Argument

La pièce, qui se situe dans l’Amérique de la guerre d'indépendance, dénonce le puritanisme et l’hypocrisie religieuse. Un face à face entre le disciple du Diable et le serviteur de Dieu : ennemis ou complices !

Résumé de la pièce[1]

Acte I

La pièce se déroule à l'hiver 1777 à Websterbridge, ville du New Hampshire, dans la région de la Nouvelle-Angleterre, en pleine guerre d’indépendance opposée aux colons anglais. Dans le cadre d'une salle de ferme américaine, va se dérouler un drame assez sombre dans la famille Dudgeon. Là, habite une vielle femme, Mme Dudgeon, à l’aspect peu avenant, produit d’un puritanisme glacial de l'Église presbytérienne, séparée de son mari, Thimotée, avec lequel elle n’a pas de bons rapports. Christophe, son second fils, un peu demeuré, vit avec elle. Mme Dudgeon vient juste de recueillir dans son foyer, malgré son respect pour la parole de Dieu : « œuvre de chair ne fera qu’en mariage seulement », la jeune bâtarde Essie, fille non reconnue de Pierre, son beau-frère. Essie est orpheline de son père qui vient d’être pendu comme exemple de rebelle par les Britanniques. Richard Dudgeon, le fils aîné, est selon sa mère un vaurien, un vagabond, un libertin vivant chez les bohémiens, exclu de la famille pour son apostasie auto-proclamée en tant que « disciple du diable ». À leurs yeux, Richard est « le vice en chair et en os », le représentant du Mal.

Le représentant de Dieu donc du Bien, le pasteur Antony Anderson vient annoncer à Mme Dudgeon la mort soudaine de Thimotée Dudgeon, son mari et l’arrivée de toute la famille pour la lecture du testament. Autour de la table, sous la lampe, tous les héritiers sont là. C’est alors que survient le fils maudit, un beau garçon, qu'on n'attendait pas. Tandis que le pasteur le traite avec courtoisie, sa jeune et belle épouse, Judith, est choquée par son attitude provocatrice envers sa mère, en particulier. Et à la surprise générale, il est révélé que le père de Richard a secrètement changé de testament juste avant sa mort, lui laissant l'essentiel de son patrimoine, à la condition qu’il prenne sous sa protection sa cousine, l'orpheline apeurée. Le drame tourne au mélodrame.

Mme Dudgeon, une intruse dans sa maison, demeure inerte, écrasée par le poids de la loi qui pèse sur les femmes ; c’est le droit de l’homme, donc du fils aîné sur la mère, qui l’emporte. Elle doit céder et partir. Richard se proclame lui-même fils naturel du Diable et met en garde sa famille de l’arrivée imminente de la féroce répression britannique. Il prévient Anderson que l'armée, qui a pendu son oncle par erreur, alors que c’était un homme extrêmement respectable, finira par condamner aussi le pasteur pour donner l'exemple à Websterbridge de se soumettre.

Tout le monde se précipite hors de la maison. Mme Dudgeon, mortellement pâle, maudit son fils avant de sortir. Seule, Essie reste, tout en versant des larmes considérées par Richard comme le baptême du Diable.

Acte II

Un soir pluvieux dans la maison du pasteur. Anderson annonce à son épouse qu’il a demandé à Richard de venir le voir pour parler de sa sécurité. Judith est effrayée à l’idée de la venue, chez elle, de ce blasphémateur tout en étant consciente que ce n’est pas bien de haïr qui que ce soit. « La haine ressemble parfois à l’amour » lui dit le pasteur. L’invité arrive et, Anderson le prévient qu’il est en danger dans cette ville. Pour Richard le risque concerne plus l’homme de Bien que l’homme de Mal. Mais leur conversation est interrompue car le Pasteur est demandé au chevet de Mme Dudgeon qui est au plus mal. Avant de partir, Anderson dit à Richard qu’il se trouve en toute sûreté avec Judith et de l’attendre jusqu’à son retour. Percevant le dégoût de Judith pour lui, Richard tente de partir, mais Judith insiste pour qu'il reste jusqu'à ce qu'Anderson revienne. Tout en cherchant à respecter la consigne de son mari, Judith ne peut cacher son émotion en présence de cet homme. Devant cette situation incongrue, Richard lui dit : « Je suis persuadé que votre amour l’aide à être un homme bon, tout comme votre haine m’aide à être un homme mauvais » et de rire du fait que tout étranger, arrivant à l’improviste, pourrez-croire être en présence d’un mari et de sa femme. Soudain les soldats anglais arrivent et font irruption dans la maison, Judith se dressant effrayée tandis que Richard restant assis calmement. « Au nom du Roi, je vous arrête comme rebelle, Anthony Anderson ! » Jouant sur la confusion, Richard en profite pour endosser le rôle et la redingote noire du pasteur et accepte d’être emmené par les soldats sans révéler son identité réelle. Avant de partir, il obtient de Judith qu’elle garde le secret de son arrestation pour protéger le pasteur de représailles et obtient d’elle un baiser de reconnaissance. C’est le disciple du Diable qui sauve le serviteur de Dieu.

Quand Anderson revient il trouve sa femme dans un état de grande agitation. Il lui demande si Richard lui a fait du mal et où est-il à présent. Judith se tait. Anderson insiste tellement que Judith, malgré sa promesse faite à Richard, finit par révéler que des soldats sont venus pour arrêter le pasteur, alors Richard est allé à sa place. Anderson est abasourdi. « Je ne vais pas laisser mourir comme un chien, un homme qui a tant de bon en lui ». L’homme de paix se transforme en homme de guerre. Il attrape tout son argent, ses pistolets et, revêtu des vêtements laissés par Richard, il s'éloigne rapidement, en laissant Judith dans la confusion, dans le doute. Elle croit que son mari est un lâche, qu’il fuit pour se sauver lui-même, tandis que Richard, qu'elle a méprisé, est un héros, prêt à mourir pour sauver le pasteur.

Acte III

Le lendemain matin dans le quartier général des Anglais, à l’Hôtel de Ville. Judith rend visite à Richard, détenu en Cour martiale, se faisant passer pour sa femme. Elle veut tout faire pour le sauver de la potence. Elle lui demande l’autorisation à être présente à son procès. Richard consent à condition qu’elle se taise. Judith promet.

La grande salle du Conseil est prête pour la cour martiale. Les débats se feront en présence du général britannique John Burgoyne. Pour le moment, le général est soucieux des nouvelles de la progression inquiétante des forces rebelles de Springtown dont les renforts risquent de mettre en danger l’armée britannique, à six contre un. Richard et Judith (alias Anderson et son épouse) arrivent, le procès expéditif commence sous la présidence du Commandant Swindon. Richard fait des déclarations outrageantes, provocatrices envers le royaume et son Roi. La cour décide que le prisonnier sera pendu à midi. Judith ne peut plus se taire et dit la vérité : « Cet homme n'est pas mon mari ». Pour la Cour cela ne fait aucune différence, la peine sera toujours exécutée. La Cour se retire. Burgoyne annonce à Swindon que les rebelles donnent six heures aux anglais pour évacuer la ville. Ils décident d’envoyer un sauf-conduit (laissez-passer) pour recevoir un responsable des rebelles en vue d’organiser la reddition.

Bientôt midi. La potence est dressée sur la place du marché de Websterbridge, où Richard sera bientôt pendu. Au sein de la foule la nouvelle circule vite que c’est le disciple du Diable et non le pasteur qui va être pendu. Judith est en larmes, impuissante en voyant Richard, les mains liées dans le dos, la corde autour du cou, criant : « Ma vie pour l’avenir du monde !» Coup de théâtre, Richard est sauvé à la dernière seconde par l’arrivée d’Anderson brandissant le sauf-conduit. C’est lui le chef de la milice de Springtown qui a remporté la victoire. Anderson annonce qu’il a, dans l’action, découvert sa vraie vocation. Membre important de la Résistance, raison pour laquelle il ne s'était pas dénoncé, Anderson ne sera plus pasteur, laissant sa place à Richard qui a prouvé par son attitude généreuse ne plus être un homme du Mal mais un homme du Bien. Judith et Essie sont aux côtés de Richard tandis que la foule l’acclame en le portant sur les épaules.

Reprise de la pièce en 1968

Tandis que Cocteau, en 1962, passait sa convalescence à Marnes-la-Coquette, après son second infarctus, le médecin avait souhaité qu’il se remette un peu au travail ; Jean Marais[2] proposa « un travail facile, genre correction ou adaptation », en suggérant le texte écrit en 1896 de la pièce Le Disciple du Diable de George Bernard Shaw. Il s’agissait de dépoussiérer une traduction existante[3]. Le poète se mit à la tâche et put terminer son travail avant de mourir le à Milly-la-Forêt[4].

Cocteau disparu, Marais se devait donc de monter la pièce. Marais proposa à Elvire Popesco, qui dirigeait le théâtre de Paris, de créer le spectacle chez elle. Elle accepta à condition que Marais utilise la scène tournante qu’elle venait de faire installer. Un an se passa, Elvire Popesco vendit son théâtre. Le nouveau directeur hésita à monter un spectacle aussi lourd, avec cinq décors, de nombreux acteurs et de nombreux costumes. Le pari était-il raisonnable ? Il faudra encore attendre quelques années pour qu’il puisse se décider. Pour la distribution, Jean Marais pensait pour jouer le rôle du sergent à Noël Roquevert, mais il n'était pas libre. Quant à Michel Piccoli, il refusa le rôle du Pasteur au profit de Jean Servais. Marais rêvait de faire débuter Michèle Morgan sur les planches. Elle refusa, ne se sentant pas prête à affronter la scène[5]. Le principal rôle féminin revint à Anne Carrère.

Marais, selon son habitude, assura la mise en scène, les décors, les costumes et joua le rôle principal masculin, celui de Richard Dudgeon. Pour l’abondante figuration qu’exige la scène finale, Marais créa des marionnettes à échelle humaine qu’il fit bouger. La trouvaille fut applaudie mais le spectacle coûta cher et les recettes furent inférieures aux attentes. Mais l’important pour Jean Marais, écrira-t-il, était que « ce spectacle me fit comprendre que ma seule raison d’être était d’essayer d’être le serviteur de Jean Cocteau. » Ce fut désormais sa ligne de conduite[6].

Mise en scène et distribution en 1968

- Création le au Théâtre de Paris (Paris)

- Traduction française : Henriette et Augustin Hamon

- Adaptation : Jean Cocteau

- Mise en scène : Jean Marais

- Assistant à la mise en scène : Alain Nobis

- Scénographie, décors et costumes : Jean Marais

- Réalisation sonore : Fred Kiriloff

- Production : théâtre de Paris (Paris)

- Distribution

- Madeleine Clervanne : Madame Dudgeon

- Jean-Charles Fontana : Christophe Dudgeon

- Annie Monange : Essie

- Jean Servais : le pasteur Anderson

- Anne Carrère : Judith Anderson

- Jean Marais : Richard Dudgeon

- Alain Nobis : le notaire Hawkins

- Raoul Delfosse : William Dudgeon

- Catherine Leccia : Madame William Dudgeon

- Paul Demange : Titus Dudgeon

- Simone Duhart : Madame Titus Dudgeon

- Serge Ayala : un sergent anglais

- Jacques Dannoville : Major Swindon

- Jean Ozenne : général Burgoyne

- Alain Abadie : le bourreau

- Georges Dany : chapelain Brudenell

Adaptation cinématographique

The Devil's Disciple (Au fil de l'épée) est une adaptation cinématographique américano-britannique de 1959 de la pièce de George Bernard Shaw. Le film a été réalisé par Guy Hamilton avec, pour interprètes principaux Burt Lancaster, Kirk Douglas et Laurence Olivier.

Notes et références

- Le Disciple du Diable de George Bernard Shaw, éditions Aubier-Montaigne, Paris, 1956.

- Carole Weisweiller et Patrick Renaudot, Jean Marais, le bien-aimé, édition de La Maule, 2013, page 199 - (ISBN 9782876233171).

- Jean Marais, Histoires de ma vie, Éditions Albin Michel, 1975, page 247 (ISBN 2226001530)

- Dans L'inconcevable Jean Cocteau, Éditions du Rocher, 1993, page 29 (ISBN 978-2-268-01425-8), Jean Marais écrit : « Le 11 octobre 1963, Jean Cocteau franchit le miroir. Je suis anéanti »

- Jean Marais, L'inconcevable Jean Cocteau, Éditions du Rocher, 1993, pages 36-37

- Sandro Cassati, Jean Marais, une histoire vraie, City Éditions 2013, page 188 (ISBN 978-2-8246-0377-3)