Lac de la Lauch

Le lac de la Lauch est un lac artificiel du versant alsacien des Vosges dans le fond de la haute vallée de la Lauch, dont l'ensemble est parfois dénommée vallée du Florival par les poètes. Il se situe à 920 m d'altitude au fond d'un gigantesque amphithéâtre naturel formé entre les hauteurs du Klintzkopf au nord-est et celles du Markstein au sud, comprenant le col d'Oberlauchen, le Lauchenkopf et le Breitfirst au nord, les chaumes de Steinlebach à l'ouest, le Trehkopf, le Jungfrauenkopf surplombant les anciennes chaumes du Markstein et le col du Markstein au sud-est.

| Lac de la Lauch | |

Le lac | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

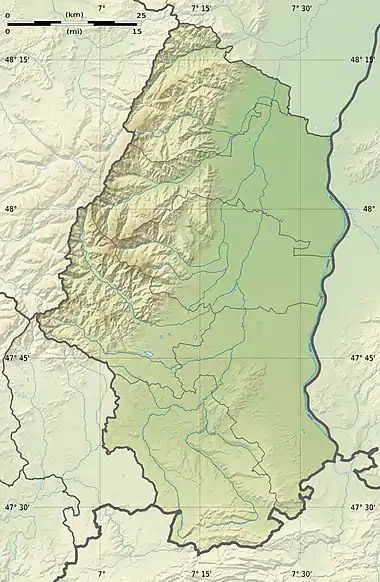

| Département | Haut-Rhin |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 56′ 08″ N, 7° 02′ 35″ E |

| Type | artificiel |

| Montagne | Massif des Vosges |

| Superficie | 11 ha |

| Altitude | 923 m |

| Profondeur | 19 m |

| Volume | 770 000 m3 |

| Hydrographie | |

| Bassin versant | 5,57 km2 |

| Émissaire(s) | La Lauch |

Creusement d'un lac de barrage

Ce lac de Haute Alsace d'une profondeur de vingt mètres a été aménagé dans une cuvette de 11 ha pour les besoins de l'industrie et de l'irrigation entre 1889 et 1894. Le barrage de 250 m de long et de 28 m de haut est large de 17 m à la base et de 4 m à la couronne. À cette occasion, au cours du premier déblaiement des fonds tourbeux amassés autrefois sous cette prairie marécageuse pour mettre à nu la roche, les autorités impériales allemandes ont redécouvert en 1889 l'emplacement d'un lac barré par des matériaux glaciaires, à la fois antique et médiéval qui, au fil des siècles, était devenu une basse zone marécageuse et tourbeuse, nommée comme la rivière Lauch, en contrebas des chaumes. Les striures sur les roches dures et les moutonnements des formes rocheuses attestaient la pression glaciaire il y a dix mille ans.

La réalisation de ce lac de barrage a été confiée à l'ingénieur Buhler choisi sous la responsabilité de l'ingénieur H. Fecht, membre du ministerium du Reichsland Elsass-Lothringen (Alsace-Lorraine annexée), en particulier chargé de l'aménagement des réservoirs d'eaux de 1883 à 1894. Le , le prince de Hohenlohe-Schillingsfürst pose la première pierre du barrage. La mise en eau, avec les cours d’eau de la Lauch et du Steinlebachrunz, est effectuée progressivement en 1894.

Cet ouvrage de retenue, construit dans les années 1889 à 1894 au pied d'une belle falaise de grauwackes, et conforté entre 1900 et 1902, est du type barrage poids en maçonnerie avec recharge aval en terre.

Sa hauteur maximale au-dessus du terrain naturel est de 22 mètres, elle est de 28 mètres au-dessus des fondations. La crête se situe à l'altitude de 942 mètres, elle mesure toujours 250 mètres de long pour 4 mètres d'épaisseur.

Le barrage de la Lauch constitue un ouvrage de classe A au sens des dispositions de l’article R.214-112 du code de l’Environnement[1].

Le lac de la Lauch (770 000 m3 en pratique, pour un maximum de plus de 800 000 m3) et le lac du Ballon (1 060 000 m3) sont des réserves naturelles qui garantissent l'approvisionnement de la vallée du Florival.

Histoire

Lors de la vidange régulière du lac, on aperçoit une grande borne au fond. Elle existait avant la création du lac et les autorités allemandes l'ont préservée car elle servait alors de limites communales. Elle a été posée au début de l'époque moderne après un accord plus ancien entériné entre les communautés du Val d'Oderen et l'abbaye de Murbach. Au nord de cette ligne délimitée par la pierre dite à cette occasion Markstein au sud et par cette borne sur la Lauch, ligne formée en droit prolongement du col d'Oberlauchen, les communautés du Val d'Oderen obtenaient des droits permanents sur les forêts et pâturages de la haute vallée. C'est l'origine de la célèbre chaume du Markstein, concédée aux pasteurs de la haute vallée de la Thur.

Ces droits ont été prorogés tacitement car la commune d'Oderen a obtenu à la Restauration les terrains voisins de la borne de la Lauch en enclave, la commune de Kruth a aussi conservé les hauteurs du Markstein et du Steinle.

L'abbaye de Murbach gardait l'entière possession des terres forestières à l'ouest de la ligne du Markstein, et au-delà de la borne, à l'ouest d'une ligne sinueuse rejoignant le tracé du torrent de la Lauch. C'est l'origine de la forêt domaniale de Guebwiller, comprenant onze communes, qui, par arrêté préfectoral du , est classée en zone pittoresque et de tranquillité.

Toutefois, la borne relié au fond de la vallée descendante de la Lauch servait aussi à délimiter la gestion des territoires forestiers murbachiens dans le bailliage de Guebwiller :

- au nord, le prieuré de Lautenbach. Ainsi en rive gauche de la Lauch, la commune de Linthal a récupéré après la Restauration l'espace foncier géré par le prieuré.

- au sud, le ban de Lautenbachzell qui comprenait aussi à l'époque la communauté de Sengern. En rive droite de la Lauch, nous retrouvons aujourd'hui la seule commune de Lautenbachzell.

Accès routier

Une route nationale, aujourd'hui la route départementale 430, a été construite par des grands travaux en 1931. Elle rejoint la route des Crêtes au Markstein.

Notes et références

- Selon un arrêté de la préfecture du Haut-Rhin.